Белоярская АЭС

После пуска и успешной эксплуатации Первой в мире АЭС в 1955 году по инициативе И. Курчатова было принято решение о строительстве на Урале промышленной атомной электростанции с водо-водяным реактором канального типа. К особенностям этого типа реакторов относится перегрев пара до высоких параметров непосредственно в активной зоне, что открывало возможность для использования серийного турбинного оборудования.

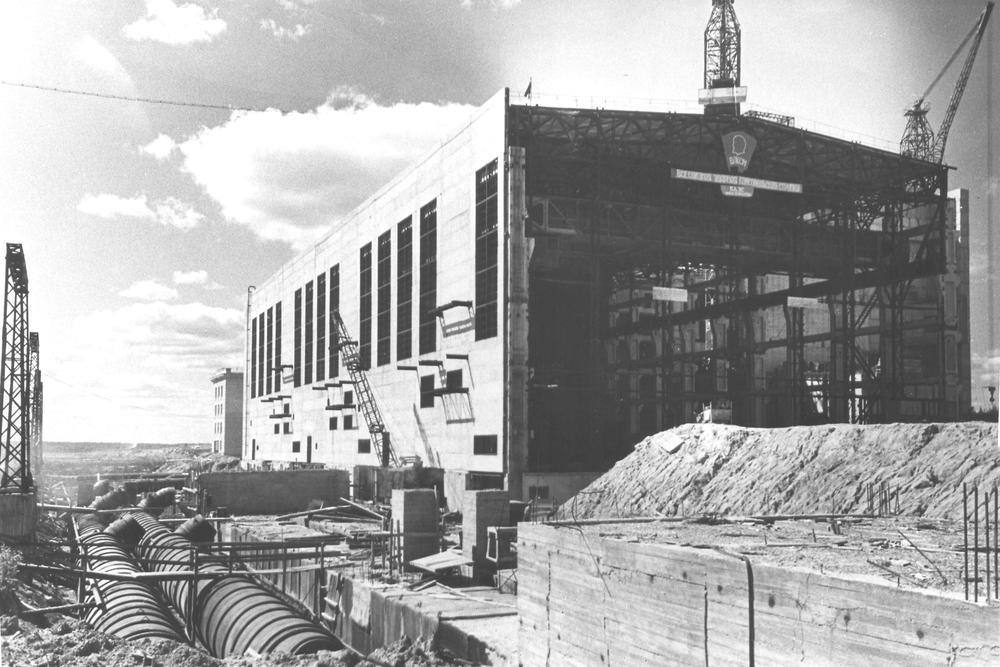

В 1958 году в центре России в одном из живописнейших уголков уральской природы развернулось строительство Белоярской АЭС. Для монтажников эта станция началась еще в 1957 году, а так как в те времена тема атомных станций была закрыта, в переписке и жизни она называлась Белоярская ГРЭС. Начинали эту станцию работники треста «Уралэнергомонтаж». Их усилиями в 1959 году была создана база с цехом изготовления водопаропроводов (1 контур реактора), построено три жилых дома в поселке Заречный и начато возведение главного корпуса.

В 1959 году на строительстве появились работники треста «Центроэнергомонтаж», которым поручалось монтировать реактор. В конце 1959 года на строительство АЭС был перебазирован участок из Дорогобужа Смоленской области и монтажные работы возглавил В. Невский, будущий директор Белоярской АЭС. Все работы по монтажу тепломеханического оборудования были полностью переданы тресту «Центроэнергомонтаж».

Интенсивный период строительства Белоярской АЭС начался с 1960 года. В это время монтажникам пришлось вместе с ведением строительных работ осваивать новые технологии по монтажу нержавеющих трубопроводов, облицовок спецпомещений и хранилищ радиоактивных отходов, монтаж конструкций реактора, графитовую кладку, автоматическую сварку и т.д. Обучались на ходу у специалистов, которые уже принимали участие в сооружении атомных объектов. Перейдя от технологии монтажа тепловых электростанции к монтажу оборудования атомных электростанций, работники «Центроэнергомонтажа» успешно справились со своими задачами, и 26 апреля 1964 года первый энергоблок Белоярской АЭС с реактором АМБ-100 выдал первый ток в Свердловскую энергосистему. Это событие наряду с вводом в эксплуатацию 1-го энергоблока Нововоронежской АЭС означало рождение большой ядерной энергетики страны.

Реактор АМБ-100 стал дальнейшим усовершенствованием конструкции реактора Первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Он представлял собой реактор канального типа с более высокими тепловыми характеристиками активной зоны. Получение пара высоких параметров за счет ядерного перегрева непосредственно в реакторе стало большим шагом вперед в развитии атомной энергетики. Реактор работал в одном блоке с турбогенератором мощностью 100 МВт.

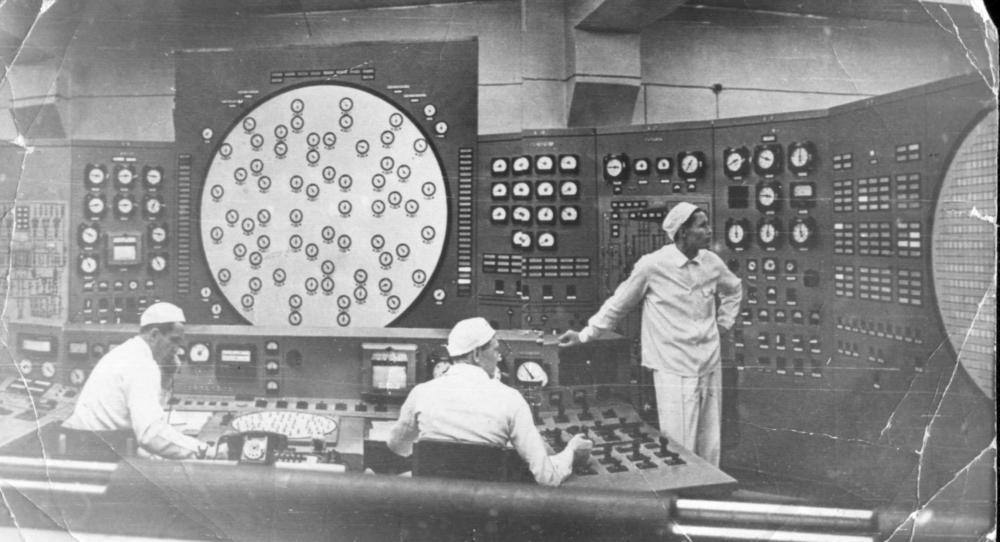

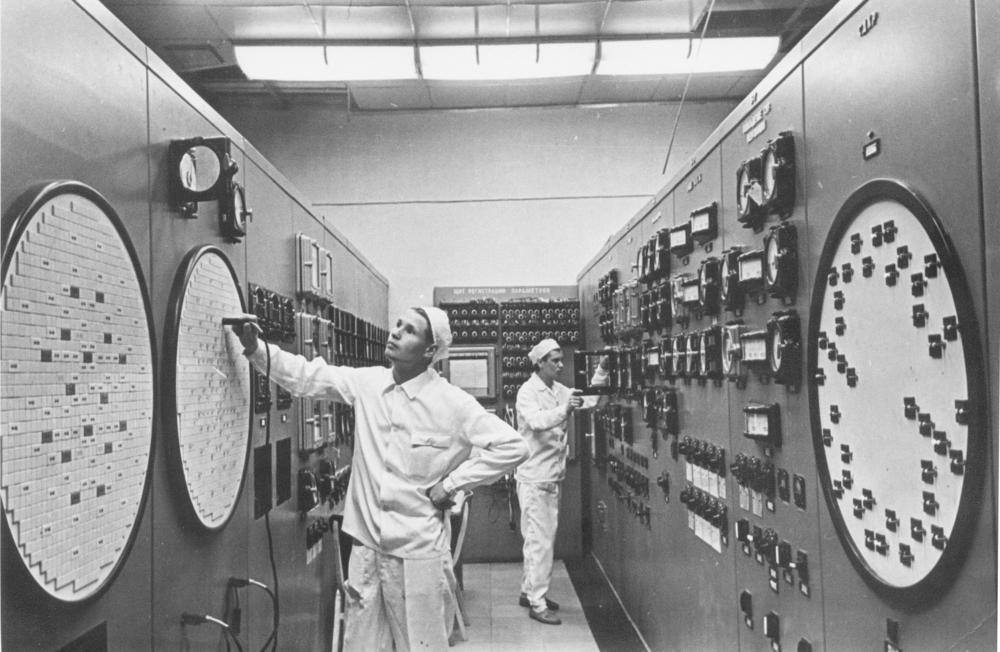

В конструктивном отношении реактор первого энергоблока Белоярской АЭС оказался интересен тем, что он создавался фактически бескорпусным, т. е, реактор не имел тяжелого многотонного прочного корпуса, как, скажем, аналогичный по мощности реактор водо-водяного типа ВВЭР с корпусом длиной 11-12 м, диаметром 3-3,5 м, толщиной стенок и днища 100-150 мм и более. Возможность строительства АЭС с реакторами бескорпусного канального типа оказалась весьма заманчивой, поскольку освобождала заводы тяжелого машиностроения от необходимости изготовления стальных изделий массой 200-500 т. Но осуществление ядерного перегрева непосредственно в реакторе оказалось связано с известными трудностями регулирования процесса, особенно в части контроля за его ходом, с требованием точности работы очень многих приборов, наличием большого количества труб различных размеров, находящихся под высоким давлением, и т. д.

Первый блок Белоярской АЭС достиг полной проектной мощности, однако из-за относительно небольшой установленной мощности блока (100 МВт), сложности его технологических каналов и, следовательно, дороговизны, стоимость 1 кВтч электроэнергии оказалось существенно выше, чем у тепловых станций Урала.

Второй блок Белоярской АЭС с реактором АМБ-200 был построен быстрее, без больших напряжений в работе, так как строительно-монтажный коллектив был уже подготовлен. Реакторная установка была значительно усовершенствована. Она имела одноконтурную схему охлаждения, что упростило технологическую схему всей АЭС. Так же как в первом энергоблоке, главная особенность реактора АМБ-200 выдаче пара высоких параметров непосредственно в турбину. 31 декабря 1967 года энергоблок № 2 был включен в сеть — этим было завершено сооружение 1-й очереди станции.

Значительная часть истории эксплуатации 1-й очереди БАЭС была наполнена романтикой и драматизмом, свойственными всему новому. В особенности это было присуще периоду освоения блоков. Считалось, что проблем в этом быть не должно — были прототипы от реактора АМ «Первой в мире» до промышленных реакторов для наработки плутония, на которых апробировались основные концепции, технологии, конструктивные решения, многие типы оборудования и систем, и даже значительная часть технологических режимов. Однако оказалось, что разница между промышленной АЭС и ее предшественниками настолько велика и своеобразна, что возникли новые, ранее неведомые проблемы.

Наиболее крупной и явной из них оказалась неудовлетворительная надежность испарительных и пароперегревательных каналов. После непродолжительного периода их работы появлялась разгерметизация твэлов по газу или течь теплоносителя с неприемлемыми последствиями для графитовой кладки реакторов, технологических режимов эксплуатации и ремонта, радиационного воздействия на персонал и окружающую среду. По научным канонам и расчетным нормативам того времени этого не должно было быть. Углубленные исследования этого нового явления заставили пересмотреть установившиеся представления о фундаментальных закономерностях кипения воды в трубах, так как даже при малой плотности теплового потока возникал неизвестный ранее вид кризиса теплообмена, который был открыт в 1979 году В. Е. Дорощуком (ВТИ) и впоследствии назван «кризис теплообмена II рода».

В 1968 году было принято решение о строительстве на Белоярской АЭС третьего энергоблока с реактором на быстрых нейтронах — БН-600. Научное руководство созданием БН-600 осуществлялось Физико-энергетическим институтом, проект реакторной установки был выполнен Опытным конструкторским бюро машиностроения, а генеральное проектирование блока осуществляло Ленинградское отделение «Атомэлектропроект». Строил блок генеральный подрядчик — трест «Уралэнергострой».

При его проектировании учитывался опыт эксплуатации реакторов БН-350 в г. Шевченко и реактора БОР-60. Для БН-600 была принята более экономичная и конструктивно удачная интегральная компоновка первого контура, в соответствии с которой активная зона реактора, насосы и промежуточные теплообменники размещаются в одном корпусе. Корпус реактора, имеющий диаметр 12,8 м и высоту 12,5 м, устанавливался на катковых опорах, закрепленных на фундаментной плите шахты реактора. Масса реактора в сборе составляла 3900 т., а общее количество натрия в установке превышает 1900 тонн. Биологическая защита была выполнена из стальных цилиндрических экранов, стальных болванок и труб с графитовым заполнителем.

Требования к качеству монтажных и сварочных работ для БН-600 оказались на порядок выше достигнутых ранее, и коллективу монтажников пришлось срочно переобучать персонал и осваивать новые технологии. Так в 1972 году при сборке корпуса реактора из аустенитных сталей на контроле просвечиванием крупных сварных швов впервые был применен бетатрон.

Кроме того, при монтаже внутрикорпусных устройств реактора БН-600 предъявлялись особые требования по чистоте, велась регистрация всех вносимых и выносимых деталей из внутриреакторного пространства. Это было обусловлено невозможностью в дальнейшем промывки реактора и трубопроводов с теплоносителем-натрием.

Большую роль в разработке технологии монтажа реактора сыграл Николай Муравьев, которого удалось пригласить на работу из Нижнего Новгорода, где он раньше работал в конструкторском бюро. Он являлся одним из разработчиков проекта реактора БН-600, и к тому времени уже находился на пенсии.

Коллектив монтажников успешно справился с поставленными задачами по монтажу блока на быстрых нейтронах. Заливка реактора натрием показала, что чистота контура была выдержана даже выше требуемой, так как температура застывания натрия, которая зависит в жидком металле от наличия посторонних загрязнений и окислов, оказалась ниже достигнутых на монтаже реакторов БН-350, БОР-60 в СССР и АЭС «Феникс» во Франции.

Успех работы монтажных коллективов на сооружении Белоярской АЭС во многом зависел от руководителей. Сначала это был Павел Рябуха, потом пришел молодой энергичный Владимир Невский, затем его сменил Вазген Казаров. В. Невский много сделал для становления коллектива монтажников. В 1963 году его назначили директором Белоярской АЭС, а в дальнейшем он возглавил «Главатомэнерго», где много трудился для становления атомной энергетики страны.

Наконец, 8 апреля 1980 г. состоялся энергетический пуск энергоблока № 3 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-600. Некоторые проектные характеристики БН-600:

- электрическая мощность — 600 МВт;

- тепловая мощность — 1470 МВт;

- температура пара — 505 оС;

- давление пара — 13,7 МПа;

- термодинамический КПД брутто — 40,59 %.

Следует специально остановиться на опыте обращения с натрием в качестве теплоносителя. Он имеет неплохие теплофизические и удовлетворительные ядерно-физические свойства, хорошо совместим с нержавеющими сталями, двуокисью урана и плутония. Наконец, он не дефицитен и относительно недорог. Однако он весьма химически активен, из-за чего его применение потребовало решения, по крайней мере, двух серьезных задач: сведения к минимуму вероятности течи натрия из контуров циркуляции и межконтурных течей в парогенераторах и обеспечения эффективной локализации и прекращения горения натрия в случае го утечки.

Первая задача в целом довольно успешно была решена в стадии разработки проектов оборудования и трубопроводов. Весьма удачной оказалась интегральная компоновка реактора, при которой все основное оборудование и трубопроводы 1-го контура с радиоактивным натрием были «спрятаны» внутри корпуса реактора, и поэтому его утечка в принципе оказалась возможной только из немногочисленных вспомогательных систем.

И хотя БН-600 сегодня является самым крупным энергоблоком с реактором на быстрых нейтронах в мире, Белоярская АЭС не входит в число атомных станций с большой установленной мощностью. Ее отличия и достоинства определяются новизной и уникальностью производства, его целей, технологии и оборудования. Все реакторные установки БелАЭС были предназначены для опытно-промышленного подтверждения или отрицания заложенных проектировщиками и конструкторами технических идей и решений, исследования технологических режимов, конструкционных материалов, тепловыделяющих элементов, управляющих и защитных систем.

Все три энергоблока не имеют прямых аналогов ни у нас в стране, ни за рубежом. В них были воплощены многие из идей перспективного развития ядерной энергетики:

- сооружены и освоены энергоблоки с канальными водографитовыми реакторами промышленных масштабов;

- применены серийные турбоустановки высоких параметров с КПД теплосилового цикла от 36 до 42 %, чего не имеет ни одна АЭС в мире;

- применены ТВС, конструкция которых исключает возможность попаданий осколочной активности в теплоноситель даже при разрушении твэлов;

- в первом контуре реактора 2-го блока применены углеродистые стали;

- в значительной мере освоена технология применения и обращения с жидкометаллическим теплоносителем;

Белоярской АЭС первой из атомных электростанций России столкнулась на практике с необходимостью решения задачи вывода из эксплуатации отработавших ресурс реакторных установок. Развитие этого весьма актуального для всей атомной энергетики направления деятельности из-за отсутствия организационно-нормативной документальной базы и нерешенности вопроса финансового обеспечения имело длительный инкубационный период.

Более чем 50-летний период эксплуатации Белоярской АЭС имеет три достаточно выраженных этапа, каждому из которых были присущи свои направлений деятельности, специфические трудности ее осуществления, успехи и разочарования.

Первый этап (с 1964 года до середины 70-х гг.) был всецело связан с пуском, освоением и достижением проектного уровня мощности энергоблоков 1-й очереди, множеством реконструктивных работ и решением проблем, связанных с несовершенством проектов блоков, технологических режимов и обеспечением устойчивой работы топливных каналов. Все это потребовало от коллектива станции огромных физических и интеллектуальных усилий, которые, к сожалению, не увенчались уверенностью в правильности и перспективности выбора уран-графитовых реакторов с ядерным перегревом пара для дальнейшего развития атомной энергетики. Однако наиболее существенная часть накопленного опыта эксплуатации 1-й очереди была учтена проектировщиками и конструкторами при создании уран-графитовых реакторов последующего поколения.

Начало 70-х годов связано с выбором для дальнейшего развития атомной энергетики страны нового направления — реакторных установок на быстрых нейтронах с последующей перспективой строительства нескольких энергоблоков с реакторами-размножителями на смешанном уран-плутониевом топливе. При определении места строительства первого опытно-промышленного блока на быстрых нейтронах выбор пал на Белоярскую АЭС. Существенное влияние на этот выбор оказало признание способностей коллективов строителей, монтажников и персонала станции должным образом построить этот уникальный энергоблок и в дальнейшем обеспечить его надежную эксплуатацию.

Это решение обозначило второй этап в развитии Белоярской АЭС, которым большей своей частью был завершен с решением Государственной комиссии о приемке законченного строительства энергоблока с реактором БН-600 с редко применяемой в практике оценкой «отлично».

Обеспечение качественного выполнения работ этого этапа было поручено лучшим специалистам как у подрядчиков по строительству и монтажу, так и из состава эксплуатационного персонала станции. Персонал станции приобрел большой опыт в наладке и освоении оборудования АЭС, что было активно и плодотворно использовано в ходе пусконаладочных работ на Чернобыльской и Курской АЭС. Особо следует сказать о Билибинской АЭС, на которой кроме пуско-наладочных работ был выполнен глубокий анализ проекта, на базе которого был внесен ряд значительных усовершенствований.

С пуском в эксплуатацию третьего блока начался третий этап существования станции, продолжающийся уже более 35 лет. Целями этого этапа было достижение проектных показателей блока, подтверждение практикой жизнеспособности конструктивных решений и приобретение опыта эксплуатации для последующего учета в проекте серийного блока с реактором-размножителем. Все эти цели к настоящему времени успешно достигнуты.

Концепции обеспечения безопасности, заложенные в проекте блока, в целом подтвердились. Так как точка кипения натрия почти на 300оС превышает его рабочую температуру, реактор БН-600 работает почти без давления в корпусе реактора, который стало возможным изготовить из высокопластичной стали. Это практически исключает возможность возникновения быстроразвивающихся трещин. А трехконтурная схема передачи тепла от активной зоны реактора с увеличением давления в каждом последующем контуре полностью исключает возможность попадания радиоактивного натрия 1-го контура во второй (не радиоактивный) и тем более — в пароводяной третий контур.

Подтверждением достигнутого высокого уровня безопасности и надежности БН-600 является выполненный после аварии на Чернобыльской АЭС анализ безопасности, который не выявил необходимости каких-либо технических усовершенствований срочного характера. Статистика срабатывания аварийных защит, аварийных отключений, неплановых снижений рабочей мощности и других отказов показывает, что реактор БН-6ОО находится, по крайней мере, в числе 25 % лучших ядерных блоков мира.

По итогам ежегодного конкурса Белоярская АЭС в 1994, 1995, 1997 и 2001 гг. удостаивалась звания «Лучшая АЭС России».

В предпусковой стадии находится энергоблок № 4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800. Новый 4-й энергоблок с реактором БН-800 мощностью 880 МВт 27 июня 2014 года был выведен на минимальный контролируемый уровень мощности. Энергоблок призван существенно расширить топливную базу атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за счёт организации замкнутого ядерно-топливного цикла.

Рассматривается возможность дальнейшего расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 5 с быстрым реактором мощностью 1200 МВт — головного коммерческого энергоблока для серийного строительства.