Биография

Евгений Николаевич Аврорин родился 11 июля 1932 года в Ленинграде. Его отец – доктор географических наук Николай Александрович Аврорин был основателем самого северного в мире, единственного за полярным кругом ботанического сада в г. Кировске на Кольском полуострове. Несколько школьных лет во время Великой Отечественной войны Евгений Николаевич провёл в этом городе, где тогда находилась их семья.

В 1954 году он окончил физический факультет Московского государственного университета и был принят на работу в КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров). Здесь Евгений Николаевич участвовал в разработке первого советского двухкаскадного термоядерного заряда, за что впоследствии в 1956 году получил свою первую награду – орден Трудового Красного Знамени.

Через год Е. Н. Аврорин был переведён во вновь созданный уральский ядерный центр НИИ-1011 (РФЯЦ-ВНИИТФ, г. Снежинск), где в полной мере проявился его талант исследователя и организатора научных разработок.

В 1957 году под научным руководством Ю. А. Романова и Е. Н. Аврорина на Государственном центральном полигоне Минобороны СССР (о-ва Новая Земля) был успешно проведён первый отечественный физический опыт по исследованию закономерностей протекания высокоинтенсивных процессов и свойств веществ в экстремальных условиях ядерного взрыва. Полученные результаты легли в основу кандидатской диссертации Е. Н. Аврорина (1961 г.). Многие направления исследований, начатые в этом эксперименте, с успехом были развиты сотрудниками ВНИИТФ с его участием в последующие годы.

В 1963 году за работы в области создания новых термоядерных зарядов для стратегических вооружений Е. Н. Аврорин в составе творческой группы сотрудников ВНИИТФ был удостоен Ленинской премии.

Из его крупных научных достижений последующих лет очень важным является разработка теоретических основ ядерно-взрывного устройства (ЯВУ) для мирных применений, в котором первичный атомный заряд зажигает дейтерий-содержащие узлы. Не дейтерий-тритиевую смесь, как в изделиях военного назначения, а именно дейтерий, что повышает чистоту устройства. В 1966 году, в 34 года, за достижения в области разработки ЯВУ мирного назначения Е. Н. Аврорин удостаивается звания Героя Социалистического Труда.

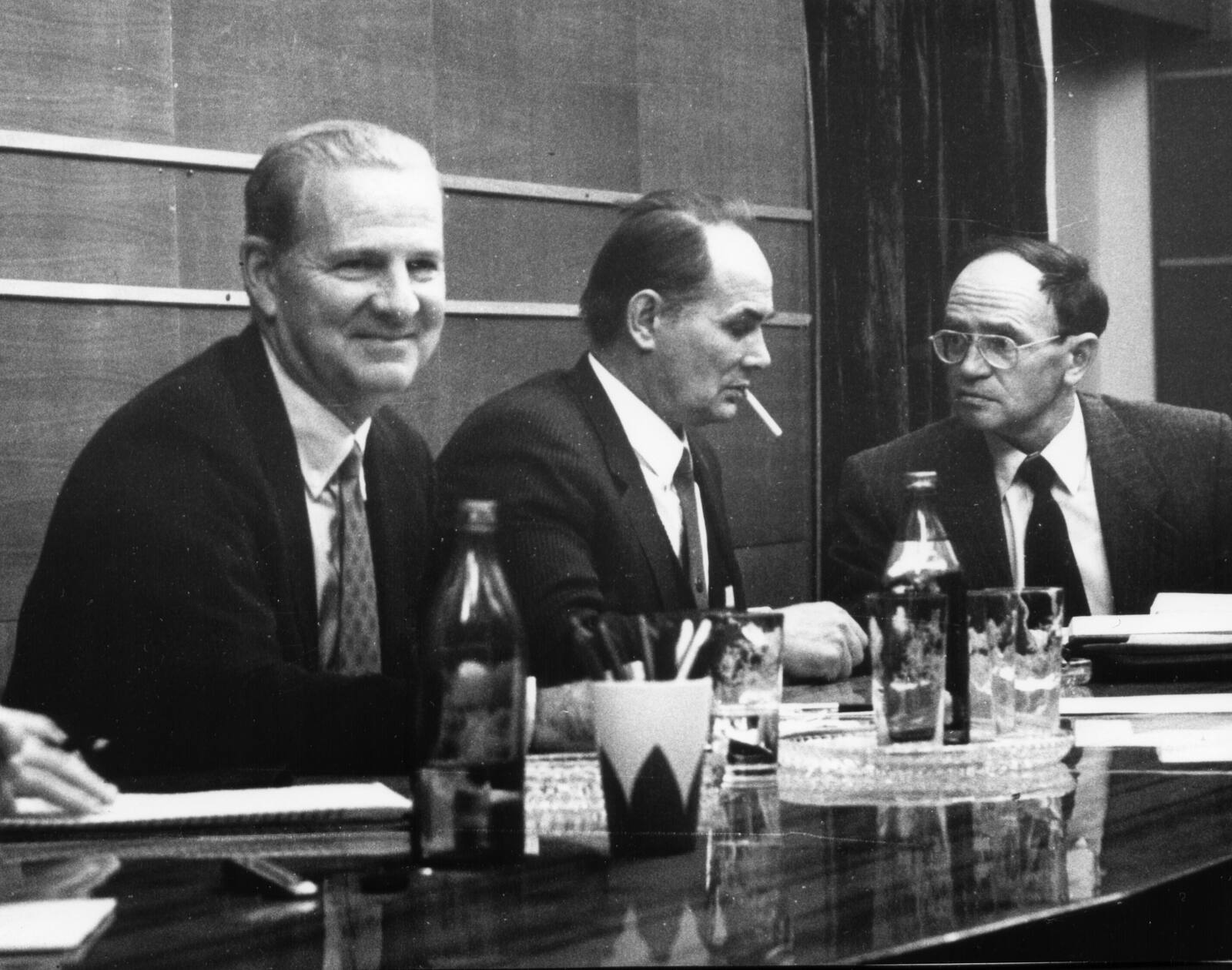

С 1964 года Евгений Николаевич работал начальником теоретического отдела, с 1978 года – начальником теоретического отделения. В 1985 году после кончины Е. И. Забабахина его назначают научным руководителем института. В условиях экономической нестабильности, значительного уменьшения государственного оборонного заказа, отсутствия должного финансирования он сумел сохранить стабильный работоспособный коллектив института. Во многом этого удалось достичь благодаря большому вниманию, которое руководящее ядро института и лично директор уделяли развитию конверсионных и договорных работ, применению научных результатов оборонных исследований в открытых областях науки и техники.

Круг научных интересов Евгения Николаевича намного шире традиционной тематики ядерного центра. Он участвует в таких работах по новым научным направлениям, как исследования мишеней для лазерного термоядерного синтеза, гибридные реакторы, обеспечение безопасности космических аппаратов при пролёте хвостов комет, обсуждение альтернативных направлений ядерной энергетики, безопасность ядерных технологий, проблемы нераспространения ядерного оружия. В частности, при нем были подготовлены и проведены сначала на Невадском, а затем на Семипалатинском полигонах уникальные в своем роде советско-американские эксперименты по контролю над подземными ядерными взрывами.

В 1987 году Е. Н. Аврорина избирают членом-корреспондентом АН СССР по Отделению общей физики и астрономии, а в 1992 году – действительным членом Российской Академии наук.

Е. Н. Аврорин внёс существенный вклад в организацию научно-технического сотрудничества РФЯЦ-ВНИИТФ с научными центрами России и зарубежья. Он много внимания уделял международным научным связям: работе в Научно-консультационном комитете МНТЦ, контактам с учёными ядерных лабораторий США, Великобритании и Франции. Несколько лет подряд он участвовал в деятельности Президиума Уральского отделения РАН, являлся членом НТС-2 Росатома и возглавлял секцию № 6 этого научно-технического Совета.

С декабря 1996 года по декабрь 1998 года Е. Н. Аврорин после ухода из жизни директора РФЯЦ-ВНИИТФ В. Нечая, он совмещал должности научного руководителя и директора. В трудные для предприятия годы Евгений Николаевич внёс неоценимый вклад в сохранение работоспособного коллектива и эффективно действующего предприятия отрасли.

С 2007 года Е. Н. Аврорин – почётный научный руководитель ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики». Переход на эту должность никак не отразился на активности его творческой деятельности. Он по-прежнему участвовал в обсуждениях и реализации новых разработок по основной и диверсификационной тематикам.

Со 2 марта 1995 года по 9 июля 1997 года Е. Н. Аврорин входил в состав Совета по научно-технической политике при Президенте Российской Федерации. С 2001 по 2005 гг. состоял членом Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию. Работал заведующий кафедрой физики высоких плотностей энергии (№ 61) НИЯУ МИФИ.

Евгений Николаевич всегда заинтересованно относился к воспитанию и развитию молодёжи. Он организовал в Снежинске детскую академию, в которой занимались старшеклассники. По его предложениям для молодых специалистов во ВНИИТФ учреждены премии видных учёных и организаторов науки, работавших в институте (имени Забабахина, Бунатяна, Зысина, Ломинского и др.).

Труд Евгения Николаевича в атомной отрасли высоко оценен государством. За вклад в развитие и совершенствование ядерного оружия Е. Н. Аврорин награжден орденами Трудового Красного Знамени (1956 г.), Ленина (1987 г.), «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999 г.) и II степени (2006 г.); нагрудными знаками «Академик И. В. Курчатов» 1-й степени (2007 г.), «Академик А. П. Александров» (2012 г.), «Е. П. Славский» (2015 г.); золотой медалью им. И. В. Курчатова (2013 г.), юбилейными медалями, Почетной грамотой Президента РФ (2012 г.). В 1999 году он стал лауреатом премии им. В. П. Макеева, а в 2012 году Е. Н. Аврорин удостоен Демидовской премии.

В 1997 году Е. Н. Аврорину присвоено звание «Почётный гражданин г. Снежинска».

Несмотря на тяжелую болезнь, он до последних дней жизни продолжал работать, старался быть с коллективом.

Евгений Николаевич Аврорин скончался 9 января 2018 года. Похоронен в г. Снежинске.

Библиография27

![Аврорин Е. Н. [Воспоминания о Е. И. Забабахине]](http://elib.biblioatom.ru/data/slovo-o-zababahine_1995/thumb.jpg)

![Егоров В. С., Музыря А. К., Смирнов В. Г., Ананийчук В. Н., Чуриков Ю. И., Стаханова Т. П., Гамалий Е. Г., Стребков С. В., Важенин А. В., Алексеев В. В., Васильев А. П., Смирнов Б. Н. Из воспоминаний [об Aврорине Евгении Николаевиче]](http://elib.biblioatom.ru/data/na-orbitah-pamyati_t2_2020/thumb.jpg)

Фотогалерея26