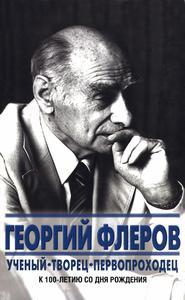

Биография

Георгий Николаевич Флёров родился 17 марта (2 марта) 1913 года в Ростове-на-Дону в семье Николая Михайловича Флёрова и Елизаветы Павловны Браиловской. Отец был сыном священника.

После окончания школы в 1929 году Георгий Николаевич работал чернорабочим, затем почти два года подручным электромонтёра Всесоюзного электротехнического объединения в Ростове-на-Дону, и, в конце концов, смазчиком на паровозо-ремонтном заводе. В 1932 году поселился у тёти — заведующей терапевтическим отделением Ленинградской районной больницы Софьи Павловны Браиловской и поступил на работу электриком-парометристом на завод «Красный Путиловец». В 1933 году он был направлен заводом на инженерно-физический факультет в Ленинградский индустриальный институт. После поступления в институт он еще целый год работал на заводе «Красный Путиловец» в ночных сменах. Стипендии студентам явно не хватало на жизнь. Дипломную работу выполнил в 1938 году под руководством И. В. Курчатова и был оставлен в группе последнего в Ленинградском физико-техническом институте АН СССР. Экспериментальная ядерная физика стала его призванием.

Научная деятельность Г. Н. Флерова началась еще в 1937 году. Уже в первых самостоятельных работах проявился его талант физика-экспериментатора. Когда выяснилась принципиальная возможность цепной ядерной реакции, Г. Н. Флеров совместно с Л. И. Русиновым в 1939 году провел опыты по определению ключевого для осуществления цепной ядерной реакции параметра — числа вторичных нейтронов. Было доказано, что при делении ядер урана испускается более двух вторичных нейтронов.

Г. Н. Флеров совместно с Петржаком в 1940 году открыл новый тип радиоактивного превращения — спонтанное деление ядер урана, на что было получено авторское свидетельство № 33 «Спонтанное деление ядер урана» (работа в 1946 году была удостоена Сталинской премии 1 степени).

Осенью 1941 года Г. Н. Флёров ушел добровольцем на фронт. Его определили техником-лейтенантом 900-й разведывательной авиационной эскадрильи Военно-воздушной Академии Юго-Западного фронта. Эвакуировалась воинская часть в Йошкар-Олу, где он поступил в училище для обучения электрообслуживанию боевых самолетов. В 1942 году, после окончания училища, направлен в авиаполк действующей армии. В этот период Георгий Флёров пишет несколько писем Верховному главнокомандующему И. В. Сталину, в которых объясняет, почему надо делать ядерную бомбу, как её надо сделать. Он указывает, что над ней явно работают западные ученые, потому что публикации тех из них, что занимались ядерным распадом, исчезли из научных журналов, а никаких других публикаций этих же специалистов на другие темы не появилось.

В 1942 году Г. Н. Флерова в числе других советских ученых отзывают из действующей армии и направляют на работу в Ленинградский физико-технический институт.

Постановлением Президиума АН СССР от 12 апреля 1943 года лаборатория ЛФТИ, возглавляемая И. В. Курчатовым, была преобразована в самостоятельную Лабораторию № 2 АН СССР. В этой лаборатории Георгий Николаевич продолжил работы по проблеме физики деления ядер тяжелых элементов.

В 1948 году после организации в Сарове КБ-11, филиала Лаборатории № 2, он переводится туда на должность начальника лаборатории научно-исследовательского сектора, а затем отдела, отвечая за изучение сечения взаимодействия медленных нейтронов с различными материалами и определение критической массы плутония и урана-235.

Летом 1949 года Г. Н. Флеров выезжает на Комбинат № 817, где к тому времени на промышленном реакторе было наработано нужное количество плутония, для проведения рискованного эксперимента по определению его критической массы. В эксперименте, помимо Г. Н. Флерова, принимал участие только его соратник Юрий Замятин, в дальнейшем к нему подключился и И. В. Курчатов. Они, а также офицеры госбезопасности, присутствовавшие при эксперименте, осознанно рисковали своими жизнями, а также всем запасом накопленного плутония.

Г. Н. Флеров также принимал участие в проведении испытаний первой атомной бомбы, где отвечал за нейтронные измерения. Для контроля параметров взрыва он сконструировал специальный дистанционный датчик нейтронного фона, установленный рядом с зарядом, чтобы оперативно получать информацию непосредственно в командном бункере.

За эти работы ему были присвоены звание Героя Социалистического Труда и звание лауреата Сталинской премии 1 степени.

В 1951 году Г. Н. Флеров оставляет работу в КБ-11 и возвращается в Москву, в Лабораторию № 2 АН СССР (Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова), поставив точку в своей секретной деятельности. Будучи одним из инициаторов развития ядерно-физических методов разведки нефти и рациональной разработки нефтяных месторождений, он начинает заниматься методами и аппаратурой для нейтронного и гамма—каротажа нефтяных пластов. В том же году защищает докторскую диссертацию.

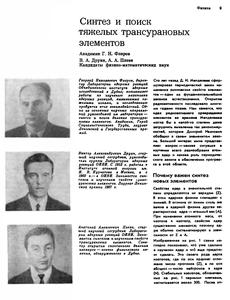

С 1953 года его научные интересы связаны с новым направлением в ядерной физике — исследование процессов, происходящих при столкновении тяжелых ядер, и с фундаментальной проблемой синтеза новых химических элементов.

В 1953 Флёров был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1968 — действительным членом АН.

В 1955—1959 гг. им был проведен цикл исследований по выяснению основных особенностей реакций между сложными ядрами. Работы в этом направлении были активно поддержаны И. В. Курчатовым — было решено расширить фронт исследований на пучках тяжелых ионов и создать уникальный по тому времени ускоритель У-300. Для этих целей в объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна) в 1957 году была создана Лаборатория ядерных реакций, руководителем которой до последних дней жизни был Г. Н. Флеров.

Яркой страницей в научном творчестве Г. Н. Флерова были работы по синтезу новых химических элементов Периодической таблицы Д. И. Менделеева. Эксперименты по синтезу были затруднены из-за сложности идентификации новых элементов. Под руководством Георгия Николаевича в лаборатории ядерных реакций были разработаны оригинальные методы выявления новых элементов, уникальные по своей чувствительности и избирательности. Итогом этой сложнейшей многолетней работы явился синтез новых трансурановых элементов за атомными номерами 102—107. Были изучены их физические и химические свойства. В знак признательности заслуг ученых Лаборатории ядерных реакций и их вклада в мировую науку по решению Международного союза чистой и прикладной химии 105-й элемент был назван «Дубнием».

Г. Н. Флеров много внимания уделял практическому использованию достижений ядерной физики. Так, разработанные Г. Н. Флёровым технологии трековых мембран использовались при устранении последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. С 1969 года он возглавлял научный совет АН СССР по приложению методов ядерной физики в смежных областях.

Научные заслуги Г. Н. Флерова в области ядерной физики и физики тяжелых ионов высоко оценены правительством. Он награждён двумя орденами Ленина (1949, 1983), орденом Октябрьской Революции (1973), тремя орденами Трудового Красного Знамени (1959, 1963, 1975), орденом Отечественной войны 1-й степени (1985), медалями, иностранными орденами и медалями. Г. Н. Флеров — лауреат Ленинской премии (1967), дважды лауреат Сталинской премии (1946, 1949), лауреат Государственной премии СССР (1975). Он удостоен звания «Почётный гражданин города Дубна».

Скончался Г. Н. Флеров в Дубне 19 ноября 1990 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы.

Библиография28

Фотогалерея16