Биография

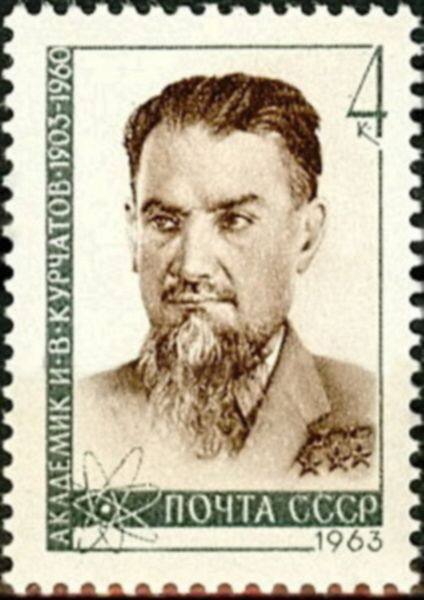

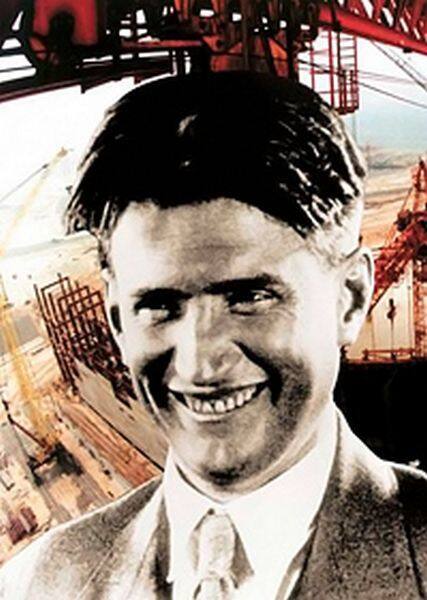

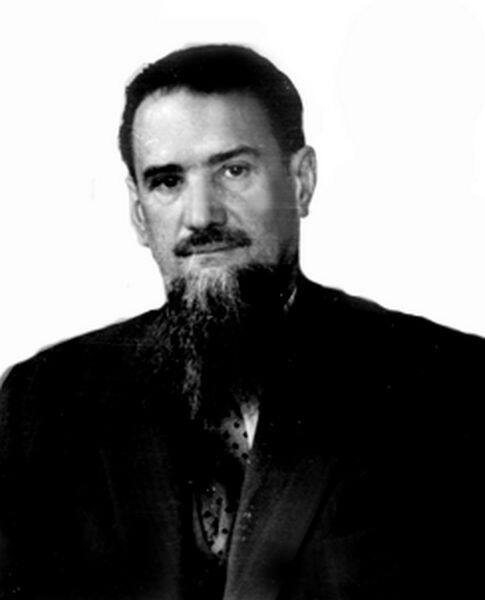

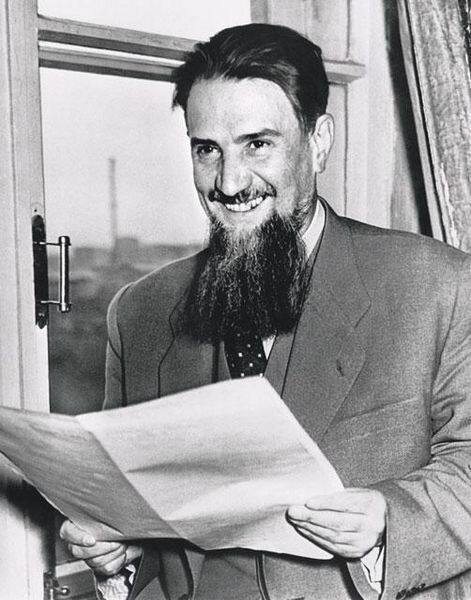

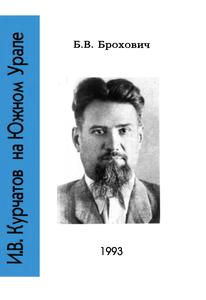

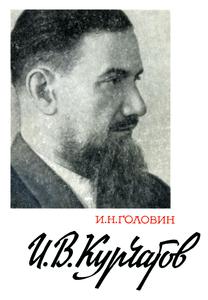

Игорь Васильевич Курчатов родился 12 января 1903 года в г. Симе (Южный Урал) в семье лесничего и сельской учительницы. Его детство и юность прошли в Крыму. Семья бедствовала, поэтому Игорь одновременно с учёбой в Симферопольской мужской казенной гимназии окончил вечернюю ремесленную школу, получил специальность слесаря и работал на небольшом механическом заводе Тиссена.

В 1920 году после завершения учебы в гимназии Курчатов поступил на физико-математический факультет Таврического университета, который он досрочно и с отличными успехами закончил в 1923 году. С тех пор его жизнь была навсегда связана с физикой. До 1925 года И. В. Курчатов работал сначала в Магнитометеорологической обсерватории в Павловске под Петроградом, затем в Гидрометеорологическом центре в Феодосии, на кафедре физики Азербайджанского политехнического института (г. Баку). Оттуда он был приглашен в Ленинградский физико-технический институт, где началась его научная деятельность под руководством академика А. Ф. Иоффе.

До 1934 года Игорь Васильевич изучал диэлектрики и полупроводники и вместе с П. П. Кобеко открыл явление сегнетоэлектричества. За исследования по физике диэлектриков 30-летнему Курчатову присуждается в 1934 году ученая степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации.

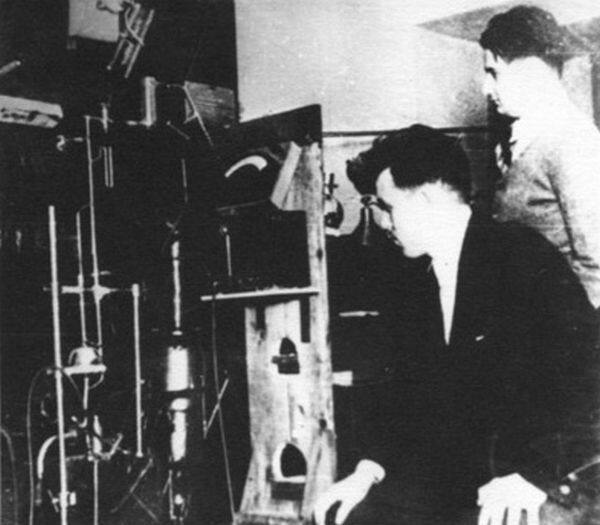

Параллельно И. В. Курчатов занимался теорией атомного ядра. Результаты, полученные в его отделе, находились на мировом уровне: к ним привели серия работ с нейтронными источниками, открытие ядерной изомерии и наблюдение (впервые в мире) спонтанного деления урана. Последняя работа была осуществлена совместно с молодыми сотрудниками Г. Н. Флёровым и К. А. Петржаком.

В 1935 году вышли его монография «Расщепление атомного ядра» и два учебных пособия для физических факультетов университетов, и ему присваивается звание профессора.

С 1937 года Игорь Васильевич возглавлял циклотронную лабораторию в Радиевом институте. «Его» циклотрон стал самым мощным в СССР источником нейтронов. В 1938 году Курчатов вошел в состав Комиссии по атомному ядру при президиуме АН СССР. В 1939 году под руководством И. В. Курчатова начались работы по строительству циклотрона в ЛФТИ.

Начиная с 1933 года, Игорь Васильевич руководил работой оргкомитетов Всесоюзных конференций по атомному ядру, которые тогда широко проводились в стране. В конференциях принимали участие виднейшие физики мира: Ф. Жолио-Кюри, Р. Пайерлс, П. Дирак, В. Вайскопф и другие. В 1940 году И. В. Курчатов выступил на одной из таких конференций с докладом о делении тяжелых ядер. Тогда же в его отделе в ЛФТИ был составлен план дальнейших исследований, направленных на получение ядерной энергии.

Во время Великой Отечественной войны И. В. Курчатов отдавал свои силы и опыт делу укрепления обороны страны, вел практические работы по размагничиванию кораблей с целью противоминной защиты. Успешное решение поставленной задачи было отмечено правительством в 1942 году Сталинской премией, первой для Игоря Васильевича.

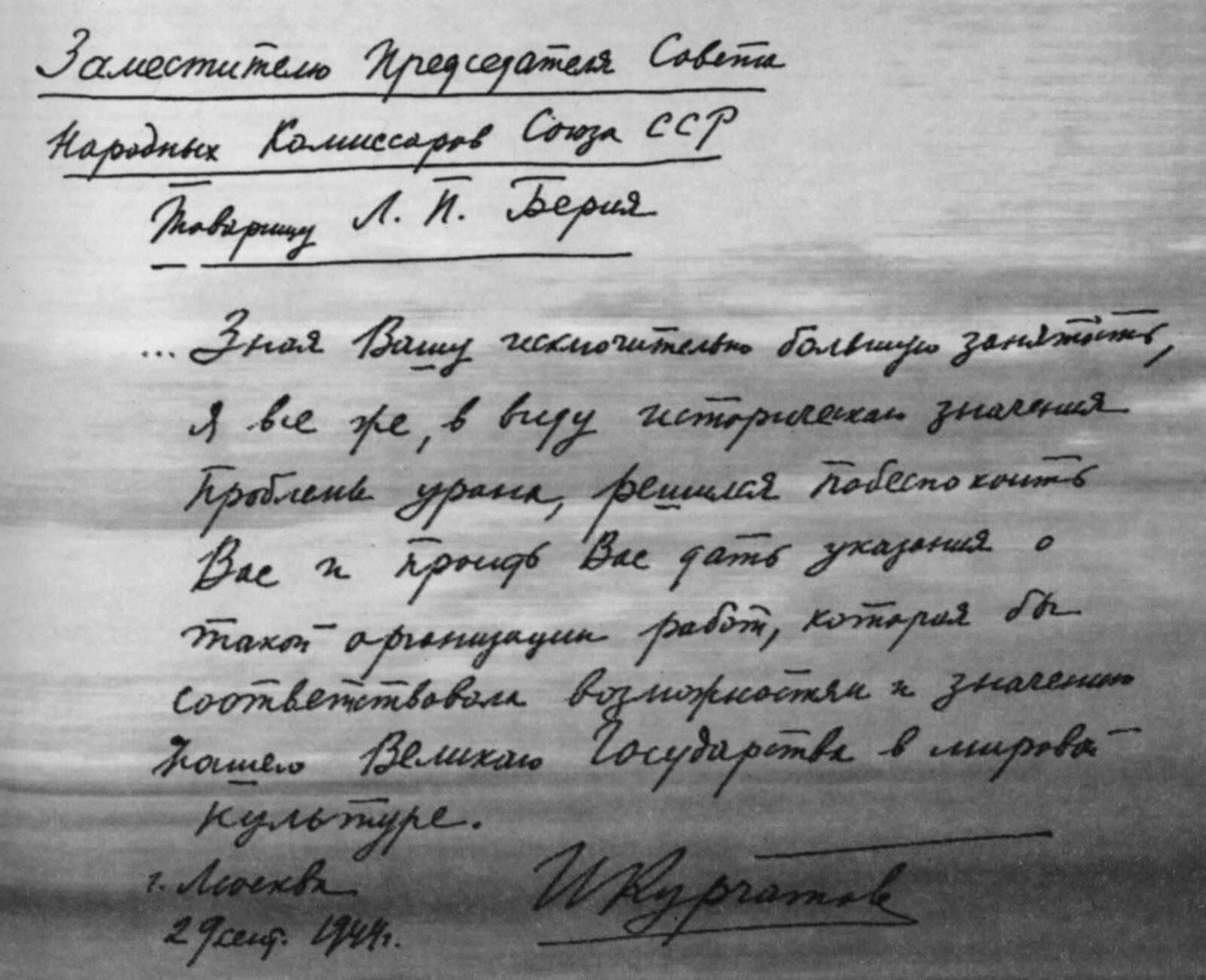

28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны признал необходимым возобновить прерванные началом войны работы по исследованию возможности овладения внутриядерной энергией. В военные годы это означало, прежде всего, исследование возможности создания урановой бомбы. Уже в октябре 1942 к этим работам был привлечен И. В. Курчатов, а 11 февраля 1943 года было принято новое распоряжение ГКО, которым сорокалетний профессор ЛФТИ Игорь Васильевич Курчатов был назначен научным руководителем работ по осуществлению цепной реакции деления урана («урановая проблема»). В дальнейшем до конца жизни И. В. Курчатов был бессменным научным руководителем большого комплекса проводимых в Советском Союзе работ, охватываемых широким понятием «использование атомной энергии».

В 1943 году в Москве под руководством И. В. Курчатова была организована Лаборатория № 2 АН СССР, выросшая впоследствии в Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова.

В этом же году И. В. Курчатова избирают действительным членом АН СССР.

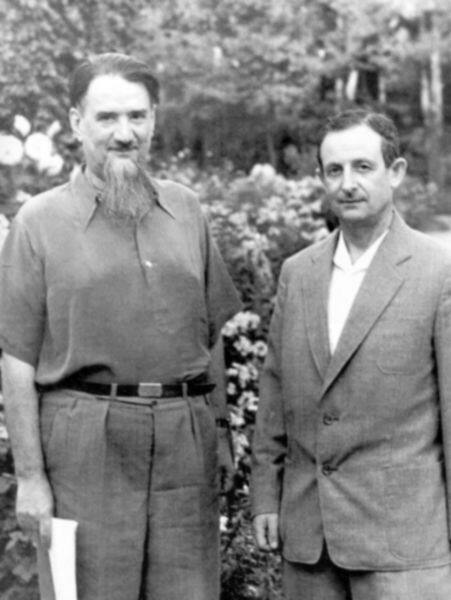

В этот период он, опираясь на воспитанников школы академика А. Ф. Иоффе, разворачивает широкий фронт работ по различным направлениям атомного проекта: разделение изотопов методом диффузии и электромагнитному разделению, тяжеловодные реакторы и пр. В 1944 году И. В. Курчатов привлекает к работе в Лаборатории № 2 Ю. Б. Харитона, которого в мае 1945 года назначают научным руководителем проблемы создания атомной бомбы.

В августе 1944 года в Лаборатории № 2 завершилось строительство циклотрона.

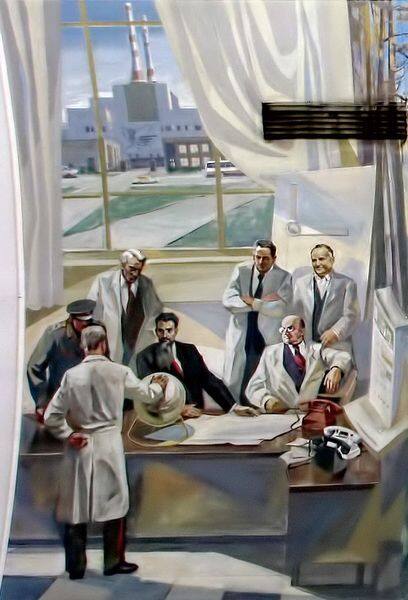

В 1946 году под руководством И. В. Курчатова в Лаборатории № 2 был собран первый в Европе и Азии экспериментальный ядерный реактор Ф-1. При его сооружении потребовались уникальный по чистоте графит и металлический уран, изготовленный на Заводе № 12 в Электростали. 25 декабря 1946 года И. В. Курчатов осуществляет на реакторе Ф-1 первую цепную реакцию деления урана, а 22 декабря 1948 года на комбинате 817 (База 10) запускает завод по производству плутония из облученного на промышленном реакторе «А» урана.

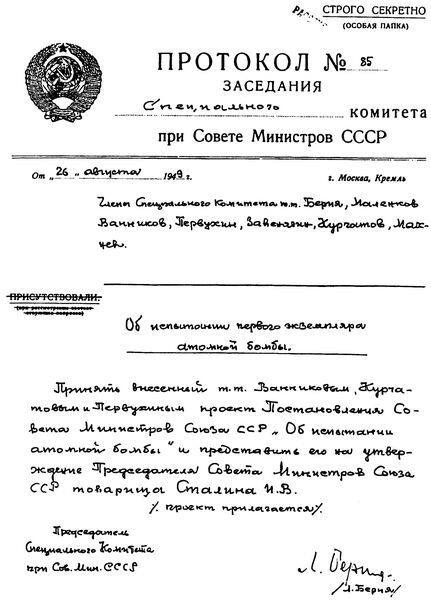

В 1949 году под его руководством испытывается первая отечественная атомная бомба РДС-1, что означало ликвидацию монополии США на обладание ядерным оружием и их ядерных амбиций. И. В. Курчатов лично отвечал за разработку и испытание первой советской атомной бомбы. Огромные заслуги И. В. Курчатова перед страной были отмечены тогда присвоением ему звания Героя Социалистического Труда и присуждением второй Сталинской премии.

В 1951 году под научным руководством И. В. Курчатова были проведены испытания двух усовершенствованных атомных бомб РДС-2 и РДС-3, и Курчатов получает вторую звезду Героя Социалистического труда и третью Сталинскую премию.

Он был одним из научных руководителей разработки водородной бомбы РДС-6с, испытание которой состоялось в августе 1953 года. В основе конструкции термоядерного заряда лежали идеи, предложенные А. Д. Сахаровым и В. Л. Гинзбургом. Этими испытаниями также руководил И. В. Курчатов. Взрыв водородной бомбы доказал научно-технический приоритет советской науки в деле освоения атомной энергии. Великая историческая задача, стоявшая перед советской наукой и техникой, была решена под руководством Курчатова в темпе, удивившем весь мир.

В 1954—1955 гг. в КБ-11 был разработан первый отечественный двухступенчатый термоядерный заряд РДС-37, успешно испытанный 22 ноября 1955 года. Этот заряд стал прототипом современного термоядерного оружия. Научным руководителем испытания РДС-37 был И. В. Курчатов, которому пришлось принимать при подготовке и проведении испытания чрезвычайно ответственные решения. За работы по созданию РДС-37 И. В. Курчатову была в 1957 году присуждена Ленинская премия.

Однако цель и идеалы Игоря Васильевича всегда оставались мирными. «Я глубоко верю и твердо знаю, — говорил он, — что наш народ, наше правительство только благу человечества отдадут достижения этой науки».

Еще до окончания военных разработок он стремился к развитию работ по мирному использованию атомной энергии. По его предложению в конце 40-х годов развернулись непосредственные исследования в этой области. Перед советскими учеными была поставлена задача спроектировать и построить опытно-промышленную атомную электростанцию для решения научно-технической проблемы сооружения более крупных промышленных АЭС. Научное руководство работой осуществлял Институт атомной энергии.

В 1954 году И. В. Курчатов возглавил пуск первой в мире атомной электростанции, открывшей эру мирного использования атомной энергии. С середины 50-х годов Курчатов вместе со своим заместителем по Институту академиком А. П. Александровым возглавил разработку в Государственном комитете по использованию атомной энергии программы развития атомной энергетики в нашей стране, в которой предусматривалось широкое использование атомной энергии для энергетических, транспортных и других народнохозяйственных целей. Характеризуя эту программу, Курчатов писал: «В Советском Союзе осуществляется большое энергетическое строительство. Мы располагаем разнообразными природными энергетическими ресурсами... Имеющихся у нас ресурсов будет достаточно на ближайшие десятилетия, но в более отдаленном будущем атомная энергия может оказаться тем практически неисчерпаемым и относительно дешевым источником, который обеспечит изобилие энергии в европейской части СССР».

С самого начала разработки термоядерного оружия И. В. Курчатов думал и о возможности мирного использования энергии синтеза легких ядер. В 1950 году было высказано предложение об удержании горячей плазмы магнитным полем и указаны принципиальные основы устройства термоядерного реактора. Убедившись в том, что успех возможен, Курчатов решительно приступил к организации работ по термоядерному синтезу в своем институте. В 1956 году он выступил в Англии с докладами о развитии атомной энергетики и результатах исследований проблемы управляемого термоядерного синтеза в СССР, имевшими историческое значение для развития международного сотрудничества в ядерной сфере. Его доклад повлиял на программу термоядерных исследований во всем мире, открыл эпоху международного сотрудничества в этой области и способствовал созданию транснационального термоядерного содружества ученых и инженеров.

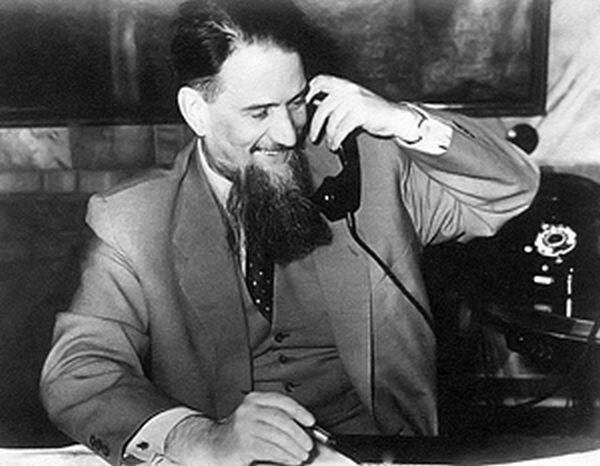

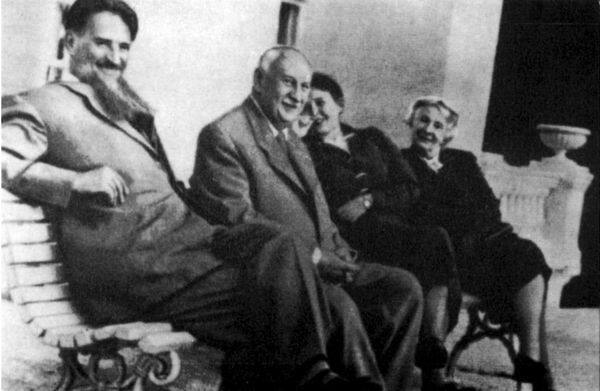

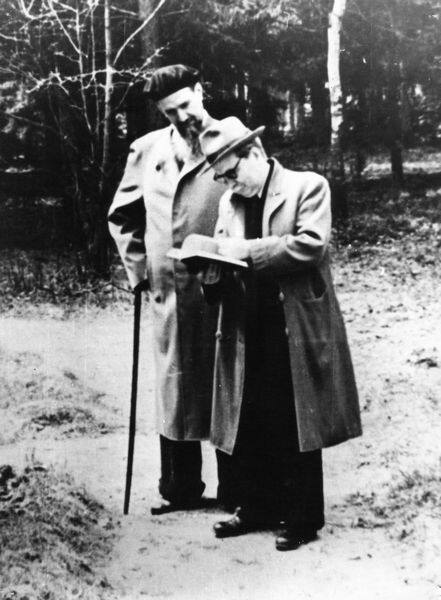

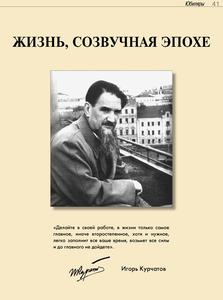

И. В. Курчатов был не только выдающимся ученым, создавшим в советской ядерной физике школу экспериментаторов, но и крупнейшим организатором науки невиданного в довоенное время масштаба, возглавившим работы по решению атомной проблемы в СССР. Ни одному ученому до него не приходилось руководить такими огромными коллективами людей, и ни один ученый не пользовался таким доверием. Необыкновенное личное обаяние, целеустремленность и полная самоотдача делу буквально заражали всех работавших с ним. Под влиянием Курчатова сложился особый стиль работы ученых и инженеров-атомщиков, который мы сейчас по праву называем «курчатовским». Сочетание простой человеческой непосредственности с величием целеустремленного и волевого ученого делало И. В. Курчатова привлекательным и приятным человеком, вызывало безграничное доверие и горячую симпатию к нему.

Игорь Васильевич не жалел сил для распространения ядерных знаний и «ядерной культуры» как внутри страны, так и за рубежом. Под его руководством ядерные исследовательские центры были созданы в Ташкенте, Тбилиси, Киеве, Алма-Ате, Минске, Риге, Новосибирске и других городах нашей страны. И. В. Курчатов был одним из инициаторов основания в 1956 году крупнейшего в социалистическом мире научного центра — Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

И. В. Курчатов поддержал идея В. И. Векслера в области ускорительной техники и организовал в Дубне сооружение самого мощного тогда в мире синхрофазотрона. При участии И. В. Курчатова в 1954 году было принято решение о строительстве ускорителей высоких энергий в Харькове, Гатчине и Протвино.

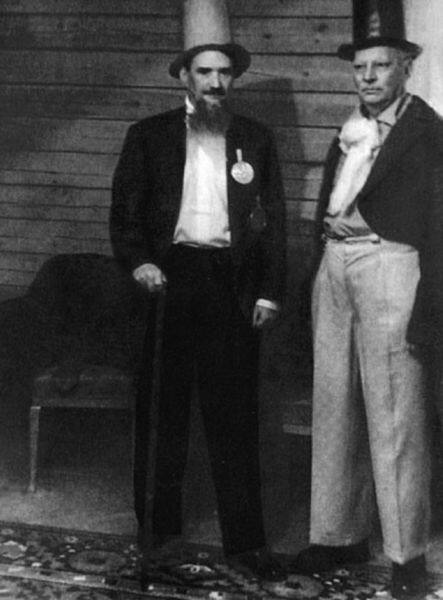

И. В. Курчатов неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР. Борьба за мир и ядерное разоружение были его неотступной заботой в последние годы жизни. Совершенно закономерно, что Всемирный Совет мира 20 апреля 1959 года наградил И. В. Курчатова Серебряной медалью им. Жолио Кюри

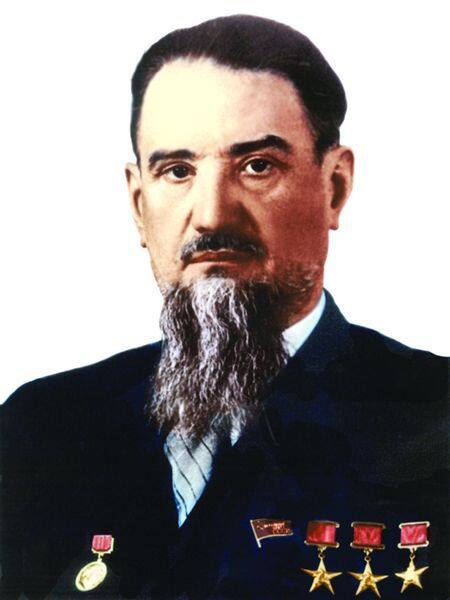

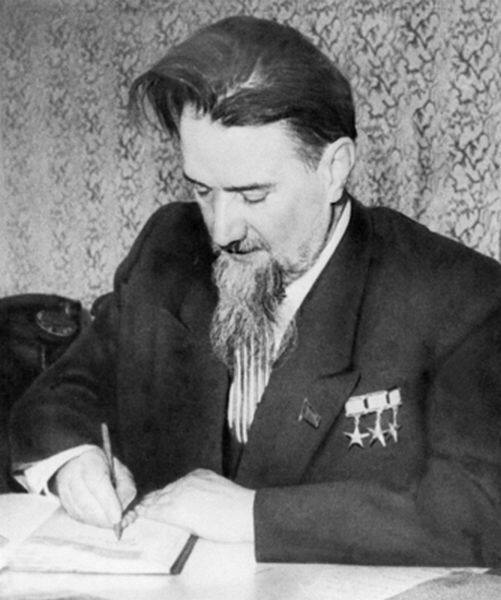

Правительство по достоинству оценило его исключительные заслуги, наградив его высшими наградами. И. В. Курчатов — трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и четырех Сталинских премий. Награжден пятью орденами Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над Германией», «За оборону Севастополя», удостоен Большой Золотой медали им. М. В. Ломоносова, Золотой медали им. Л. Эйлера Академии наук СССР.

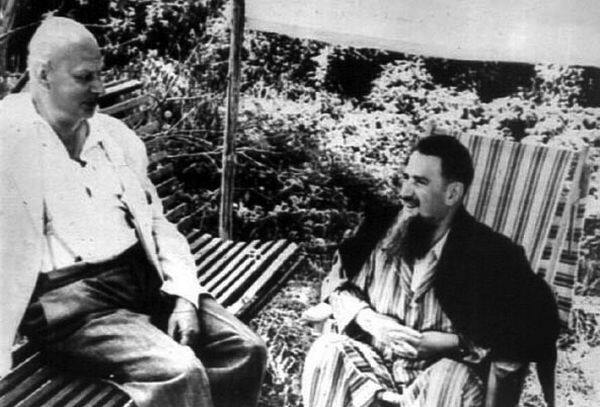

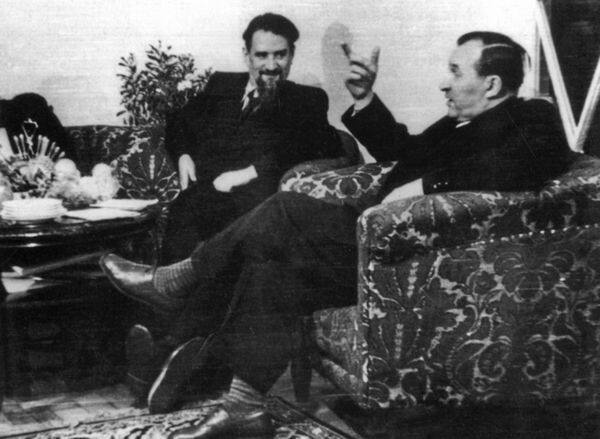

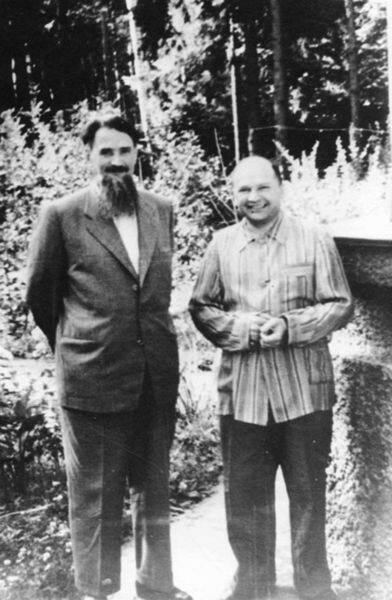

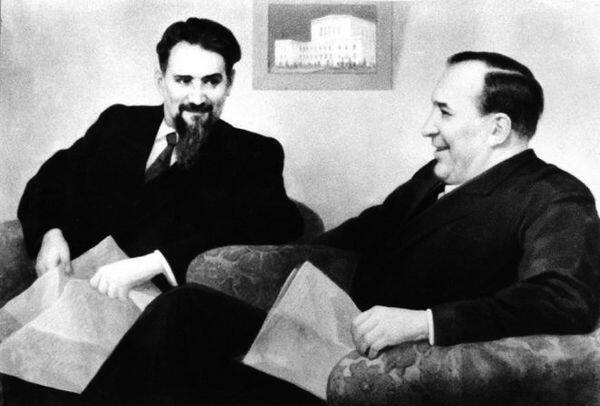

Однако и своим многолетним обязанностям научного руководителя Минсредмаша Игорь Васильевич продолжал уделять неослабное внимание. Скоропостижная смерть из-за эмболии сердца тромбом 7 февраля 1960 года застала его за обсуждением с Ю. Б. Харитоном очередных результатов полигонных испытаний. Он похоронен у Кремлёвской стены.

Вся жизнь Игоря Васильевича Курчатова — это совершенный им подвиг ученого, гражданина, во имя счастья и процветания нашей Родины, она является ярким примером для ныне живущих и грядущих поколений.

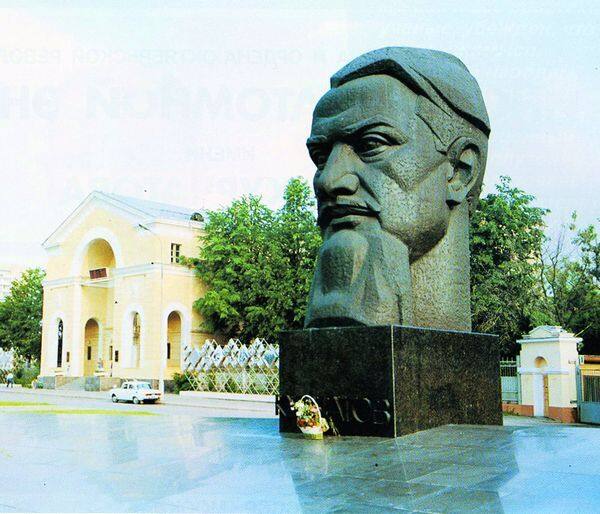

Имя Игоря Васильевича присвоено Институту атомной энергии (ныне Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»), Белоярской атомной электростанции, поселку, где построена Курская АЭС, научно-исследовательскому судну, кратеру на Луне, подводному хребту в Индийском океане, площадям и улицам в Москве, Обнинске, Дубне, Сарове и других городах страны. Город испытателей на Семипалатинском полигоне также носит имя Курчатова.

Библиография39

![Ларин И. И. Тяжелое бремя подвига. [О И. В. Курчатове].](http://elib.biblioatom.ru/data/larin_tyazheloe-bremya-podviga_1996/thumb.jpg)

Фотогалерея47