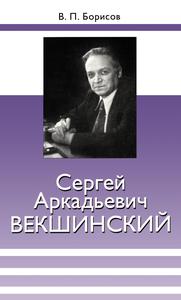

Биография

Сергей Аркадьевич Векшинский родился 15 (27) октября 1896 года в городе Пскове в семье чиновника канцелярии псковского губернатора. Затем, из-за смены места службы отца, семья жила в городе Вильно (Вильнюс, Литва). Сергей учился в Виленском реальном училище, где у него проявился серьёзный интерес к химии. В дальнейшем был переезд в городе Керчь (Крым), Керченская мужская гимназия и увлечение электровакуумными приборами. Гимназию Сергей окончил в 1914 году с серебряной медалью.

В том же году поступил на электромеханическое отделение Петроградского политехнического института. Будучи студентом-политехником по заданию Главного артиллерийского управления Военного министерства был послан в США контролёром-браковщиком по приёмке поставляемых в Россию боеприпасов. В августе 1917 года возвратился в Россию, поступил на службу старшим кондуктором в электротехнический отдел сталелитейного завода на станции Каменской. В 1918 году продолжил учебу на химическом факультете Донского политехнического института.

В 1920 году вернулся в Петроград, начал работать ассистентом в лаборатории М. М. Богословского в Рентгеновском институте (диплома о высшем образовании он так и не получил). Занимался получением высокого вакуума и изучением процессов изготовления вакуумных приборов.

В 1922 году был введён в строй Петроградский электровакуумный завод, С. А. Векшинский был назначен туда на должность производственного инженера. В 1925 и 1927 гг. он был командирован Трестом заводов слабого тока во Францию и Германию, где имел возможность детально ознакомиться с рядом предприятий, занятых производством вакуумных приборов. В 1928 году Петроградский электроламповый завод был объединён с заводом «Светлана», на котором он работал помощником технического директора завода (затем в 1934 году главным инженером) и заведующим лабораторией объединённого завода. Наряду с решением большого количества производственных задач, возглавляемая им лаборатория производила и научные исследования совместно с ведущими ленинградскими институтами. Так, в 1931 году на основе расшифрованной С. А. Векшинским импортной технологии бариевого катода было организовано массовое производство приемоусилительных ламп с этим катодом.

В 1934 году на базе заводской лаборатории была создана Отраслевая вакуумная лаборатория, директором которой был назначен С. А. Векшинский. Лаборатория стала ведущим научно-техническим центром электровакуумной промышленности СССР, а сам учёный в 20—30 гг. получил свыше 50 патентов на изобретения. Многие образцы техники, созданной в этой лаборатории, были запущены в массовое производство и сыграли огромную роль в развитии отечественной промышленности. Сам учёный отличался широчайшей научной эрудицией, свободно владел тремя иностранными языками.

С начала 1938 года и до второй половины 1939 года С. А. Векшинский был арестован и находился под следствием (обвинялся в шпионаже в пользу США из-за своей давней командировки). Сутки простоял на допросе и признался, что шпионил в пользу Германии, Англии, Франции и Америки. Выпустили его вскоре после замены Ежова Берией, а дело было прекращено за отсутствием преступления.

После освобождения вновь возглавил лабораторию. Вёл работы по изучению физикохимии фотокатодов. В 1940—1943 гг. — начальник лаборатории (спецбюро) по исследованию образцов сплавов переменного состава. Во время войны находился вместе с лабораторией в эвакуации в Новосибирске, где разработал новый метод получения и исследования сплавов переменного состава в вакууме, за что впоследствии получил Сталинскую премию.

4 июля 1943 года было подписано Постановление Государственного Комитета Обороны СССР «О радиолокации», которое положило начало развитию радиолокационных работ в СССР. Приказом Наркома электропромышленности СССР от 9 июля 1943 года был образован НИИ-160 с опытным заводом (с 1947 года — Научно-исследовательский институт электронных приборов локационной техники). Первым директором института до мая 1944 года был С. А. Векшинский, на плечи которого была возложена организация нового научного центра (с оставлением в должности директора Отраслевой вакуумной лаборатории).

В 1945 году С. А. Векшинского вместе с лабораторией привлекли к работам по атомному проекту СССР. В 1946 году лаборатория преобразована в Центральную вакуумную лабораторию Министерства электротехнической промышленности, а в 1947 году — в Научно-исследовательский институт вакуумной техники (НИИВТ). Этим институтом С. А. Векшинский продолжал руководить до 1957 года, занимаясь созданием специальных приборов и установок по контролю вакуума в диффузионном и электромагнитном производствах получения высокообогащенного урана-235. На институт были возложены задачи по разработке уникальных для того времени диффузных паромасляных насосов, вакуумметров теплового и ионизированного типов, газоразрядных детекторов ионизирующего излучения, рабочих жидкостей для насосов и уплотнительных материалов. Проводились также работы по созданию специальных электровакуумных приборов для ядерного оружия, в том числе электровакуумный источник нейтронов («нейтронная трубка») для использования в системах в качестве нейтронного запала (так называемая система ИНИ — источник нейтронного инициирования).

Параллельно с инженерными работами в институте было проведено много исследовательских, опытных и теоретических работ, поставивших отечественную вакуумную технику в положение полной независимости от зарубежной информации и торговых запретов.

В 1945 году С. А. Векшинский защищает в Институте физических проблем АН СССР докторскую диссертацию в области физико-математических наук, а в 1946 году избирается членом-корреспондентом АН СССР. Давая ему характеристику, академик А. Иоффе указал, что Векшинский объединяет в своем лице ученого-исследователя и первосортного инженера-производственника. В 1953 году С. А. Векшинский становится академиком.

За выдающиеся заслуги в развитии вакуумной техники и создание производств по выпуску современных электровакуумных приборов для атомной промышленности и радиолокации, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 октября 1956 года Векшинскому Сергею Аркадьевичу присвоено звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С октября 1957 года С. А. Векшинский — научный руководитель, с февраля 1962 года — вновь директор и с июня 1965 года — вновь научный руководитель Научно-исследовательского института вакуумной техники. В институте под руководством С. А. Векшинского наряду с оборонными работами велись также работы по конструированию вакуумных камер, воспроизводящих условия космоса, созданию датчиков для измерений в космическом пространстве, разработке устройства для доставки на Землю лунного грунта и многие другие.

С. А. Векшинский — автор более 60 изобретений и многих научных трудов.

Среди его наград Ленинская премия (1962), три Сталинские премии (1946, 1951, 1955), золотая медаль АН СССР имени А. С. Попова (1962). Он награждён 2 орденами Ленина (1956, 1966), 2 орденами Трудового Красного Знамени (1931, 1946), медалями.

С 1971 года С. А. Векшинский на пенсии по состоянию здоровья.

Скончался С. А. Векшинский 20 сентября 1974 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Имя С. А. Векшинского присвоено Научно-исследовательскому институту вакуумной техники (1976) и Опытному заводу НИИ электронных приборов (2003).

Библиография5

Фотогалерея9