Впервые темы атомной энергетики и энергетических реакторов стали появляться в документах советского атомного проекта в 1946 году. В конце 1946 года — начале 1947 года ученый-секретарь НТС ПГУ Б. С. Поздняков на основе выполненных в СССР работ и анализа материалов, опубликованных в зарубежной печати, подготовил записку «Энергосиловые установки на ядерных реакциях». 24 марта 1947 года, рассмотрев ее, Научно-технический совет ПГУ, главный координирующий и экспертный орган по научно-исследовательским работам в рамках советского атомного проекта, постановил, что «в настоящее время следует приступить к научно-исследовательским и подготовительным проектным работам по использованию энергии ядерных реакций для энергосиловых установок, имея в виду заблаговременно подготовить развитие работ в этом направлении».

17 апреля 1947 года появилось письмо М. Г. Первухина, И. В. Курчатова и А. П. Завенягина, адресованное Л. П. Берия, о перспективе использования атомных энергосиловых установок. В этом письме ставился вопрос о разрешении приступить к разработке проектов электростанции, самолетов и морских судов с использованием энергии ядерных реакций.

Важной вехой в истории первой АЭС стало создание в 1946 году Лаборатории «В» МВД СССР — научно-исследовательской организации по разработке энергетических реакторов. Практически сразу специалисты Лаборатории «В» приступили к изучению возможности создания «урановой машины с обогащенным ураном и легкой водой, …дающей энергию в технически применимом количестве».

В октябре 1949 года, после успешного испытания советской атомной бомбы, ученые А. И. Лейпунский, Д. И. Блохинцев и А. Д. Зверев передали руководству Первого главного управления записку, в которой обращали внимание на необходимость «шире развить работы по различным энергетическим системам с целью их сопоставления и выбора наиболее эффективных путей». Они считали возможным начать в Лаборатории «В» работы по реакторам на быстрых и промежуточных нейтронах и др.

Вместе с тем у нового направления науки и техники были и противники. Так, С. М. Фейнберг, начальник теоретического сектора Лаборатории № 2 (ЛИПАН СССР) и впоследствии руководитель проекта Первой в мире АЭС, в записке «Атомная энергия для промышленных целей» от 4 ноября 1949 года, проанализировав различные варианты использования «атомных двигателей», пришел к выводу, что на данный момент строительство атомных электростанций экономически нецелесообразно и следует предусмотреть получение электроэнергии на промышленных реакторах.

В феврале 1950 года И. В. Курчатовым и Н. А. Доллежалем на совещании в ПГУ при СМ СССР под руководством Б. Л. Ванникова были доложены результаты поисковых исследований и конструкторских работ по вариантам атомной электростанции, а 16 мая 1950 года вышло первое Постановление правительства о сооружении в районе нынешнего г. Обнинска экспериментальной установки полупромышленного типа — агрегата «АМ». В нем, в частности, было предписано: «Принять предложение ПГУ об организации работ по изысканию использования атомной энергии для мирных целей в направлении разработки тепловых энергетических установок с обогащенным ураном и с тремя типами реакторов».

В основу постановления легли выводы и предложения отчета, содержащего предварительные проектные материалы по реактору, физические расчеты П. Э. Немировского (ЛИПАН СССР) и теплогидравлические — П. И. Алещенкова (НИИхиммаш). В отчете предлагалось построить реактор тепловой мощностью 30 МВт, что обеспечивало бы работу турбогенератора мощностью 5 МВт. Такой турбогенератор, сделанный еще в начале XX века германской фирмой MAN, как удалось установить, имелся в наличии на МОГЭС и не использовался (впоследствии эксплуатационники ласково называли турбину «Маня»).

29 июля 1950 года начальник «Гидросектора» Н. А. Доллежаль был утвержден руководителем работ по разработке новых типов энергетических и силовых атомных установок, директор Лаборатории «В» Д. И. Блохинцев — его заместителем по физическим вопросам, начальник ОКБ «Гидропресс» Б. М. Шолкович — по инженерным вопросам. Научное руководство проектом осталось за ЛИПАН. Строительным проектом будущей атомной электростанции стал заниматься ГСПИ-11 (ВНИПИЭТ, г. Ленинград), имеющий опыт проектирования промышленных реакторов на предприятиях ПГУ. Разработка проекта энергетической части теплосиловой установки была в дальнейшем поручена Всесоюзному теплотехническому институту им. Ф. Э. Дзержинского.

Выбор

В августе 1950 года на совещании под руководством И. В. Курчатова, после рассмотрения данных по проекту реактора и вариантов технологических схем станции, принимается решение о реализации двухконтурной схемы отвода тепла от реактора. В качестве топлива берется обогащенный до 3-5% уран в количестве 300 кг (для сравнения, в первом промышленном реакторе «А» проектом предусматривалась загрузка 120-150 тонн урана). Такое решение обосновывалось ограниченностью «ресурсов расщепляющихся материалов», а также тем, что важнейшей задачей проекта является «принципиальное подтверждение …практической возможности преобразования тепла ядерных реакций атомных установок в механическую и электрическую энергии».

В декабре 1950 года конструкторами «Гидросектора» был выпущен эскизный проект реактора и тепловой части АЭС. При этом в целях ускорения разработка велась исходя из требования достаточного резервирования площадей и мощностей вспомогательных систем, которые должны были обеспечить возможные варианты схемы и оборудования в рамках предварительно утвержденных основных характеристик.

Реактор получил обозначение «АМ», которое впоследствии расшифровывался как «Атом Мирный». По иному мнению, это была аббревиатура «Атом Морской», так как изначально реактор был составной частью проекта создания атомной подводной лодки.

В проекте тепловая мощность реактора была принята равной 30 МВт, диаметр активной зоны — 1,5 м, кампания реактора на номинальной мощности — 120-140 суток. Согласно расчетам, загрузка топлива определялась уже в 500-600 кг, а его обогащение подлежало дальнейшему уточнению при разработке технического проекта реактора в зависимости от выбора окончательной конструкции и композиции тепловыделяющих элементов.

В начале 1951 года по итогам рассмотрения эскизного проекта реактора и технологической схемы установки было выдано задание проектным организациям на разработку окончательной тепловой схемы атомной электростанции, выбор основного и вспомогательного оборудования, циркуляционных насосов, парогенераторов, компенсаторов давления и т.п., а также на разработку строительно-монтажных чертежей АЭС.

В июне 1951 года по постановлению СМ СССР научно-техническое руководство проектом сооружения Первой АЭС было передано Лаборатории «В», ответственными за сооружение АЭС назначаются руководители Лаборатории «В» Д. И. Блохинцев (научное руководство) и П. И. Захаров (строительство). Тогда же все проектные материалы по реактору «АМ» передаются из ЛИПАН в Лабораторию «В». Таким образом, с этого времени Лаборатория «В» становится и заказчиком, и научным руководителем всех последующих разработок по проекту Первой АЭС. Главным конструктором реактора остается «Гидросектор», общий проект АЭС разрабатывается Ленинградским ГСПИ-11, парогенераторы — ОКБ «Гидропресс».

Стройка

Приказом начальника ПГУ от 8 августа 1950 года директор Лаборатории «В» Д. И. Блохинцев в рамка строительства первой АЭС обязывался приступить к подготовительным работам: переносу деревни Пяткино на другую сторону реки Протвы, сооружению плотины и береговой насосной станции на реке Протве, ТЭЦ, где будет расположена турбина, здания вентцентра с вентиляционной трубой, подстанции и линии энергоснабжения стройки и др.

Большая открытая площадка на месте бывшей деревни Пяткино была огорожена забором под строительство АЭС.

Закладка фундамента и сооружение бетонных стен здания Первой АЭС по чертежам ГСПИ-11 началось в 1951 году — первый ковш земли на строительной площадке был вынут экскаватором в сентябре. Строительные работы велись параллельно с разработкой технического и рабочего проектов атомной электростанции, что значительно сократило сроки сооружения объекта, но требовало формирования осознанного резерва. Если бы строительство велось полностью «по правилам», то есть началось после завершения строительного проекта, то АЭС вступила бы в строй на несколько лет больше.

Здание в важнейших своих частях имело толстые стены из железобетонного монолита, чтобы обеспечить биологическую защиту от ядерного излучения. В стены закладывались трубопроводы, каналы для кабеля, для вентиляции и т.п. Учитывая сжатые сроки, отведенные на реализацию проекта, строительные переделки в дальнейшем были невозможны, поэтому при проектировании здания, по возможности, предусматривались запасы с расчётом на предполагаемые изменения.

Как и многие объекты ПГУ, строили Первую АЭС заключенные, среди которых оказалось немало хороших мастеров.

Ход строительства объектов Первой в мире АЭС находился под постоянным контролем руководителей ПГУ, куратором всего проекта выступал Е. П. Славский, в то время заместитель начальника ПГУ.

Тем не менее, ход работ постоянно отставал от плана. О состоянии строительных работ можно судить по отчету Лаборатории «В» за 1 квартал 1952 года, в соответствии с которым строительная готовность объектов составляла:

- главный корпус (котлован) — 9,4%;

- казарма со столовой для строителей-заключенных — 72%;

- ТЭЦ — 8,9%;

- железная дорога — 98,5%;

- береговая насосная — 0%;

- четыре 30-квартирных жилых дома — 82%...

Решающим в строительстве стал 1953 год. За сравнительно короткий срок доделывается, а в некоторых случаях перерабатывается практически заново проектная документация, завершаются строительные и монтажные работы, формирование и подготовка эксплуатационного коллектива.

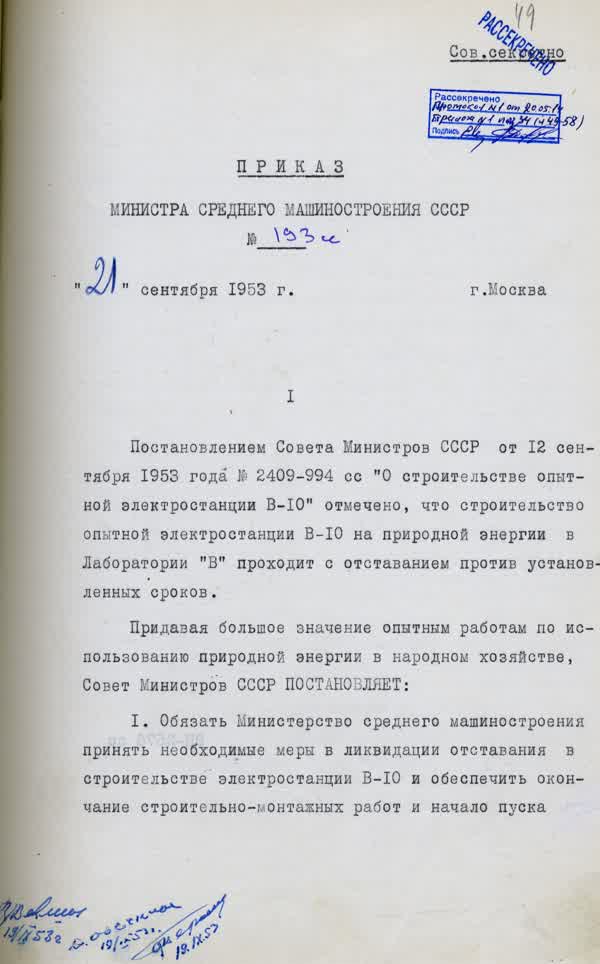

В январе и сентябре 1953 года выходят два Постановления правительства, касающиеся станции.

В первом из них отмечена неудовлетворительная работа строителей и проектантов, установлены ответственность и сроки завершения работ по линии 110 кВ от г. Наро-Фоминска, газопроводу и пр. Сроком завершения строительно-монтажных работ и начала пуска АЭС был назван III квартал 1953 года.

Однако в результате проведенной экспертизы состояния проекта, выполненных дополнительных расчетных исследований, в том числе аварийных ситуаций, в процессе выполнения монтажных работ были выявлены серьезные недоработки проекта. В частности, на основании проведенных в Лаборатории «В» расчетов было принято решение дополнить в некоторых направлениях биологическую защиту реактора и спроектировать специальную систему охлаждения нижней стальной плиты и бетонного основания. Все это потребовало срочных и достаточно значительных изменений и дополнений проекта.

В конце сентября 1953 года выходит второе Постановление Правительства, где устанавливается новый срок пуска АЭС — март 1954 года. Стройка названа важнейшей в составе Минсредмаша.

Монтаж реактора и оборудования был начат в октябре 1953 года, монтажными работами руководил инженер В. Ф. Гусев.

Монтажные работы на Обнинской площадке в тот период осуществляли несколько монтажных организаций:

- трест «Спецхиммашмонтаж» — монтаж технологического оборудования и трубопроводов;

- трест «Главпромстрой» — монтаж строительных конструкций, наружных коммуникаций и сантехнических систем всех объектов;

- трест «Теплоконтроль» — монтаж КИП, автоматики и электротехнических устройств.

Для ускорения работ коллективы монтажных организаций были усилены специалистами, которые перед этим прошли школу монтажа атомных реакторов на объектах ПО «Маяк».

На вспомогательных работах монтажные подразделения использовали и спецконтингент (заключенных), но следует отметить, что это был отфильтрованный МВД персонал, который как по своему поведению, так и по квалификации резко отличался от спецконтингента других строек.

Надежность работы любого агрегата в решающей степени зависит от культуры и качества монтажа. Учитывая уникальный и принципиально новый характер установки, при монтаже АЭС, а в особенности реактора, первого контура и при подготовке технологических каналов к загрузке были осуществлены специальные режимные и технологические мероприятия, которые обеспечили необходимую чистоту, соблюдение технологии и строгий пооперационный контроль при ведении наиболее ответственных работ. Эта система мероприятий действовала при монтаже, наладке и подготовке к пуску всех систем и оборудования АЭС. В результате удалось практически полностью избежать монтажного загрязнения первого контура и реактора окалиной, гратом, остатками прокладок, электродов, сварочной проволоки и другими инородными предметами. Благодаря хорошей организации монтажных работ на Первой АЭС, строгому контролю за соблюдением разработанных правил монтажа и технологических условий на изготовление и поставку оборудования серьезных задержек или неполадок при проведении наладочных работ и пуске, а также отказов оборудования не наблюдалось.

Ежедневные оперативные совещания на завершающем этапе строительства и жесткий спрос со всех участников за результаты труда объединили строителей, монтажников и эксплуатационников в единую команду. С началом монтажа оборудования на станции почти безотлучно находился Е. П. Славский, чей рабочий стол стоял в середине реакторного зала, приезжали И. В. Курчатов, А. П. Александров, главный конструктор реактора Н. А. Доллежаль и его ближайший помощник П. И. Алещенков. Они решали различные вопросы, которые замедляли темпы строительства. Е. П. Славский фактически взял на себя руководство монтажными работами, И. В. Курчатов занимался физикой реактора, а А. П. Александров «дополнял» Курчатова в части инженерно-производственных вопросов. Режим работы у монтажников в 1954 году был ненормированным: рабочий день 8-12 часов, выходной — один раз в две недели. К этому выходному дирекция выделяла крытые грузовые машины, которые доставляли сотрудников, проживающих в г. Москве, к их семьям, или они сами на поезде, тогда с паровой тягой, добирались до Москвы и поселков Подмосковья. Конечно, большинство работников, исключая высокое начальство, не знало, что за объект они строят.

К марту 1954 года на станции в основном был закончен монтаж контуров, тепломеханического оборудования и других систем, начата отладка систем и обкатка оборудования в соответствии с техническими условиями и пусковыми программами. По мере окончания отладки производилась окончательная приемка систем в эксплуатацию.

Новое топливо для нового реактора

Одновременно в течение 1951-1953 гг. в Лаборатории «В» проводились теоретические исследования по физическим расчетам реактора АМ и формировался ее коллектив. В это время были назначены начальник АЭС — Н. А. Николаев, работавший до этого начальником промышленного реактора АВ-1 на комбинате № 817 (ПО «Маяк»), и А. Н. Григорьянц, заместитель начальника АЭС.

Параллельно со строительством решались многие проблемы нового объекта, главной из которых была проблема атомного топлива. Идея проекта реактора АМ состояла в применении трубчатого тепловыделяющего элемента — твэла, в котором поток воды для теплосъема движется внутри трубки, а уран находится снаружи. Тепловыделяющие элементы являлись самой напряженной частью атомного реактора, так как должны были работать в условиях большой плотности энерговыделения (до 1 кВт/см3 топлива) под воздействием нейтронного потока плотностью до 5х1013 нейтрон/см2сек. Согласно расчетам, для надежной работы реактора необходимо было обеспечить отвод выделяющегося в твэле тепла так, чтобы температура урана не превышала 450°С, что требовало применения высокотеплопроводной топливной композиции, тонкостенных высокой точности оболочечных труб и надежного, сохраняющегося во времени теплового контакта оболочки твэла с топливом.

К началу проектирования способ изготовления подобных трубчатых твэлов не был известен. Разрабатывалось параллельно несколько вариантов конструкций на основе тех данных о поведении материалов, которые к тому времени имелись. Многочисленные попытки ряда институтов (ЛИПАН, НИИ-9, НИИ-13) изготовить опытные образцы, способные выдержать проектные тепловые нагрузки с термоциклированием, заканчивались неудачами. Поэтому в работу включились технологи Лаборатории «В» под руководством В. А. Малых. В конце 1952 года они разработали твэл, конструкция которого допускала осуществление многих термоциклов и выдерживала нагрузки, в три с лишним раза превышающие проектные. К середине 1953 года появилась уже вполне определенная однозначная конструкция активной зоны с использованием дисперсионного твэла на основе уран-молибденового сплава (9% молибдена) с магнием, работоспособность которого к этому времени была подтверждена в объеме, признанном достаточным для изготовления первой штатной загрузки реактора.

Решение об окончательном выборе варианта твэла было принято лишь 25 сентября 1953 года. — за 7 месяцев до физического пуска реактора Первой АЭС. За это время необходимо было наладить новый цех по изготовлению топлива на Заводе № 12 в г. Электростали, освоить производство и изготовить 514 твэлов, проверить их качество и отправить на Московский завод химического машиностроения, который должен собрать из них 128 топливных сборок. Потребовался напряженный труд коллективов заводов и Лаборатории «В», чтобы топливные сборки были изготовлены до мая 1954 года.

Решающую роль в достигнутом успехе сыграло огромное внимание, которое в процессе разработки уделялось вопросам контроля качества исходных материалов и труб, а также технологии контроля в процессе изготовления твэлов. Начиная с проверки качества внутренней поверхности исходных труб специально созданными перископами и кончая проверкой «последнего» сварного шва на твэле — все методы и средства контроля по существу были либо оригинальные, либо серьезно усовершенствованными применительно к более жестким требованиям чистоты, точности и надежности для изделий ядерного класса. Параллельно с созданием технологии изготовления и пооперационного контроля в процессе производства были разработаны и внедрены методы и средства неразрушающего контроля качества готовых твэлов. Опыт их эксплуатации показал, что такое внимание к вопросам контроля вполне себя оправдало — в течение многих лет эксплуатации твэлы Первой АЭС продемонстрировали исключительно надежную работу.

Первая проверка

В окончательном проекте конструкция реактора выглядела следующим образом. Графитовая кладка реактора диаметром 3000 мм и высотой 4500 мм состояла из блоков двух типов. Активная зона высотой 1,7 м и диаметром 1,5 м была набрана из вертикально стоящих шестигранных блоков с центральными отверстиями диаметром 65 мм, в которые вводились топливные каналы. Отражатель был выполнен в виде горизонтальных блоков, нанизанных на 24 вертикальных стояка, по которым циркулировала вода для отвода выделяемого в графитовом отражателе тепла.

В теоретическом отделе Лаборатории «В» изучались отдельные, наиболее тонкие вопросы теории реактора на тепловых нейтронах. Основные физические расчеты реактора для АЭС были сосредоточены в отделе А. К. Красина (заместитель научного руководителя по созданию АЭС, координировавший экспериментальные и расчетные исследования) и выполнялись группой М. Е. Минашина. Главными задачами этих расчетов были выбор физических характеристик реактора, определение необходимой загрузки реактора топливом, изучение его поведения при разогреве и др. Ими было выдвинуто предложение о создании экспериментального стенда.

Этот стенд — критическая сборка активной зоны реактора АМ из графита, урана и воды, с трубчатыми твэлами, названная впоследствии «физическим стендом АМФ», — собирался прямо под кабинетом Д. И. Блохинцева. Целью являлось получение экспериментальных данных, позволяющих проверить правильность методики расчета и выбора параметров. Стенд АМФ достиг критического состояния 3 марта 1954 года, на нем впервые в Лаборатории «В» была осуществлена цепная реакция деления урана. Эксперименты показали, что больших ошибок, по крайней мере, на начало кампании АЭС, не будет.

5 мая 1954 года началась загрузка реактора топливом. 6 мая Д. И. Блохинцев подписывает приказ «О начале и порядке пусковых физических работ на аппарате АЭС», где детально расписываются научные, пусковые и оперативные вопросы. Для проведения пусковых работ назначаются дежурные научные руководители (А. К. Красин, Б. Г. Дубовский, М. Е. Минашин) и их помощники (В. А. Коновалов, Е. И. Инютин, М. Н. Ланцов, А. В. Камаев). Еще раньше приказом Н. А. Николаева были утверждены дежурные смены и назначены их начальники (Ю. В. Архангельский, Б. Б. Батуров, В. А. Ремизов, Г. Н. Ушаков).

9 мая в 19 часов 7 минут при загрузке 61 топливного канала реактор достиг критичности и затем был загружен полным числом каналов (128 штук).

В первой партии топливных каналов, загруженных в реактор, содержалось 546 кг урана 5%-ного обогащения ураном-235. Отношение числа ядер замедлителя (углерода и водорода) к числу ядер урана в рабочем состоянии составляло соответственно 174 и 4,2. В качестве конструкционного материала для топливных каналов, каналов системы управления и защиты и оболочек твэлов была использована нержавеющая сталь 1Х18Н9Т. Всего в активной зоне содержалось 204 кг стали, 54,3 кг молибдена и 62 кг магния.

Физический пуск и эксперименты, выполненные по его программе, показали удовлетворительное совпадение расчетных характеристик реактора с опытными, что, безусловно, следует считать большим достижением. Основные характеристики реактора подтвердились с приемлемой точностью — это касалось запаса горючего, времени работы, распределения потоков нейтронов и др. Успешное завершение работ по плану физического пуска позволило перейти в июне 1954 года к энергетическому пуску АЭС.

12 июня 1954 года пусковая комиссия в составе: Е. П. Славский, Б. С. Поздняков, А. И. Алиханов, Д. И. Блохинцев, В. С. Фурсов, Н. А. Доллежаль и др., рассмотрев готовность установки в целом, дает заключение о возможности эксплуатации установки. Комиссия устанавливает следующий режим ее работы: водо-водяной режим с постепенным подъемом мощности до 75% и затем переход в паровой режим. С 13-го по 23 июня 1954 года реактор выводится последовательно на уровни мощности 10% (17 час), 25% (72 час), 50% (13 час) и 75% (45 час). За это время реактор останавливался 18 раз с общим временем в заглушенном состоянии 133 час, в том числе 16 июня реактор был остановлен в связи с потерей герметичности и течью одной из трубок технологического канала (ячейка 06-25). Аварийный канал был извлечен из реактора.

Первое «атомное» электричество

В связи с завершением программы испытаний на водо-водяном режиме, в ночь на 24 июня реакторная установка переводится в нормальный паровой режим. Режим выхода: мощность 10%, работа на этой мощности 17 час, пар подается на технологический конденсатор, подъем мощности до 25%, работа на этой мощности в течение 2 час, постепенный подъем мощности до 57%.

На этой мощности 26 июня 1954 года в 17 час. 30 мин. пар переведен на турбину, и генератор синхронизирован с сетью Мосэнерго. В пусковом оперативном журнале, где дежурные научные руководители фиксировали ход проводимых посменно экспериментов, в этот день появилась запись, сделанная Д. И. Блохинцевым: «17 часов 45 минут. Пар подан на турбину». На мощности 57% реактор работал в июне и июле вплоть до остановки на ППР.

Первая в мире АЭС встала под промышленную нагрузку. Этот день по праву стал считаться днем рождения атомной энергетики.

В сообщении ТАСС от 1 июля 1954 года говорилось: «В Советском Союзе усилиями ученых и инженеров успешно завершены работы по проектированию и строительству первой промышленной электростанции на атомной энергии полезной мощностью 5000 киловатт. 27 июня 1954 года атомная электростанция была пущена в эксплуатацию и дала электрический ток для промышленности и сельского хозяйства прилежащих районов».

Сообщение о пуске первой в мире АЭС стало полной неожиданностью для советской и мировой общественности, ведь о её разработке и строительстве в открытой печати ничего не публиковалось, все держалось в строгом секрете. Как позднее высказался Д. И. Блохинцев, «так возникла еще одна легенда о непорочном зачатии».

Освоение проектной мощности АЭС заняло четыре месяца. Это были месяцы упорного и напряженного труда, когда шло изучение АЭС, выявление недостатков проекта и слабых мест оборудования, вносились необходимые и возможные усовершенствования в отдельные узлы и системы. В основном все шло гладко, возникавшие неполадки устранялись, вносились изменения в некоторые конструкции, а электрическая мощность АЭС все возрастала. В октябре 1954 года турбогенератор АЭС был выведен на проектную мощность 5 МВт.

Уже первый этап работы станции показал, что основные конструктивные узлы, такие, как кладка реактора, топливные каналы с твэлами, парогенераторы, насосы, трубопроводы первого контура с установленной в нем арматурой, выбраны удачно и обеспечат работу электростанции на расчетной мощности. Усилия всех коллективов, всех участников создания первой в мире АЭС успешно завершились.

В начале эксплуатации первой АЭС проявились и некоторые дефекты. Главным из них было коррозионное растрескивание тонкостенных трубок в каналах со стержнями-поглотителями и технологических каналах, но в то же время без существенных замечаний работали парогенераторы, трубчатка которых также выполнена из нержавеющей стали. После принятых мер коррозионные явления не повторялись.

Через некоторое время первую атомную электростанцию посетили члены правительства СССР. К их визиту реактор «подхватил» очередное недомогание — происходили частые сбросы аварийной защиты реактора из-за ложных срабатываний сигналов СРВ (снижение расхода воды по каналам). Два сброса АЗ произошли в самый канун визита — когда уже сообщили о приезде правительства. Оперативный персонал вывел реактор на мощность в рекордные сроки, и к моменту входа в помещение пультовой членов правительства — Маленкова, Булганина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Микояна и др. — реактор работал на полной мощности. Работавший в это время начальником смены В. Б. Лыткин несколько задержался на нижней отметке здания из-за выхода на мощность и не был впущен в помещение пульта управления охраной.

С 1956 года станция была открыта для посещения советских и зарубежных делегаций. Первую АЭС посетило много видных политических деятелей, ученых, а также десятки тысяч простых людей почти из всех стран мира.

В 1957 году за участие в разработке, пуске и освоении Первой АЭС Д. И. Блохинцеву, Н. А. Доллежалю, А. К. Красину, В. А. Малых была присуждена Ленинская премия, а большая группа участников работ награждена орденами и медалями СССР.

Реактор для науки

В первый период работы АЭС рассматривалась как опытная энергетическая станция. На ней учились и проходили подготовку специалисты первых промышленных станций, экипажи первых атомных подводных лодок и атомного ледокола «Ленин», стажировались специалисты из ГДР, Чехословакии, Китая, Румынии. Но, начиная с 1956 года, назначение станции стало постепенно меняться. Опыт разработки, создания и эксплуатации Первой АЭС помог более четко определить задачи ближайшего будущего по использованию ядерных реакторов как в энергетике, так и в других промышленных направлениях. Реактор решено было использовать в основном как источник нейтронов для проведения научных исследований, в частности, необходимых для создания более мощных АЭС.

Станции такой небольшой мощности, как Первая АЭС, невозможно конкурировать с традиционными источниками электроснабжения, и об этом можно было бы не говорить вообще, если бы некоторые идеи, реализованные на ней и обеспечивающие снижение себестоимости, не были взяты затем на вооружение всеми атомными электростанциями. Например, метод частичных перегрузок реактора позволил почти вдвое увеличить среднее выгорание топлива и тем самым резко снизить топливную составляющую в себестоимости отпускаемой электроэнергии.

Суть метода состоит в том, что вместо замены сразу всех топливных каналов активной зоны (а именно так предусматривалось в проекте) заменяется только часть каналов. При этом слабо выгоревшие каналы из крайних рядов кладки переставляются в центр, где плотность потока нейтронов имеет максимальное значение. Свежие каналы устанавливаются на периферию зоны. Такая перестановка обеспечивает более равномерное распределение плотности нейтронного потока по радиусу реактора и более глубокое выгорание топлива. И хотя время работы между перегрузками при этом уменьшается, выигрыш в экономичности оказался настолько велик, что этот метод в тех или иных модификациях применяется повсеместно на действующих энергоблоках.

За все время работы для проведения научных и инженерных экспериментов на реакторе АМ было сооружено 17 исследовательских петель различного назначения. Среди работ следует отметить, прежде всего, исследования, проведенные в обоснование реакторных установок для первой очереди Белоярской (реакторы АМБ-1 и АМБ-2) и Билибинской (реактор ЭГП-6) АЭС. На реакторе «АМ» отрабатывались отдельные элементы реакторов РБМК Ленинградской, Курской, Смоленской, Чернобыльской и Игналинской АЭС. Таким образом, реактор Первой АЭС стал основоположником направления энергетических канальных уран-графитовых реакторов.

В 1962 году на реакторе «АМ» начала эксплуатироваться петлевая установка термоэмиссионного преобразования энергии. На ней впервые в СССР ядерная энергия была непосредственно преобразована в электрическую. Полученные на петле результаты были использованы при проектировании и пуске в 1970 году первого в мире реактора-преобразователя ТОПАЗ для космических ядерных энергетических установок.

Кроме петлевых испытаний, в реакторе «АМ» исследовалось поведение ряда реакторных материалов в радиационных полях. На нейтронных пучках реактора проводились исследования, в том числе по физике твердого тела. Затем на реакторе «АМ» было налажено производство искусственного радионуклида молибдена, что превратило ФЭИ в главного изготовителя и поставщика генераторов технеция-99, применяемых в медицине для диагностики онкологических заболеваний.

На «пенсию»

29 апреля 2002 года в соответствии с приказом министра по атомной энергии № 132 от 13.03.2002 года реактор Первой АЭС был остановлен, точнее — была прекращена его эксплуатация с генерацией мощности за счет цепного процесса деления ядер урана.

Останов реактора произошел в 11 час. 34 мин. В торжественной обстановке заместитель генерального директора, главный инженер ГНЦ РФ — Физико-энергетический институт им. А. И. Лейпунского В. В. Кузин зачитал приказ, и ветеран атомной энергетики, советник генерального директора Л. А. Кочетков нажал кнопку на пульте управления, прекратив цепную реакцию. Так завершилась 48-летняя безаварийная эксплуатация первой в мире атомной электростанции, что является рекордным сроком эксплуатации реакторной установки.

В сентябре 2002 года из реактора извлечена последняя топливная сборка. Установка перешла в режим окончательного останова, согласно принятой концепции осуществляется поэтапный вывод из эксплуатации её реактора с длительным сохранением для наблюдения.

В июне 2008 года после проведения регламентных работ реактор «АМ» был приведен в ядерно-безопасное состояние и выведен из перечня ядерно-опасных участков России. Конечно, при создании АЭС и при ее эксплуатации не удалось избежать и многочисленных дефектов оборудования, и ошибок персонала, но за все время эксплуатации установки не было случая опасного переоблучения персонала сверх установленных норм; окружающая местность, в том числе город, расположенный в 1,5-4,5 км от реактора, не подвергались радиационному загрязнению выше существующего природного фона.

За прошедшие годы реактор прошел всесторонние испытания, проработав при всех допустимых режимах, и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Надежность эксплуатации реактора в первую очередь обусловлена надежностью работы твэлов и всей конструкции рабочего канала. Так, за первые 20 лет эксплуатации ни один из многих тысяч работавших в реакторе твэлов не вышел из строя, если соблюдались условия их эксплуатации. Более того, на том же количестве топлива длительное время частичные перегрузки обеспечивали работу реактора (в 2-2,5 раза больше проектного). На отдельных каналах была достигнута глубина выгорания 32%, а время их работы превысило 40 тыс. часов. Таким образом, создание конструкции и разработка технологии изготовления трубчатого твэла дисперсионного типа из сплава урана с молибденом с надежным тепловым, вплоть до диффузионного, контактом с оболочкой из нержавеющей стали одним из важных достижений создателей Первой АЭС.

Оценивая основные результаты работы Первой в мире АЭС и её вклад в развитие атомной энергетики нашей страны и всего мира, необходимо отметить, что надежность её конструкции и безопасность эксплуатации открыли широкие перспективы для дальнейшей научной и конструкторской разработки энергетических реакторов всех типов. Первая АЭС позволила преодолеть и существовавший в то время определенный психологический барьер, связанный с неукротимостью атомного взрыва, а также с опасением, что всепроникающая радиация будет тихо и незаметно отнимать здоровье у людей, работающих в атомной энергетике.

Библиография15

Архивные материалы4

Фотогалерея16