Первый, второй, третий... шестой

Ледоколы проекта 10520/10521.

Ледокол «Арктика»

Рост объемов и изменение характера перевозок грузов на трассе Северного морского пути, а также выдающаяся роль, которую сыграли ледоколы в развитии отдаленных районов Сибири и Дальнего Востока в начале 60-х годов XX века, вызвали необходимость совершенствования советского ледокольного флота. Положительные результаты эксплуатации атомного ледокола «Ленин» в 1960-1963 гг. стали основанием для строительства целой серии атомных ледоколов второго поколения повышенной льдопроходимости с атомной установкой большей мощности. В 1964 году вышло сразу два Постановления СМ СССР (№ 667-271 от 06.08.1964 и № 680-280 от 10.08.1964), предусматривающие проектирование и постройку серии новых атомных ледоколов проекта 1052, а также проектирование и поставку оборудования ядерной энергетической установки для головного ледокола этой серии.

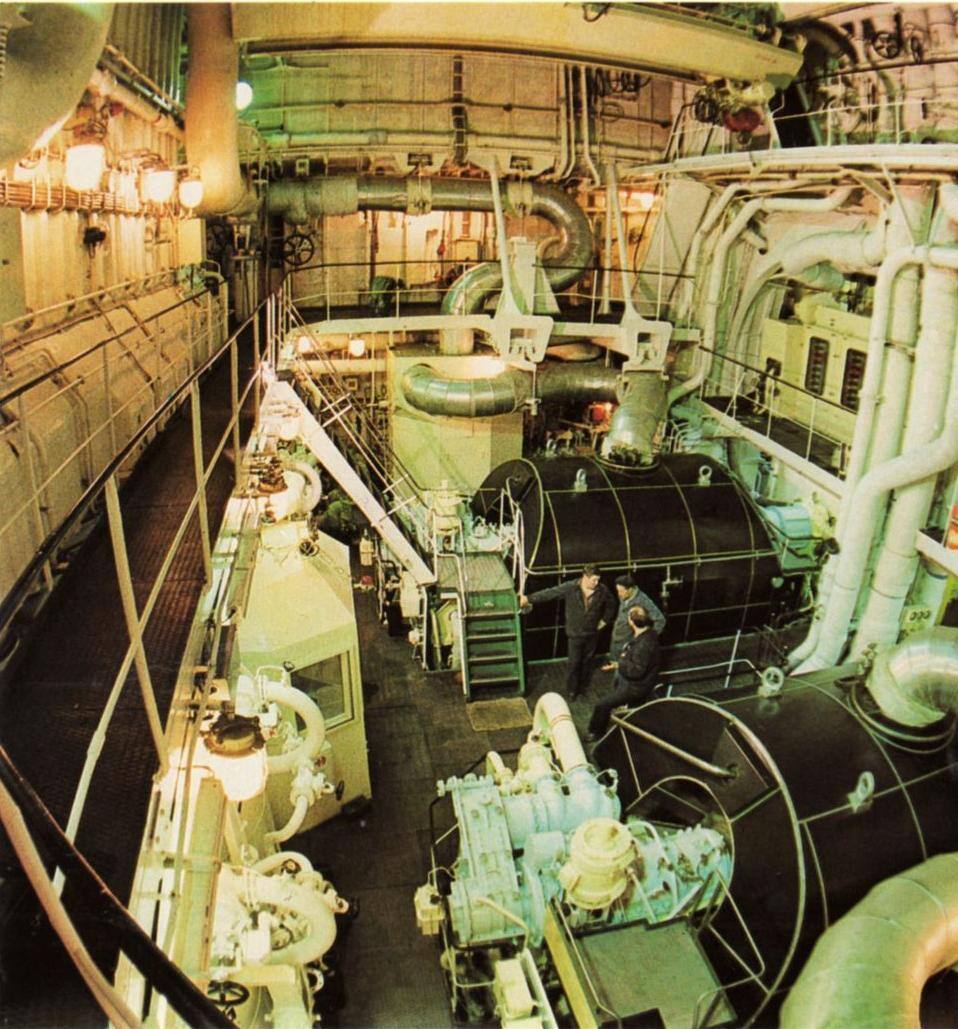

За разработку проекта новой ядерной паропроизводящей установки (ЯППУ) для нового ледокола мощностью 159 МВт вновь отвечало ОКБ Горьковского завода № 92 (впоследствии ОКБМ) под руководством И. И. Африкантова. Главной конструктивной особенностью установки, получившей индекс ОК-900, стал блочный узел компоновки основного оборудования реактор–парогенератор–гидрокамера, соединенного толстостенными патрубками по принципу «труба в трубе». Эта оригинальная конструкция, позволившая исключить длинные трубопроводы большого диаметра первого контура, а также применение съемных элементов биологической защиты, решила вопрос ремонтопригодности реакторной установки, составлявший серьезную проблему прежнего реактора ОК-150.

Традиция создания новых реакторных установок в СССР предусматривала обязательную отработку установки на ее наземном прототипе, но внеплановое применение ЯППУ ОК-900 на атомном ледоколе «Ленин» позволяло проверить все принятые схемные и конструкторские решения в реальных условиях, отработать системы и оборудование перед запуском их в серийное производство для ледоколов проекта 1052. Внесенные в конструкцию реакторной установки новации позволили поднять мощность реактора до 171 МВт, после чего реактор получил индекс ОК-190А и стал основой ЯППУ головного ледокола «Арктика» и всех последующих атомных ледоколов серии «Арктика».

В период разработки проекта ледокола конструкторы ОКБ и ЦКБ-15 в тесном сотрудничестве со специалистами Министерства морского флота и Мурманского морского пароходства и учеными Арктического и Антарктического научно-исследовательского института с учетом опыта эксплуатации первого атомного ледокола «Ленин» провели различные научные разработки, результатом которых стало создание нескольких десятков новых видов оборудования и систем. Была произведена замена ряда материалов на сплавы, более устойчивые к коррозии под напряжением.

Конструкторами и проектировщикам нового атомохода были решены многие сложные задачи, а самое главное, им удалось существенно повысить степень надежности всего комплекса оборудования и ответственных элементов ледокола. Например, реакторы атомохода теперь размещались в отдельных газоплотных отсеках, имеющих надежную биологическую защиту. Работу реакторных установок контролировала специальная система радиационного контроля, с помощью которой оператор мог оценить состояние теплоносителя, целостность оболочек твэлов и герметичность оборудования ЯППУ. Управление реакторами и обслуживающими их системами производилось с пультов, расположенных в центральном посту. Информация на пультах в цифровом виде в сочетании с мнемосхемами позволяла оперативно вести управление и правильно оценивать протекание процессов в реакторной установке на всех режимах ее эксплуатации.

Приборы управления ледоколом впервые в отечественном ледоколостроении разместили в пультах судовождения, расположенных в ходовой рубке. Хороший обзор, наличие на крыльях ходовой рубки пультов управления гребной электрической установкой позволяли капитану уверенно выполнять сложные маневры во льдах.

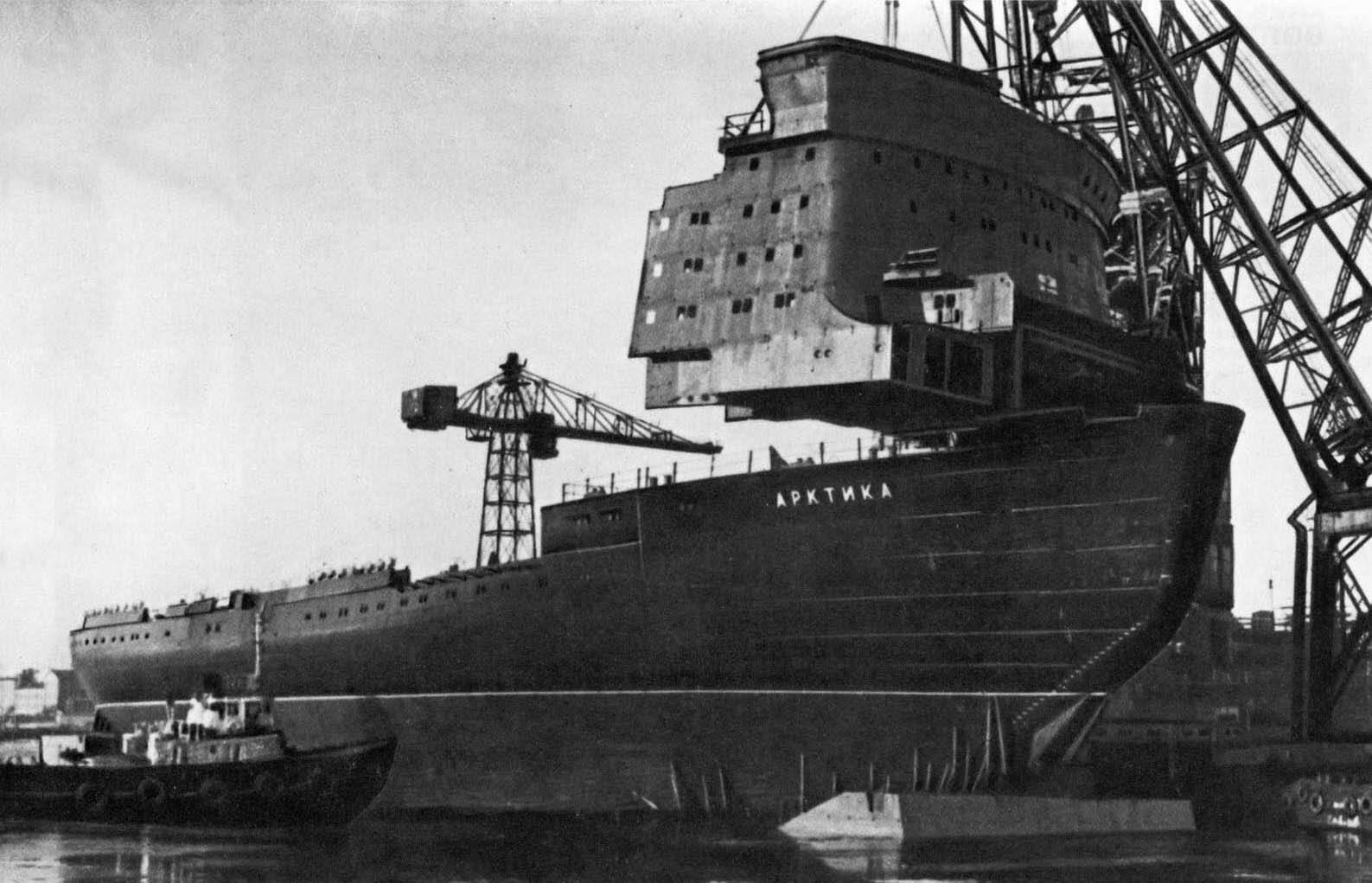

Строительство головного корабля, получившего название «Арктика», началось 3 июля 1971 года на Балтийском заводе им. С. Орджоникидзе в Ленинграде.

По проекту 10520 корабль обладал следующими габаритами: длина наибольшая — 147,9 м, ширина наибольшая — 29,9 м, высота борта — 17,2 м. Полное водоизмещение ледокола составляло 20 905 т. Главная двигательная установка выдавала мощность 75 тыс. л. с., что позволяло кораблю развить на чистой воде максимальную скорость хода 20,8 узла и среднюю скорость 3 узла при взламывании льда толщиной 2-3 метра.

Ледокол «Арктика» имел двойной корпус — толщина стенки внешнего корпуса составляла 48 мм, а внутреннего — 25 мм, пространство между ними использовалось для балластировки водой. Литой стальной нос корабля имел толщину 50 см и дугообразную форму, что облегчало ледокольную проводку, при этом изгиб создавал большую динамическую силу для разрушения льда, чем прямой нос.

Три винта фиксированного шага обеспечивали ледоколу «Арктика» тягу, мощность и маневренность. Винты правого борта и центральной линии вращались по часовой стрелке, в то время как левый винт для компенсации вращался против часовой стрелки. Каждый гребной винт расположен на конце 20-метрового вала и снабжен четырьмя лопастями. В качестве резерва на корабле предусмотрено наличие четырех запасных лопастей вместе с соответствующим водолазным снаряжением и инструментами, чтобы ремонт гребного винта можно было производить в море. Такая операция могла занимать от одного до четырех дней в зависимости от степени повреждения винта.

Как и у ледокола «Ленин», конструкторы и судостроители постарались сделать все возможное для создания экипажу максимальных удобств. Корабль располагал 155 каютами, большинство из которых одноместные, клубом, библиотекой, спортзалом, баней, бассейном. Кают-компания, столовая, салоны и других помещения были отделаны по специальному архитектурному проекту с применением пластика, имитирующего ценные породы дерева, синтетических ковровых покрытий, а также оригинальных произведений декоративно-прикладного искусства, созданных ленинградским отделом Художественного фонда СССР. Особенностью ледоколов проекта 1052 является возможность перемещения между любыми помещениями судна без выхода на открытую палубу

Судовой медпункт не уступал по своей оснащенности хорошей береговой клинике. В него входили операционная, рентгенкабинет, клиническая лаборатория, стоматологический, физиотерапевтический и другие кабинеты с новейшей медицинской аппаратурой.

Спуск ледокола «Арктика» на воду состоялся 26 декабря 1972 года. Потребовалось еще два года, чтобы закончить монтаж оборудования, запустить реакторы и провести ходовые испытаний. Плавать ледоколу предстояло в сложных ледовых условиях — он должен был вести суда в условиях ледового поля толщиной до 3 метров, поэтому швартовые и ходовые испытания велись до конца 1974 года. Помимо команды ледокола в испытаниях участвовало еще 700 различных специалистов, в том числе военных. 17 декабря 1974 года с борта атомного ледокола «Арктика» в Москву и Ленинград были отправлены радиограммы, информирующие об успешном завершении ходовых испытаний. 25 апреля 1975 года состоялись прием корабля в эксплуатацию и торжественная церемония подъема государственного флага.

Первым капитаном атомохода в 1971 году был назначен опытный ледовый капитан Ю. С. Кучиев, до этого водивший дизельные ледоколы, а затем и ледокол «Ленин». Благодаря повышению уровня автоматизации реакторных установок и механизмов корабля экипаж ледокола «Арктика» состоял из 150 человек. Экипаж в полном составе участвовал в постройке ледокола, а затем работал в качестве сдаточной и приемочной команды, так что матросы и офицерский состав досконально знали новую технику.

В 1974–1976 гг. ледокол «Арктика» выполнил ряд рейсов по маршруту Северного морского пути и был готов к сложному походу. Таким стал экспериментальный рейс атомохода в тандеме с ледоколом «Мурманск» к полуострову Ямал в конце февраля 1977 года. В это время года лед по своим физическим свойствам резко отличается от летнего. Ледоколам приходилось работать на полную мощность и порой не с ходу, а ударами пробивать отдельные торосы. Тактический замысел заключался в том, что «Арктика» прокладывала канал, а «Мурманск» обеспечивал расширение канала и проводку транспортного судна.

Полярный эксперимент продолжался 50 суток, по истечении которых на полуостров Ямал было доставлено свыше 36 тыс. т грузов.

Теперь ледоколу предстояло еще более сложное испытание — экспедиция на Северный пояс, что до этого не удавалось сделать ни одному судну.

Рейс планировался как научно-практический и экспериментальный. В нем участвовали более 200 человек — ученые, моряки, военные. Руководство экспедицией взял лично на себя Т. Б. Гуженко, министр морского флота СССР, который хотел продемонстрировать политическому руководству страны возможности атомного ледокольного флота и экспериментально доказать потенциал расширения судоходства по Северному морскому пути. Экспедиция тщательно готовилась к любым возможным трудностям, для чего на борт судна были взяты два вертолета, бульдозер, взрывчатка, материалы для постройки аэродрома и провизия на восемь месяцев, хотя по планам на рейс отводился всего месяц.

Маршрут разрабатывался на основе многолетних записей о состоянии льдов по пути следования «Арктики». 9 августа 1977 года судно вышло из порта в Мурманске и направилось к архипелагу Новая Земля. Оттуда путь лежал в сторону острова Диксон и до 130-го меридиана, где расположен подводный хребет Ломоносова. Течение и разница глубин делали лед в этом месте не таким плотным, позволяя проходить судам.

Преодолевая тяжелые льды 17 августа 1977 года в 04:00 по московскому времени ледокол «Арктика» достиг географической точки Северного полюса. За 176 часов плавания кораблю проплыл 2528 миль.

Участники экспедиции спустились на лед, чтобы торжественно установить на высшей точке Земли знамя Советского Союза, которое было поднято на стальной 10-метровой мачте. Рядом был поднят флаг экспедиции дореволюционного исследователя Г. Седова, который в 1914 году погиб, пытаясь дойти до Северного полюса.

Вокруг флагов участники экспедиции протоптали круг диаметром в 30–40 м и устроили «кругосветное путешествие»: бегали по получившейся дорожке, пересекая все меридианы мира сразу. Впоследствии такой ритуал стал традицией всех экспедиций и путешествий на Северный полюс. На борту корабля провели гашение открыток и конвертов самодельным почтовым штемпелем с надписью «Северный полюс. Атомный ледокол «Арктика» 17 августа 1977 г.».

Напоследок экипаж опустил в океан металлическую плиту с гербом СССР, а также капсулу с гимном и проектом Конституции страны.

Ледокол «Арктика» стоял на Северном полюсе 15 часов. За это время ученые замерили толщину льда и глубину дна океана, водолазы проверили состояние винтов. Затем ледокол отправился обратно, но не по проторенной дорогой, а по новому маршруту в высоких широтах, которым не ходило еще ни одно судно, в обход Земли Франца-Иосифа между 55 и 40 градусами восточной долготы. Экспедиция на Северный полюс завершилась 22 августа.

14 сентября 1977 года атомный ледокол «Арктика» был награжден орденом Октябрьской Революции, все участники рейса и ряд других специалистов были награждены орденами и медалями, а 5 человек стали Героями Социалистического труда.

10 ноября 1982 года умер Л. И. Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС. Постановлением ЦК КПСС было решено увековечить память Л. И. Брежнева, присвоив ледоколу «Арктика» имя «Леонид Брежнев». Под этим название ледокол плавал до 1986 года, после чего к нему вернулось прежнее название.

Осенью 1983 года ледокол «Леонид Брежнев» в тяжелых ледовых условиях в Чукотском море совместно с ледоколами «Ленин», «Сибирь», «Красин», «Адмирал Макаров», «Ермак» и другими обеспечил завоз необходимых грузов в порты и пункты Чукотки, а затем в условиях сильнейших сжатий льда вывел транспортные суда на чистую воду.

Ледокол «Арктика» неоднократно участвовал в научных экспедициях. Так, 4-27 июля 1998 года ледокол осуществлял проводку немецкого научно-исследовательского судна «Поларштерн». Целью экспедиции являлось исследование хребта Альфа, входящего в область Центрально-Арктических поднятий Северного Ледовитого океана. А в 2004 году ледокол «Арктика» проводил научно-экспедиционное судно «Академик Фёдоров», с борта которого была высажена дрейфующая станция «Северный Полюс-33». В октябре 2006 года у архипелага Новая Земля ледокол «Арктика» предотвратил гибель небольшой экспедиции Русского географического общества, искавшей судно В. Баренца.

В мае 2000 году ледокол «Арктика» установил рекорд, совершив плавание длительностью один год без захода в порты, а к 2005 году пройденный кораблем путь составил 1000000 миль с момента принятия судна в эксплуатацию.

В августе 2008 года у ледокола закончился срок действия документов Российского морского регистра судоходства, а с экономической точки зрения продление срока его «жизни» не имело смысла. Руководство пароходства приняло решение о завершении эксплуатации ледокола «Арктика». 3 октября 2008 года атомная энергетическая установка ледокола «Арктика» была остановлена.

В 2011 году экипаж с ледокола снят, ледокол выведен в «холодный» отстой в ожидании утилизации. Судно исключено из Регистровой книги судов с 31 июля 2012 года.

Как ведущее судно второго российского атомного ледокольного класса, ледокол «Арктика» стал классификационным названием для пяти последующих ледоколов: «Сибирь» в 1977 году, «Россия» в 1985 году, «Советский Союз» в 1989 году, «Ямал» в 1992 году и «50 лет Победы» в 2007 году.

Ледокол «Сибирь»

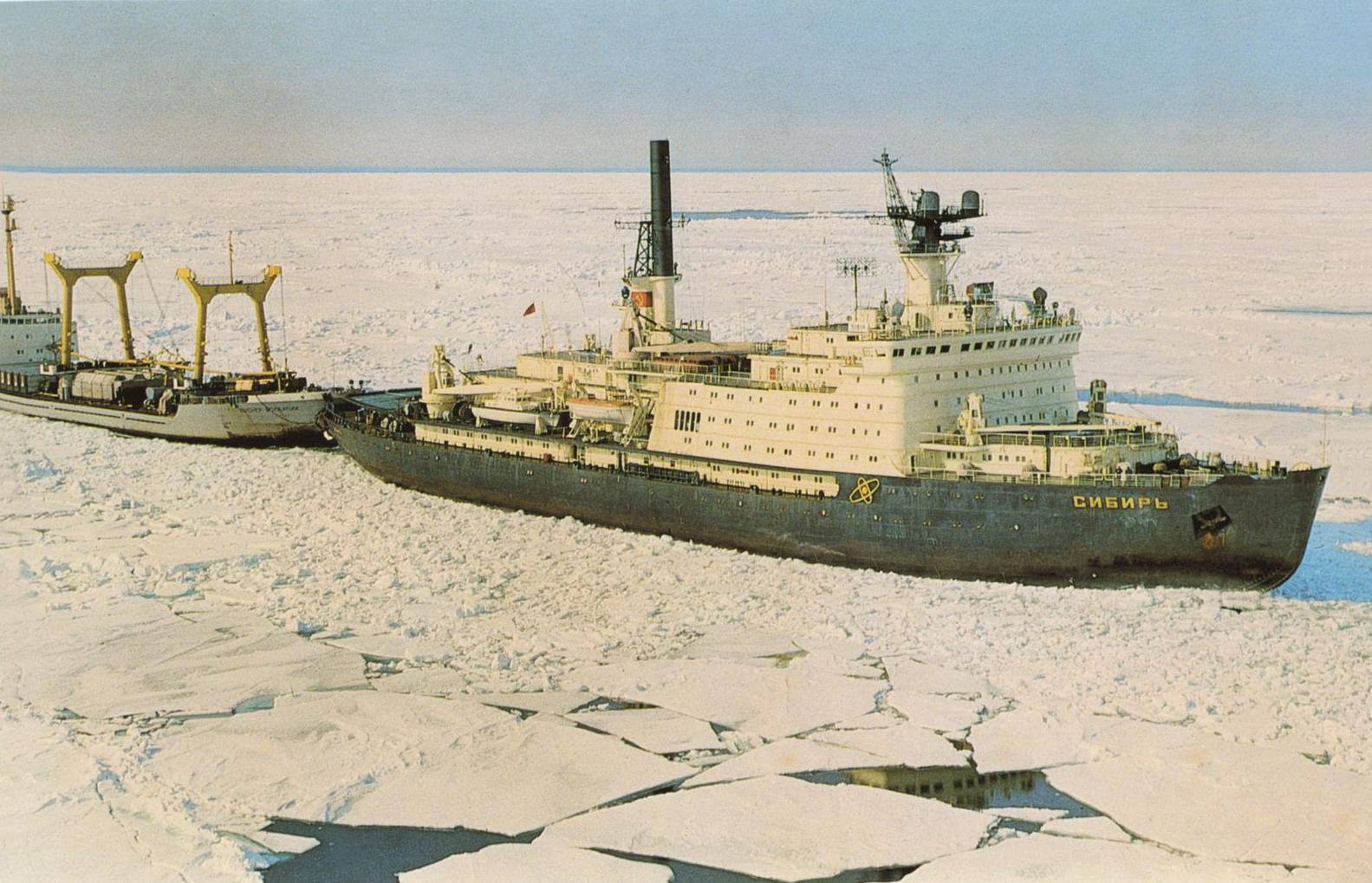

22 октября 1977 года был спущен на воду и вышел на ходовые испытания атомный ледокол «Сибирь» проекта 10520. Как и его предшественник, атомный ледокол «Сибирь» был построен на Балтийском заводе им. С. Орджоникидзе в Ленинграде. 28 декабря 1977 года ледокол «Сибирь» вошел в состав советского морского флота.

Его конструкция была практически полностью идентична головному кораблю — ледоколу «Арктика» за исключением водоизмещения, которое немного выросло и составило 21120 тонн.

Капитаном ледокола «Сибирь» стал В. К. Кочетков, до 1974 года работавший на атомном ледоколе «Ленин» дублером капитана. Часть экипажа также имела опыт работы на ледоколе «Ленин».

Уже следующей весной ледокол «Сибирь» совместно с дизель-электрическим ледоколом «Капитан Сорокин» провели в Дудинку дизель-электроходы «Павел Пономарев» и «Наварин», тем самым осуществив впервые круглогодичную навигацию на линии Мурманск — Дудинка. Благодаря этой экспедиции регион получил 70 тыс. т разнообразных грузов, что вдвое больше, чем было получено за весь 1977 год.

В 1978 году атомному ледоколу «Сибирь» была поручена новая сложная миссия — проведение экспериментального высокоширотного рейса. Перед кораблем ставилась задача изучения возможности плавания транспортного судна под проводкой атомного ледокола в ранние сроки навигации. Кроме того, экипаж корабля должен был приобрести опыт безопасной и наиболее эффективной тактики проводки судов; проверить эффективность навигационного, гидрографического, авиационного, гидрометеорологического оборудования и средств связи при плавании в высоких широтах; испытать новые спутниковые и другие технические средства обеспечения плавания в Арктике.

26 мая 1978 года ледокол «Сибирь» вышел из Мурманска, взяв на борт груз для дрейфующей станции «Северный полюс-24». У кромки льда в Баренцевом море у северо-западного берега Новой Земли состоялось его рандеву с дизель-электроходом «Капитан Мышевский», после чего началось совместное плавание ледокола и ведомого им судна.

Дальнейший маршрут следования проходил по точкам: мыс Желания — мыс Арктический — район севернее Новосибирских островов — пролив Лонга. Наиболее сложными в ледовом отношении были участки рейса в северной части Карского моря, северо-западной части моря Лаптевых, в Восточно-Сибирском море и в проливе Лонга. Зачастую дизель-электроход приходилось брать на короткий буксир, чтобы форсировать льды.

13 июня 1978 года на траверзе мыса Сердце-Камень суда вышли на чистую воду, после чего корабль «Капитан Мышевский» продолжил плавание на Магадан самостоятельно.

Если в 1971 году атомоход «Ленин» и сопровождаемое судно прошли примерно этим же маршрутом за месяц, то атомоход «Сибирь» вел корабль более северной трассой и достиг Берингова пролива за 18 суток. Впервые в истории Северного морского пути транспортное судно было проведено высокими широтами из Мурманска до района Берингова пролива на два месяца раньше обычного срока плавания судов через пролив Вилькицкого и море Лаптевых.

На обратном пути ледокол «Сибирь» успешно преодолел тяжелый Айонский ледовый массив, 20 июня 1978 года прибыв к льдине, на которой располагалась научная дрейфующая станция «Северный полюс-24», доставив для неё снаряжение, научное оборудование и топливо. Затем ледокол «Сибирь» направился к северной оконечности архипелага Северная Земля. 1 июля ледокол миновал мыс Арктический и вышел в Карское море. На этом экспедиция завершила работу, а атомоход вернулся к проводке судов по Северному морскому пути.

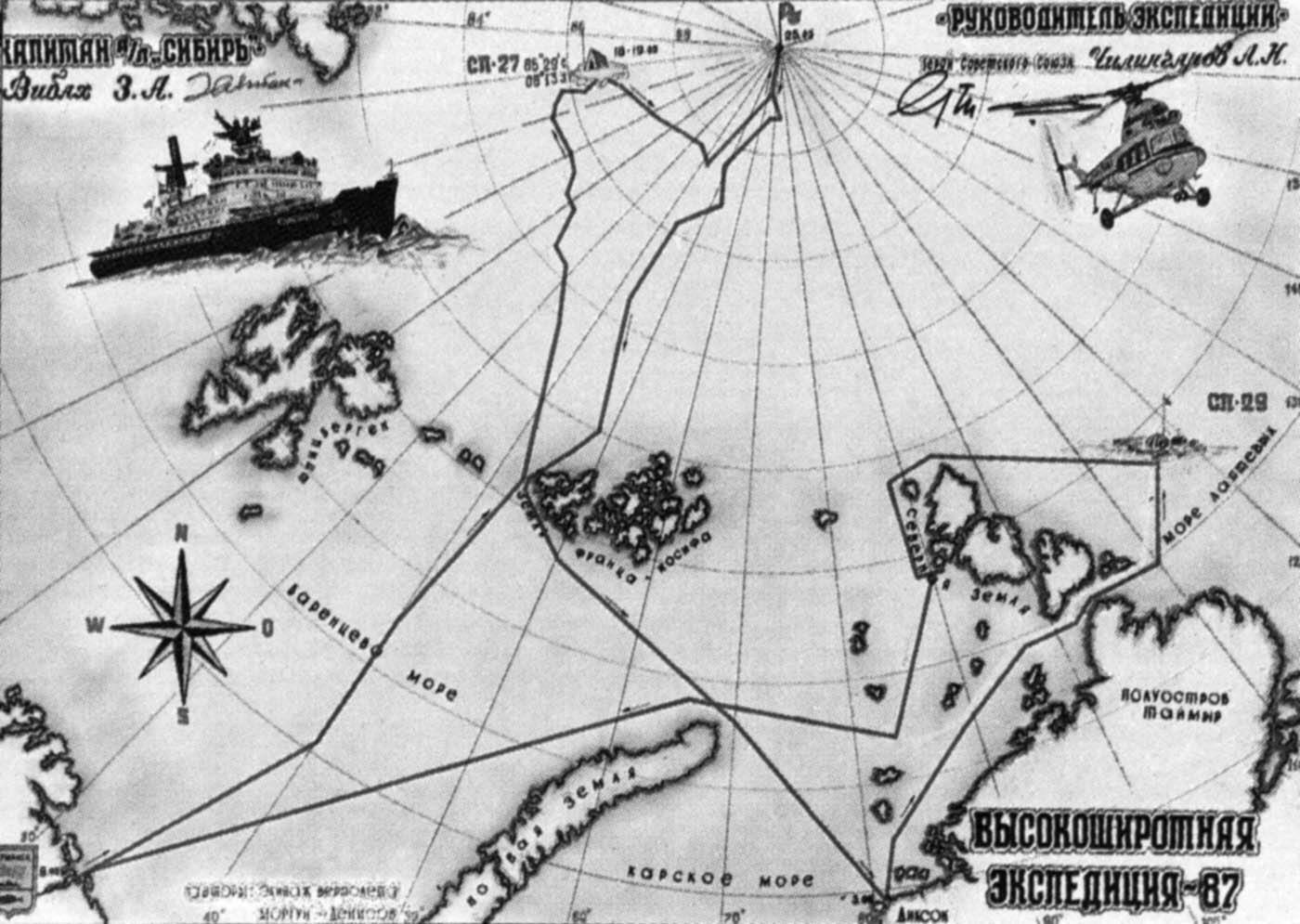

В 1987 году ледоколу «Сибирь» пришлось выступить в роли спасателя — дрейфующая станция СП-27 запросила эвакуацию, так как льдина, на которой она базировалась, стала разрушаться. Жизнь полярников оказалось под угрозой, а эвакуация их самолетом была невозможна. Одновременно кораблю ставилась задача организовать новую дрейфующую станцию СП-29, а также провести комплекс океанологических, геофизических и гидрометеорологических исследований.

8 мая 1987 года ледокол «Сибирь» вышел из Мурманска к Баренцеву морю. Для безопасности плавания на ледоколе была создана оперативно-научная группа, которая принимала с искусственных спутников Земли информацию о состоянии ледовой обстановки, поддерживала связь с ледовой разведкой. На борту корабля находились ученые Арктического и Антарктического института, институтов океанологии и географии АН СССР, специалисты из Министерства геологии СССР и др. 10 суток понадобилось ледоколу «Сибирь», чтобы пробиться по тяжелым льдам к дрейфующей станции: из 1360 миль маршрута 1020 миль проходили во льдах. Последние мили пришлось преодолевать ударами, так как шли льды 4-метровой толщины...

18 мая 1987 года на борт корабля поднялись 14 полярников, проведших до этого на льдине почти год. В этот момент ледокол «Арктика» находился на расстоянии всего лишь 212 миль от Северного полюса. Ледовая разведка, проведенная вертолетами, показала отсутствие особых препятствий на пути к вершине Земли, и капитан корабля принял решение отправиться на север.

25 мая в 15.59 по московскому времени ледокол «Сибирь» вышел в географическую точку Северного полюса, став в истории арктического мореплавания вторым надводным кораблем, достигшим Северного полюса. Вновь на полюсе был поднят флаг СССР, а участники экспедиции совершили кругосветное путешествие вокруг самой северной точки Земли.

Обратно ледокол «Сибирь» взял курс на северную оконечность Новой Земли, встретив здесь караван судов во главе с ледоколом «Красин». Взяв одно из судов на короткий буксир, ледокол «Сибирь» продолжил путь на поселок Диксон, где высадились полярники СП-27, а на борт поднялись полярники СП-29.

4 июня ледокол «Сибирь» взял курс к проливу Вилькицкого, выйдя 6 июня в море Лаптевых, где опять начались тяжелые льды. 9 июня корабль подошел к льдине, выбранной полярной экспедицией. Разгрузка шла круглые сутки. Надо было не только извлечь 360 т груза из трюмов ледокола, но и развезти его тракторами по своим местам, помочь полярникам поставить домики. Затем состоялось торжественное открытие новой полярной станции «Северный полюс-29». 19 июня атомный ледокол «Сибирь» успешно возвратился в порт приписки Мурманск после 40 суток сложнейшего рейса.

В 1992 году ледокол «Сибирь» проекта 10520 вывели из эксплуатации из-за большого количества негерметичных секций парогенераторов ЯППУ и невозможности использования в этой связи реакторной установки.

С 1993 года ледокол законсервирован и переведен в холодный отстой, где с него было удалено ядерное топливо, а днище герметизировано.

В декабре 2014 года Росатом принял решение о выводе ледокола «Сибирь» из эксплуатации.

13 ноября 2016 года ледокол «Сибирь» был отбуксирован на судоремонтный завод «Нерпа» в Мурманской области для работ по демонтажу реакторной установки. Ледокол «Сибирь» стал первым атомным ледоколом, отправленным на утилизацию. Демонтаж реакторов и другого радиационно-опасного оборудования начался в декабре того же года, параллельно велось формирование блок-упаковки и его размещение в пункте длительного наземного хранения реакторных отсеков в Сайда-губе Мурманской области.

Утилизация оборудования ледокола была завершена в конце 2021 года, в апреле 2023 года его корпус был выставлен на продажу. В мае 2023 года ледокол был продан на металлолом.

Ледокол «Россия»

В конце 1979 года правительством СССР было принято решение о продолжении строительства серии атомных ледоколов проекта 1052. Изменившиеся требования к безопасности атомных судов, модифицированные Правила Регистра СССР, вступившие в действие новые международные конвенции, существенно обновившийся парк механизмов, оборудования, аппаратуры, поставляемых промышленностью, накопленный большой опыт эксплуатации ледоколов в условиях зимней навигации, потребовали корректировки конструкторской документации. Базовый проект 10520 серии «Арктика» был модернизирован, в него внесли ряд изменений, направленных на улучшение эксплуатационных качеств ледоколов, и присвоили индекс 10521.

По усовершенствованному проекту длина кормы у новых ледоколов была увеличена на 2 метра, улучшились мореходные и ледокольные качества. В частности, на ледоколе были предусмотрены устройства для уменьшения взаимодействия гребных винтов со льдом, средства для лучшей льдопроходимости, защиты корпуса от облипания и коррозии, а также для улучшения чистоты канала за ледоколом. У корабля появились носовые були, кормовые ледоотводящие наделки. Одно из новшеств — применение специальной краски «Инерта», особо устойчивой к низким температурам и трению об арктический лед. Ледокол по проекту мог штурмовать паковые льды со скоростью до 10 узлов (18,5 км/ч), а на чистой воде развивать скорость до 21 узла (почти 40 км/ч).

Ряд усовершенствований коснулся обводов 150-метрового корпуса, компоновки внутренних помещений, навигационного оборудования, управления реакторами, контроля над радиационной безопасностью. На корабль дополнительно установили большое количество новых, в том числе экспериментальных, устройств и механизмов. Например, прием информации о состоянии льда на большом расстоянии обеспечивала специальная аппаратура, опытный образец которой был успешно опробован на ледоколе «Сибирь». Комплекс новейших технических средств обеспечивал решение навигационных задач при плавании в высоких широтах и все виды оперативной связи с материком и сопровождаемыми судами. Эффективно показало себя в работе и турбопротивообледенительное устройство.

Основные технические решения по паротурбинной установке не изменились, однако в составе установки были заменены практически все вспомогательные механизмы, внесен ряд конструктивных улучшений в схемы. Средства автоматизации на ледоколе обеспечивали управление техническими средствами из центрального поста без несения постоянной вахты в помещениях ЯППУ.

Для ведения ледовой разведки, в том числе в условиях полярной ночи, на корабле был предусмотрен всепогодный вертолет Ка-32.

В феврале 1981 года на Балтийском заводе заложили первый атомный ледокол проекта 10521, получивший название «Россия». Наибольшая длина корабля теперь составляла 150 м, при той же ширине и высоте борта. Опять же выросло водоизмещение корабля — до 22920 т.

2 ноября 1983 года новый корабль был спущен на воду.

В проекте 10521 конструкторы и проектировщики большое внимание уделили дальнейшему улучшению условий жизни экипажа, который располагался в 149 каютах, большинство из которых — 120 — были одноместными. Несколько 6-местных кают предназначались для временного персонала. Основные усилия разработчиков были направлены на снижение шума и вибрации. Часть жилых помещений, располагавшихся в кормовой части второй палубы, в наиболее неблагоприятной с точки зрения шума и вибрации зоне, была перенесена в надстройку. Кроме того, существенно улучшили акустическую изоляцию кают, оставшихся на второй и верхней палубах, усовершенствовали вентиляционную систему и систему кондиционирования воздуха.

Как и в головном ледоколе в распоряжении экипажа были кают-компания, столовая, библиотека, салоны отдыха, кинозал на 100 мест, учебный класс и спортивный комплекс…

Атомный ледокол «Россия» принят в эксплуатацию 21 декабря 1985 года. Капитаном корабля стал А. А. Ламехов, за год до этого ставший Героем Социалистического Труда.

В проект ледокола «Россия» была заложена возможность быстрого переоборудования ледокола в военный вспомогательный крейсер. На период ходовых испытаний на корабле было полностью установлено штатное вооружение — орудия, антенны, системы управления огнем и т.д. После завершения ходовых испытаний в январе 1986 года все вооружение демонтировали, оставив часть в законсервированном состоянии на борту, часть — на береговых складах.

Начало первой арктической навигации нового атомного ледокола было по традиции приурочено к торжественной дате, каковой стало открытие XXVII съезда КПСС, после чего ледокол «Россия» приступил к проводке судов на линии Мурманск — Дудинка. Только за первые 2 года эксплуатации корабль прошел 90 тыс. миль в сложных ледовых условиях, провел самостоятельно и совместно с другими ледоколами около 400 судов с народнохозяйственными грузами для районов Крайнего Севера и с продукцией Норильского горно-металлургического комбината.

В 1990 году впервые в истории арктических путешествий ледокол «Россия» совершил круизный рейс с иностранными туристами на Северный полюс. 8 августа 1990 года корабль остановился на самой северной точке Земли. Во время рейса на борту корабля туристам читали лекции, показывали документальные фильмы про Арктику, а на подходе к полюсу они отметили праздник Нептуна.

За 28 лет плаваний ледокол «Россия» участвовал в большом количестве проводок на трассе Севморпути. В августе 2010 года корабль принимал участие в уникальной сквозной проводке из Европы в Азию по Северному морскому пути крупнотоннажного танкера «Балтика», осуществлявшейся впервые в Арктике. Также ледокол неоднократно принимал участие в научных экспедициях. Например, в 2007 году он обеспечил исследование континентального шельфа России на Северном полюсе с использованием глубоководных аппаратов «Мир» с борта судна «Академик Фёдоров». За два месяца они исследовали 6 тыс. км сейсмических профилей с качеством, отвечающим требованиям Комиссии ООН по установлению внешней границы континентального шельфа России в Арктике.

Участвовал корабль и организации работы дрейфующих полярных станций, осуществляя как доставку экспедиций и грузов, так и их эвакуацию. Так, 15 мая 2010 года ледокол «Россия» вышел в море для спасения дрейфующей арктической станции СП-37. Ранее предполагалось, что станция СП-37 продолжит свою работу и в следующий сезон, но льдина стала разрушаться, и встал вопрос об её эвакуации. Рейс выполнялся в период максимального нарастания толщины льда, толщина которого достигала двух метров, поэтому скорость движения корабля была низкой, менее трех узлов (около 5,5 километра) в час. 6 июня 2010 года экспедиция Северный полюс-37 была поднята на борт корабля.

8 сентября 2012 года ледокол «Россия» в рамках экспедиции «Арктика-2012» отправился в высокие широты для снятия дрейфующей станции «Северный полюс-39» и высадки станции «Северный полюс-40». 14 сентября 2012 года 16 членов экспедиции «СП-39», находившихся на дрейфующей льдине почти год, поднялись на борт ледокола. За время экспедиции ледокол «Россия» преодолел почти 3,5 тыс. км, из них почти 2 тыс. км в тяжелых льдах.

В последние годы службы судно не только исследовало высокие широты, но и обеспечивало навигацию в Финском заливе для проводки танкеров к портам.

В июне 2013 года руководство Росатомфлота приняло решение не проводить очередную замену ядерного топлива в реакторах атомохода, так как это могло представлять опасность. Хотя в целом судно еще способно было выходить в рейсы, однако эксперты, обследовав реакторные установки, не подтвердили возможность их дальнейшей безопасной работы. Ледокол был выведен из эксплуатации, отслужив на два года больше проектного срока, и, после выгрузки отработанного топлива, направлен в отстой.

Ледокол «Советский Союз»

Ледокол «Советский Союз» стал четвертым кораблем серии «Арктика» и вторым кораблем проекта 10521. Его проект практически полностью соответствовал проекту своего предшественника — ледоколу «Россия», и корабль обладал теми же техническими характеристиками.

Атомный ледокол «Советский Союз» также строился на Балтийском заводе. Он был спущен на воду 31 декабря 1986 года, а 30 декабря 1989 года был принят в эксплуатацию в составе Мурманского пароходства.

Как и другие ледоколы класса «Арктика», ледокол «Советский Союз» обеспечивал круглогодичные навигации в западном и восточном районах Арктики, принимал участие в спасательных операциях. Время для экономики страны было тяжелое, грузооборот на Северном морском пути постоянно сокращался, а ледоколы лишались работы. Чтобы поддержать бюджет пароходства, было принято решение превратить корабль в своеобразный круизный лайнер и отправить в экзотическое плавание на Северный полюс, тем более что ледокол «Россия» уже стал первопроходцем арктического туризма. Такого эксклюзивного путешествия не могла предложить ни одна страна в мире, поэтому туры, несмотря на высокую стоимость, пользовались высоким спросом. В 1991 и 1992 гг. «Советский Союз» совершил несколько рейсов к Северному полюсу с туристами на борту, повторив затем плавание в 1997 и 1998 гг.

В один из круизов ледокол «Советский Союз» привез и выгрузил на лед Северного полюса автомобиль «Москвич-2141». Таким необычным шагом руководство АЗЛК хотело продвинуть свою продукцию на Запад, ведь большинство арктических «туристов» были гражданами США и Европы. На импровизированном аукционе автомобиль продали за 12 тыс. долларов владельцу сети автозаправок из США, а позднее благополучно доставили счастливому покупателю на родину. Таким образом, был установлен исторический максимум цены на «Москвич-2141».

Во время трансполярного круиза в период с 27 июля по 16 августа 1991 года с его борта было установлено на дрейфующий лед 5 автоматических метеорологических ледовых станций и один американский метеорологический буй. Методы установки — переноска станций с борта ледокола на выбранную льдину или доставка станций к дрейфующей льдине вертолётом ледокола.

Во время трансполярного круиза ледокола «Советский Союз» в 1992 году под командованием капитана А. Г. Горшковского на стоянке в точке Северного Полюса 23 августа 1992 года на флагштоке судна были подняты Андреевский флаг и флаг города Санкт-Петербурга в честь русских мореплавателей и корабелов Балтийского завода. Подъём флагов осуществил пассажирский помощник капитана Н. Н. Румянцев.

Тяжелая ситуация в энергетике страны, обусловленная высокой долей неплатежей производителям электроэнергии, подтолкнула руководство пароходства к идее использования энергетической установки ледокола для энергоснабжения внешних потребителей. В марте 2002 года во время стоянки ледокола «Советский Союз» у причала в Мурманске впервые в практике его энергетическую установку использовали для электроснабжения береговых объектов, при этом мощность ядерной энергоустановки достигала 50 МВт. С технической точки зрения эксперимент прошел успешно, но экономика процесса не выдерживала никакой критики. Проект был признан нерентабельным.

В 2004 году ледокол «Советский Союз» стал одним из трех ледоколов, участвовавших в исследованиях влияния глобального потепления в Арктике.

С 2010 года ледокол «Советский Союз» не эксплуатировался. Он был выведен из состава флота из-за снижения объемов работ в Арктике. Корабль оказался без работы и, невостребованный, простоял несколько лет у пирса в ожидании утилизации. Судно в этот период даже использовалось как источник запасных частей для других ледоколов такого же проекта: «Россия», «Ямал» и «Арктика».

Однако в 2013 году из эксплуатации был выведен ледокол «Россия». Восполнить этот пробел было решено возвращением в строй ледокола «Советский Союз». В 2014 году руководство Росатома приняло решение к 2018 году восстановить корабль и задействовать его в новых шельфовых «газовых» проектах, причем после продления ресурса реакторной установки ледокол «Советский Союз» мог бы прослужить еще 20 лет. Однако введение санкций в отношении России поставило крест на газовых проектах на шельфе Карского моря, и ледокол вновь оказался без работы.

Чтобы окончательно не потерять корабль, в начале 2016 года Росатом предложил Минобороны модернизировать ледокол «Советский Союз», установив на него специальное оборудование военного характера. После этого корабль можно будет использовать в арктических водах в качестве подвижного командного пункта для недавно созданного Объединённого стратегического командования «Север». В пользу такого предложения говорил также тот факт, что ледокол проекта 10521 изначально спроектирован таким образом, чтобы за короткое время его можно было дооборудовать в боевой вспомогательный крейсер. Причем часть военного оборудования находилось в законсервированном состоянии на борту, а часть — на береговых складах. Однако Минобороны сочло, что для предлагаемой цели корабль избыточен по мощности и в его использовании нет экономической целесообразности.

В августе 2017 года ФГУП «Атомфлот» приняло окончательное решение об утилизации ледокола «Советский Союз».

Ледокол «Ямал»

Ледокол «Ямал» стал пятым кораблем серии «Арктика» проекта 10521.

Изначально корабль был заложен под именем «Октябрьская революция» 31 октября 1986 года на Балтийском заводе в Ленинграде. Спуск на воду состоялся 4 октября 1989 года. 28 октября 1992 года на судне состоялась торжественная церемония подъема Государственного флага — уже флага России, а не СССР. Перед этим он получил свое современное имя «Ямал» — в честь полуострова Ямал на Северо-западе Сибири, означающее «Конец Земли» на ненецком языке. После серии испытаний, в ходе которых подтвердились все заложенные в него характеристики, судно вошло в состав Мурманского морского пароходства.

Для соблюдения экологических требований на ледоколе «Ямал» были установлены установки по сжиганию судовых отходов, очистке и обеззараживанию сточных вод. На корабле имелся вертолет Ми-8Т и несколько лодок Zodiac.

Ледокол «Ямал» выполнял свою предназначенную роль по поддержанию открытых судоходных путей, а также перевозил пассажиров на арктических экскурсиях. Ледокол «Ямал» стал седьмым кораблем, достигшим Северного полюса. Всего он совершил туда 46 рейсов.

В июле 1994 года корабль совершил экскурсию к Северному полюсу вместе с NSF (Национальный научный фонд США), чтобы отпраздновать официальное первое плавание. Находясь точно на Северном полюсе, что подтверждалось координатами спутников GPS и Inmarsat, экипаж и пассажиры устроили на льду барбекю. Температура окружающей среды при этом составила -23°C. 21 июля 1994 года капитан судна А. А. Смирнов организовал вечеринку по плаванию, на которой У. Раунтри (США) был зарегистрирован как первый человек, когда-либо плававший на Северном полюсе.

В 1994 году ледокол «Ямал» обзавелся «акульей улыбкой» на носу корабля. Рисунок нанесли на судно для детского круиза к Северному полюсу. В рамках одной из гуманитарных программ ледокол «Ямал» тогда доставил на вершину планеты 55 музыкально одаренных подростков из разных стран мира, где они провели концерт. С установленных на борту, на льду и на вертолете видеокамер 23 августа 1994 года велась первая в истории прямая трансляция российского телевидения с Северного полюса. Для того времени это было невероятное событие.

История рисунка необычна. За несколько дней до выхода в «детский» круиз экипаж решил добавить кораблю некую «изюминку», и после долгих раздумываний склонились к рисунку акульей пасти. Об этой идее доложили капитану, который, не вникая, дал добро на рисунок, после чего он был нанесен на борта. На следующий день руководство компании, увидев сделанное, в категорической форме потребовало закрасить его, но до круиза оставались считанные часы, выполнить это решение было невозможно совсем, поэтому было приняло решение выйти с «зубами», но по возвращению в порт их закрасить. Но пассажиры, в особенности дети, оценили «улыбку» ледокола, а кадры ледокола «Ямал» с рисунком разошлись по всему миру. После этого по просьбам турфирм руководство компании приняло решение оставить всё как есть.

В 2000 году ледокол «Ямал» участвовал в экспедиции на Северный полюс для встречи третьего тысячелетия.

Побывавшие на корабле «арктические» туристы отмечали, что основными непривычными для них звуками были треск ломающегося льда, скрип самого судна и завывание ветра. Когда ледокол «Ямал» шел по открытой воде, то качка ощущалась только при скорости, близкой к максимальной. Если корабль преодолевал небольшой и ровный ледовый покров, то его ход был вполне плавный, сравнимый с ездой на автомобиле. Чем больше толщина, тем сильнее были гул и вибрация на борту, свидетельствующие о тяжести работы ледокола.

Поскольку изначально ледокол «Ямал» не предназначался для перевозки пассажиров, с целью комфортного их размещения экипаж на время круизов расселяли на двух нижних, жилых палубах по несколько человек в каюту (практически все каюты на ледоколе одноместные, за исключением примерно 10), в своих каютах оставались только капитан и главный механик.

В распоряжении туристов было 50 пассажирских кают и люксов, все с туалетами, наружными окнами, телевизором и письменным столом. Пассажиры могли пользоваться большой столовой, способной вместить всех 100 пассажиров за один присест, библиотекой, кинотеатром, волейбольной площадкой, тренажерным залом, крытым бассейном с подогревом, сауной...

После 2008 года «Ямал» уже не совершал круизы на Северный полюс, совершив в общей сложности 47 экспедиций на вершину Земли.

Основным занятием ледокола «Ямал» стало сопровождение судов по замерзшим северным морям, доставки грузов и полярников на дрейфующие станции, участие в спасательных работах. Весьма насыщенным стал для корабля период августа-сентября 2009 года. В конце августа ледокол «Ямал» прибыл к дрейфующей станции «Северный полюс 36». Экспедицию СП-36 было решено снять с льдины раньше запланированного срока, так как льдина с полярниками оказалась непосредственно у территориальных вод Гренландии, в связи с чем повысилась вероятность ее разлома. 27 августа ледокол приблизился к льдине и начал погрузку СП-36. Всего с дрейфующей льдины были сняты 18 полярников, две собаки и более 150 тонн оборудования и материалов станции, а также контейнеры с техническим мусором и бытовыми отходами. После завершения всех работ ледокол «Ямал» направился через поля сплоченных льдов арктического бассейна Северного Ледовитого океана в акваторию Восточной Арктики для высадки на заранее выбранную льдину новой СП-37, члены которой в количестве 15 человек находились на борту корабля. 7 сентября 2009 года экспедиция СП-37 была высажена на льдину. В выгрузке оборудования и продовольствия для СП-37 принимали участие 7 курсантов 4-го курса Государственной Академии им. адмирала С. О. Макарова. Выполнив свою миссию, ледокол отправился в порт Мурманска, когда поступили два сигнала бедствия: один — с ледокола «Россия» с просьбой забрать заболевшего члена команды, а другой — от десятой археологической экспедиции, занимавшейся в бухте Ледяная Гавань архипелага Новая Земля изучением стоянки голландской экспедиции В. Баренца 1596 года (у них сильнейшим ветром унесло палатки и оборудование). Вначале ледокол «Ямал» забрал больного с ледокола «Россия», а затем встретил лодку археологической экспедиции с 4 археологами на борту. За остальными археологами был направлен вертолет, доставивший их на борт ледокола. После этого корабль окончательно взял курс на Мурманск.

В августе 2011 года ледоколы «Ямал» и «50 лет Победы» провели по Северному морскому пути самый большой танкер в его истории — судно «Владимир Тихонов» с газоконденсатом дедвейтом более 162 000 тонн, что значительно превышало по размеру сами ледоколы.

Случались с ледоколом «Ямал» и неприятные инциденты. Так, 23 декабря 1996 года на судне возник пожар, в результате которого погиб 1 член экипажа. Атомные реакторы при этом не пострадали, огонь был потушен в течение 30 минут. А 16 марта 2009 года в Енисейском заливе Карского моря во время ледовой проводки произошло столкновение ледокола «Ямала» с танкером «Индига», который получил повреждение палубы и был доведен ледоколом «Ямал» в Северодвинск для ремонта.

Ледокол «Ямал» оборудован вертолетной площадкой и ангаром, как и другие ледоколы проекта 1052. Раньше вертолеты являлись абсолютно необходимыми для проведения ледовой разведки, так как на основе полученных с вертолета данных гидролог давал рекомендации, как и куда двигаться дальше. Со временем вертолет стал использоваться на ледоколе в зависимости от решаемых задач, что было обусловлено экономикой рейса. Кроме того, авиационную разведку все больше теснили космические технологии, так как с их развитием практически всю информацию о состоянии ледяного покрова в Арктике экипажи судов могли получать со спутников.

Для получения данных о ледовой обстановке в режиме реального времени Россия начала также использовать в арктических широтах беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Так, 1 февраля 2024 года завершились испытаний комплекса ледовой разведки на базе БПЛА. На последнем, третьем этапе аппарат запускали с ледокола «Ямал» вдоль подходного канала к Обской губе Карского моря. Несмотря на сложные метеоусловия, испытания прошли успешно. БПЛА передавал на ледокол в режиме реального времени радиолокационные снимки и видеозаписи в оптическом и инфракрасном диапазоне. Кроме того, впервые была отработана автоматизированная посадка беспилотника на палубу ледокола без участия оператора.

В последние годы интенсивность работы атомных ледоколов возросла, в среднем ледокол «Ямал» используется 9 месяцев в году.

Ледокол «50 лет Победы»

Ледокол «50 лет Победы» стал шестым и последним кораблем серии «Арктика» проекта 10521.

Корабль был заложен в СССР 4 октября 1989 года в Ленинграде на Балтийском заводе под именем «Урал», а спущен на воду в Российской Федерации 29 декабря 1993 года в Санкт-Петербурге под именем «50 лет Победы». Политические перемены в стране определили и сложное «рождение» корабля. Дальнейшее строительство было приостановлено из-за отсутствия средств, более того, за долгие годы бесполезного простоя у причала Балтийского завода судно несколько раз буквально чудом избежало утилизации. Строительство атомного ледокола было продолжено в 2003 году, после того, как Балтийский завод вошел в структуру судостроительных активов Объединенной промышленной корпорации, а на достройку атомохода были выделены государственные средства.

В 2005 году капитаном ледокола назначили В. С. Давыдянца.

1 февраля 2007 года завершились швартовые испытания атомного ледокола «50 лет Победы». Из акватории Невы ледокол вышел с помощью буксиров, погрузил в морском порту Санкт-Петербурга запасы топлива, пресной и питательной воды, и отправится своим ходом в Финский залив Балтийского моря на ходовые испытания. В течение двух недель специалисты предприятия испытывали судно на скорость и маневренность, тестировали работу энергетических установок и других устройств и механизмов ледокола. 17 февраля государственные ходовые испытания ледокола «50 лет Победы» успешно закончились. Корабль показал высокую маневренность, надежность и максимальную скорость 21,4 узла.

23 марта 2007 года на атомном ледоколе «50 лет Победы» был подписан акт приема-передачи судна Мурманскому морскому пароходству и поднят государственный флаг Российской федерации. 2 апреля 2007 года атомоход покинул Балтийский завод и 11 апреля 2007 года пришёл в постоянный порт приписки Мурманск. На долгие годы ледокол «50 лет Победы» стал флагманом российского атомного ледокольного флота и крупнейшим ледоколом в мире.

Конструкция корабля претерпела некоторые изменения по сравнению со своими предшественниками. Так его длина выросла до 159,6 м, соответственно возросло и водоизмещение судна до 25 840 т.

Во многом данное судно можно назвать экспериментальным, ведь при его проектировании применили ряд инновационных решений. Так, ледокол «50 лет Победы» единственный в мире имел ледовый пояс, усиливающий нижнюю часть корпуса и выполненный из биметаллических листов: судовой стали в качестве основы и плакирующего слоя из нержавеющей стали. Плакирующий слой защищает основной от неизбежной коррозии в морской воде и сопутствующего ей возникновения шероховатости, позволяя сохранять гладкость поверхности, что заметно снижает трение корпуса об лёд и повышает льдопроходимость судна, а также увеличивает скорость и снижает энергозатраты. Форма носовой части представляет собой ложку, что позволяет наиболее эффективно использовать ледокол. Кроме того на корабле была установлена цифровая система автоматического управления нового поколения, модернизирован комплекс средств биологической защиты атомной энергетической установки, прошедший переосвидетельствование в соответствии с последними требованиями Гостехнадзора. На корабле имеется также экологический отсек, оснащенный оборудованием для сбора и утилизации всех продуктов жизнедеятельности судна. Всё это открыло ледоколу возможность эффективно выполнять изначально поставленные для него задачи, главная из которых — качественное обслуживание Северного морского пути.

С 2008 года ледокол «50 лет Победы» стал совершать рейсы к Северному полюсу с туристами на борту, большинство которых составляли иностранцы, прибывшие из Китая, Америки и Европы. Максимальное число туристов на борту — 130 человек. Так как конструкторы не предусмотрели для туристов специальных кают, на время круиза экипаж отдает свои просторные каюты гостям, а сам перемещается на палубы ниже.

Летом-осенью 2011 года ледокол «50 лет Победы» проделал не только большую работу по проводкам судов на трассах Севморпути, но и провел научные исследования, которые осуществлялись совместно со штабом морских операций СМП в целях обеспечения безопасности Северного морского пути. На корабль возлагалась задача произвести промер глубин в мелководных районах Карского и Восточно-Сибирского морей для нахождения крупных стамух. Cтамухи — это торосистые, «усевшиеся» на мели ледовые образования, которые обычно образуются в мелководных районах замерзающих морей. С ледокола спускали катер, производили эхолотом замеры, затем наносили на карты уточненные сведения.

Кроме того, атомоход «50 лет Победы» в начале 4-месячного рейса осуществил четыре туристических поездки на Северный Полюс. А в конце августа 2011 года он вместе с ледоколом «Ямал» провел по СМП крупнейший за всю историю ледокольных проводок танкер «Владимир Тихонов» компании «Совкомфлот». Судно с газоконденсатом дедвейтом более 162 тыс. тонн длиной 280 метров, шириной 50 метров и осадкой более 13 метров прошло Северным морским путем в сопровождении атомоходов в рекордно короткий срок — 7,5 суток.

В октябре 2013 года ледоколу «50 лет Победы» выпала честь участвовать в эстафете олимпийского огня. В ночь с 19 на 20 октября капитан ледокола В. С. Давыдянц зажёг олимпийский факел от специальной лампады, которую везли по Баренцеву морю к Северному полюсу, в тот самый момент, когда завершил свой бег факелоносец в Ярославле. В доставке факела к Северному полюсу участвовали 11 факелоносцев, непосредственно Чашу огня «Сочи 2014» зажёг А. Н. Чилингаров.

20 октября 2016 года атомный ледокол «50 лет Победы» завершил в Восточно-Сибирском море спасательную операцию по выводу из зоны многолетнего льда научно-исследовательского судна «Виктор Буйницкий». В районе острова Де Лонга в Восточно-Сибирском море экипаж НИС «Виктор Буйницкий» выполнял комплекс научных исследований, включая инструментальную оценку рельефа дна района, предполагаемого места затопления судна «Жаннета» экспедиции Де Лонга. В ходе работ судно попало в зону многолетнего льда, после чего самостоятельное движение судна стало невозможным. Благодаря профессионализму экипажа ледокола «50 лет Победы» научно-исследовательское судно «Виктор Буйницкий» удалось оперативно вывести в зону чистой воды.

За ледоколом «50 лет Победы» числится немало рекордов. Так, впервые в истории арктической навигации он совершил сверхпоздний транзитный рейс: 21 декабря 2016 года в районе Берингова пролива взял под проводку модулевоз AUDAX, сухогруз «Арктика-1» и танкер «Штурман Овцын». Рейс продлился две недели и завершился 3 января 2017 года.

А 25 августа 2017 года ледокол «50 лет Победы» совершил из Мурманска рекордный рейс до Северного полюса, в ходе которого вершина Земли была достигнута за 3 суток, а точнее, за 91 час и 12 минут, вместо обычных 5 суток. Ледокол стал первым судном, которое достигло Северного полюса в полярную ночью. Рейс был посвящен 40-летию покорения полюса атомным ледоколом «Арктика», а места туристов на борту ледокола занимали участники той первой экспедиции, а также ученые и конструкторы ледоколов. По традиции с достижением географической точки Северного полюса судно даёт долгий гудок — достигнута «вершина мира».

19 февраля 2021 года в порту Сабетта, расположенном в Обской губе Карского моря, атомный ледокол «50 лет Победы» завершил проводку танкера-газовоза «Кристоф де Маржери». Впервые в истории арктической навигации в данный период атомоход провел судно от мыса Дежнева через всю акваторию Северного морского пути, преодолев дистанцию протяженностью 2449 морских миль.

4 июня 2023 года атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся в порт приписки Мурманск. С ноября 2022 года экипаж атомохода обеспечил безопасную проводку 125 судов на морском канале Обской губы и в Карском море, пройдя 28500 миль. После планового докового ремонта в плавдоке ФГУП «Атомфлот» экипаж корабля начал подготовку к новым рейсам.

Справка

В 2008 году вместо Мурманского морского пароходства ледокольным флотом стало заниматься ФГУП «Атомфлот», которое вошло в состав Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на основании Указа Президента Российской Федерации «О мерах по созданию Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (№ 369 от 20 марта 2008 года). С 28 августа 2008 года ФГУП «Атомфлот» переданы суда с ядерной энергетической установкой и суда атомного технологического обслуживания.