Первенец

5 декабря 1957 года на воду был спущен ледокол «Ленин» — первый в мире с атомными реакторами.

Традиция строительства ледоколов, способных проходить по морю, покрытому толстым слоем льда, существовала в России достаточно давно. Еще в начале 1899 был спущен на воду ледокол «Ермак», первое в мире судно подобного класса, способное форсировать тяжелые арктические льды. Корабль был построен в Англии по проектному заданию российского Адмиралтейства и вскоре стал гордостью русского флота. За ним последовали другие корабли самых разных классов, построенные как в России/СССР, так и за рубежом, но все они обладали одним существенным недостатком – запаса топлива у парового или дизельного ледокола хватало максимум на месяц хода, что для северной навигации было катастрофически мало. Между тем в 1940-50-е годы на Таймыре продолжалось становление крупнейшего в стране горно-металлургического комплекса, продукция которого была востребована круглый год.

20 ноября 1953 года Совет Министров СССР принял Постановление № 2840-1203 о разработке мощного арктического ледокола с ядерной энергетической установкой. Ледокол предназначался для проводки в ледовых условиях Арктики по высокоширотным трассам и по Северному морскому пути транспортных судов, а также для экспедиционного плавания в Арктике. Постановлению предшествовало обращение в правительство академиков А. П. Александрова и И. В. Курчатова совместно с руководителями ряда отраслей промышленности и Морского флота, в котором указывалось, что появление мощного атомного ледокола в Арктике позволит решить сразу две задачи: эффективно использовать Северный морской путь, как важнейшую транспортную магистраль страны, и продемонстрировать мирные намерения СССР в области использования атомной энергии.

Постановление Правительства от 18 августа 1954 года конкретизировало задачу строительства ледокола по срокам, этапам и основным исполнителям работ.

Главным конструктором судна назначили специально созданное базе СКБ-194 Центральное конструкторское бюро ЦКБ-15 (впоследствии ЦКБ «Айсберг») для проектирования атомных ледоколов и ледокольно-транспортных судов во главе с В. И. Негановым, уже имевшим успешный опыт строительства дизельных ледоколов. В. И. Неганов становится главным конструктором атомного ледокола. Основной задачей ЦКБ-15 стала разработка эскизного, а затем технического проекта атомного ледокола, которому тогда же было присвоено наименование «Ленин». Проекту корабля был присвоен индекс 92М.

Разработка проекта не имеющей аналогов ядерной паропроизводящей установки (ЯППУ) поручалась ОКБ Горьковского завода № 92 (впоследствии ОКБМ). Главным конструктором ЯППУ был утвержден И. И. Африкантов, который одновременно отвечал и за проектирование ЯППУ для первой советской атомной подводной лодки (АПЛ). Реактору для надводного атомохода в ОКБ был присвоен индекс ОК-150.

Научное руководство проектом атомной ледокольной установки возлагалось на А. П. Александрова, в то время заместителя по научной части И. В. Курчатова — директора Лаборатории № 2 АН СССР. А. П. Александров одновременно был научным руководителем строительства АПЛ.

Архитектурно-компоновочные решения и дизайн помещений атомного ледокола выполняло Архитектурно-художественное бюро Министерства транспортного машиностроения СССР, начальником и главным архитектором которого был Ю. Б. Соловьёв.

Строительство атомного ледокола поручили ленинградскому судостроительному предприятию «Адмиралтейский завод» в Ленинграде. Новый корабль должен был отвечать следующим требованиям: максимальная скорость на чистой воде — 19,5 узлов при мощности главных гребных двигателей в 44000 л.с., а автономность плавания — 1 год. Судно обладало следующими габаритами: наибольшая длина — 134 м, ширина — 27,6 м, осадка — 9,2 м, при этом водоизмещение составляло 16 тыс. т. Ледокол мог преодолевать лёд толщиной до 1,7 м на скорости около 4 км/час.

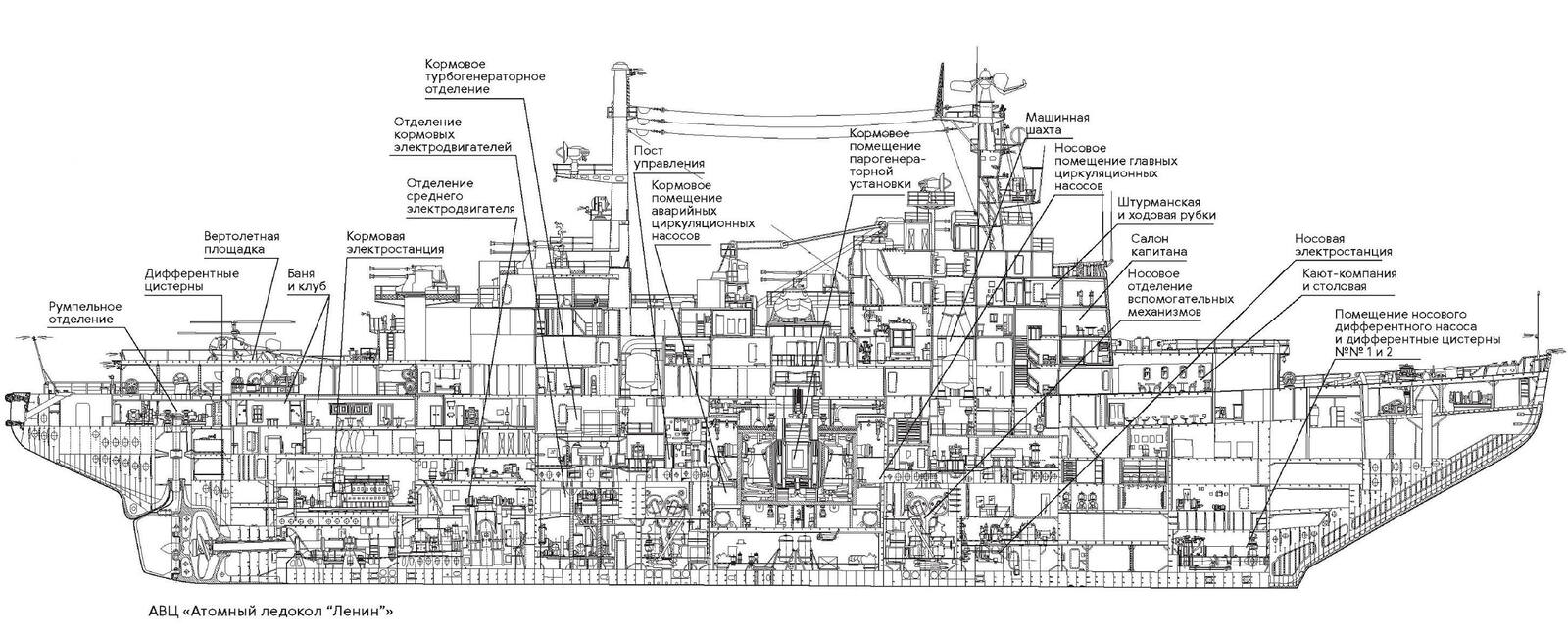

В целом атомный ледокол «Ленин» представлял собой гладкопалубное судно с удлинённой средней надстройкой и двумя мачтами. Ядерная паропроизводящая установка водо-водяного типа располагалась в центральной части судна. Пар, вырабатываемый ЯППУ, поступал в турбины 4 главных турбогенераторов, питающих постоянным током 3 гребных электродвигателя, которые приводили в действие 3 гребных винта — 2 бортовых и 1 средний. Использование электродвижения позволяло улучшить маневренность ледокола, что важно для форсирования тяжелых льдов, движения в составе караванов и обколки проводимых судов во льдах. Для обеспечения надежного движения судна предусматривалось многократное резервирование систем и оборудования энергосиловой установки, в том числе три атомных реактора ОК-150 мощностью по 90 МВт каждый. Достаточно сложная по составу ЯППУ была принята для того, чтобы при выходе из строя какого-либо основного оборудования ледокол не потерял хода.

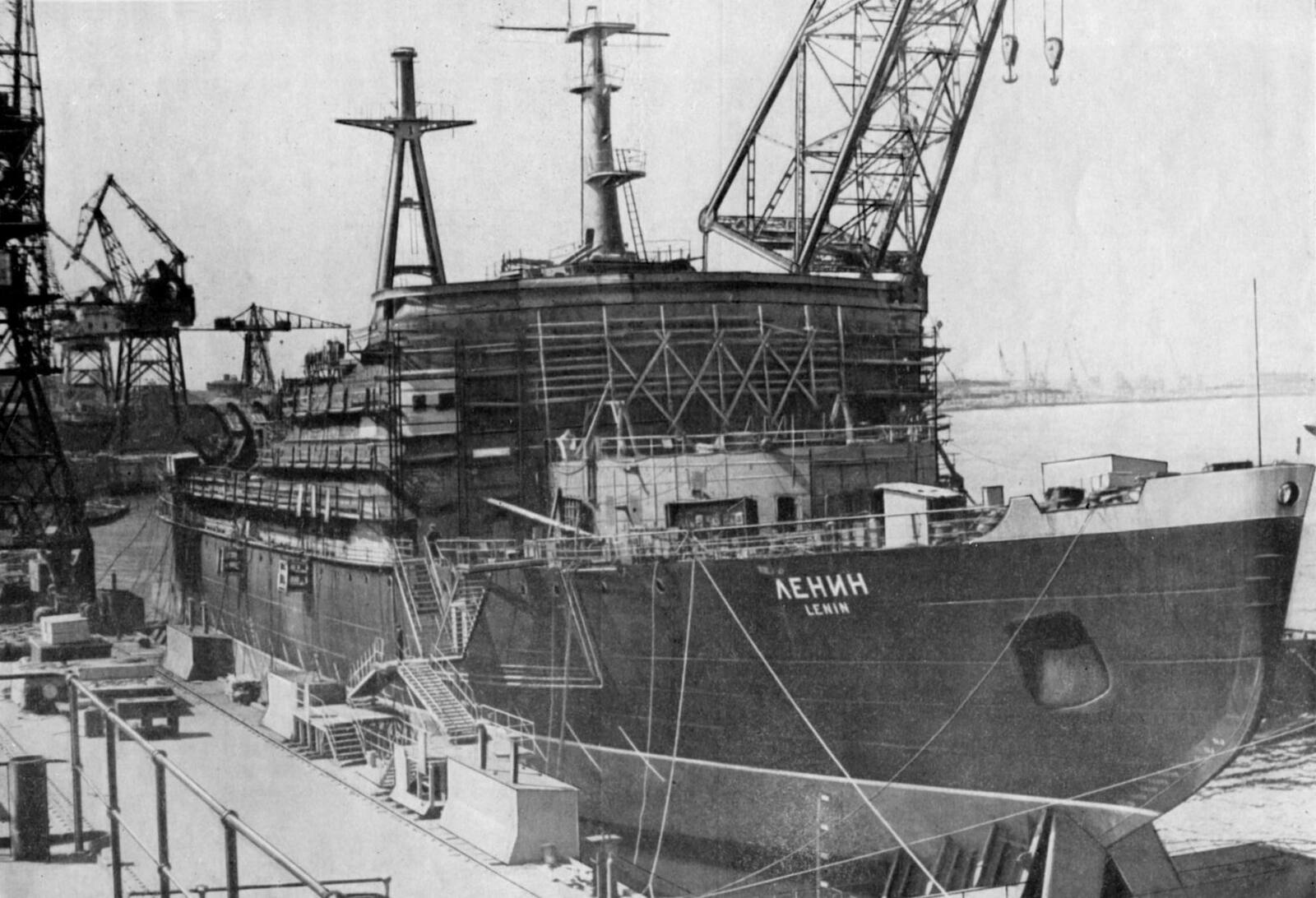

Корабль был заложен 17 июля 1956 года на Южном стапеле Адмиралтейского завода. Хотя все, что в то время в СССР относилось к использованию атомной энергии, было строго засекречено, постройку ледокола «Ленин» из-за его значительных габаритов пришлось вести на открытой площадке.

В создании ледокола приняли участие более 500 предприятий СССР. Например, в поставке оборудования для АППУ были задействованы такие крупные предприятия и конструкторские бюро как ОКБ-12 (системы управления и защиты реактора), СКБК Балтийского завода (парогенераторы), ВИАМ (твэлы активной зоны реактора), СКБ ЛКЗ (главные турбины), завод «Электросила» (главные турбогенераторы и электродвигатели), Калужский турбинный завод (вспомогательные турбогенераторы) и другие. Специально для атомохода-ледокола в Ленинградском ЦНИИ металлургии и брони были созданы две марки особо прочной корпусной стали — АК-27 и АК-28.

В проекте ледокола предусматривались десятки совершенно новых типов механизмов и образцов оборудования, что не могло не вызвать проблем с их монтажом и наладкой. Из-за возникших сложностей с компоновкой машинного отделения было принято решение о создании полномасштабного макета машинного отделения из дерева, на котором отрабатывались компоновочные решения конструкторов.

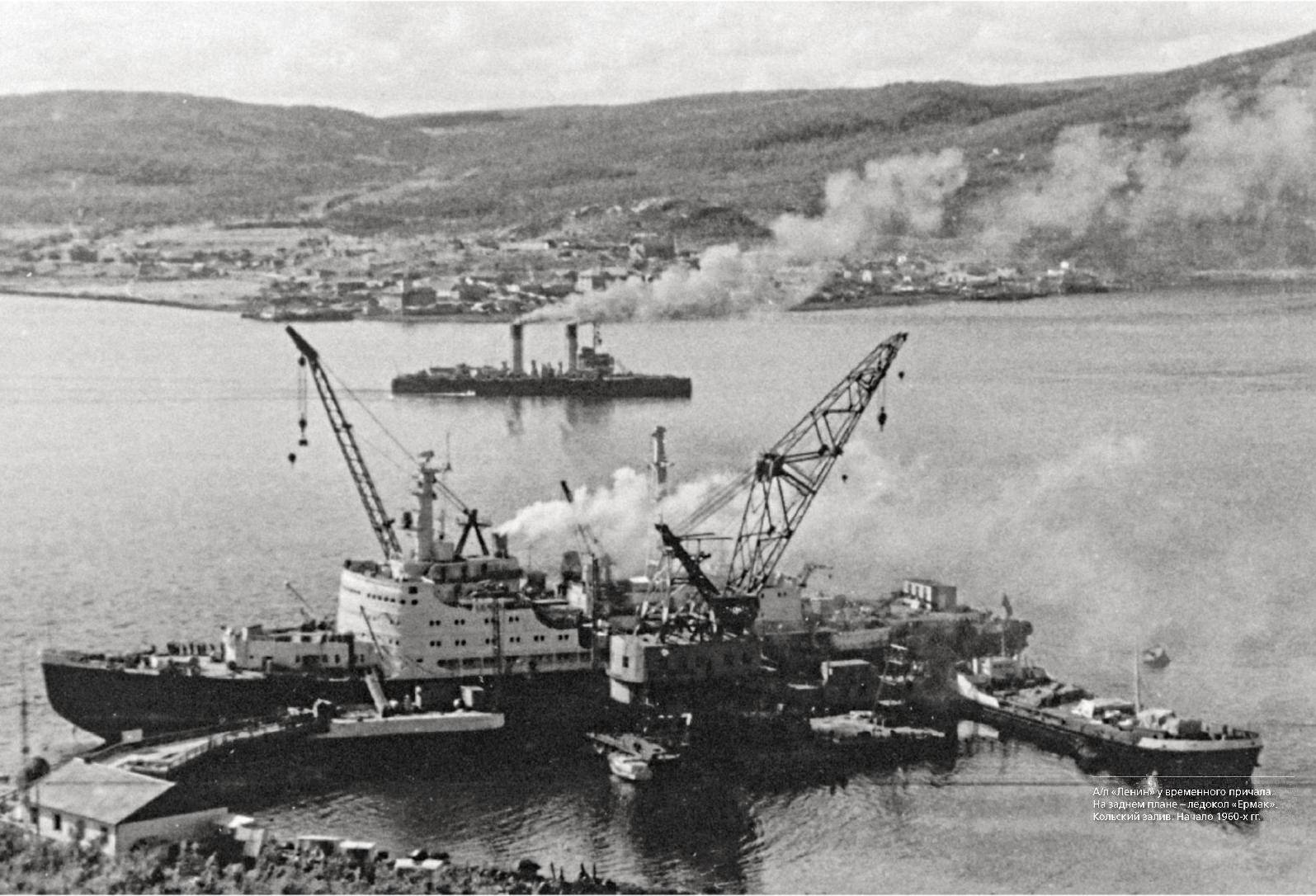

Строительство ледокола с атомными реакторами велось рекордными по современным меркам темпами. Уже 5 декабря 1957 года ледокол был спущен на воду, после чего на нем начались монтаж систем и оборудования атомной установки. В августе 1959 года успешно прошел физический пуск реакторных установок. В целом постройка ледокола «Ленин» была завершена 12 сентября 1959 года, а 3 декабря 1959 года ледокол был передан в опытную эксплуатацию Мурманскому морскому пароходству ММФ СССР. 6 мая 1960 года ледокол «Ленин» прибыл в порт приписки Мурманск и принялся за работу. С этого времени началась его трудовая вахта.

Первым капитаном нового корабля стал П. А. Пономарев. Штатная численность экипажа ледокола «Ленин» состояла из 210 человек, для которых были созданы достаточно высокие по стандартам СССР бытовые условия. В частности, на борту ледокола имелись клуб, кинотеатр, библиотека, музыкальный салон с роялем, несколько столовых и помещение для курения. Проектировщиками были предусмотрены также сауна, небольшой бассейн и спортзал, парикмахерская и прочее. В кают-компании имелся камин.

Гордостью моряков стал медицинский блок. Так как ледоколу приходилось выполнять спасательные операции по выводу кораблей из ледового плена, врачи корабля могли оказывать медицинскую помощь морякам с застрявших кораблей, а также сотрудникам полярных станций и жителям прибрежных селений. Помимо операционной, на корабле имелись терапевтический, стоматологический, рентгеновский, физиотерапевтический, процедурный кабинеты, а также лаборатория и аптека.

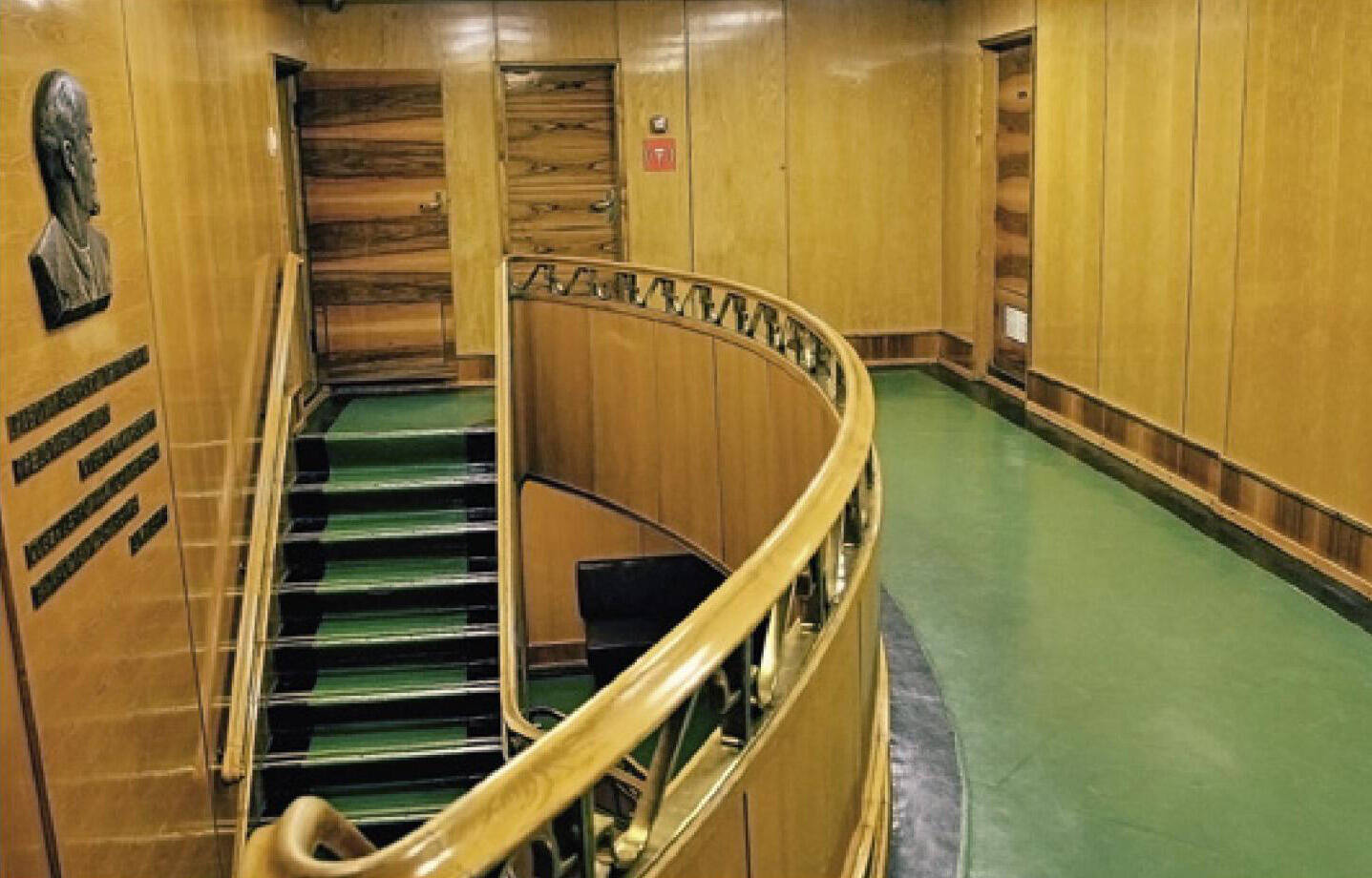

Отдельного упоминания заслуживает отделка бытовых помещений ледокола, для которой не пожалели дорогих материалов и пород деревьев.

С навигации 1960 года атомный ледокол «Ленин» работал в Арктике, ведя проводку судов на самых тяжелых «ледяных» участках Северного морского пути. Первая арктическая навигация атомного ледокола началась 19 августа 1960 года и длилась три месяца 10 дней, за которые он прошёл более 10 тыс. миль.

Хотя формально ледокол находился на этапе опытной эксплуатации, никаких поблажек в работе ему не предоставлялось. Ледокол стал одним из основных участников ранней проводки судов с лесом на трассе «устье реки Енисей — Баренцево море». В середине навигации ледокол работал в основном в проливе Вилькицкого, который даже летом покрыт тяжелыми льдами и освобождается от них лишь на короткое время при наличии благоприятных ветров. Большое значение имела работа атомного ледокола «Ленин» поздней осенью 1960 года при завершении навигации, когда необходимо выводить изо льдов не только обычные суда, но и суда ледового класса.

Трудился атомоход и во благо советской науки. 17 октября 1961 года, в день начала работы XXII съезда КПСС, с борта ледокола «Ленин» на льдину была высажена экспедиция «Северный полюс-10», проработавшая впоследствии 2,5 года. До этого арктические экспедиции попадали на льдины исключительно с помощью самолетов, что сильно ограничивало возможности зимовщиков. Во время рейса членам экспедиции пришлось ночевать в спортзале ледокола: мест в каютах на всех не хватило.

В этом же рейсе вместе с экипажем работала научная экспедиция Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. После высадки экспедиции курс корабля был проложен высокими широтами, севернее Новосибирских островов, и вдоль всей границы многолетних льдов были расставлены дрейфующие автоматические радиометеорологические станции.

4 ноября 1961 года капитаном ледокола был назначен Б. М. Соколов.

За шесть навигаций работы ледокола «Ленин» с ЯППУ ОК-150 им была обеспечена проводка 457 судов, пройдено во льдах более 62 000 миль. Ядерная энергетическая установка безотказно проработала около 26 000 часов, показав свою работоспособность в самых тяжелых условиях эксплуатации — при порывистой качке на волнении, ударах судна о лед и частых изменениях нагрузки.

Однако в процессе эксплуатации проявились и конструктивные недостатки, проблемы комплектации и компоновки. В 1965-1966 гг. на борту корабля произошло несколько инцидентов, в том числе и ядерных, вызвавших частичное разрушение ядерного топлива. Их причины носили как объективный — недостатки конструкции, ненадежность оборудования, так и субъективный характер — фатальные ошибки экипажа и ремонтных служб.

Ремонт двигательной установки был весьма затруднен по двум причинам: во-первых, проектировщики не предусмотрели возможность крупного ремонта ЯППУ, а во-вторых, из-за повышенного радиационного фона. Руководство Минсредмаша вышло в правительство СССР с предложением радикального решения проблемы: заменить три реактора ОК-150 на два реактора ОК-900, технический проект которой был разработан для ледоколов второго поколения типа «Арктика» проекта 10520. Совет министров СССР Постановлением №148-62 от 18 февраля 1967 года принял решение о полной замене атомной установки ОК-150 на установку типа ОК-900. Это было вынужденное решение, не оправданное ни экономически, ни технически. Атомный ледокол «Ленин» подавался во всем мире как пример передовой советской науки, как первый в мире мирный атомный корабль, как самый надежный и безопасный. Еще во время строительства и испытаний на борту ледокола побывали многие высокие иностранные гости и делегации из разных стран мира, среди которых премьер-министр Великобритании Г. Макмиллан, вице-президент США Р. Никсон и другие высокие гости. В дальнейшем команда ледокола принимала в гостях Ю. Гагарина, Ф. Кастро, короля Норвегии Харальда V... Признать недостатки корабля означало потерять лицо...

Специалисты ОКБМ провели проработки компоновки двух установок ОК-900 в габариты реакторного отсека ледокола «Ленин», и показали возможность такого решения. Однако традиционный демонтаж старой ЯППУ был невозможен из-за высокого уровня радиации, поэтому было принято решение полного агрегатного удаления всей атомной установки в сборе через днище и дальнейшего её затопления.

Местом захоронения ядерной установки и части зараженного радиацией конструктива ледокола был выбран залив Цивольки архипелага Новая Земля, где к тому времени успешно «работал» второй советский атомный полигон.

Корабль был отбуксирован в залив, где водолазы вырезали из днища корабля участок периметром около 60 метров, а затем кумулятивными зарядами подорвали переборки. После этого реакторный отсек полностью оторвался от корпуса ледокола и погрузился на дно залива.

Демонтажные работы продолжались с 8 по 19 сентября 1967 года, и уже 26 сентября 1967 года ледокол «Ленин» вернулся в Северодвинск, став в док на ремонт на судоремонтном заводе «Звездочка. Здесь кораблю приварили новый участок днища, а потом установили и новые реактора.

Совет Министров СССР поставил задачу «вернуть к жизни» ледокол «Ленин» к 22 апреля 1970 года — 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Несмотря на множество проблем с новым оборудованием к середине апреля 1970 года все работы по монтажу ЯППУ с реакторами ОК-900 и ее систем были практически полностью закончены. Несмотря на все усилия, полностью выполнить задание Совета Министров СССР ремонтникам, монтажникам и наладчикам не удалось: вывод двух реакторов на энергетический уровень мощности был завершен только к 4 мая 1970 года.

В ходе ремонта корабля были установлены тысячи единиц новых механизмов и оборудования, а штатная численность экипажа сокращена до 151 человека.

21 июня 1970 года ледокол «Ленин» вновь вышел в арктическую навигацию. Благодаря атомному ледоколу осенью 1970 года на Северном морском пути состоялась первая продлённая на зимний период навигация, завершившаяся 1 декабря. А летом следующего года, с 26 мая по 22 июня, был осуществлён первый сверхранний высокоширотный сквозной рейс по трассе Северного морского пути: атомный ледокол «Ленин» провел по льдам дизель-электрический ледокол «Владивосток» из Мурманска в Певек. Тем самым было положено начало транзитным перевозкам грузов по всей трассе Северного морского пути с обеспечением проводки транспортных судов в высоких широтах атомоходами.

10 апреля 1974 года за большой вклад в обеспечение арктических перевозок народно-хозяйственных грузов и использование атомной энергии в мирных целях атомный ледокол «Ленин» получил высшую награду СССР — орден Ленина.

С 1959 по 1989 год ледокол «Ленин» участвовал в 26 навигациях и провёл за собой в северных широтах 3741 судно. За тридцать лет службы в Арктике корабль прошёл 654 тыс. морских миль, из них более 560 тыс. во льдах. В результате ввода в строй атомного ледокола навигация в западном районе Арктики была продлена с 3 до 11 месяцев. А в навигацию 1977-1978 гг. ледокол «Ленин» впервые достиг годового рубежа непрерывной эксплуатации в 390 суток.

Помимо роли «рабочей лошадки» ледокол «Ленин» играл и важную научную роль, став своеобразной лабораторией для проверки новых идей и технологий в области судовой атомной энергетики. Хотя ледокол «Ленин» так и остался единственным кораблем своей серии, он внес неоценимый вклад в развитие надводного атомного кораблестроения. Благодаря нему был накоплен уникальный опыт использования ядерной энергетической установки на надводном корабле, на ледоколе «Ленин» проходили стажировку многие специалисты строившихся новых судов атомного ледокольного флота СССР.

Проектный ресурс корабля составлял 25 лет, и его плавание должно было завершиться в 1984 году. Начиная с 1984 года атомный ледокол «Ленин» эксплуатировался только на трассе Мурманск – остров Диксон в течение июня-декабря, т. е. в более благоприятных ледовых условиях. Благодаря постоянной модернизации оборудования ледокол «Ленин» проплавал еще 5 лет, но ничего вечного не бывает — в 1989 году первый в мире атомный ледокол «Ленин» был выведен из эксплуатации. Отработанное ядерное топливо было выгружено с корабля, атомные реакторы законсервированы, а гребные винты демонтированы.

Первенец советского атомного надводного кораблестроения ждала незавидная судьба — превращение в металлолом. От бесславной участи ледокол спасла общественная кампания по сохранению легендарного судна, инициатором которой стали бывший капитан ледокола Б. М. Соколов и начальник радиостанции «Ленина» В. О. Маслов. Они направили в Президиум Верховного Совета СССР письмо с призывом сохранить историческое судно. Их поддержали полярные исследователи и учёные, видные общественные деятели. 29 февраля 2000 года был создан Фонд поддержки атомного ледокола «Ленин», благодаря которому 5 мая 2009 года атомный ледокол «Ленин» пришвартовался на месте будущей вечной стоянки в центре г. Мурманска у морского вокзала, где его переоборудовали в современный выставочный центр. Со временем корабль стал визитной карточкой города и одним из самых посещаемых туристических объектов региона.

В октябре 2018 года ледокол «Ленин» получил статус объекта культурного наследия России федерального значения.