Получится или нет?

Первоначально новую реакторную установку на строящемся в Сибири заводе № 817 предполагалось делать с горизонтальным расположением технологических каналов, аналогичной американской, описание которой имелось у И. В. Курчатова. Техническое задание на реактор с горизонтальными каналами, получивший название реактор «А», было подготовлено Лабораторией № 2 в сентябре 1945 года, а за его конструктивную проработку отвечал конструкторский сектор ГСП-11.

Параллельно с января 1946 года разработка реактора «А» была возложена на плечи только что созданного ОКБ «Гидропресс» Наркомтяжмаша. Под руководством начальника ОКБ «Гидропресс» Б. М. Шолковича была изготовлена и испытана упрощенная модель реактора в составе 9 каналов, включая гидравлическую систему выгрузки облученных урановых блочков.

В январе 1946 года к проектированию реактора был также подключен НИИхиммаш, для чего в нем сформировалось из наиболее опытных сотрудников особое подразделение — Гидросектор. В феврале 1946 года его специалисты во главе с Н. А. Доллежалем пришли к идее вертикального аппарата — такая конструкция реактора решала многие проблемы, связанные с неравномерностью теплового поля и деформациями устройств.

В июне 1946 года для окончательного выбора конструкции реактора «А» руководством ПГУ была создана специальная комиссия, которая рассмотрела эскизные проекты, представленные ГСПИ-11, ОКБ «Гидропресс» и Гидросектором. Несмотря на то, что при выборе каких-либо альтернативных вариантов устройств предпочтение обычно отдавалось наиболее близкому к американскому аналогу, в данном случае после многочасовых споров выбор был сделан в пользу вертикальной конструкции реактора, предложенной Гидросектором.

В августе 1946 года был утвержден принципиальный проект вертикального реактора. Между собой специалисты называли будущий реактор «Аннушкой», тем более, что не разрешалось использовать термины «котел» или «реактор» даже во внутренних документах; не рекомендовалось это делать в устной речи между собой. Главным технологом проекта назначается В. И. Меркин, один из ближайших сотрудников И. В. Курчатова.

В целях экономии времени рабочие чертежи в Гидросекторе разрабатывались одновременно с исследовательскими и экспериментальными работами на стендах. Это позволило уже в 1946 году выдать рабочие чертежи и технические условия заводам-изготовителям оборудования.

Перед конструкторами и проектировщиками нового реактора стояла сложнейшая задача: нужно было решить множество технических, технологических и научных вопросов и наладить производство огромного количества изделий, не имеющих аналогов в отечественной промышленности. Для реализации поставленной цели к созданию реактора «А» были подключены десятки конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, заводов и фабрик. Так созданная в Гидросекторе конструкция устройства для выгрузки облученных блоков из каналов, испытанная на стенде, вызывала сомнения. Когда же она была изготовлена в полном объеме и испытана в реальных условиях, стало очевидно, что выявленные недостатки не позволят эксплуатировать устройство, так как оно деформирует блочки. В. И. Меркин предложил в срочном порядке передать проектирование и изготовление разгрузочного устройства на завод № 92 в Нижнем Новгороде. Конструкторское бюро завода № 92 под руководством А. И. Савина создало свою конструкцию системы разгрузки облученных урановых блоков кассетного типа, которая и стала в дальнейшем применяться на реакторе «А» и других промышленных реакторах.

В сентябре 1946 года ГСПИ-11 выполнило предварительный проект котлована под реактор «А» размерами 80х80х8 метров. Через месяц, после детальной проработки конструкции реактора, глубина котлована была увеличена до 24 метров.

В апреле 1947 года земляные работы на котловане были завершены. Окончательная глубина низшей точки составила 53 метра. На заключительном этапе выемки скального грунта было занято 11 тысяч землекопов. Всего было извлечено 157 тыс. кубометров грунта. Вручную с минимальной механизацией работ за семь зимних месяцев был подготовлен невиданных до этого размеров котлован.

В июле 1947 года завершились работы по бетонированию шахты до отметки 0, уложено 82 тыс. м куб. железобетона, смонтировано 6 тыс. тонн арматуры. Впервые был применен «тяжелый» бетон, в состав наполнителя добавлялась железная руда для улучшения биологической защиты. Само здание реактора имело высоту около 80 м, большая часть из которых приходилась на подземную часть, где располагался реактор.

Монтаж реактора также представлял собой непростую задачу: из-за громоздкости и большого веса металлоконструкций было невозможно произвести контрольную сборку на заводе-изготовителе. В связи с этим на специальной площадке вне здания производилось укрупнение сборных металлоконструкций, которые потом подъемными кранами устанавливались на место.

Здание атомного реактора еще не было полностью достроено, когда в начале марта 1948 года началась выкладка активной зоны из графитовых блоков. По проекту активная зона в форме вертикального цилиндра диаметром 9,2 м и высотой 9,2 м состояла из графитовых вертикальных колонн. Колонны, в свою очередь состояли из графитовых блоков высотой 600 мм с квадратным сечением 200х200 мм и центральным отверстием диаметром 44 мм. По периметру активной зоны графитовые колонны стягивались специальными бандажами.

Графитовая кладка пронизывалась по вертикали 1200 тонкостенными алюминиевыми трубами (толщина стенки 1 мм), через которые протекала вода и в которых располагались урановые блочки (диаметр 35 мм, высота 100 мм), очехлованные оболочкой из алюминиевого сплава. В один технологический канал загружалось 74 блочка. В нижней части труб они упирались в разгрузочное устройство, которое при необходимости могло выдавать по одному блочку из любой вертикальной трубы. Под собственным весом блочки падали в воду и попадали в шахту перегрузки. Затем блочки поступали в транспортную галерею, где хранились под слоем воды 2 месяца, после чего направлялись на переработку.

Сверху и снизу графитовой кладки находились цилиндрические коробчатые металлоконструкции, по периметру кладка окружена кольцевым баком, заполненным проточной водой.

При сборке нужно было не только правильно распределить графит по зоне, но и соблюдать максимальную чистоту сборки. Используя специально созданные нейтронные зонды, группа физиков под руководством И. С. Панасюка обеспечила надежный контроль чистоты графитовой кладки на всем протяжении работ.

К концу мая 1948 года был закончен основной монтаж оборудования, механизмов и систем контроля, началась их наладка. Несколько бригад механиков, электронщиков и электриков проводили проверку и отладку устройств регулирования и управления, добиваясь их абсолютной надежности. Общий щит управления реактором находился дистанционно от реактора, в отдельной комнате.

1 июня 1948 года строительство промышленного реактора, на сооружение которого потребовалось 5 000 тонн металлоконструкций и оборудования, 230 километров трубопроводов, 165 километров электрических кабелей, 5745 единиц задвижек и прочей арматуры, 3 800 приборов, было завершено. Государственная комиссия приняла комплекс первого промышленного атомного реактора «А» в эксплуатацию. С этого дня вся ответственность и тяжесть ложится на плечи ученых и эксплуатационный персонал.

1 июня 1948 года в 8 час. 50 мин. началась загрузка реактора топливом — урановыми блочками. Первые блочки в реактор уложили лично И. В. Курчатов и Б. Л. Ванников. Во время загрузки реактора бригада физиков под руководством И. С. Панасюка непрерывно вела наблюдение за физическим состоянием реактора. В 23 часа 15 минут 7 июня закончилась загрузка 36-го слоя урановых блоков.

В 0 часов 30 минут 8 июня приборами зарегистрировано начало самоподдерживающейся цепной реакции в промышленном атомном реакторе. При достижении мощности в 10 кВт участники пуска провели анализ и оценку физических характеристик реактора и его систем управления и защиты. Так состоялся физический пуск реактора «А».

10 июня, через два дня после физического пуска реактора при закладке в реактор 72,6 тонн урана (проектом предусматривалась загрузка 120-150 тонн урана) началась цепная реакция при наличии воды в технологических каналах.

И. В. Курчатов вносит в оперативный журнал следующую запись:

«Начальникам смен! Предупреждаю, что в случае останова воды будет взрыв. Поэтому ни при каких обстоятельствах не допускается прекращение подачи воды.»

К 19 июня 1948 года была закончена проверка реактора, и начальник смены Ф. Е. Логиновский отдает распоряжение о подаче рабочего режима водоснабжения, контроля и обеспечения готовности всех рабочих мест к подъему мощности. За пульт управления садится И. С. Панасюк, рядом И. В. Курчатов. Получив доклады о готовности, в 12 часов 15 мин. И. В. Курчатов дает разрешение на подъем мощности, после чего началось извлечение регулирующего стержня аварийной защиты. В 14 часов 45 мин. реактор достиг проектной мощности 100 тыс. кВт. При работе на такой мощности в каждой тонне урана за месяц накапливалось до 35 г плутония.

Началась непрерывная круглосуточная работа объекта и постоянный учет выработанной реактором энергии и нарабатываемого в нем плутония для первой атомной бомбы. Не всё шло гладко. На каждом шагу в этом новом сложном процессе подстерегали неожиданности. По мере работы реактора на мощности возникли неожиданные явления коррозии, радиационное распухание графита и урановых блочков, сбои в водоснабжении технологических каналов и множество других инцидентов, предвидеть и предотвратить которые было невозможно. Все это требовало снижения мощности или остановки реактора, а время не ждало. Каждый час работы реактора был на счету правительства, ПГУ, Спецкомитета.

Уже в первые сутки работы реактора на проектной мощности, 20 июня, создалась аварийная ситуация. Из-за производственного брака в ячейке 17-20 приоткрылся клапан холостого хода, и вода давлением 8 атм вместо технологического канала в значительной части уходила в трубопровод холостого хода, где давление на порядок ниже. Из-за недостаточного охлаждения и перегрева разрушились оболочка уранового блочка и технологическая труба и произошло спекание урана с графитом с образованием карбидов урана — по аналогии с металлургическим производством такую аварию назвали «козлом».

После этой аварии 30 июня 1948 года И. В. Курчатов в оперативном журнале начальников смен делает вторично запись:

«Начальникам смен! Предупреждаю, что, в случае остановки воды рабочего и холостого хода одновременно, будет взрыв. Поэтому аппарат без воды оставлять нельзя ни при каких обстоятельствах. 30.06.48 г. И. В. Курчатов

Прошу директора реакторного завода ознакомить под расписку тех работников, от которых это зависит. И. Курчатов»

Расчистка аварийного канала проводилась до 30 июля при работающем реакторе, но 25 июля создался еще один «козел» на другом технологическом канале. Окончательно причина снижения поступления охлаждающей воды в технологический канал была установлена только в августе 1949 года, когда после вскрытия технологического канала был обнаружен полуоткрытый клапан холостого хода.

Ликвидация аварий вызвала еще одну проблему — проникновения воды между графитовой кладкой и технологическим каналом. Это создало условия для возникновения коррозии, которая превращала технологические каналы в решето. Проблему можно было решить заменой технологических каналов из обычного алюминия на анодированный алюминий, но это требовало полной остановки реактора. И в конце 1948 года такое решение было принято.

20 января 1949 года реактор был остановлен на капитальный ремонт. Часть блоков, подвергшихся максимальному облучению, была выгружена плановым способом через систему разгрузки и отправлена на переработку. Остальные блочки были выгружены через верх реактора, что привело к серьезному переоблучению персонала.

После замены технологических каналов на изготовленные из анодированного алюминия и модернизации системы осушки реактора 26 марта 1949 года реактор вновь стали выводить на мощность.

Перечисление наиболее частых или наиболее тяжелых неполадок и отказов в работе, способы и условия устранения их не дадут полного представления о том, что прошли и преодолели первопроходцы на опыте эксплуатации первого промышленного реактора. Многого еще не зная, в условиях дефицита урана, что требовало сохранить каждый блочок для максимально возможного накопления плутония, с ограниченными условиями доступа к месту необходимых работ, зачастую при воздействии радиации персонал реактора «А» находил решения всех проблем.

В апреле 1950 года была произведена модернизация технологических каналов реактора — их заменили на трубы с другим оребрением, гарантирующим зазор между блочком и стенкой трубы для протекания охлаждающей воды.

Эксплуатация реактора выявляла все новые недочеты его конструкции. 1 октября 1963 года реактор был остановлен на капитальный ремонт, во время которого была проведена реконструкция системы водоснабжения, смонтированы водоводы с новыми фильтрами, каналы с клапанами заменены на каналы без клапанов…

В 1970-х годах была достигнута максимальная степень безопасности управления процессом регулирования мощности реактора за счет внедрения системы ограничения перемещения регулирующих стрежней, что исключило неконтролируемый подъем мощности реактора.

Регулярное проведение капитальных ремонтов, модернизация средств контроля и управления реактором, совершенствование топлива обеспечивали стабильную работу реактора «А». По проекту первый промышленный реактор «А» должен был проработать 3 года, фактически он действовал 39 лет — до 1987 года, и причинами его остановки стали разрядка в международных отношениях и отсутствие необходимости в дальнейшей наработке плутония.

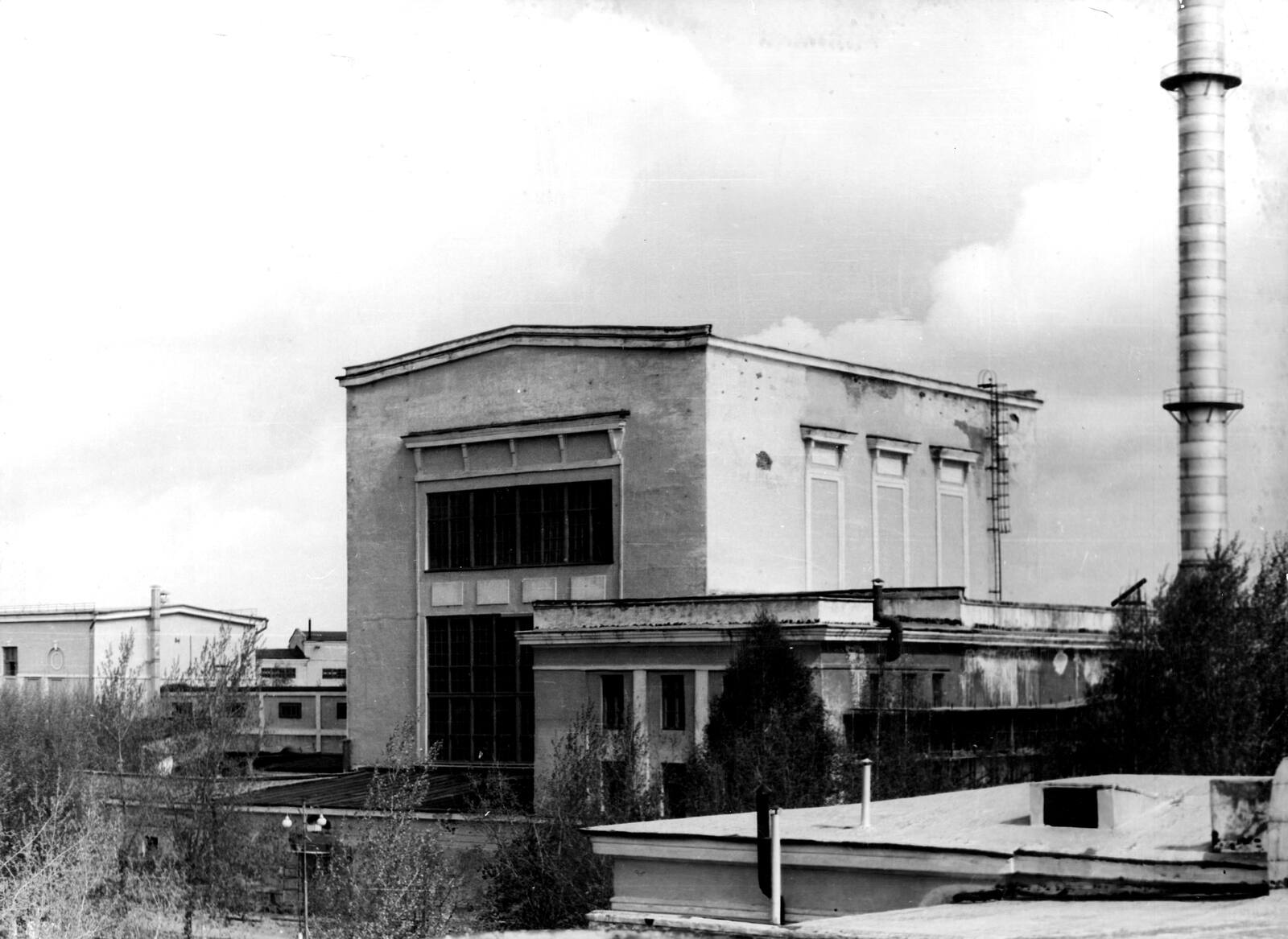

Фотогалерея2