Долго запрягали, но быстро ехали…

Идея А. И. Лейпунского заключалась в повышении температуры теплоносителя в 1,5 раза, т.е. с 200 0С до 300 0С. Соответственно температура теплоносителя на выходе из активной зоны повышается до 600 0С, а тепловая мощность реактора с 1000 МВт до 1500 МВт. Это позволяло на серийно выпускаемом оборудовании машзала вырабатывать 600 МВт(эл.).

В 1963 году ФЭИ выпускает первое техническое задание на разработку проекта БН-600, а правительство включает новый энергоблок в стратегию развития атомной энергетики СССР до 1980 года. С этих пор основные усилия разработчиков (ФЭИ — научный руководитель, ОКБМ — главный конструктор реакторной установки, ОКБ «Гидропресс» — главный конструктор парогенераторов, ВНИИНМ — конструктор, технолог твэлов, ЛОАЭП — генеральный проектировщик, НИИАР – реакторные исследования и др.) были связаны с проектом БН-600. Началась кропотливая работа по анализу, оптимизации и постепенному «приземлению» первоначальных рекомендаций с учетом проводимых расчетных и экспериментальных работ, а также опыта эксплуатации реакторов БН-350 и БОР-60.

В 1965-1968 гг. были определены основные решения по проекту БН-600: к дальнейшим разработкам принята интегральная баковая компоновка первого контура с размещением насосов и промежуточных теплообменников внутри корпуса реактора. Такая компоновка при сооружении крупной АЭС применялась в нашей стране впервые. Вместо корпусного прямоточного парогенератора принят вариант секционно-модульного прямоточного парогенератора с использованием новых сталей. Кроме того, по настоянию ВНИИНМ температура натрия на выходе из реактора была снижена с 600 0С до 550 0С, температура острого и перегретого пара приняты 505 0С при давлении 13,7 МПа, а линейная тепловая нагрузка оставлена высокой — до 54 кВт/м.

После вывода реактора БН-350 в режим устойчивой безаварийной эксплуатации проведение НИОКР по проекту БН-600 резко интенсифицировалось. В обоснование основных характеристик, безопасности и надежности оборудования БН-600 стартовала обширная программа исследований. В частности, на стенде БФС-2 (ФЭИ) изучались физические характеристики активной зоны и проверялась внутрибаковая защита, а на двух новых стендах исследовались большие и малые межконтурные течи применительно к новой конструкции парогенератора. Совместно с Березниковским заводом и Хлорным институтом разрабатывается новая технология производства натрия и с ЛОАЭП — новое транспортное средство, которое исключает контакт натрия с воздухом на всех этапах его производства и транспортировки.

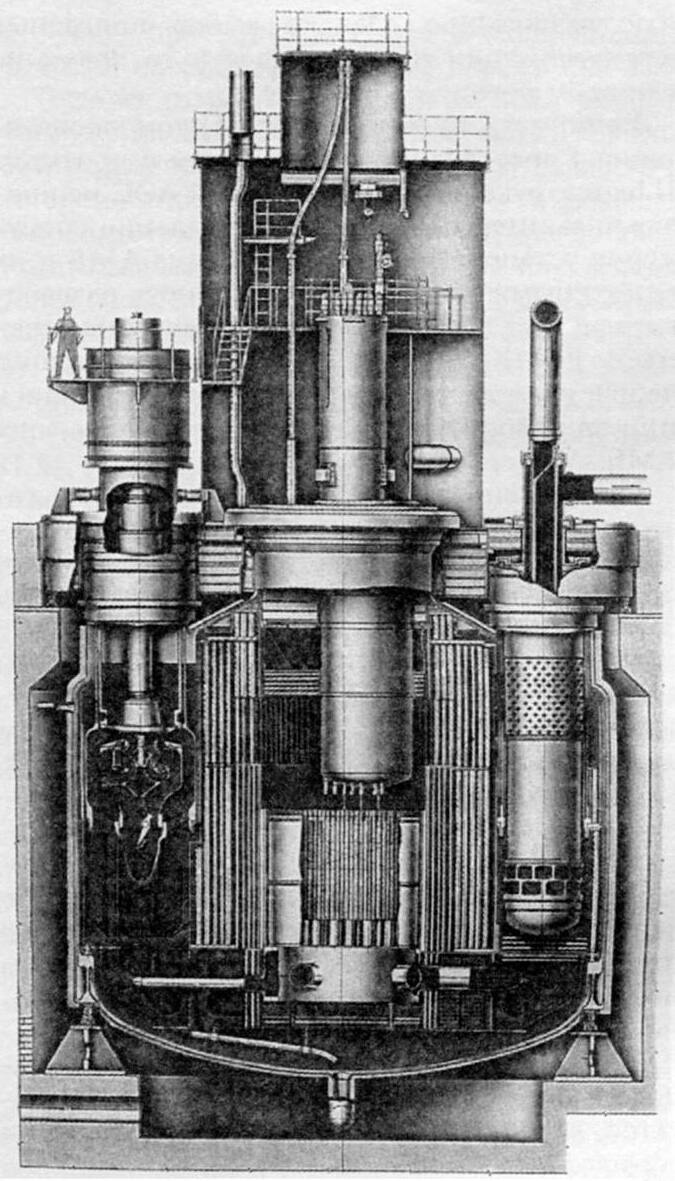

По проекту ОКБМ корпус реактора, имеющий диаметр 12,8 м и высоту 12,5 м, представляет собой бак цилиндрической формы с эллиптическим днищем и конической верхней крышкой. Цилиндрическая часть корпуса соединена с днищем путем сварки через переходное опорное кольцо, на котором установлен опорный пояс, являющийся основой несущей конструкции внутри корпуса реактора. На опорном поясе корпуса смонтировано все внутрикорпусное оборудование: напорная камера с ТВС активной зоны, зоны воспроизводства и внутреннего хранилища ТВС, первичная радиационная защита, промежуточные теплообменники, главные циркуляционные насосы первого контура.

Корпус реактора заключен в страховочный кожух и размещен в бетонной шахте диаметром 15 м. В центре верхней части реактора установлено поворотное устройство, состоящее из большой и малой поворотных пробок, эксцентричных друг относительно друга. На малой поворотной пробке смонтирована колонна СУЗ, несущая исполнительные механизмы различных систем: управления и защиты, перегрузки тепловыделяющих сборок, контроля активной зоны.

Активная зона диаметром 2,05 м и высотой 0,75 м и зона воспроизводства набраны из шестигранных ТВС кассетного типа с размерами «под ключ» 96 мм. Активная зона состоит из 370 кассет с ядерным топливом и воспроизводящим материалом, образующим торцевые зоны воспроизводства, 27 стержней системы СУЗ и одной кассеты с фотонейтронным источником. Выравнивание тепловыделения по радиусу активной зоны осуществляется загрузкой кассет с различным обогащением: 162 периферийные кассеты активной зоны образуют зону большого обогащения, остальные входят в центральную зону малого обогащения.

Активная зона по периметру окружена боковой зоной воспроизводства, состоящей из сборок, заполненных двуокисью обеднённого урана. За этой зоной воспроизводства расположено внутреннее хранилище кассет на 126 ячеек, которое предназначено для расхолаживания кассет, извлечённых из активной зоны, перед их выгрузкой из реактора.

Кассеты активной зоны (ТВС) состоят из 127 твэлов, расположенных по треугольной решётке с шагом 7,95 мм.

Биологическая защита реактора выполнена из цилиндрических стальных экранов, стальных болванок и труб с графитовым заполнителем. Частью биологической защиты служат также поворотная пробка и поворотная колонна.

Топливные сборки загружаются и выгружаются комплексом механизмов, куда входят два механизма перегрузки, установленные на поворотной колонне, два элеватора (загрузки и выгрузки) и механизм передачи поворотного типа, размещенный в герметичном боксе.

Использование натрия обусловило применение ряда специальных систем, таких как электрообогрев оборудования и трубопроводов, электромагнитные насосы, фильтр-ловушки очистки натрия, диагностики протечек воды в натрий, локализации продуктов взаимодействия натрия с водой при межконтурных неплотностях парогенератора, пожаротушения натрия, отмывки оборудования и ТВС от натрия…

Тепловая схема энергоблока принята трехконтурной: в первом и втором контурах теплоносителем является натрий, в третьем — вода и пар. Теплоноситель первого контура движется внутри корпуса реактора по трем параллельным петлям, каждая из которых включает в себя два теплообменника и циркуляционный центробежный насос погружного типа с двусторонним всасыванием.

При определении места строительства первого опытно-промышленного блока на быстрых нейтронах выбор пал на Белоярскую АЭС, где уже функционировали два энергоблока с уран-графитовыми реакторами типа АМБ. Одним из факторов, повлиявших на этот выбор, стало наличие опытных коллективов строителей, монтажников и персонала станции. Строительство третьего энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-600 началось в 1968 году.

Требования к качеству монтажных и сварочных работ для БН-600 оказались на порядок выше достигнутых ранее, и коллективу монтажников пришлось срочно переобучать персонал и осваивать новые технологии. Так в 1972 году при сборке корпуса реактора из аустенитных сталей на контроле просвечиванием крупных сварных швов впервые был применен бетатрон.

К лету 1974 года на строительной площадке завершилось возведение главного корпуса. Строительство третьего энергоблока Белоярской АЭС по ряду причин существенно отставало от плана. Перелом в темпах завершения строительно-монтажных работ наступил летом 1978 года после совещания с участием министров Минсредмаша и Минэнерго, которое организовал руководитель областного штаба стройки БН-600, первый секретарь Свердловского обкома КПСС Б. Н. Ельцин при поддержке руководителя главка Минэнерго, бывшего директора Белоярской АЭС В. П. Невского. На нем Б. Н. Ельцин принял жесткое решение завершить сооружение БН-600 в установленный срок, до конца пятилетки.

При монтаже внутрикорпусных устройств реактора БН-600 предъявлялись особые требования по чистоте, велась регистрация всех вносимых и выносимых деталей из внутриреакторного пространства. Это было обусловлено невозможностью в дальнейшем промывки реактора и трубопроводов с теплоносителем-натрием. Завершением монтажа реактора стала установка в июне 1979 года поворотных пробок и центральной поворотной колонны.

Пуско-наладочные работы на реакторе БН-600 проводились с декабря 1978 года по март 1980 года. Шло накопление и очистка натрия, затем разогрев реактора до 180-250 0С и наполнение его натрием, разогрев второго контура и накопление его натрием (до февраля 1980 года), промывка трубопроводов и оборудования третьего контура… Масса реактора в сборе составила 3900 т., а общее количество натрия в установке превышало 1900 тонн.

28 декабря 1979 года началась загрузка в реактор тепловыделяющих сборок зоны воспроизводства путем поочередной замены имитаторов штатными ТВС. 26 февраля 1980 года реактор БН-600 после загрузки 215 ТВС зоны малого обогащения и 44 ТВС зоны большого обогащения впервые достиг критичности. В ходе физического пуска исследовались эффективность системы управления защитой, определялись температурный, барометрический, мощностной и гидродинамический эффекты реактивности.

После полной загрузки активной зоны был измерен расход натрия через активную зону, определены гидродинамические параметры первого контура, испытаны системы защиты и блокировки, проверена работа реактора при обесточивании внешних источников.

2 апреля 1980 года в парогенератор впервые была подана вода, и мощность реактора доведена до 0,5 % от номинальной, что дало основание для подписания акта о готовности установки к энергопуску. 6 апреля мощность реактора доведена до 5 %, а парогенераторы переведены в паровой режим. 8 апреля мощность реактора доведена до 30 %, а турбогенераторы подключены к сети (для с БН-600 применены серийные турбины номинальной мощностью 210 МВт с давлением пара перед турбиной 13 МПа). Таким образом, реакторная установка БН-600 в качестве 3-го энергоблока Белоярской АЭС впервые начала вырабатывать электроэнергию, после чего началось освоение мощности реактора.

В конце июня мощность реактора была доведена до 50 % при температуре натрия 470 0С, к середине сентября — до 80 % при температуре натрия на выходе из активной зоны 525 0С.

Вскоре на реакторе стали проявляться различные «детские болезни»: разгерметизация твэлов, межконтурные протечки в местах приварки труб к трубным доскам перегревательных и промежуточных перегревательных модулей, изготовленных из нержавеющей стали, течи натрия в помещения и связанные с ними пожарные ситуации. Были и другие проблемы — с насосами, арматурой, верхней защитной колонной, случались и наружные протечки натрия с его возгоранием. Постепенно эти трудности преодолевались, недостатки устранялись.

2 октября 1980 года реакторная установка была остановлена на профилактический ремонт, в ходе которого были выявлены межконтурные неплотности модулей. 5 ноября реактор был вновь выведен на мощность 70 % от номинальной. 18 декабря 1981 года реактор был выведен на 100 % мощности.

Эксплуатация энергоблока БН-600, в основном, подтвердила правильность принятых проектных решений. Вместе с тем, для повышения безопасности, надежности и эффективности работы оборудования был выполнен ряд реконструктивных работ.

Прежде всего, была существенно повышена надежность ядерного топлива. Проектная активная зона, состоявшая из тепловыделяющих сборок с обогащением по урану-235 21 % и 33 %, эксплуатировалась с 1980 по 1986 гг. Максимальное выгорание топлива, которое удалось в ней достигнуть, составило 7 % тяжелых атомов [т.а.]. В течение следующих двух лет был осуществлен переход на активную зону с тремя вариантами обогащения (17 %, 21 % и 26 % по урану-235) для снижения удельных тепловых нагрузок на твэл. Максимальное выгорание топлива было повышено до 8,3 % т.а.

Следующая модернизация была осуществлена в 1991-1993 гг. Основу ее составило применение наиболее радиационностойких и хорошо освоенных промышленностью конструкционных материалов. После этого удалось достичь выгорания топлива 10 % т.а, а затем и 11,3 % т.а. В 1992 году при проектном коэффициенте использования установленной мощности 80 % было достигнуто максимальное его значение 83 %.

Секционно-модульная конструкция парогенераторов показала большую эксплуатационную устойчивость при возникновении межконтурных течей. Такая конструкция позволяет при возникновении течи «вода-натрий» в любом из модулей вывести его из работы отключением секции и продолжать работу парогенератора без снижения мощности блока. Опыт эксплуатации подтвердил правильность принятой концепции парогенератора: при случившихся 13 протечках «вода-натрий» потеря выработки электроэнергии составила всего 0,3 %. Важным явилось повышение ресурса испарительных модулей с 50 тыс. часов до 105 тыс. часов, что позволило перейти к однократной их замене в период с 1991 по 1997 гг., вместо планировавшихся за весь срок службы энергоблока трех раз. Повышение ресурса обосновано результатами широкой программы исследований состояния испарителей и обеспечено ужесточением водно-химического режима, снижением против расчетного числа переходных и аварийных режимов, проведением периодических химических промывок.

Главные циркуляционные насосы 1 контура в целом характеризовала успешная работа. В начальный период имелись случаи повреждения муфты сцепления валов, что приводило к неплановым отключением петель. Повреждения вызывались совпадениями резонансных частот валов с частотами крутильных колебаний. После определения причин и отстройки частот вращения насосов от резонансов повреждения прекратились.

В 1995 году на реакторе БН-600 стали проявляться симптомы затирания при вращении центральной поворотной колонны при проведении перегрузочных работ. Проведенная проверка показала наличие отложений натрия и его соединений, что затрудняло вращение. Было ясно, что в скором времени перегрузки топлива станут невозможными, вследствие чего осенью 1997 года после очередной перегрузки было принято решение о ремонте. Ремонт начался в апреле 1998 года и продолжался несколько месяцев. За это время было обнаружено, что отложения натрия привели к деформации центральной колонны. Во избежание повторения инцидента была создана схема противодавления, исключающая попадание натрия во внутреннюю полость центральной колонны.

В реакторе было проведено испытание большой группы экспериментальных ТВС с МОХ-топливом в виде таблеток и в виде виброуплотненного гранулята.

Эксплуатацией энергоблока БН-600 была решена главная, поставленная при его сооружении задача: демонстрация длительной, эффективной и безопасной работы энергоблока с реактором на быстрых нейтронах и натриевым теплоносителем. При этом блок имел и неплохие экономические показатели — стоимость производимой им электроэнергии примерно на 30 % ниже среднего тарифа электроэнергии, производимой ГРЭС в регионе.

В течение долгого времени реактор БН-600 является единственным в мире действующим быстрым энергетическим реактором. 8 апреля 2010 года закончился проектный, 30-летний срок работы энергоблока БН-600. За 2,5 месяца до этой даты на энергоблоке был выполнен большой комплекс мероприятий по программе продления срока эксплуатации, включая замену модулей парогенераторов и пароводяной арматуры, ремонт одного из главных циркуляционных насосов и паровой турбины, повышение сейсмостойкости энергетического оборудования, модернизация ряда технологических систем и т.п. В апреле 2010 года была получена лицензия на продление срока эксплуатации БН-600 на 10 лет до 31 марта 2020 года. 1 апреля 2020 года Ростехнадзор выдал Белоярской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока № 3 с реактором БН-600 до 2025 года.

В связи с заключением в 2000 году межправительственного Соглашения между РФ и США «Об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области», реактор БН-600 рассматривался в качестве установки для «раннего старта» по осуществлению программы утилизации с российской стороны. Для этой цели ФЭИ совместно с ОКБМ разработали эскизный проект «гибридной» активной зоны реактора, в которой в 25 % ТВС используется МОКС-топливо с утилизируемым плутонием, в остальных ТВС — урановое топливо. При этом боковой воспроизводящий экран заменялся на стальной отражатель нейтронов. Из-за приостановки действия указанного межправительственного Соглашения российской стороной в 2016 году, намеченные планы по переводу реактора БН-600 на гибридную активную зону не были реализованы.

Фотогалерея4