Один в пяти лицах

В январе 1966 года ОКБ «Гидропресс» приступил к разработке технического проекта нового реактора ВВЭР-400, предназначенного для типовой серийной атомной электростанции с двумя энергоблоками. Техническое задание на новую атомную энергоустановку было разработано совместно специалистами Курчатовского института и ОКБ «Гидропресс».

С самого начала работ конструктора стремились заложить в реактор наиболее передовые технические решения того времени. При разработке технического проекта был максимально использован опыт проектирования, изготовления и эксплуатации реакторных установок ВВЭР-1, В-2 и ВВЭР-3М. Уже 26 марта технический проект был представлен на рассмотрение НТС Минсредмаша, и стал основой для разработки проектного задания на АЭС с реактором ВВЭР-400. Научным руководителем работ стал Курчатовский институт, Главным конструктором — ОКБ «Гидропресс», главным проектировщиком — Московский институт «Теплопроект».

Проекты нового реактора и энергоблока создавались при отсутствии отечественных норм и правил создания атомных энергетических установок, по общепромышленным правилам, лишь для наиболее ответственного оборудования использовалась специально разработанная нормативная документация. Главным принципом безопасности являлось условие невозможности крупного нарушения герметичности первого контура, которое могло бы привести к существенному ухудшению охлаждения активной зоны. Предполагалось, что за счет высокого качества оборудования, трубопроводов и других компонентов реакторной установки можно будет избежать значительного их повреждения, исключив тем самым возможность серьезной аварии.

В ходе проектных изысканий было выявлено определенное отставание проектируемого энергоблока по технико-экономическим показателям от зарубежных аналогов. Это послужило поводом для пересмотра технических параметров и мощности первого контура реактора в сторону их увеличения, в частности, электрическая мощность установки выросла с 400 до 440 МВт, а реактор получил наименование ВВЭР-440 (принятый в ОКБ «Гидропресс» индекс реакторной установки В-179). Для этого температура воды на входе в реактор была увеличена до 270 °С (против 250 °С у ВВЭР-1), а на выходе — 300 °С (против 270 °С у ВВЭР-1). Давление на выходе из активной зоны составляло 125 атм (против 100 атм у ВВЭР-1).

Для ВВЭР-440 вновь была принята двухконтурная тепловая схема реактора. Выходя из реактора, теплоноситель-вода проходит по циркуляционным петлям к парогенераторам, и, отдавая в них тепло воде второго контура, образует насыщенный пар. Тепловая мощность реактора составила 1375 МВт, количество циркуляционных петель — 6. Каждая петля состояла из главного циркуляционного насоса и парогенератора, соединенных трубопроводом условным диаметром 500 мм. Из-за увеличения мощности реактора диаметр парогенераторов (ПГВ-4) также был увеличен.

Активная зона реактора состояла из 276 тепловыделяющих сборок (ТВС) с твэлами из циркония, содержащими таблетки из двуокиси урана обогащением 2-3,5 %. Размер под ключ ТВС — 144 мм.

Рабочим органом системы управления защитой (СУЗ) являлись кассеты АРК. На них возлагались функции аварийного прекращения ядерной реакции, регулирования мощности и компенсации изменений реактивности. Конструктивно кассеты АРК аналогичны ТВС. В активной зоне размещалось 73 кассеты СУЗ. В отличие от предыдущих проектов ВВЭР, где для перемещения органов регулирования применены механизмы с кинематической парой винт-шариковая гайка, в ВВЭР-440 использовался механизм с кинематической парой рейка-шестерня.

Основная компоновка оборудования первого контура и биологической защиты была аналогична компоновке реактора ВВЭР-3М. Сам реактор располагался в герметичной бетонной шахте. Верхняя часть шахты реактора герметизировалась от реакторного зала защитным колпаком из стали и бетона.

Одним из основных конструкционных отличий стало применение сферической крышки, так как использование ранее применявшейся плоской крышки было затруднено из-за повышенного давления внутри аппарата. Для сферической крышки изменилось и уплотнение — теперь оно состояло из системы круглых никелевых прокладок с гибким элементом. Корпус реактора (внутренняя поверхность) решено было изготавливать без антикоррозийного покрытия. Впоследствии это потребовало серьезных изменений водно-химического режима первого контура.

Кроме того, для уменьшения габарита верхнего блока и создания возможности осмотра и ремонта внутренней части сферической крышки нижняя часть верхнего блока была выделена в отдельный узел — блок защитных труб.

Постановлением правительства от 29 сентября 1966 года было принято решение об использовании реакторной установки В-179 при строительстве энергоблоков №№ 3 и 4 Нововоронежской АЭС. Строительные работы на основных объектах площадки начались в начале 1968 года. В начале следующего года на блоке № 3 начался монтаж основного оборудования, включая корпус реактора и парогенераторы. Окончание монтажа главного циркуляционного контура дало возможность в декабре 1970 года провести гидравлические испытания оборудования и трубопроводов.

Пусконаладочные работы на энергоблоке № 3 начались в декабре 1970 года и длились год. Весь 1971 год велись монтаж электрооборудования и КИП, поузловое опробывание систем, горячая обкатка оборудования… Системы, общие для энергоблоков №№ 3 и 4, были смонтированы и налажены при пуске энергоблока № 3, что впоследствии значительно ускорило работы по энергоблоку № 4.

Программа физического пуска реактора ВВЭР-440 проекта В-179 была рассчитана на 12 дней. В ходе экспериментов была получена зависимость коэффициента реактивности от различных параметров в широком диапазоне температур и мощностей, экспериментально проверена способность установки к саморегулированию и др.

30 декабря 1971 года состоялся энергетический пуск реактора. Освоение проектной мощности продолжалось полгода — до июня 1972 года, хотя реальный срок освоения составил 4 месяца — два месяца были потеряны из-за поломки турбогенератора. При этом фактическая электрическая мощность блока № 3 (а впоследствии и блока № 4) для климатических условий НВАЭС оказалась равной 417 МВт — эта мощность впоследствии была принята в качестве установленной.

В активной зоне реактора при использовании топлива с проектным начальным обогащением 3,3 % уже к концу третьей загрузки (1974 год) были достигнуты средняя глубина выгорания топлива 20,1 МВт*сут./кг урана и максимальное выгорание 24,7 МВт*сут./кг урана. Дальнейший перевод реактора на подпитку топливом обогащением 2,4 % и 3,6 % еще повысил выгорание. В реакторе энергоблока № 4 для подпитки стразу использовалось топливо обогащением 2,4 % и 3,6 % и была достигнута глубина выгорания топлива 30,1 МВт*сут./кг урана.

Серьезных недостатков в конструкции реакторов В-179 за годы эксплуатации выявлено не было. Так, через некоторое время после пуска энергоблока № 3 на рубашках патрубков циркуляционных петель были обнаружены трещины. Их появление оказалось связано с высокочастотными колебаниями температуры теплоносителя из-за неоднородности теплового поля потока.

На реакторной установке В-179 была принята система «мокрой» перегрузки топлива. На первом этапе производится выгрузка отработавших кассет из активной зоны в чехлы и установка на их место свежих кассет. Операция производится под слоем воды перегрузочной машиной. Бассейн перегрузки расположен в бетонной шахте реактора, в нем размещается 10 кассет. На втором этапе чехлы с отработавшими кассетами транспортируются из бассейна перегрузки в бассейн выдержки.

Блок № 3 обладал высоким уровнем автоматизации, в частности, расчеты режимов эксплуатации велись на электронной информационно-вычислительной машине ИВ-500, контролирующей основные параметры работы реакторов.

После аварии на Чернобыльской АЭС и принятия новых правил ОПБ-88 потребовалось проведение специальных компенсирующих мероприятий для повышения безопасности эксплуатации. В частности, были установлены дополнительные аккумуляторные батареи, смонтированы дополнительные дизель-генераторы и др.

Проектный срок эксплуатации реактора ВВЭР-440 был установлен в 30 лет. Реализованные в 1999-2002 гг. мероприятия позволили продлить срок эксплуатации блока № 3 до 2016 года (блок остановлен 25 декабря). В частности, на реакторе блока № 3 первые был осуществлен термический отжиг корпуса, позволивший восстановить свойства стали.

В рамках продления срока эксплуатации энергоблока № 4 НВАЭС проведено дополнительно более 40 мероприятий. В масштабной повторной модернизации был использован ресурс энергоблока-донора № 3, созданы принципиально новые системы безопасности, благодаря которым энергоблок № 4 стал соответствовать самым современным требованиям. После окончания всех работ срок эксплуатации модернизированного энергоблока № 4 продлен ещё на 15 лет, и составил суммарно 60 лет.

В июле 1969 года для обеспечения надежной эксплуатации реактора на номинальной мощности и безопасности при перегрузке топлива было принято решение о введении бора в теплоноситель первого контура реактора ВВЭР-440. Следствием этого решения стало сокращение вдвое органов СУЗ — с 73 до 37. Модернизированный реактор, проект которого также разработал ОКБ «Гидропресс», получил индекс В-230. Техническое задание на проект под названием «Техническое задание на реконструкцию крышки и внутрикорпусных устройств реактора ВВЭР-440 (вариант с 37 органами СУЗ)» выдал ИАЭ им. Курчатова.

Проведенный теплогидравлический расчет реактора показал, что внесенные в конструкцию изменения практически не повлияли на параметры охлаждения активной зоны. Тем не менее конструктора решили продолжить совершенствование аппарата, чтобы исключить недостатки, выявленные при эксплуатации действующих реакторов ВВЭР. Так, например, для снижения вибрации шахты изменился механизм крепления корпуса реактора. Таким образом, наряду с сохранением основных компоновочных решений в реакторе В-230 отдельные узлы подверглись существенным изменениям.

Для первых экземпляров реакторов ВВЭР-440 проекта В-230 защитный экран выполнялся заодно целое с выемной шахтой. В последующем экран, как отдельный элемент, был исключен, а его роль выполняла утолщенная цилиндрическая часть шахты.

В активной зоне реактора В-230 размещалось 349 кассет, в том числе 37 кассет АРК.

Первенцем с реактором ВВЭР-440 варианта В-230 стал энергоблок № 1 Кольской АЭС.

Решение о строительстве Кольской АЭС было принято Государственным производственным комитетом по энергетике и электрификации СССР в марте 1964 года. Специалисты института «Теплоэнергопроект» выбрали участок под строительство на Кольском полуострове вблизи поселка Зашеек. Первые строители появились там в конце ноября 1964 года. Непосредственно сооружение АЭС берет начало 18 мая 1969 года, когда в основание будущей станции был уложен первый кубометр бетона.

Будучи головным (всего планировалось изготовить 12 комплектов реакторов В-230), реактор энергоблока № 1 Кольской АЭС испытывался при пуске-наладке по расширенной программе. Например, дополнительно были проведены гидравлические испытания по определению перепадов давления теплоносителя, гидравлические и вибрационные измерения внутрикорпусных устройств и исследования температурного поля отдельных зон реактора.

Кроме того, существенно выросли требования к приёмочному контролю поступающего оборудования и качеству его монтажа. Увеличился как объем и номенклатура контроля, так и качественные показатели используемого при этом приборного парка средств контроля.

В июне 1972 года реактор был установлен на штатное место. В марте 1973 года на блоке № 1 Кольской АЭС были завершены гидравлические испытания и промывка оборудования. После горячей обкатки оборудование 1-го контура подверглось полной ревизии, для чего реактор был разобран с извлечением внутрикорпусных устройств. Оказалось, что нижние решетки рабочих кассет забиты угольной крошкой, стружкой, посторонними предметами, а на поверхности чехловых труб имеются надиры и царапины. Все кассеты были промыты, а четыре кассеты с максимальными дефектами — заменены.

25 июня 1973 года начался физический пуск реактора, энергоблок № 1 Кольской АЭС с реактором В-230 был выведен на минимально контролируемый уровень мощности — в 18 часов 50 минут приборы устойчиво зафиксировали начало реакции деления в активной зоне. А 29 июня в 15 часов 15 минут блок выдал в энергосистему первый ток.

25 декабря 1973 года энергоблок № 1 был выведен на проектную мощность. Последующие измерения теплогидравлических характеристик реактора показали, что он обеспечивает проектную мощность 1375 МВт (тепл).

Реакторы ВВЭР-440 варианта В-230 использовались в энергоблоках №№ 1 и 2 Кольской АЭС, №№ 1-4 АЭС «Козлодуй», №№ 1-4 АЭС «Норд», №№ 1 и 2 АЭС «Богунице».

Серьезных недостатков в конструкции реакторов В-179 за годы эксплуатации выявлено не было, хотя отдельные инциденты имели место. Так, после года эксплуатации АЭС «Норд» на реакторе энергоблока № 1 появились аномалии в поведении органов СУЗ. После вскрытия реактора было обнаружено, что произошло разрушение элементов крепления головки топливной сборки к циркониевому чехлу. Причина крылась в самовольном изменении заводом-изготовителем технологии фиксации крепящих винтов.

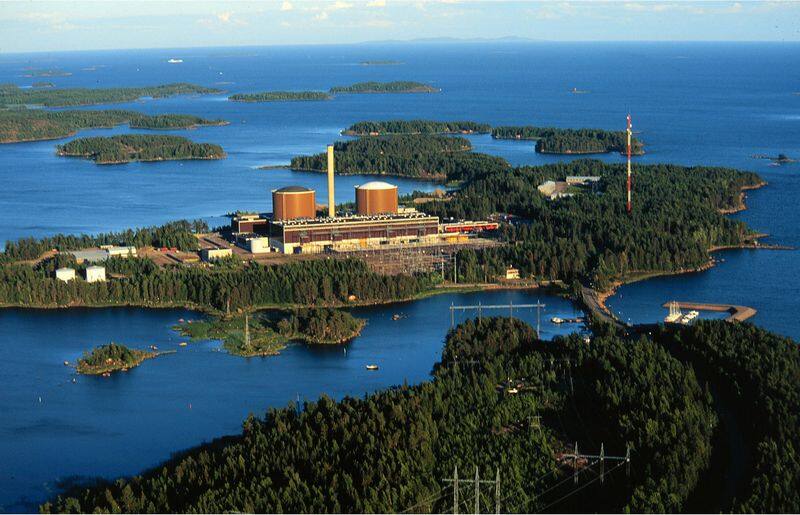

В 1969 году СССР заключило с Финляндией соглашение на строительство двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-440 в составе АЭС «Ловииза», в 1970 году был подписан соответствующий контракт. В соответствии с ним СССР должен был поставить, смонтировать и наладить оборудование реактора со сдачей в эксплуатацию первого блока на полной мощности в июне 1976 года. Это был первый опыт сооружения атомной станции по советскому проекту в капиталистической стране, что потребовало существенных корректив конструкции реактора.

Главным проектантом АЭС «Ловииза» стало Ленинградское отделение ТЭП, научным руководителем проекта — ИАЭ им. И. В. Курчатова.

До этого времени отечественные конструкторы и проектировщики атомных станций игнорировали международный опыт, вследствие чего даже самые современные блоки с реакторами ВВЭР-440 отставали от зарубежных аналогов. Финский заказчик выставил к проекту серьезные требования, основанные на нормативных документах зарубежных «атомных» фирм, в первую очередь американских. Главным из них было обеспечение условия безопасности АЭС.

ОКБ «Гидропресс» приступило к разработке проекта реактора для АЭС «Ловииза» еще в августе 1968 года после выхода распоряжения Совета Министров СССР, которым предприятию поручалась разработка технического проекта реактора с оборудованием шахтного объема и парогенераторов с учетом требований заказчика. Реактор для Финляндии получил в ОКБ «Гидропресс» индекс В-213. 23 октября 1970 года технический проект реактора В-213 с парогенераторами был утвержден на НТС Минсредмаша.

Главный критерий, которому должен был соответствовать реактор В-213, — обеспечение безопасности при разрыве главного циркуляционного трубопровода условного диаметра 500 мм. Кроме того, любые изменения конструкции не должны были создавать помех движению регулирующих стержней или воспрепятствовать охлаждению активной зоны, или изменить её конфигурацию. Реактор должен был обеспечивать сохранность активной зоны при условии максимальной температуры оболочки твэла в 1200 °С при отсутствии плавления топлива. С нуля пришлось конструировать защитную оболочку для оборудования и систем первого контура, поскольку такого элемента не было ни на одной советской станции.

В связи с этим последовали изменения в конструкции аппарата.

Корпус реактора дополнился четырьмя патрубками Ду 250 системы аварийного охлаждения реактора и антикоррозийной наплавкой внутренней поверхности, а в зоне нижних патрубков установлены дополнительные отбойники. Для шахтного объема разработана специальная ферма, рассчитанная на восприятие нагрузок от реактора при разрыве главного трубопровода, кольцевой бак с водой заменен на сухую бетонную защиту. Защитный колпак реактора рассчитан на увеличенное давление и др. Для защиты активной зоны от обезвоживания предусмотрена система аварийного охлаждения с 4 гидроаккумуляторами.

Для выполнения требований контракта в ОКБ «Гидропресс» дополнительно провели большой объем экспериментальных исследований по прочности реакторов и парогенераторов, уплотнительной способности разъемных соединений, кризису теплообмена в активной зоне, гидродинамики и вибрации внутрикорпусных устройств и пр.

Хотя реактор был советского дизайна, системы безопасности и управления в нем использовались зарубежные, разработок фирм Westinghouse и Siemens.

При проведении пуско-наладочных работ программа испытаний проходила обязательное согласование с заказчиком. При этом финская сторона руководствовалась девизом: главное — качество, сроки — второстепенное.

Пуско-наладочные работы на энергоблоке № 1 АЭС «Ловииза» стартовали в январе 1976 года и завершились 9 мая 1977 года. По ряду причин максимальная мощность реактора была ограничена уровнем в 92 % от номинальной.

За три последующих года было выполнено 3 перегрузки реактора, причем на последней (1980 год) была полностью извлечена активная зона и внутрикорпусные устройства реактора. Проверка не выявила каких-либо отклонений или нарушений, за исключением главных циркуляционных насосов, где было обнаружено 1,5 кг посторонних предметов, не повлиявших на работу насосов.

Кроме того было выявлено повреждение одной ТВС, вызванное её ударом о днище реактора при 2-й перегрузке.

Извлеченные во время 1-й перегрузки образцы материала корпуса показали сверхпроектное изменение температуры хрупкости металла. В качестве компенсирующего мероприятия было принято решение об установке на периферии активной зоны 36 кассет-экранов вместо топливных кассет. Впоследствии это решение применялось и на других энергоблоках.

В конце декабря 1980 года реактор В-440 варианта В-213 энергоблока № 1 АЭС «Ловииза» был выведен на проектную мощность. В результате реконструкции, проведенной в 1997-2002 гг., мощность реактора была поднята с первоначальных 440 МВт до 488 МВт.

В ходе эксплуатации реактор В-213 демонстрировал хорошую надежность и эффективность. Так, по уровню КИУМ АЭС «Ловииза» входила в число лучших в мире. Можно утверждать, что финский проект реактора В-213 вывел отечественные атомные институты и промышленность на новый уровень. Многие технические решения, опробованные в проекте, получили дальнейшее развитие на других проектах сооружения АЭС. Вместе с тем, ледовый конденсатор, позволяющий в случае крупномасштабной аварии быстро охладить объем гермозоны, больше нигде не применялся.

Конечно, на энергоблоках с реакторами В-213 имели место и различные инциденты. Одним из самых значимых в истории реакторов ВВЭР стал выброс радиоактивной водопаровой смеси из-за дефекта в парогенераторе на Ровенской АЭС. Там из-за отрыва крышки коллектора образовалась крупная течь из первого контура реактора во второй, что привело к переполнению объема парогенератора. Узел парогенератора впоследствии был модернизирован.

На базе финского проекта реактора В-213 в 1974 году был разработан и утвержден ряд проектов для серии АЭС с реактором ВВЭР-440, построенных в дальнейшем в СССР и за рубежом. К ним относятся энергоблоки №№ 3 и 4 Кольской АЭС, №№ 1 и 2 Ровенской АЭС, №№ 1-4 АЭС «Пакш», №№ 1-4 АЭС «Дукованы», №№ 3 и 4 АЭС «Богунице» и №№ 1 и 2 АЭС «Моховце».

Впервые идея строительства в Армении атомной электростанции была выдвинута в 1964 году. При отсутствии в республике достаточных гидроресурсов и запасов органического топлива строительство независимого и надежного источника электроэнергии создавало базу для интенсивного развития промышленности республики и могло сыграть решающую роль в спасении озера Севан от экологической катастрофы. Окончательно решение о строительстве АЭС в Армении было принято на совместном заседании Совета Министров и ЦК КПА в августе 1967 года. Впервые в практике СССР предстояло соорудить атомную электростанцию в сейсмически опасном районе — 8 баллов по шкале MSK-64.

Проект первой очереди Армянской АЭС с двумя энергоблоками ВВЭР-440 был утвержден Советом Министров СССР в августе 1969 года. Генеральным проектировщиком Армянской АЭС было назначено Горьковское отделение института «Атомтеплоэлектропроект». Проектирование Армянской АЭС началось в 1969 года сразу с рабочей стадии. Главные трудности для проектировщиков были связаны не только с новизной самой атомной тематики, но и, в гораздо большей степени, с высокой сейсмичностью района размещения Армянской АЭС при полном отсутствии нормативной базы.

Технический проект реакторной установки для Армянской АЭС, получивший индекс В-270, разрабатывался ОКБ «Гидропресс» и был завершен в июне 1972 года. За его основу был принят реактор В-230 с учетом ряда решений, реализованных в проекте реактора В-213.

Принятое 8-бальное сейсмическое исполнение Армянской АЭС обусловило ряд особенностей проекта, как, например, отсутствие кольцевого водяного бака, являющегося частью защиты от проникающего излучения. Основное оборудование первого контура и трубопроводы раскреплялись гидроамортизаторами и опирались на шаровые опоры. В мероприятиях по усилению сейсмостойкости ААЭС следует также отметить усиление строительных конструкций, использование специального сейсмостойкого оборудования и т.д.

Для обеспечения безопасности реактора на ААЭС установлена инженерно-сейсмическая станция и введена дополнительная защита реактора АЗ-1 по сейсмической активности. Конструкция внутрикорпусных устройств принята аналогичной проекту В-213, что позволило реализовать в проекте Армянской АЭС систему аварийного охлаждения активной зоны при крупных разрывах трубопроводов 1-го контура.

Строительство станции началось в 1970 году.

Энергетический пуск энергоблока № 1 Армянской АЭС состоялся 22 декабря 1976 года, а второго энергоблока — 5 января 1980 года. Электрическая мощность каждого энергоблока составляла 407,5 МВт.

7 декабря 1988 года в 11 час. 41 мин. в северных районах Армении (Спитак) произошло разрушительное землетрясение силой свыше 10 баллов (MSK-64). И хотя атомная станция полностью сохранила свою работоспособность, Постановление № 24 от 15.01.1989 г. Совета Министров Армянской ССР гласило: «… Учитывая общую сейсмическую обстановку в связи с землетрясением на территории Армянской ССР… остановить первый блок ААЭС с 25 февраля и второй блок с 18 марта 1989 года».

До своего останова в 1989 году ААЭС выработала 48 446 млн кВтч электроэнергии.

Однако в дальнейшем, учитывая энергетическую ситуацию, блокаду транспортных коммуникаций и отсутствие собственных энергоносителей Правительство Республики Армения 7 апреля 1993 года принимает Решение № 160: «О начале восстановительных работ и возобновлении эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС».

Результатом почти трехлетней титанической работы огромного коллектива атомщиков России и Армении стал беспрецедентный в истории мировой атомной энергетики повторный пуск Армянской АЭС, состоявшийся 5 ноября 1995 года. Всего второй реактор Армянской АЭС находился в режиме консервации 6,5 лет.

В ходе расконсервации и проведения восстановительных работ было также осуществлено дополнительное повышение сейсмостойкости ААЭС. После перезапуска энергоблока, исходя из имеющихся дефицитов безопасности, мощность энергоблока № 2 с реактором В-270 ограничена до 92 % номинальной.

Следующим этапом в развитии ВВЭР-440 стал реактор проекта В-318. 9 апреля 1979 года в Москве был подписан контракт на сооружение на Кубе АЭС «Хурагуа» с двумя реакторами ВВЭР-440 мощностью 1375 МВт(тепл.) общей электрической мощностью 850 МВт. Генеральным проектировщиком станции стало Ленинградское отделение ВГПИ «Теплоэлектропроект». Технический проект реакторной установки разработало ОКБ «Гидропресс» в 1982 году. Особенность проекта заключалась в тропическом и сейсмостойком исполнении реакторной установки, что подразумевало агрессивность окружающей среды и высокую температуру охлаждающей воды.

Технический проект разрабатывался с максимальным использованием оборудования реакторной установки В-213 — основные отличия были направлены на повышение сейсмостойкости. Кроме того, проект предусматривал определенную защиту реактора от возможного падения самолета. Корпус реактора был выполнен с увеличенной обечайкой из металла с повышенного качества.

Строительство первого энергоблока началось в октябре 1983 года. К 1986 году была закончена разработка технической документации, в следующем году была выпущена пуско-наладочная и эксплуатационная документации.

К январю 1992 года строительство машзала и защитной оболочки было завершено, на промплощадку доставлены корпус реактора, основное оборудование и трубопроводы. Однако в 1992 году решением правительства Кубы из-за отказа СССР в кредитовании строительство АЭС было прекращено. Строительная готовность энергоблока № 1 на тот момент оценивалась в 90 %.

Фотогалерея8