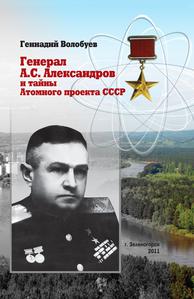

Биография

Анатолий Сергеевич Александров был незаурядной видной личностью и активным участником создания атомной отрасли страны.

Самая загадочная страница его биографии — происхождение. По официальной версии он родился 20 ноября (3 декабря) 1899 года в г. Новороссийске. Но есть версия писательницы Нины Шалыгиной, которая лично знала А. С. Александрова и полагала, что он побочный сын какого-то знатного человека, возможно дворянина. Первые годы А. С. Александров воспитывался в семье беднейшего крестьянина в деревне, которому незнакомые люди дали корову, коз, и прочее, пока ребёнка не забрали в приют. Александров пишет, что он был сиротой и о родителях ничего не знал. Только упоминает тётку и двоюродного брата, который был часовщиком и рано умер. Положение сироты позже помогло ему быстро проходить анкетный опрос при поступлении на важные государственные посты.

Есть еще один секрет в его биографии — Анатолий Сергеевич родился не в 1899 году, как обозначено во всех источниках, а на два года позже — в 1901 году 3 декабря. Ему в приюте прибавили 2 года, так как в ремесленное училище принимали с 12 лет, а ему после 4-х годичного обучения в школе, было всего 10.

Начинал Анатолий Сергеевич свою самостоятельную жизнь после окончания ремесленного училища цесаревича Николая в качестве рабочего, окончил Петроградские артиллерийские командные курсы РККА, командовал взводом, артиллерийской батареей, был начальником команды разведчиков на Южном и Западном фронтах, служил в Московском округе и демобилизовался в 1924 году.

Уже в ранние годы проявились его способности. Чтобы попасть в ремесленное училище на казённый счёт, надо было сдать все вступительные экзамены только на «отлично». Он с этим успешно справился. Работая на заводе, организовал поточным методом изготовление деталей с таким экономическим эффектом (как сказали бы сейчас), что пришлось сдерживать сдачу изделий в ОТК, чтобы не вызвать гнев других квалифицированных рабочих.

Учился в техникуме, затем в Военно-технической академии РККА. Чтобы поступить туда, надо было сдать 26 экзаменов, в том числе и по иностранному языку. Не обучаясь ранее ни одному из них, он за 3 месяца освоил французский и сдал все экзамены. От Ленинграда это был единственный претендент, кто прошёл в Академию. И, как ударник, закончил её на полгода раньше срока. С 1932 по 1938 гг. работал начальником учебной части, старшим преподавателем, а затем заместителем начальника кафедры в Военной академии механизации и моторизации РККА им. И. В. Сталина в Москве.

Надо заметить, что в числе его дипломников (в технической части) заканчивали Академию такие выдающиеся в будущем полководцы как И. Д. Черняховский, С. М. Штеменко, Н. И. Потапов и др. В это же время Анатолий Сергеевич участвовал в написании курса «Колёсных и гусеничных машин». Эту работу заканчивал, будучи на новом месте, так как был приглашён на работу в Кремль.

А. К. Круглов в книге «Штаб Атомпрома» пишет: «А. С. Александров был высокообразованным военным. Его лекции всегда привлекали много слушателей, и их ждали с нетерпением. Военную технику (своего профиля) он знал отлично. Его далеко не случайно привлекли к работам, связанным с освоением и созданием ядерного оружия...».

В правительстве страны он начал работать летом 1938 года в качестве секретаря Председателя Военно-Промышленной комиссии (ВПК) Комитета обороны при СНК СССР (председатель Л. М. Каганович). Тогда аппарат этой комиссии только комплектовался в основном военными кадрами, которые оставались в армии, но числились командированными в счёт «1000». Александров пишет: «...когда из промышленности было изъято (арестовано) много специалистов, на Политбюро было принято решение: «Откомандировать из Армии в промышленность 1000 высококвалифицированных специалистов». Вот в счёт этой тысячи нас и отобрали в ВПК».

В декабре 1941 года А. С. Александрову присвоили звание «бригадный инженер» и наградили первым орденом Трудового Красного Знамени. Так руководители страны оценили деятельность Анатолия Сергеевича в первые полгода войны.

Будучи заместителем члена ГКО обороны Л. П. Берия, вел всю черновую и подготовительную работу по линии руководства оборонной промышленностью. Постановлением СНК СССР от 22.02.1943 г. № 199 А. С. Александрову было присвоено воинское звание «генерал-майор инженерно-технической службы».

После ликвидации ГОКО в сентябре 1945 года Берия назначает Анатолия Сергеевича Александрова помощником зам. председателя СНХ СССР, т.е. самого себя (председателем СНХ был Сталин). Он на некоторое время оказался без дела, хотя числился в штате правительства. Война с Японией на производстве боеприпасов уже не отражалась, и всё шло, «как по накатанной». Не привыкнув бездельничать, Анатолий Сергеевич всерьёз взялся за изучение английского языка, для чего к нему ежедневно на рабочее место приходила преподаватель. Так продолжалось более года.

В то время его пригласил в здание ЦК партии зав. отделом Павленко и предложил возглавить военную администрацию в нашей оккупационной зоне в Германии. Эту идею высказал А. И. Микоян, который обещал договориться с Берия. Александров, естественно, не возражал. Как происходило согласование с непосредственным начальником, рассказал Александрову некий Ордынцев, при котором происходил разговор Микояна с Берия: «Позвонил Микоян. Чувствую, что разговор идёт об Александрове. Берия побагровел и орёт в трубку: «Ты что нашёл топор под лавкой? Заведи свои кадры и распоряжайся ими». А Александрову лично потом заявил: «Ты что шляешься по всяким там ЦК и нанимаешься на работу. Сиди и не рыпайся, никуда не поедешь». Ясно, что для Берия единственным авторитетом был только Сталин, а не «какие-то там ЦК».

А. С. Александров пишет: «Постепенно, примерно с конца 1946 года, Л. П. Берия начал привлекать меня к работам Первого Главного Управления (ПГУ) при СНК СССР, которое вместе со Спецкомитетом было создано 20 августа сразу после бомбардировки двух японских городов 6 и 9 августа 1945 года американцами. Начальником ПГУ был назначен Б. Л. Ванников, бывший нарком боеприпасов. Научным руководителем был поставлен Игорь Васильевич Курчатов».

На заседаниях Спецкомитета обсуждались наиболее принципиальные важные вопросы в ходе реализации Атомного проекта, здесь корректировались и одобрялись документы в виде постановлений и распоряжений ГКО (ГОКО), СНК (СМ) СССР, которые представляли на утверждение И. В. Сталину. А. С. Александров в этом деле являлся одним из самых активных ответственных лиц.

«В начале 1947 года, — пишет Александров, — меня вызвал Берия и говорит: «Пойдёшь работать к Ванникову. Ему как раз нужен заместитель по вопросам КБ-11 и «Горной станции». КБ-11, или объект № 550 — это как раз был тот объект, который занимался вопросами исследования, конструктивной разработкой, изготовлением и испытанием атомной бомбы. «Горная станция» — это условное название полигона, на котором должны были производиться испытания атомной бомбы. Если объект № 550 реально существовал, строился и работал, то «Горной станции» вообще не было. Даже точки на местности, где эта станция должна была бы строиться, не было».

Аркадий Круглов, написавший несколько книг по истории атомной отрасли, отметил ещё одну особенность: «Для обеспечения скорейшего создания ядерного центра — филиала лаборатории № 2 в Арзамасе, в ПГУ создаётся соответствующее подразделение — отдел № 3 и его руководителем был назначен А. С. Александров».

Постановлением Совета Министров СССР от 18 апреля 1947 года № 323 А. С. Александров был назначен заместителем начальника Первого главного управления при СМ СССР.

Структура ПГУ постоянно совершенствовалась. Шла напряжённая научная, техническая и организационная работа. Многие проекты принимались сходу без обязательных в обычное время согласований и смет. Так в «Мероприятиях по подготовке и организации работ КБ-11» пункт 6 гласил: «Разрешить Министерству внутренних дел СССР выполнение строительно-монтажных работ по строительству № 880 без утверждённых проектов и смет. Оплату работ производить по фактическим затратам».

С объектом № 550 судьба сведёт Александрова надолго, он вложит много сил, знаний, организаторских способностей, позже сам возглавит это уникальное конструкторское бюро и городок при нём.

А. С. Александров сразу же, приступив к исполнению обязанностей по ПГУ и соответственно Спецкомитету, конкретно занялся ядерным полигоном. Опубликованные скупые документы Атомного проекта не раскрывают всех подробностей создания этого тоже уникального в своём роде объекта. Был построен не просто полигон — поле с несколькими службами, а целый ряд весьма солидных комплексных объектов с жилыми посёлками, подземными и надземными сооружениями, казармы. А во время испытаний к эпицентру будущего взрыва ещё завозилась многочисленная техника, строились временные имитационные сооружения, устанавливалось разнообразное оборудование. Было обеспечено транспортное сообщение, охрана и техническое обслуживание.

Судьба преподнесла Александрову первый исторический подарок — быть одним из основателей, если не самым первым, этого грандиозного комплекса.

«Словом пошёл я работать в ПГУ. С чего начинать? КБ-11 вроде на ходу, а на «Горной станции», как говорится, и «конь не валялся». Вызвал я из Ленинграда Главного инженера ГСПИ-11 В. В. Смирнова. Он приехал на другой же день. Мы с ним обсудили все вопросы и решили, что нужно начинать искать площадку для строительства. Я позвонил в Географический институт АН СССР и после нашего письма к ним они выдали нам несколько пунктов пустынной местности. ... Были снаряжены четыре экспедиции по 10 человек в каждой, причём в каждую входили разные специалисты: геологи, гидрологи, энергетики и строители. Возглавлялась каждая партия нашим офицером».

В опубликованных документах Атомного проекта есть три предложенных на рассмотрение комиссии варианта размещения полигона. А. С. Александров после тщательного рассмотрения всех полученных результатов экспедиций, доложил М. Г. Первухину, министру химической промышленности, который в то время замещал болевшего Б. Л. Ванникова по руководству ПГУ, об итогах этой работы. Первухин собрал совещание, на котором присутствовали Главнокомандующий ВВС Главный маршал авиации К. А. Вершинин, Главнокомандующий артиллерией Главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов, начальник инженерных войск маршал инженерных войск М. П. Воробьёв и другие.

Предпочтение отдали площадке № 1, расположенной в Казахстане в 150 км от Семипалатинска. Во-первых, потому, что она расположена в пустынной местности, которую окружали сопки. Почва там была каменистой, она обеспечивала беспрепятственный проезд даже без дорог. Самое ближнее небольшое селение находилось в 120 километрах от площадки. Недалеко была судоходная река Иртыш, где можно было построить жилой посёлок для тех, кто будет обслуживать полигон. К тому же южнее Семипалатинска был аэродром.

Но самый главный вопрос, как строить полигон, какую концепцию заложить в проект, Анатолий Сергеевич решал в споре с Н.А.Борисовым — начальником Первого управления при Госплане СССР, заместителем начальника ПГУ. «Он считал, что мы там взорвём одну бомбу, и на этом всё кончится, а потому нечего огород городить, строить капитальные здания». Нужно, как он говорил «сляпать» саманные сараи и на этом всё кончить. Я же считал, что одним взрывом дело не обойдётся, людям придётся жить там постоянно, а потому надо строить капитальные здания, со всеми удобствами, чтобы людям жить там было бы не в тягость».

«У нас в ПГУ никто этим заниматься не хотел, все были заняты строительством завода для получения самого плутония. Полигон строило Министерство Обороны, и в дальнейшем он должен был обслуживаться военными. Поэтому я решил обратиться за решением спорного вопроса к маршалу А. М. Василевскому. Позвонил к нему, объяснил, в чём дело. Он сказал: «Приезжайте», и я поехал. Александр Михайлович подробно ознакомился с моими материалами и говорит: «Конечно же, надо строить капитальные здания со всеми удобствами, чтобы те, кто попадёт туда на службу, не тяготились бы своим бытом. Какой это чудак предлагает строить саманные сараи?». И завизировал проект решения Спецкомитета, которое я заранее подготовил. Этот проект решения в скором времени был принят Спецкомитетом».

28 августа 1949 года А. С. Александров был в числе лиц, лично присутствовавших на Семипалатинском полигоне во время испытания первой советской атомной бомбы РДС-1 и 29 октября 1949 года «за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания» А. С. Александрову было присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

В 1948 году Александрова по совместительству обязали руководить Вторым главным управлением ПГУ, которое занималось вопросами уральских заводов «А», «Б», «В» в Челябинске-40 (комбинат 817).

С апреля 1951 года А. С. Александрова назначают начальником конструкторского бюро № 11 вместо серьезно заболевшего П. М. Зернова. За успешное испытание атомной бомбы новой конструкции в 1951 году А. С. Александрова наградили Сталинской премией II-й степени, а за успешное испытание водородной бомбы — Сталинской премией I-й степени.

После смерти И. В. Сталина и ареста Л. П. Берия началось давление на Александрова. В 1955 году его вызвали в ЦК КПСС к Суслову, где было принято решение освободить А. С. Александрова от занимаемой должности.

А. С. Александрова назначают директором п/я 285 (Электрохимзавод) в г. Заозерный-13 Красноярского края (затем Красноярск-45, затем Зеленогорск). В Сибири он проработал всего три года и завершил здесь свою военную и производственную карьеру. Его главным итоговым делом всей жизни стало основание города Зеленогорска. Он руководил комиссией по выбору площадки для строительства завода и города, он обозначил место для жилой застройки и он же сделал первые шаги в создании современной социально-бытовой среды с высоким духовным потенциалом.

С 1958 года А. С. Александров на пенсии. Страна достойно оценила заслуги Анатолия Сергеевича: помимо Героя социалистического труда он был трижды награжден орденом Ленина, двумя орденами Кутузова 1-й и 2-й степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Он был лауреатом Ленинской и трех Сталинских премий.

Ушёл из жизни А. С. Александров 29 марта 1979 года в подмосковном городке Коренево Люберецкого района.

Библиография3

Фотогалерея6