Биография

Лев Андреевич Арцимович родился 12 (25) февраля 1909 года в семье статиста Управления железных дорог Московского узла. Его отец происходил из обедневшей дворянской семьи. До 1919 года семья Арцимовичей жила в столице, но из-за разрухи и голода вынуждена была покинуть Москву. Отец получил место заведующего губернским статистическим бюро в Могилеве и перевез семью в этот белорусский город. После Могилева был Гомель, затем — маленький городок Клинцы, куда Арцимовичи бежали от бедствий гражданской войны. В Клинцах материальное положение стало настолько невыносимым, что родители вынуждены были отдать сына в детский дом. Юный Арцимович бежал из детского дома и некоторое время считался беспризорным.

После гражданской войны положение семьи постепенно улучшилось. Семья Арцимовичей вернулась в ставший губернским город Гомель. В 1922 году отец будущего ученого был приглашен на должность заведующего кафедрой статистики в Белорусский государственный университет. В Минске Лев окончил девятилетку.

В 1924 году Л. А. Арцимович поступает на физико-математический факультет БГУ, который заканчивает в 1928 году. Для повышения образования после окончания университета Арцимович около года проводит в Москве, работая в различных библиотеках. В 1929 году он защищает в БГУ дипломную работу «Теория характеристических рентгеновских спектров», что дает ему право на получение диплома вместо простого свидетельства об окончании университета.

Научная деятельность молодого ученого началась в тридцатые годы в Ленинградском физико-техническом институте, куда вскоре после защиты дипломной работы он поступает на должность внештатного препаратора в рентгенографическом отделе ЛФТИ, но через полгода он перешёл в отдел электронных явлений и рентгеновских лучей, руководимый П. И. Лукирским.

Молодой препаратор совсем не умел ставить эксперименты. Старшим товарищам пришлось долго его учить элементарным навыкам, необходимым физику-исследователю.

Совместно с А. И. Алихановым выполнил ряд исследований по физике рентгеновских лучей, из которых наиболее интересным было экспериментальное исследование отражения рентгеновских лучей от тонких слоёв металлов под очень малыми углами.

В 1933 году в ЛФТИ начали развиваться исследования по физике атомного ядра, и Арцимович одним из первых переключился на новое направление. В 1935 году совместно с И. В. Курчатовым доказал захват нейтрона протоном. Совместно с А. И. Алихановым и А. И. Алиханьяном доказал сохранение импульса при аннигиляции электрона и позитрона (1936). Вместе с Курчатовым исследовал закономерности поглощения медленных нейтронов ядрами различных веществ (1934—1941).

Война заставила Арцимовича прекратить работы в области фундаментальных наук. Работая в Казани, физик полностью переходит на оборонную тематику. Вместе с С. Ю. Лукьяновым и другими физиками он вносит огромный вклад в оборонный потенциал нашей страны, разрабатывая прибор ночного видения — прообраз электронно-оптического преобразователя.

Дальнейшая деятельность Л. А. Арцимовича связана с разработкой атомного оружия. В 1944 году по предложению И. В. Курчатова ученый переходит работать в ЛИП АН СССР начальником научного отдела, где работал до последних дней своей жизни. Он возглавляет работы по электромагнитному разделению изотопов урана. От токов, имевшихся тогда в лабораторных масс-спектрометрах (порядка 10-10 ампера), нужно было перейти к токам порядка ампера, от капризных прецизионных приборов — к надежным аппаратам. Благодаря разработкам Л. А. Арцимовича хрупкий лабораторный масс-спектрограф со временем превратился в мощную промышленную установку. Под его руководством были изготовлены опытно-промышленные разделительные установки и в рекордно короткий срок (менее пяти лет) на Северном Урале введен в строй специализированный комбинат «Свердловск-45» (Комбинат «Электрохимприбор»).

4 декабря 1946 года Л. А. Арцимович был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению физико-математических наук.

В ходе исследований, проводимых ученым, особенно эффективными оказались делительные установки при разделении изотопов лития. Благодаря, в том числе, и этим установкам Советскому Союзу удалось первому взорвать в 1953 году термоядерную бомбу, опередив США. За эту работу в 1953 году Л. А. Арцимович удостоен Сталинской премии 1-й степени.

Новой научной задачей в пути выдающегося физика стало изучение процесса термоядерной реакции. По предложению И. В. Курчатова И. В. Сталин в 1950-м году назначил Л. А. Арцимовича руководителем экспериментальных исследований по управляемому термоядерному синтезу.

В начале 1951 года в кабинете И. В. Курчатова регулярно, раз в неделю, проходили семинары, на которых рассматривалась возможность мирного «приручения» водородного оружия. Ведущая роль на этих семинарах всегда принадлежала Л. А. Арцимовичу, который с самого начала обсуждений возлагал главные надежды на использование тока в плазме не только для ее нагревания, но и с целью возможности длительного удержания магнитным полем этого тока.

Результаты проведенных Арцимовичем экспериментов позволили разработать и испытать основные методы диагностики горячей плазмы.

В 1952 году ученый открывает нейтронное излучение высокотемпературной плазмы, за что в 1958 году был удостоен Ленинской премии.

23 октября 1953 года Л. А. Арцимовича избрали действительным членом (академиком) Академии наук СССР по Отделению физико-математических наук, специальность — «физика».

Параллельно развивается новое направление — плазменные ускорители или плазменные пушки. В конце 1955 года Л. А. Арцимовичем, С. Ю. Лукьяновым, И. М. Подгорным и С. А. Чуватиным был разработан электродинамический ускоритель плазмы, дающий сгустки плазмы со скоростью 200 км/с. Эта работа явилась началом нового направления в физике плазмы. Плазменные ускорители стали применяться для наполнения плазмой магнитных ловушек, использоваться в качестве вспомогательных движков на космических аппаратах и для обработки поверхностей металлов.

В 1956 году Н. С. Хрущев разрешил рассекретить работы по быстрым процессам и предложил И. В. Курчатову доложить о них в ходе поездки в Англию. Текст доклада был написан Л. А. Арцимовичем. Доклад произвел ошеломляющее впечатление на мировую общественность. О нем сообщали радиостанции на различных языках.

Последние годы жизни выдающийся русский ученый руководил работами по исследованию высокотемпературной плазмы на термоядерных установках «Токамак», шаг за шагом преодолевая трудности, создаваемые природой на пути к решению грандиозной проблемы. Тогда ученым казалось, что вот-вот у них в руках окажется неисчерпаемый источник энергии — управляемый термоядерный синтез.

Его первый в мире плазменный ускоритель выдвигался на Нобелевскую премию, но СССР из соображений секретности отказался от изобретения и Лев Арцимович своей заслуженной награды так и не получил.

Арцимович понимал, что успеху проекта может помочь развитие астрофизики, так как горячую плазму необходимо изучать не только в лаборатории, но и на звездах и Солнце. Он активно поддерживал строительство новых астрономических инструментов и потратил немало сил, чтобы на Кавказе была построена Специальная астрономическая обсерватория с гигантским телескопом.

В 1968-м году на установке «Токамак-4» были зарегистрированы первые термоядерные нейтроны. За цикл работ в «Токамаках» Л. А. Арцимович в 1971 году был удостоен Государственной премии СССР.

Советская наука, в частности астрономия, вышла на передовые позиции в значительной степени благодаря усилиям Л. А. Арцимовича. Результаты, полученные в термоядерных лабораториях, помогли понять физику солнечной и межпланетной плазмы, природу солнечных вспышек и гигантских плазменных выбросов из Солнца, вызывающих магнитные бури.

Большой вклад внес Л. А. Арцимович в образование. В 1953—1973 гг. Арцимович — профессор МГУ. В 1955 году Л. А. Арцимовича приглашают организовать кафедру атомной физики на физфаке МГУ. В течение многих лет он читает курсы атомной физики и физики плазмы. Им написан целый ряд учебных пособий: «Управляемые термоядерные реакции», «Замкнутые плазменные конфигурации», «Элементарная физика плазмы», «Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях», «Что каждый физик должен знать о плазме» и др.

Л. А. Арцимович поручает И. М. Подгорному создать при кафедре лабораторию термоядерного синтеза. Такой лаборатории тогда не существовало ни в одном университете мира. Работавшие в этой лаборатории студенты и аспиранты затем стали крупными руководителями науки в Польше, Чехословакии, США и в других странах. Это был первый опыт международного сотрудничества в области термоядерного синтеза.

Вклад Л. А. Арцимовича в развитие атомной физики и астрономии в нашей стране неоценим. Будучи идеологом и руководителем многих выдающихся и стратегически-важных для страны открытий, выдающийся ученый остается примером целеустремленности, отваги, профессиональной стойкости и преданности своему делу.

Лев Андреевич Арцимович — один из выдающихся мировых учёных в области термоядерной физики. Ученый, под чьим руководством в лабораторных условиях впервые была осуществлена термоядерная реакция. Л. А. Арцимович — основатель научной школы в области термоядерного управляемого синтеза.

Его интересовали история, литература и искусство, астрофизика, международная политика. Арцимович в 1963—1973 гг. был заместителем председателя Советского Пагуошского комитета и возглавлял Национальный комитет советских физиков. С 1957 года — академик-секретарь Отделения общей физики и астрономии АН СССР.

Народная молва приписывает Льву Андреевичу авторство остроумного высказывания: «Наука — лучший способ удовлетворения личного любопытства за государственный счет». Ему же принадлежат такие слова: «Наука находится на ладони государства и согревается теплом этой ладони. Конечно, это не благотворительность, а результат ясного понимания значения науки... При этом государство не может позволить себе играть роль доброго богатого дядюшки, покорно вынимающего из кармана миллион за миллионом по первой просьбе ученых. Вместе с тем скупость в финансировании действительно важных научных исследований может привести к нарушению жизненных интересов государства».

Научные заслуги Л. А. Арцимовича высоко оценены научной общественностью и руководством нашей страны. За выдающиеся заслуги в развитии советской науки и в связи с шестидесятилетием со дня рождения, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 февраля 1969 г. Арцимовичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Л. А. Арцимович — лауреат Ленинской премии (1958), Сталинской премии первой степени (1953), Государственной премии СССР (1971). Награжден четырьмя орденами Ленина (1951, 1954, 1967, 1969), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1945, 1953), медалями.

Лев Андреевич Арцимович ушел из жизни в 1 марта 1973 года. Ученый похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В 1973 году его именем был назван кратер на Луне. В 1974 году был спущен на воду теплоход «Академик Арцимович» (Франция). В 1985 году память об Л. А. Арцимовиче была увековечена и в названии улицы в Москве.

Библиография15

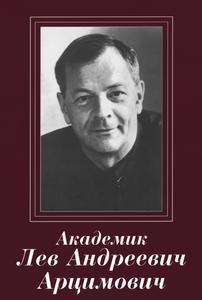

Фотогалерея8