Биография

Александр Федорович Беляев родился 12 июля 1907 года.

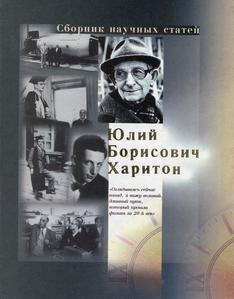

В 1930 году он закончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института, получив специальность инженера-физика. Прекрасное физическое образование, выдающиеся руководители и сподвижники, творческая научная среда ИХФ АН СССР в сочетании с талантом естествоиспытателя, целеустремленностью и огромным трудолюбием — все это определило успех научной деятельности А. Ф. Беляева. Уже первая работа, выполненная в 1934 году молодым Беляевым под руководством Ю. Б. Харитона и посвященная изучению механизма передачи детонации в вакууме от одного кристалла азида свинца к другому, дала неожиданный результат.

Последующий цикл работ был посвящен изучению механизма горения взрывчатых веществ (ВВ) и порохов. Эту область исследований Александр Федорович особенно любил и неизменно возвращался к ней в течение всей своей научной деятельности. Мировую известность принесла А. Ф. Беляеву созданная им совместно с Я. Б. Зельдовичем теория горения летучих ВВ. Прямыми опытами было убедительно показано, что горению вторичных ВВ (нитрогликоля, тротила) предшествуют процессы плавления и испарения, а химические реакции, определяющие скорость горения, протекают в газовой фазе. Он считал, что образовавшиеся пары вступают в реакцию не сразу, а после некоторого времени, необходимого для их дальнейшего прогрева. В результате горение возникает не на поверхности, а на некотором расстоянии от конденсированной фазы. Область прогрева паров образует несветящуюся темную зону, которая была установлена в процессе исследований. А. Ф. Беляевым были получены уникальные данные по температурам кипения и теплотам испарения многих ВВ.

Изучая (совместно с А. Е. Беляевой) горение инициирующего ВВ — прессованной гремучей ртути в вакууме, он открыл новое явление диспергирования при горении. Это от¬крытие играло такую же важную роль, как и представление о прогретом слое и роли тепла, передаваемого из газовой фазы на поверхность горения. Проведенные исследования легли в основу докторской диссертации А. Ф. Беляева «Механизм горения взрывчатых веществ», которую он защитил в 1946 году.

Значительное внимание А. Ф. Беляев уделял горению термитных смесей, состоящих из высококалорийных металлов (алюминия, магния) с различными окислами (хрома, железа). В его работах был сформулирован вывод о том, что для составов, у которых при горении отсутствует какая-либо газовая фаза, скорость горения не зависит от давления. Здесь же была высказана мысль о возможности образования в продуктах горения нитридов металлов.

В связи с проблемой создания высокоэнергетических смесевых твердых ракетных топлив (СТРТ) А. Ф. Беляевым с сотрудниками были выполнены исследования закономерностей горения модельных смесевых составов на основе перхлоратов аммония и калия с добавками металлов и катализаторов при различных давлениях и температурах. Были установлены зависимости скорости горения от давления, дисперсности и соотношения компонентов, начальной температуры.

Особо необходимо выделить работу А. Ф. Беляева по горению смесевых составов (совместно с Ю. В. Фроловым), в которой был применен мелкодисперсный, тщательно измельченный перхлорат аммония, что позволило авторам существенно (в несколько раз) увеличить скорость их горения. Эта работа получает в настоящее время новое развитие в связи с наметившейся тенденцией широкого использования субмикронных и наноразмерных частиц окислителя для резкого увеличения скорости горения различных топлив. Изучая механизм горения СТРТ, А. Ф. Беляев показал, что гетерогенная структура заряда оказывает значительное влияние на полноту химического превращения как в волне горения, так и в ракетном двигателе.

А. Ф. Беляев внес существенный вклад в представления о возбуждении взрыва и детонации при механических и тепловых воздействиях. Прежде всего, следует отметить выполненную совместно с В. К. Боболевым и 3.И. Ратнером работу по инициированию взрыва аммиачно-селитренных ВВ при ударе, в которой было получено несколько принципиальных новых результатов.

В годы Великой Отечественной войны, когда ощущался острый дефицит в полноценных ВВ, А. Ф. Беляев провел обстоятельные исследования детонационной способности аммиачно-селитренных, так называемых суррогатированных ВВ, в частности на смесях аммиачной селитры с тротилом (прототип аммонита), и инертным, невзрывчатым горючим — торфом (про¬тотип динамона). Эти работы имели большое научное и практическое значение. В процессе этих исследований были получены принципиально новые результаты: показано, что с ростом плотности заряда критический диаметр детонации смесей аммиачной селитры с горючим возрастает (в отличие от индивидуальных мощных ВВ); введено понятие «нормальное инициирование детонации»; выявлены особенности изменения параметров детонации в зависимости от дисперсности и соотношения компонентов, прочности и массы оболочки. Впервые была установлена возможность устойчивой полноценной детонации в чистой аммиачной селитре без каких-либо добавок. Показано, что аммиачная селитра, по существу, мало чем отличается от других ВВ, однако имеет большой критический диаметр детонации. А. Ф. Беляев правильно объяснил явление канального эффекта, приводящего к опасному отказу взрыва промышленных аммиачно-селитренных ВВ, тем, что ВВ уплотняется под действием продуктов, обгоняющих детонационный фронт и проникающих в зазор между зарядом и стенкой шпура, следствием чего является увеличение критического диаметра и обрыв детонации. Его рекомендации о целесообразности использования на взрывных работах смесей аммиачной селитры с жидкими горючими и смесей алюминия с водой нашли широкое применение. Таким образом, были заложены научные основы для широкого использования аммиачно-селитренных ВВ в народном хозяйстве.

В научных трудах, посвященных работе взрыва, А. Ф. Беляевым детально проанализированы методы определения работоспособности ВВ. Им дана четкая схема реального баланса энергии при взрыве. Сегодня метод сравнения работоспособности при помощи эквивалентных зарядов известен как метод Беляева.

А. Ф. Беляев одним из первых начал работы по изучению перехода горения пористых систем во взрыв и детонацию, убедительно показав, что причиной такого перехода является нарушение равновесия между притоком газа и его оттоком при горении. В случае твердых пористых ВВ указанное нарушение возникает в результате фильтрации газообразных продуктов горения, проникновения пламени в поры заряда и возникновения режима кон¬вективного горения. Эти работы (совместно со своим учеником А. А. Сулимовым, в дальнейшем профессором, продолжателем дела А. Ф. Беляева) положили начало новому научному направлению, связанному с изучением механизмов и закономерностей развития переходных взрывных процессов в пористых ВВ.

Необходимо особо сказать об А. Ф. Беляеве, как о прекрасном, искусном экспериментаторе. Он не признавал метод «научного тыка». Если многие исследователи ставят эксперимент, чтобы что-то найти, то он ставил эксперимент, чтобы подтвердить или опровергнуть собственные идеи. Почти всегда опыт, им задуманный, давал четкий ответ на поставленный вопрос. Где бы он ни был: в лаборатории, дома, на прогулке, — он продолжал обдумывать свою работу и постановку эксперимента для получения решающего результата.

Вся научная деятельность А. Ф. Беляева была неразрывно связана с ИХФ АН СССР, в котором он работал с 1931 года и до своей скоропостижной кончины в 1967 году. У А. Ф. Беляева была только одна длительная командировка, связанная с его участием в атомном проекте.

8 апреля 1946 года вышло Постановление Совета Министров № 805-327 о создании группы Я. Б. Зельдовича с задачей теоретического обоснования атомной бомбы и разработки термоядерного устройства на принципе детонации дейтерия и об организации КБ-11 при Лаборатории №2 АН СССР. Главным конструктором КБ-11 был назначен Ю. Б. Харитон, заместителем — К. И. Щелкин, руководителем лаборатории № 2 детонации взрывчатых веществ — А. Ф. Беляев.

Такие вопросы, как детонация взрывчатых веществ, передача процессов детонации в гетерогенных средах и теория сходящейся детонационной волны входили в число приоритетных проблем при создании первой советской атомной бомбы РДС-1.

Принципиальную важность имели адекватное понимание и конкретные измерения процессов, происходящих при сферически сходящейся детонации ВВ, а также отработка соответствующих элементов конструкции и разработка технологии их изготовления. Начальный этап этих работ относится к 1946 году (работы в НИИ-6), затем они были полностью сконцентрированы в КБ-11 (лаборатории А. Ф. Беляева, М. Я. Васильева, К. И. Щелкина). Уже на самом начальном этапе разработки ядерного оружия стало очевидным, что исследование процессов, протекающих в заряде, должно пойти по расчетно-экспериментальному пути, позволявшему корректировать теоретический анализ по результатам экспериментов опытных данных о газодинамических характеристиках ядерных зарядов.

А. Ф. Беляев с сотрудниками изучал детонационную способность индивидуальных ВВ и их чувствительность к механическим воздействиям. В Арзамасе-16 А. Ф. Беляев ввел многочисленные неписаные правила, повышающие безопасность работ со взрывчатыми веществами. Например, он рекомендовал работать с детонирующим шнуром во время подготовки опыта. В работах такого рода опасен момент отрезания детонирующего шнура необходимой длины. Оказывается, лаборант или препаратор, выполняющий эту процедуру, не должен держать ноги под панелью стола, на котором производятся монтажные работы. В подобных случаях имеется некоторая вероятность взрыва бухты шнура, лежащего под ногами оператора.

Несмотря на широту тематики, все его работы схожи своей законченностью и убедительностью экспериментальных доказательств, полученных с помощью удивительно скромных технических средств. Он был прекрасным экспериментатором: Я. Б. Зельдович называл его «теоретиком эксперимента».

Еще в 1948 году в лаборатории А. Ф. Беляева Е. П. Феоктистовой были проведены первые исследования тонких переходных процессов развития детонации при инициировании ВВ, принципиальная важность которых в полной мере проявилась в дальнейшем при исследовании вопросов безопасности ЯО.

Совместно с В. К. Боболевым А. Ф. Беляев выявил эффект «переуплотнения» зарядов — увеличения критического диаметра детонации, когда плотность заряда приближалась к ее максимальному значению.

В итоге напряженной работы большого коллектива исследователей, в сжатые сроки была создана практически новая технология прецизионного конструирования крупногабаритных конструкций, содержащих ВВ. Но из-за тяжелейшего инфаркта А.Ф Беляев был вынужден уехать в Москву, в ИХФ, где он вновь занимается горением ВВ и порохов.

Однако его участие в работах, имеющих отношение к атомному проекту, не прекращалось. Нужно сказать об одном малоизвестном трехлетнем эпизоде научной деятельности А. Ф. Беляева. В 1954—55 гг. несмотря на перенесенный инфаркт, А. Ф. Беляев по просьбе директора ИХФ академика Н. Н. Семенова, как председатель назначенной экспертной комиссии, выезжал и работал на Семипалатинском полигоне на испытаниях нашего атомного оружия. Дело в том, что здесь исследователи столкнулись с новым явлением — пятикратным усилением слабых ударных волн, возникшим в связи с инверсией температуры и градиентом ветра в приземной атмосфере, создававшими условия их нерегулярного отражения у поверхности земли. Теоретики в лице академика С. А. Христиановича заявили, что этого не может быть. А. Ф. Беляев в течение трех лет разбирался с этим эффектом, досконально изучил условия его возникновения и применявшуюся аппаратуру. Результатом этой кропотливой работы было заключение, что полученные результаты измерений не вызывают сомнения и непрогнозируемое усиление ударной волны на большом расстоянии действительно имело место. Впоследствии теоретики во главе с С. А. Христиановичем разработали новую теорию распространения слабых ударных волн с учетом нелинейных эффектов, которая подтвердила полученный результат.

А. Ф. Беляев всегда большое внимание уделял технике эксперимента. Так, под его руководством был создан датчик давления с возможностью непрерывной регистрации диаграммы давление-время при горении и взрыве в очень широком диапазоне давлений от 1 до 10000 атм. Датчик с частотой 100 кГц и линейной характеристикой был разработан и изготовлен в мастерских ИХФ АН СССР в течение короткого времени. Этому способствовал богатый опыт, который имел А. И. Коротков при разработке пьезокварцевых датчиков давления для регистрации параметров воздушных ударных волн. Вскоре такими датчиками были оснащены все установки лаборатории ИХФ, включая бомбы постоянного давления, манометрические бомбы и т. п. Эти датчики выдержали испытание временем, успешно работали и появились раньше зарубежных аналогов, уступая им только в геометрических размерах. Летом 1959 года на Семипалатинском полигоне с их помощью была проведена обработка результатов, полученных при взрыве 300-тонного заряда обычного ВВ (аммонита).

К молодым научным сотрудникам А. Ф. Беляев относился, как к равным, правильно и своевременно ставил новые актуальные задачи, и его любимым выражением, когда речь шла о малоисследованной проблеме, было «конь не валялся».

Своих учителей — Н. Н. Семенова и Ю. Б. Харитона — А. Ф. Беляев практически боготворил и был им бесконечно признателен. Он всегда тщательно готовился ко всем своим выступлениям и очень волновался. Но когда он докладывал Н. Н. Семенову или Ю. Б. Харитону о своих результатах, это волнение достигало предела. Вся его научная деятельность была неразрывно связана с Ю. Б. Харитоном, под руководством которого он проводил исследования, начиная с самых первых работ по передаче детонации в вакууме между частицами азида свинца и заканчивая последними своими работами, когда Александр Федорович по заданию Ю. Б. Харитона исследовал горение специальных составов, представляющих интерес для Арзамаса-16.

Александр Федорович Беляев был не только крупным ученым, но сердечным, доброжелательным и скромным человеком. Вместе с тем, он проявлял непримиримость всякий раз, когда встречался с легкомысленным и особенно, недобросовестным отношением к науке. По натуре мягкий и отзывчивый, А. Ф. Беляев не терпел делячества в науке. На первый взгляд он производил впечатление замкнутого и малообщительного человека. Но это было чисто внешнее впечатление: его богатый внутренний мир представал в совершенно ином свете, когда он читал лекцию или выступал с научным докладом на семинаре по интересной для него проблеме. Тогда он вдохновлялся, загорался («светился» изнутри) и даже улыбался.

А. Ф. Беляева всегда отличала высокая завидная работоспособность. Так, за период 1959—1966 гг. им было написано 20 статей (подавляющее большинство статей он писал лично по материалам сотрудников). Совместная с К. К. Андреевым монография стала настольной книгой для многих специалистов в области физики взрыва. А.Ф.Беляев — автор пяти монографий.

Александр Федорович был замечательным воспитателем молодежи, прекрасным лектором. Длительное время он читал в МИФИ блестящий курс лекций по горению и взрыву, которые отличались глубиной изложения и простотой подачи материала. Иногда он приносил на лекцию крупицу инициирующего ВВ — азида свинца, который детонирует при поджигании, издавая резкий, громкий звук к удовольствию слушателей и лектора.

За плодотворную научную работу А. Ф. Беляев был награжден орденами Красного Знамени (1949), Красной Звезды и Знак Почета.

Александр Федорович Беляев скоропостижно скончался на работе 12 января 1967 года. Похоронен на Востряковском кладбище.

В 1971 году А. Ф. Беляеву совместно с К. К. Андреевым была присуждена (посмертно) Государственная премия СССР за цикл работ по термическому разложению, горению, детонации и работе взрыва конденсированных систем. Фундаментальная значимость работ А. Ф. Беляева как истинно классических не изменяется со временем, о чем свидетельствует высокая цитируемость его работ как в отечественных, так и в зарубежных научных изданиях. Научное наследие Беляева сейчас успешно развивается в трудах его учеников и многочисленных последователей.

Библиография13

Фотогалерея7