Биография

Борис Васильевич Брохович родился 22 апреля 1916 года в селе Ловец Псковской губернии в семье медиков. В 1931 году после окончания школы поступил в фабрично-заводское училище Московско-Балтийской железной дороги, а после его окончания в 1933 году работал слесарем по ремонту паровозов в депо на станции Витебск. Затем переехал в г. Томск, где поступил в Томский индустриальный институт на энергетический факультет, который окончил в 1941 год по специальности «электрические станции, сети и системы электроснабжения». В 1941 году после окончания института работал на Челябинском ферросплавном заводе помощником мастера, заместителем начальника, начальником подстанций, начальником электроцеха, начальником отдела оборудования. Во время работы начальником подстанции обвинялся в гибели трех практиканток, но служба техники безопасности ферросплавного завода доказала, что Брохович не враг народа, а причина в неправильной схеме расположения шинных коридоров. Начальника подстанции отстояли.

Свой трудовой путь в атомной отрасли Борис Васильевич начал в октябре 1946 года. Челябинский обком ВКП(б) направил его на завод 817 — будущий комбинат «Маяк», где Б. В. Брохович начал работать начальником отдела оборудования. Жил в бараках, в комнате по восемь кроватей: производственники, физики, академики — вся мощь творческой мысли и промышленности Советского Союза. Но на быт никто не обращал внимания — надо было строить ядерный гигант.

Б. В. Брохович сразу же сошелся с И. В. Курчатовым, словно их судьба вела навстречу друг другу. Курчатов называл его Брохом, тот в ответ — Игорем. По-другому трудно было вместе наматывать километры, выбирая место для строительства радиохимического завода, главным энергетиком которого Брохович будет назначен.

В 1950 году Броховича переведут на новую должность — начальником смены на реактор АВ-1. С этого времени вся его дальнейшая судьба будет связана с реакторным производством. Он работал заместителем главного инженера, главным инженером и директором Реакторного завода.

Б. В. Брохович в совершенстве знал сложнейшее реакторное производство, принимал участие в работах по ликвидации аварий (неизбежных при пуске совершенно новых и опасных реакторных установок). За ним закрепилась сомнительная слава расшивщика «козлов». Это крайне неприятная ситуация, когда радиоактивный блочок — тепловыделяющая сборка — застревает в реакторном канале из-за разбухания или механического повреждения. Сначала надо найти этот блок, а затем думать, как его извлечь. Разумеется, при этом люди находились в зоне повышенной радиоактивности. Переоблучался и Брохович.

В 1956 году на реакторе «АИ» был осуществлен первый в мире эксперимент по частичной разборке разрушенной графитовой кладки реактора по причине неудовлетворительной стойкости урановых блоков с магниевой керамикой. В условиях высоких радиационных полей из реактора были извлечены 400 графитовых кирпичей, установлены новые графитовые колонны, закончены ремонт и монтажные работы различных систем реактора, после чего реактор проработал вплоть до 1987 года.

В 1966 году за заслуги перед государством в деле укрепления обороноспособности страны Б. В. Броховичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

18 мая 1971 года приказом министра среднего машиностроения СССР Б. В. Брохович был назначен директором химического комбината «Маяк», а в октябре 1988 года — директором ПО «Маяк». Б. В. Брохович принял комбинат в примечательное время, когда происходила большая реконструкция и реорганизация всего радиохимического производства и, по сути, был выстроен новый, с иголочки завод. В общей сложности он руководил предприятием более 18 лет.

Б. В. Брохович стоял у истоков зарождения первого в стране промышленного комплекса по производству плутония. Отличный специалист и умелый руководитель, он внес большой вклад в становление и развитие атомной отрасли, в укрепление оборонного потенциала страны. Под его руководством была проделана огромная работа по улучшению эксплуатации реакторов, повышению надежности и сроков их использования не только на комбинате, но и на родственных предприятиях 4-го ГУ Министерства среднего машиностроения.

Б. В. Брохович внес большой вклад в становление и развитие отечественной атомной отрасли, укрепление оборонного потенциала страны. Под его руководством вступил в строй первый в стране завод РТ по переработке облученного ядерного топлива, комплекс по остекловыванию жидких радиоактивных отходов, установка для получения гранулированного смешанного топлива. При нем были разработаны основные направления конверсионной политики предприятия, технически грамотно проведена остановка и консервация реакторов, обеспечено их содержание в безопасном состоянии.

Тема остекловывания радиоактивных отходов, на внедрении которой в свое время настоял Б. В. Брохович, была предельно засекречена, и до сих пор ряд других ядерных держав не могут повторить этот опыт. Суть в том, что жидкие радиационные отходы словно ввариваются в стекольную массу, отвердевают внутри и находятся там, как черепаха в панцире. Затем стеклянные блоки помещаются в хранилище в строго определенном порядке, чтобы можно было достать любую сборку, не трогая остальные.

Именно при Броховиче к середине 1980-х годов была установлена первая промышленная печь. За один год непрерывной работы такая печь заключила в стекло столько кюри радионуклидов, сколько было выброшено при Чернобыльской трагедии.

Легендарный Директор «Маяка» вел активную общественно-политическую деятельность, избирался депутатом городского Совета пяти созывов, был членом партийных и советских органов. Большое внимание он уделял решению социальных проблем работников «Маяка» и жителей города. При нем вырос новый молодой Озерск, высокий, с широкими улицами и проспектами, бегущими к набережным Иртяша и Большой Наноги. Б. В. Брохович был в курсе всех городских проблем: отчеты и сводки о них поступали директору наряду с производственными. В своей деятельности Б. В. Брохович много внимания уделял решению социальных программ, укреплению материально-технической базы здравоохранения, народного образования, детских дошкольных учреждений и т.д. Его имя внесено в городскую Книгу Почета, а в 1985 году он стал Почетным гражданином города Озерска.

Кандидат технических наук Б. В. Брохович — автор многих научных публикаций и мемуаров.

За заслуги перед государством в создании ядерного щита, в укреплении обороноспособности страны Б. В. Брохович удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден двумя орденами Ленина, Октябрьской Революции, дважды — Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», многими медалями и знаками трудового отличия. Он — лауреат Ленинской и Государственной премий СССР.

После выхода на пенсию в 1989 году Б. В. Брохович продолжал трудиться на предприятии инженером технического отдела.

Жил в городе Озёрске, где и умер 15 июня 2004 года. Похоронен на старом кладбище города Озёрска.

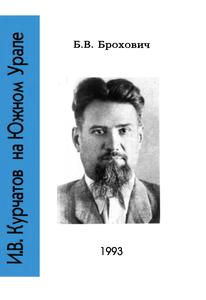

Библиография13

Фотогалерея17