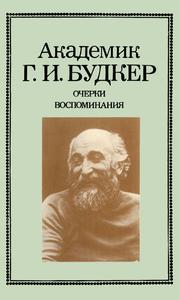

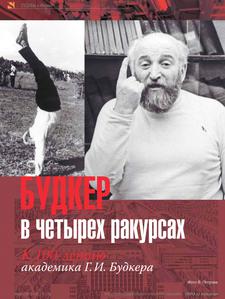

Биография

Герш Ицкович (Андрей Михайлович) Будкер родился 1 мая 1918 года в местечке Новая Мурафа Ямпольского уезда Подольской губернии Российской империи (ныне в Винницкой области Украины) в семье сельского рабочего. Герш жил в бедности, воспитывался матерью.

В 1936 году Г. И. Будкер, окончив среднюю школу в Виннице, поступает на физический факультет Московского государственного университета. Физикой он заинтересовался годом ранее, прочитав книгу А. Вальтера «Атака атомного ядра». Новая физика с её диковинными теориями сразу захватила его воображение. В МГУ под руководством Е. И. Тамма он выполнил свою первую научную работу, посвященную проблеме поиска тензора энергии-импульса электромагнитного поля в движущихся средах.

В 1941 году Г. И. Будкер окончил МГУ и прямо с последнего госэкзамена ушел добровольцем в действующую армию, хотя и имел броню, которая освобождала его от призыва как специалиста, нужного оборонной промышленности. До конца войны он служил на Дальнем Востоке зенитчиком, демобилизовался в 1945 году. Во время службы он стал автором нескольких новшеств, которые были использованы в зенитной части. Сообщение об атомной бомбардировке Японии произвело на него ошеломляющее впечатление, и уже тогда он решил непременно принять участие в решении атомной проблемы в СССР.

В 1945 году Г. И. Будкер поступил на работу в теоретический отдел Лаборатории № 2 АН СССР (с 1960 г. — Институт атомной энергии АН СССР) в должности научного сотрудника. Первой его научной задачей стал анализ динамики частиц в циклотроне. Затем он занимался теорией управления уран-графитовыми атомными реакторами, выполняет цикл работ по теории конечной уран-графитовой решетки, а также по кинетике и регулированию атомных реакторов. В дальнейшем первые годы работы в атомном проекте он называл не наукой, а поэзией, музыкой!

В 1946 году для обеспечения перспективных направлений фундаментальных физических исследований научное руководство советского атомного проекта приняло решение о строительстве в СССР двух ускорителей на рекордные по тем временам энергии — протонный ускоритель на 450-500 МэВ с последующим увеличением энергии до 650-700 МэВ и электронный ускоритель на энергию не менее 250 МэВ. В 1948 году рядом с поселением Большая Волга (будущая Дубна) был образован ядерный центр, по соображениям конспирации получивший название Гидротехнической лаборатории (ГТЛ) АН СССР.

По настоянию И. В. Курчатова разработка синхроциклотрона была начата в Лаборатории № 2. В ней организовали ускорительный отдел, призванный в кратчайший срок создать действующую модель будущего синхроциклотрона. С этого момента научные интересы Г. И. Будкера переключаются на теорию циклических ускорителей.

Г. И. Будкер первым обратил внимание на резонансные процессы в ускорителях и подробно их исследовал. Он разработал методику расчета шиммирования магнитного поля, предложил оригинальные способы эффективного вывода пучка из ускорителя.

После успешного испытания 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне первой советской атомной бомбы Постановлением СМ СССР от 16 мая 1950 года «Об утверждении списков премируемых в соответствии с Постановлением СМ СССР от 29 октября 1949 года научных, инженерно технических работников, рабочих и служащих, отличившихся при выполнении специальных заданий Правительства» Г. И. Будкер был награжден крупной денежной премией.

В 1950 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Последние орбиты ионов в резонансных ускорителях».

А еще через год Постановлением СМ СССР от 6 декабря 1951 года «О награждении и премировании за выдающиеся научные работы в области использования атомной энергии, за создание новых видов изделий РДС, достижения в области производства плутония и урана-235 и развития сырьевой базы для атомной промышленности» за участие в строительстве, монтаже, пуске и освоении мощного синхроциклотрона Будкеру Гершу Ицковичу присуждена Сталинская премия 2-й степени. Он также был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Г. И. Будкер начинает развивать теорию коллективных процессов в ускоряемом пучке частиц, заложив, по существу, новую область физики — физики релятивисткой плазмы. В частности, им была создана теория релятивистского кинетического уравнения и найдены его решения при редких столкновениях. В 1952 году ему удается обнаружить теоретически удивительно красивое образование из релятивистских электронов и ионов, которое он назвал стабилизированным электронным пучком. После сообщения об этих работах в 1956 году на Женевской конференции имя Г. И. Будкера становится широко известным среди физиков разных стран.

Особо его таланты учёного стали раскрываться с началом работ по управляемым термоядерным реакциям. В том же 1952 году он предложил способ магнитных пробок для удержания плазмы, который затем лег в основу всех так называемых «открытых» термоядерных систем.

Г. И. Будкер собирает вокруг себя небольшую группу энтузиастов, которая в 1954 году превращается в Лабораторию новых методов ускорения, предназначенную для проверки идей по физике ускорителей. Результат не заставил себя ждать — за короткое время ими был создан ускоритель бетатронного типа с током до 100 А, что на два порядка превышало токи лучших ускорителей того времени.

В 1956 году Г. И. Будкер становится доктором физико-математических наук, а в 1958 году его избирают членом-корреспондентом АН СССР.

С конца 1957 года, при поддержке И. В. Курчатова, Г. И. Будкер принимается за создание Института ядерной физики Сибирского отделения АН СССР, и в 1958 году его лаборатория преобразуется в отдельный институт. Г. И. Будкер переезжает в Новосибирск и становится первым директором Института ядерной физики Сибирского отделения АН СССР. Оставаясь директором этого института до последнего дня жизни, он превращает его в крупнейший ядерно-физический центр страны, завоевавший признание во всем мире как центр уникальных научных и технических решений.

В 1958 году Г. И. Будкер становится также профессором Новосибирского государственного университета, где он основал и возглавил кафедру общей (1959 г.) и ядерной (1962 г.) физики.

Ему не удается получить в ускорителе стабилизированный электронный пучок — технические трудности оказались пока непреодолимы, и он выдвигает новую идею — встречное столкновение двух ускоренных пучков. Идея сначала кажется недостижимой, однако накопленный им теоретический опыт открыл дорогу для решения проблемы — получения встречных пучков электронов, а затем электронов и позитронов. Так возникло основное направление исследований Института ядерной физики и новое направление экспериментальной физики элементарных частиц.

В Новосибирске была построена первая установка — ВЭП-1 и в 1964 году на ней был захвачен первый пучок в накопитель. Затем была создана новая установка — ВЭПП-2, на которой в 1967 году были проведены первые эксперименты со встречными электрон-позитронными пучками.

В 1964 году Г. И. Будкера избирают действительным членом АН СССР, а в 1967 году за разработку метода встречных пучков для исследований по физике элементарных частиц он с группой коллег становится лауреатом Ленинской премии.

В дальнейшем в институте для экспериментов по физике элементарных частиц строятся новые коллайдеры ВЭПП-2М, ВЭПП-3 и ВЭПП-4.

В 1966 году Г. И. Будкер предлагает эффективный метод демпфирования некогерентных колебаний в пучках тяжелых частиц. Суть его заключается в пропускании параллельно пучку тяжелых частиц пучка электронов с той же скоростью. Этот метод получил название электронного охлаждения и применяется во многих лабораториях, работающих с тяжёлыми ионами. В 2001 году Г. И. Будкер (посмертно) с группой ученых стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за метод электронного охлаждения пучков тяжелых заряженных частиц.

Еще при создании первых установок со встречными пучками Г. И. Будкер предложил использовать уникальные свойства синхротронного излучения таких пучков для проведения широкого класса экспериментов в области химии и биологии. Впоследствии это предложение было реализовано на установках ВЭПП-2М и ВЭПП-3, для которых были построены специальные каналы синхротронного излучения, оснащенные уникальной регистрирующей аппаратурой.

В 1968 году, выступая на международной конференции по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу, Г. И. Будкер призывает физиков приступить непосредственно к разработке термоядерного реактора. Его призыв оказал большое влияние на развитие термоядерных исследований и положил начало серьезному изучению инженерных проблем будущего термоядерного реактора.

Г. И. Будкер находился в постоянном поиске способов применения полученных теоретических и практических знаний в промышленность. Начиная с 1963 года, в Институте ядерной физики СО АН СССР под его непосредственным руководством разрабатывается и изготавливается целая серия специальных ускорителей с мощностью от нескольких киловатт до мегаватта для радиационной обработки материалов. Последние находят самое широкое применение в различных отраслях промышленности СССР.

Г. И. Будкер был не только выдающимся физиком, но и замечательным учителем, создавшим свою физическую школу. По его мнению, там, где не было каких-либо первичных ученых, какой-либо научной школы, вряд ли возможно плодотворное развитие научных идей. В его институте работали самые молодые академики в стране, а средний возраст членов Ученого совета составлял около 30 лет. Каждую среду в Институте ядерной физики за круглым столом проходили заседания Ученого совета, в работе которого принимали участие все желающие. Здесь обсуждались не только научные проблемы, но и новости со всего мира, новые фильмы и пр.

С первых шагов в научной деятельности Г. И. Будкера отличало глубокое понимание тонких вопросов физики. Он мастерски раскрывал парадоксы, часто возникающие при анализе физических проблем. Он неоднократно повторял, что даже при отрицательном результате физик не имеет права сказать «не получилось», а обязан найти законы природы, объясняющие результаты исследований. На своем научном пути Г. И. Будкер остерегался «хоженых троп», его всегда влекли оригинальные решения, сначала, как правило, получавших оценку «фантазия». Но после того, как замыслы неизменно им реализовывались, скепсис сменялся международным признанием.

В последние годы жизни Г. И. Будкер активно продвигал идею линейного коллайдера на энергию несколько сотен ГэВ.

Герш Ицкович Будкер умер 4 июля 1977 года в Новосибирске. Похоронен на Южном (Чербузинском) кладбище г. Новосибирска.

Имя ученого носит Институт ядерной физики СО РАН, улица в новосибирском Академгородке. Есть улица Будкера в Протвино и в Церне, Европейском ядерном центре в Швейцарии.

Библиография16

![Академик Герш Ицкович Будкер (1.05.1918–4.07.1977) : [к 70-летию со дня рождения]](http://elib.biblioatom.ru/data/atomnaya-energiya_t64-5_1988/thumb.jpg)

Фотогалерея18