Биография

Венедикт Петрович Джелепов родился в Москве 12 апреля 1913 года в семье служащих.

После окончания девятилетней школы в городе Солигалич Костромской области, с 1930 по 1932 гг. работал электромонтёром в Ленинграде.

В 1932-1937 гг. В. П. Джелепов учился на физико-механическом факультете Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина. После третьего курса он вечерами работал лаборантом в Лаборатории вторично-электронных преобразований, занимаясь изготовлением и испытанием фотоэлектронных умножителей.

Дипломную работу, посвященную созданию магнитного спектрометра, он выполнял под руководством А. И. Алиханова. Здесь же летом 1936 года он познакомился с И. В. Курчатовым. 22 июня 1937 года В. П. Джелепову был вручен диплом с отличием.

Его научную деятельность прервала военная служба — в 1937 году, после успешной сдачи экзаменов в аспирантуру, его призывают в армию. После демобилизации 16 января 1939 года он поступил на работу в Радиевый институт в лабораторию циклотронов, которой по совместительству руководил И. В. Курчатов. Здесь В. П. Джелепов участвовал в запуске первого в Европе дейтронного циклотрона. Но научная деятельность длилась только полгода — его вновь призывают в армию, он участвует в советско-финской войне. Только в марте 1941 года В. П. Джелепов смог вернуться к науке уже в стенах Ленинградского физико-технического института им. А. Ф. Иоффе АН СССР. Здесь младший научный сотрудник В. П. Джелепов под руководством А. И. Алиханова и И. В. Курчатова занимался вводом в эксплуатацию циклотрона на энергию 12 МэВ. Пуск ускорителя был запланирован на январь 1942 года, но с началом Великой Отечественной войны работы по ускорителю были остановлены как неактуальные. В составе института в конце августа 1941 года практически последним эшелоном он эвакуируется в Казань, куда прибывает в первой декаде сентября. Здесь его переводят в лабораторию радиолокации, где он занимается разработкой станции орудийной наводки. В декабре 1942 года станция прошла полигонные испытания и получила хорошую оценку. В Казани же в соответствии с распоряжением ГКО от 28 сентября 1942 года была создана специальная лаборатория для работ по урановому проекту во главе с И. В. Курчатовым.

Совместная научная деятельность с И. В. Курчатовым определила весь дальнейший жизненный путь В. П. Джелепова. В августе 1943 года В. П. Джелепов возвращается в Москву и приказом А. Ф. Иоффе № 86 от 14 августа в числе первых 11 сотрудников переводится младшим научным сотрудником в Лабораторию № 2, организованную И. В. Курчатовым для решения урановой проблемы. Затем В. П. Джелепова назначают заместителем начальника сектора Лаборатории № 2 АН СССР.

Сначала В. П. Джелепов продолжил работу по вводу в эксплуатацию циклотрона, необходимого для получения образцов плутония, но в 1944 году И. В. Курчатов поставил перед ним задачу оценки числа вторичных нейтронов, сопровождающих деление урана-233. Для исследований В. П. Джелепову были выделены 2 г радия и бериллий. Исследования велись на территории Лаборатории № 2 в специально построенном каменном домике. Первые экспериментальные данные были получены осенью 1945 года.

В 1945 году В. П. Джелепов в составе группы физиков командируется в Берлин для отбора имущества, сбора информации о состоянии ядерных работ, поиска урана и пр. В Берлине он был с 16 мая по 6 июня.

13 августа 1946 года Совет Министров СССР принял Постановление о строительстве мощного фазотрона (установка М) с электромагнитом. 25 апреля 1947 года для обеспечения научного руководства всеми работами по фазотрону в Лаборатории № 2 был создан научный отдел № 4. Научным руководителем работ по установке М стал М. Г. Мещеряков, а его заместителем — В. П. Джелепов.

В 1947 году В. П. Джелепов защищает диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук.

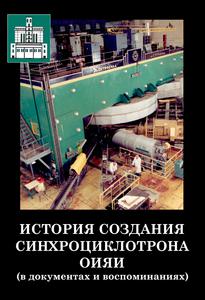

В середине августа 1948 году В. П. Джелепов получает от И. В. Курчатова ответственное поручение. Он назначается начальником сектора № 63, заместителем директора по научной работе создаваемой в Дубне новой Гидротехнической лаборатории, филиала Института атомной энергии. В. П. Джелепов непосредственно участвует в создании в Дубне самого крупного в то время в мире ускорителя протонов — пятиметрового синхроциклотрона на энергию 500 МэВ. Ему и руководству лаборатории необходимо было не только создать новый научный центр, но и направлять деятельность всех коллективов, участвовавших в создании уникального ускорителя и всех его систем, контролировать качество и сроки изготовления. Все сложные устройства ускорителя — пятиметровый магнит, вариатор частоты, вакуумные насосы и пр. — делались в СССР впервые, при этом ни заказчики, ни производители не имели права на ошибку, так как пуск ускорителя был запланирован к 21 декабря, 70-летию И. В. Сталина.

Сооружение и ввод в действие в ночь с 13 на 14 декабря 1949 года этого ускорителя ознаменовали рождение в нашей стране новой области фундаментальной науки — физики частиц высоких энергий. Именно здесь проявилось яркое дарование В. П. Джелепова как ученого и талантливого организатора науки.

За создание ускорителя В. П. Джелепов был удостоен звания лауреата Сталинской премии 1951 года и награжден орденом Ленина.

В начале 1950-х годов особый интерес вызывали эксперименты по рождению пионов и их взаимодействию с ядрами и нуклонами. Благодаря модернизации синхроциклотрона энергия ускорения протонов возросла до 480 МэВ, что позволило развить исследования в области физики нуклон-нуклонных столкновений. На установке были получены такие фундаментальные результаты, как доказательство зарядовой симметрии ядерных сил при высоких энергиях, обнаружение спиновой зависимости обменных сил в системе нейтрон-протон. Проведенные исследования были высоко оценены руководством страны — В. П. Джелепов в 1953 году вновь стал лауреатом Сталинской премии.

В 1953 году Гидротехническая лаборатория приобрела статус самостоятельного института под наименованием Институт ядерных проблем АН СССР. В. П. Джелепов был назначен заместителем директора института.

В 1954 году В. П. Джелепов защитил в Институте атомной энергии АН СССР диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук. В 1961 году ему присваивается учёное звание профессор.

В 1956 году в Дубне был организован первый международный ядерный центр — Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), и В. П. Джелепов назначается директором Лаборатории ядерных проблем этого института. С тех пор в течение более 30 лет Венедикт Петрович бессменно работал на посту директора. В 1956 году его избирают председателем диссертационного совета Высшей аттестационной комиссии при Лаборатории Ядерных Проблем ОИЯИ.

Трудно переоценить вклад В. П. Джелепова в дело организации и становления Лаборатории ядерных проблем и всего Объединенного института ядерных исследований. С присущей ему неистощимой энергией и редкой работоспособностью он успевал вникать в работу всех научных и производственных подразделений лаборатории, широко обсуждал с сотрудниками проблематику исследований. Сотрудникам коллектива были хорошо известны постоянное внимание директора ко всем их нуждам и большая доброжелательность.

В. П. Джелепов умеет создавать в коллективе моральную атмосферу, способствующую плодотворной научной работе, росту научных кадров, развитию новых научных направлений. Характерной чертой работ, выполненных в лаборатории, является высокая точность и значимость полученных научных результатов. Под его руководством Лаборатория ядерных проблем стала общепризнанным научным центром с широким международным сотрудничеством.

В. П. Джелепов выступил инициатором и пионером развития нового перспективного направления ускорительной техники — сильноточных ускорителей. С группой сотрудников в 1959 года им впервые создан циклотрон со спиральной вариацией магнитного поля, а в 1967 году осуществлен запуск электронной модели релятивистского циклотрона, на которой моделировался «суперциклотрон» — протонный ускоритель на энергию 800 МэВ с токами в несколько десятков миллиампер.

В. П. Джелепов внес значительный вклад в экспериментальные исследования слабых взаимодействий. Под его руководством был исследован фундаментальный слабый процесс — ядерный захват мюона в сверхчистом газообразном водороде и подтвержден V-А-вариант универсальной теории слабых взаимодействий Ферми.

В. П. Джелепову принадлежит неоспоримый приоритет в получении многих фундаментальных результатов в области физики мюонных атомов и молекул водорода. Он стал инициатором проведения широкомасштабных работ по изучению мюонного катализа ядерных реакций синтеза. Под его непосредственным руководством была открыта резонансная зависимость скорости образования мезомолекул дейтерия от температуры. Дальнейшие исследования В. П. Джелепова с коллегами резонансного механизма образования мезомолекул на Дубненском синхроциклотроне подтвердили теоретическое предсказание о высокой эффективности мюонного катализа в смеси дейтерия и трития и инициировали широкое развитие этих работ во всем мире. Полученные фундаментальные результаты представляли интерес с точки зрения принципиальной возможности использования явления мю-катализа в энергетике.

В 1965 году В. П. Джелепов стал соавтором открытия «Закономерность резонансного образования мюонных молекул дейтерия». В 1966 году его избирают членом-корреспондентом Академии наук СССР.

По предложению и под руководством В. П. Джелепова в 1967 году впервые в СССР были начаты исследования по использованию пучков быстрых протонов для терапии рака. Позднее на фазотроне ОИЯИ был разработан и создан клинико-физический комплекс с медицинскими пучками частиц различного типа: протонов, отрицательных П-мезонов и нейтронов высоких энергий. Комплекс использовался для лечения больных злокачественными опухолями и медико-биологических исследований.

По инициативе В. П. Джелепова в Лаборатории ядерных проблем в 1978 году было создано Отделение физики элементарных частиц высоких энергий, в рамках которого была развернута большая работа по созданию новых крупных экспериментальных установок для исследований на ускорителе в Серпухове и в ЦЕРНе и подготовке физической программы для ускорительно-накопительного комплекса ИФВЭ. В экспериментах на 70 ГэВ-ускорителе получен ряд важных результатов: открыт антитритий, обнаружены возбужденные состояния пиона, впервые измерена поляризуемость пиона.

В. П. Джелепов одним из первых обратил внимание на возможность использования сильноточных изохронных циклотронов для управления подкритическими сборками и создания на этой основе безопасной ядерной энергетики и установок для трансмутации ядерных отходов.

Под руководством В. П. Джелепова в 1980-1985 гг. на основе магнитопровода синхроциклотрона ОИЯИ создается новый ускоритель — сильноточный фазатрон на 680 МэВ с пространственной вариацией магнитного поля, дающий в 20 раз большую интенсивность выведенного пучка протонов.

На синхроциклотроне и других ускорителях института по его инициативе были развернуты радиобиологические и радиационно-генетические исследования, в результате которых были определены допустимые дозы облучения частицами высоких энергий для персонала ускорителей и космонавтов, были установлены механизмы мутагенного действия ионизирующих излучений.

В. П. Джелепов вел большую научно-организационную работу. В течение многих лет он являлся заместителем академика-секретаря Отделения ядерной физики АН СССР, работал членом Комитета по будущим ускорителям, возглавлял экспертную комиссию по физике ВАК. Он являлся бессменным председателем специализированного совета по защите докторских диссертаций при Лаборатории ядерных проблем, членом редколлегий ряда научных журналов СССР и международных журналов «Ускорители заряженных частиц» и «Мюонный катализ».

Научная и научно-организационная деятельность В. П. Джелепова получила широкое признание. В. П. Джелепов удостоен двух Сталинских премий (1951 и 1953 гг.), награжден орденом Ленина (1951 г.), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1962 и 1974 гг.), орденом Октябрьской революции (1983 г.), орденом Дружбы (1996 г.), орденами Болгарии, Монголии, Венгрии, медалями СССР и других стран. За исследования по мю-катализу и мю-мезоатомным процессам в изотопах водорода в 1986 году он удостоен Золотой медали и премии им. И. В. Курчатова Академии наук СССР. Он являлся почетным доктором Дрезденского Технического университета (ФРГ) и Университета им. Шафарика (Словакия).

C 1989 года В. П. Джелепов — почётный директор Лаборатории ядерных проблем Объединённого института ядерных исследований.

Венедикт Петрович Джелепов умер 12 марта 1999 года. Похоронен на Головинском кладбище Москвы.

Имя В. П. Джелепова носит улица в городе Дубне Московской области. 20 сентября 2013 года в Дубне открыт памятник академику Бруно Понтекорво и Венедикту Джелепову.

Библиография19

Фотогалерея9