Биография

Дмитрий Васильевич Ефремов родился 19 октября (2 ноября) 1900 года в Санкт-Петербурге в семье зубного техника.

Свою трудовую деятельность он начал в 18 лет преподавателем физики 13-й Петроградской гимназии. Затем работал десятником-чертежником, производителем работ на строительстве ж/д линии Петроград-Рыбинск, старшим техником, заведующим отделом оборудования строительства ж/д линии Александров-Гай — Эмба.

В 1921 году Д. В. Ефремов поступил в Петроградский политехнический институт. По его окончании в 1924 году работал инженером-проектировщиком, заведующим электромеханической лабораторией, заведующим бюро исследований, начальником технического отдела на Ленинградском заводе «Электросила» им. С. М. Кирова. Он защищает кандидатскую диссертацию, и в 1933 году ему присваивается ученое звание профессор.

В феврале 1938 года Д. В. Ефремова арестовывают. Находясь под следствием, он выполнял работу руководителя группы исследований — начальника лаборатории при главном инженере 40-го отдела завода «Электросила». Когда в 1939 году в Ленинграде, в физико-техническом институте в группе И. В. Курчатова возникла идея построить свой собственный циклотрон, Д. В. Ефремов поддержал её, взявшись вне плана за изготовление заводом «Электросила» электромагнита циклотрона, и даже занимался его проектированием совместно с А. И. Алихановым.

Находясь в тюремном госпитале, Дмитрий Васильевич пишет письмо И. В. Сталину, в котором утверждает, что его арест — ошибка и что он предан ему. В июле 1941 года Д. В. Ефремова без суда освобождают из-под ареста и назначают главным инженером завода «Электросила». Одновременно он работает заведующим кафедрой «Электрическая тяга» Ленинградского политехнического института.

В 1945 году в СССР развернулись работы по атомному проекту. 27 декабря 1945 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров СССР об организации особого конструкторского бюро (ОКБ) по проектированию электромагнитных преобразователей при заводе «Электросила» Наркомэлектропрома. Начальником ОКБ был назначен главный инженер завода. Первой задачей ОКБ стала разработка оборудования и систем контроля для электромагнитного метода получения высокообогащенного урана-235. Постановлению предшествовала записка Д. В. Ефремова от 21.11.45 «Об организации при заводе «Электросила» особого конструкторского бюро», в которой он сформулировал технические и организационные условия его деятельности.

Уровень вовлечения Д. В. Ефремова в атомный проект был достаточно высок, так он приглашался на совещание у И. В. Сталина по проблемам электромагнитного разделения изотопов урана — доклад о ходе работ в этом направлении делал Л. А. Арцимович.

Небольшой коллектив ОКБ показал высокую техническую зрелость, способность быстро решать самые сложные задачи создания уникального электрофизического оборудования. Коллектив вскоре был определен как главный разработчик оборудования для фундаментальных исследований в области ядерной физики, физики высоких энергий, управляемого термоядерного синтеза.

31 декабря 1946 года И. В. Курчатов, Л. А. Арцимович и Д. В. Ефремов составляют для Л. П. Берии справку «О состоянии работ по электромагнитному разделению изотопов урана, которая докладывается И. В. Сталину. В ней в частности, указывается, что 26 августа на экспериментальной установке лаборатории № 2 было впервые произведено разделение изотопов урана и получен уран-235 высокой чистоты (90 %) при производительности 0,6 мг урана в сутки. Важнейшим результатом этих опытов стало подтверждение возможности получения и разделения больших ионных потоков урана.

В 1946 году Д. В. Ефремов становится одним из руководителей проекта по сооружению первого в СССР мощного ускорителя протонов — синхроциклотрона на энергию 500 МэВ в Дубне. Ускоритель был сооружен в необычайно короткие сроки — эксперименты на нем начались уже в 1949 году.

В ноябре 1949 года Д. В. Ефремов в соавторстве с В. И. Векслером составляет для Л. П. Берии справку по ускорителям зараженных частиц и их значении для исследований строения вещества и проблемы ядерной энергии. В ней они, в частности, указывают, что дальнейшее развитие использования ядерной энергии теснейшим образом связано с прогрессом в сооружении мощных ускорителей, так как новые успехи в исследовании природы ядерных сил и устойчивости атомных ядер возможны только в том случае, если исследователи будут обладать мощными средствами воздействия на ядра.

В 1947 году Д. В. Ефремова назначают заместителем министра электропромышленности СССР — начальником Технического управления и председателем научно-технического совета министерства. С 1948 года он — первый заместитель, а со 2 апреля 1951 года до 5 марта 1953 года — министр электропромышленности СССР. На этом посту он наметил большую программу строительства в СССР крупных ускорителей, которую буквально своими руками провел в жизнь практически в полном объеме. Он активно интересовался проводимыми в то время научными опытами по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу, так, например, лично наблюдал за экспериментами на Большом импульсном генераторе (БИГ-1) в Институте атомной энергии.

В 1948 году он также становится редактором журнала «Вестник электропромышленности», затем входил в состав редколлегии журнала «Атомная энергия».

5 мая 1951 года выходит Постановление СМ СССР «О проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ по выяснению возможности осуществления магнитного термоядерного реактора». Приведенный в нем план мероприятий основывался на предложении А. Д. Сахарова об использовании внутриядерной энергии легких элементов с помощью магнитного термоядерного реактора (установка «МТР»). Постановлением Д. В. Ефремов утвержден заместителем научного руководителя проекта — Л. А. Арцимовича — по проектно-конструкторской части. Д. В. Ефремов также входит в состав научно-технической комиссии по проблемам МТР, созданной при ЛИПАН.

В 1953 году начинается проектирование протонного синхротрона на энергию до 10 ГэВ для ОИЯИ в Дубне. В выборе его параметров принял участие и Д. В. Ефремов.

Продолжает он заниматься и электромагнитным методом разделения изотопов. Д. В. Ефремов лично контролирует строительство и работу промышленной электромагнитной установки СУ-20, введенной под его руководством в строй на заводе № 418 в Свердловске-45. Установка СУ-20 стала крупнейшей установкой по электромагнитному разделению изотопов урана — для нее было построено пятиэтажное здание, а масса магнитов составляла несколько тысяч тонн. В 1952 году Д. В. Ефремов дает ряд предложений по повышению производительности её работы при получении лития-6, используемого при создании водородной бомбы.

В 1953-1954 гг. Д. В. Ефремов работает первым заместителем министра электростанций и электропромышленности, в 1954-1956 гг. — заместителем председателя Бюро по электроэнергетике, химической и лесной промышленности при Совете министров СССР.

В 1954 году ОКБ выделено в самостоятельную организацию и переведено в поселок Металлострой. Д. В. Ефремов возглавляет его до марта 1956 года, когда его назначают заместителем министра среднего машиностроения СССР и одновременно заместителем начальника Главного управления по использованию атомной энергии. В Главном управлении по использованию атомной энергии он отвечал, в том числе за секретность при освещении деятельности отрасли, в частности, по управляемому термоядерному синтезу. В этой должности он работает до мая 1957 года, после чего уходит на пенсию.

За время своей трудовой деятельности Д. В. Ефремов был награжден множеством государственных наград, он является обладателем четырех Сталинских премий. В 1946 году Д. В. Ефремов стал лауреатом Сталинской премии первой степени за создание паровой турбины генератора мощностью 100 тыс. л.с., частотой 10 000 об/мин, установленных на ТЭЦ, в 1948 году — Сталинской премии третьей степени за создание турбогенератора мощностью 100 тыс. кВт при 3000 об/мин с водородным охлаждением. В 1951 году за разработку проекта и сооружение мощного синхроциклотрона Д. В. Ефремову присуждается Сталинская премия первой степени, а в 1953 году — Сталинская премия первой степени за разработку и внедрение в промышленность электромагнитного метода разделения изотопов и получение этим методом лития-6.

В 1959 году Дмитрий Васильевич удостоен Ленинской премии за создание синхрофазотрона на 10 млрд эВ.

Он трижды кавалер ордена Ленина, награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» и медалями.

Дмитрий Васильевич Ефремов умер 27 ноября 1960 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

В 1960 году ОКБ передается в ведение Государственного комитета Совета министров СССР по использованию атомной энергии и переименовывается в Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры (НИИЭФА). В 1961 году НИИЭФА присвоено имя Д. В. Ефремова — основателя и первого руководителя предприятия.

Библиография

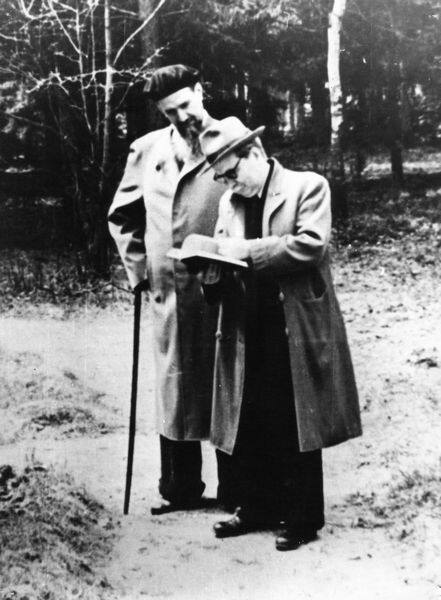

Фотогалерея7