Биография

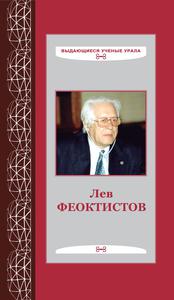

Лев Петрович Феоктистов родился в Замоскворечье 14 февраля 1928 года. Его отец Пётр Васильевич был одним из руководителей Центральных кооперативных курсов женщин, директором Химико-технологического института мясной промышленности, лектором Московского горкома партии. Мама всю жизнь работала фармацевтом в аптеке.

В 1950 году Лев Феоктистов с отличием окончил физический факультет МГУ по специальности «ядерная физика» и в феврале 1951 года с группой выпускников был направлен в КБ-11, в теоретический отдел Я. Б. Зельдовича. Здесь работал над термоядерной системой, вошедшей в историю атомного проекта как «дейтериевая труба». Один из разработчиков легендарного РДС-37 — первого отечественного заряда, основанного на принципе радиационного обжатия. За эту работу награжден орденом Трудового Красного Знамени (1956).

Летом 1955 года Л. П. Феоктистова переводят на Урал в НИИ-1011 (г. Снежинск), где в полной мере раскрылся его талант генератора идей. В новом ядерном центре он занимался теоретическими и практическими проблемами ядерных и термоядерных вооружений, термоядерного взрыва, гибридными термоядерными реакторами. Долгое время Л. П. Феоктистов работал первым заместителем научного руководителя ВНИИП, участвовал в экспериментах на Семипалатинском и Новоземельском ядерных полигонах. Его коллеги характеризовали его как необыкновенного человека и талантливого руководителя. Новаторство и неординарность были присущи ему при решении самых сложных научных проблем.

В 1958 году за разработку первого термоядерного заряда, принятого Советской Армией на вооружение, Л. П. Феоктистов удостоен звания лауреата Ленинской премии.

В 1961 г. он защитил диссертацию кандидата физико-математических наук, в которой рассмотрены вопросы физики ядерного взрыва. Одна из выдвинутых им идей, оказавших существенное влияние на разработку взрывных ядерных систем, открыла новые возможности по миниатюризации ядерных зарядов. С начала 1960-х гг. исследования различных режимов термоядерного горения привели к созданию промышленного ядерного заряда повышенной чистоты. За выдающийся личный вклад в эти работы награжден орденом Ленина (1961).

В 1963 г. Л. П. Феоктистову присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по специальности «Теоретическая физика». В 1964 году он защитил докторскую диссертацию, в 1966 году избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 2000 году — действительным членом РАН.

С 1967 г. возглавил теоретическое отделение ВНИИТФ и был назначен первым заместителем научного руководителя. С начала 1970-х занялся проблемами лазерного термоядерного синтеза.

Он умел предлагать простые, но гениальные, нетривиальные решения проблемы, находить выход из, казалось бы, безнадёжных ситуаций. Для него делать бомбы было не призванием, а обязанностью; не любимым делом, а необходимой работой, которую надо сделать наилучшим образом. Но он хотел заняться другими вопросами физики, и, в конце концов, осуществил свои мечты.

В 1978 году по личным убеждениям оставил разработки в области военного атома, считая, что «тема себя исчерпала», и занялся исследованиями проблем безопасности, поиском новой концепции ядерного реактора с так называемой внутренней безопасностью в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова (начальник расчетно-теоретического отдела, с 1980 года — заместитель директора по науке).

В 1986 году он неформально руководил научным штабом по исследованию причин и разработке мер по ликвидации Чернобыльской аварии.

С 1988 г. Л. П. Феоктистов работал в Физическом институте им. П. Н. Лебедева АН СССР (заведующий лабораторией, начальник отдела лазерного термоядерного синтеза, главный научный сотрудник). С годами его интерес к проблемам энергетики расширился. Им был предложен двухкаскадный вариант реактора, сочетающий в себе быстрый маломощный реактор-усилитель с энергетическим тепловым. Он рассматривал альтернативные схемы развития делительной ядерной энергетики, подчеркивая, что именно такие технологии будут основным поставщиком энергии при грядущем сокращении ресурсов органического топлива. В последние годы Лев Петрович занимался разработкой нового мощного источника импульсного электромагнитного излучения.

80-е годы XX века ознаменовались широкими социальными течениями, направленными против ядерной гонки, за сокращение ядерных вооружений. Л. П. Феоктистов включился в эти процессы, выступая с яркими, аргументированными докладами на различных международных форумах. В 1992 году избран почетным академиком Европейской Академии наук, искусств и литературы. Был членом правления Всесоюзного общества «Знание», членом редакционной коллегии журнала «Природа», заведующим кафедрой в Московском инженернофизическом институте, членом Российского комитета Пагуошского движения.

Труды Л. П. Феоктистова отражают широкий круг научных интересов Льва Петровича и несут на себе отпечаток его незаурядной личности. К сожалению, значительная часть его научного наследия, относящаяся к разработке российского ядерного оружия и изучению его действия, не может быть опубликована. Ему принадлежат многие основополагающие идеи, которые лежат в основе едва ли не большей части российского стратегического ядерного арсенала. Фундаментальные работы были выполнены Львом Петровичем и в области изучения поражающих факторов ядерного оружия. Он играл ведущую роль и в создании рекордного по чистоте промышленного ядерного заряда.

Л. П. Феоктистов в высшей степени обладал тем, что несколько условно называется научной интуицией. Его эрудиция была основана не на знании многочисленных выученных формул и уравнений, а на глубоком понимании основных закономерностей науки. Вся физика, и классическая, и квантовая, для него была как родной дом, и он с легкостью мог оценить любые физические явления и процессы, исходя из их места в общей картине современной физики. При этом он виртуозно проводил сложные численные оценки, не прибегая, как принято теперь, к помощи карманного калькулятора.

В то же время он прекрасно знал ценность расчетов на ЭВМ и умел четко поставить задачу для таких расчетов.

Лев Петрович во многих своих проявлениях был артистической натурой. Его выступления, доклады, статьи не только отличались научной глубиной, но и благодаря яркой форме производили сильное эстетическое впечатление.

После его выступлений подчас казалось странным, что до его выводов никто раньше не додумался — настолько убедительно и логично они были аргументированы. Однако за этой внешней простотой всегда стояла большая, напряженная работа. Лев Петрович был великий труженик, его мозг постоянно был в работе, и он часами, не отрываясь, проводил время за рабочим столом, а потом с удовлетворением делился полученными результатами.

Созданная им теория термоядерной детонации, его предложения по гибридному термоядерному реактору, оригинальные идеи по кардинальному решению проблемы безопасности атомных реакторов до сих пор сохраняют актуальность.

Нельзя не сказать об удивительном обаянии натуры Льва Петровича, изобретательности, активной жизненной позиции, прекрасном чувстве юмора. Все это создавало вокруг него атмосферу притягательности, и поэтому он оставил огромное число поклонников его таланта, учеников и друзей.

Внешне обаятельный, сохранивший до конца стройную фигуру и «львиную», хотя и седую, гриву волос, примерный семьянин и трогательный, заботливый отец, интереснейший собеседник и верный друг — он неизменно вызывал симпатии всех, кому посчастливилось с ним общаться.

Л. П. Феоктистов награжден орденом Октябрьской Революции (1971), орденом Трудового Красного Знамени (1975), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1998). Он — Герой Социалистического труда (1966), лауреат Ленинской (1958) и Государственной (1978) премий. Почетный гражданин г. Снежинск.

Скончался 14 февраля 2002 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Г. Москве.

Одной из звезд в созвездии Водолея присвоено имя «Академик Лев Феоктистов». Почетный гражданин г. Снежинска (1977). Одна из улиц Снежинска названа его именем (2003).

Библиография11

Фотогалерея15