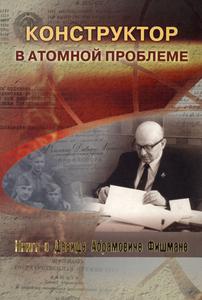

Биография

Давид Абрамович Фишман родился 21 февраля 1917 года в г. Тетиеве Киевской обл. в семье железнодорожного служащего. Трудовую деятельность начал слесарем-инструментальщиком в оружейно-механических мастерских ГПУ в Киеве. В 1934 году поступает на 3-й курс Харьковского индустриального рабфака, а после его окончания — в Киевский индустриальный институт. В 1936 году окончил школу полетов при центральном аэроклубе Осоавиахима в г. Киеве.

В 1938 году Д. А. Фишман перешел в Ленинградский политехнический институт, который закончил в январе 1941 года с отличием по специальности «инженер-механик» и был направлен на Кировский завод инженером-конструктором. С началом войны дизельное производство Кировского завода было эвакуировано на Урал, в г. Свердловск и преобразовано в завод № 76. В 1945 году он — заместитель начальника группы на заводе № 100 в г. Челябинске.

После войны возвращается в Ленинград.

В августе 1948 года Д. А. Фишман приехал в КБ-11 (Арзамас-16, Саров). Работал старшим инженером-конструктором, руководителем группы, начальником отдела, заместителем начальника сектора, начальником сектора...

Давид Абрамович активно участвовал в работе уже над первой отечественной ядерной бомбой РДС-1. О роли молодого инженера в этой работе свидетельствует то, что при испытании и первого, и второго изделия, сборка активных инициаторов на полигоне и их установка в бомбы были поручены конструктору Фишману.

В 1955 году из состава КБ-11 выделилось новое КБ — НИИ-1011, где Давид Абрамович возглавил конструкторский отдел. К этому времени относится начало проектных работ, связанных с созданием головной части с водородным зарядом для межконтинентальной баллистической ракеты. Давид Абрамович Фишман стал одним из основоположников принципов и правил конструирования, отработки и унификации принципиально новых узлов атомных и термоядерных зарядов. Под руководством Д. А. Фишмана и при его непосредственном участии были созданы высоконадежные конструкции зарядов для межконтинентальных баллистических ракет, разработанных С. П. Королевым.

В 1959 году Д. А. Фишман назначается первым заместителем главного конструктора ВНИИЭФ и до последнего дня жизни он руководит конструкторами зарядного КБ-1 КБ-11.

Развитие в США работ по противоракетной обороне в середине 60-х потребовало поиска ответных мер. Различные коллективы разрабатывали проекты по нескольким направлениям. При этом вопрос приоритета тех или иных свойств зарядов оказался центральным, определяющим развитие исследований и опытно-конструкторской разработки (ОКР) ядерных зарядов для РВСН.

Давид Абрамович возглавил работы по одному из направлений, которое, как показала жизнь, позволяло получить достаточно высокие характеристики стойкости зарядов при приемлемой для отечественных ракет массе ЯБП. Ключевым моментом развития этого направления было применение первичных инициаторов, выполненных по схеме, предложенной в отделе Б. Д. Бондаренко и получившей развитие в 60—70-х годах в работах В. Н. Михайлова и Р. И. Илькаева. Не существовало строгого доказательства того, по какому пути должно идти развитие зарядов. Выбор делали на основании аргументов, которые принимающим решение казались наиболее значимыми. Ядерные центры ВНИИЭФ и ВНИИТФ сделали разный выбор, и это знаменовало начало широкомасштабного технического соревнования, которое продолжалось многие годы, было насыщено драматическими сюжетами, но принесло важные для зарядостроения результаты, поскольку в итоге были отшлифованы все технические характеристики зарядов, разрабатываемых в каждом из институтов.

Давид Абрамович прекрасно знал производство и его возможности, хорошо ориентировался в особенностях серийной технологии изготовления основных, наиболее сложных узлов и деталей. Серийщики глубоко уважали его и безоговорочно выполняли его решения. Под руководством и при непосредственном участии Д. А. Фишмана создано, успешно испытано, передано в серию и находится на вооружении большое количество образцов ядерного оружия.

Д. А. Фишман создал систему конструирования зарядов, в основе которой лежит принцип реализации в конструкции сбалансированных функциональных, технологических, эксплуатационных и стоимостных характеристик. Перед разработчиками зарядов всегда стоит острый вопрос: с какой точностью в реальной конструкции должна воспроизводиться физическая модель? Практика создания первых зарядов, профессиональная психология физиков-теоретиков ориентировали конструкторов на воспроизведение физсхемы с предельной технически достижимой точностью. Широкий кругозор инженера-оружейника, понимание особой логики развития военной техники, ответственность за технологические и эксплуатационные свойства оружия не позволяли Давиду Абрамовичу безоговорочно следовать этому условию. От него требовалось организовать масштабный поиск лучших конструкторских решений, кропотливое изучение технологических проблем, оправданный технический риск, непреклонная воля в отстаивании на любом уровне своей позиции, чтобы в конечном итоге конструкторские и технологические параметры ядерных зарядов были поставлены на один уровень с их физическими характеристиками.

Систематическое и настойчивое внедрение этой системы в практику дало прекрасные результаты. Переданные на вооружение отечественные заряды обладают относительно небольшой чувствительностью к изменениям условий производства и эксплуатации, высоконадежны, не создавали серьезных проблем при их массовой разборке, которая велась в период сокращения вооружений. За десятилетия эксплуатации большого количества зарядов при их широкой номенклатуре не получено ни одной серьезной рекламации. Это — безусловный успех, особенно видимый при сравнении отечественного опыта с опытом разработчиков ядерного оружия в США: министерству обороны США приходилось возвращать отдельные типы зарядов для их полной замены.

Заслуга Давида Абрамовича и в том, что для оснащения комплексов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) были разработаны и переданы на вооружение ядерные заряды, которые в наибольшей степени отвечали требованиям к современному стратегическому оружию. В них заложены качества, которые могли сыграть решающее значение в случае развертывания каким-либо государством противоракетной обороны.

Бесспорны заслуги Давида Абрамовича в области повышения безопасности ядерных зарядов. Долгие годы Д. А. Фишман возглавлял межведомственную комиссию по надежности. Под его непосредственным техническим и организационным руководством была решена крупная проблема, имевшая фундаментальное значение для повышения безопасности зарядов: переход на систему электрического инициирования, основанную на безопасных мостиковых электродетонаторах — БЭДах.

Теоретические основы и лабораторные образцы БЭДов на рубеже 60-х годов разработал отдел В. К. Чернышева, который сделал очень много для продвижения этих работ. Однако для внедрения БЭДов в конструкцию зарядов требовалось провести широкие исследования по химической физике для определения оптимального состава взрывчатых веществ. Требовались новые источники электроэнергии, разработка малоиндуктивных электрических цепей для импульсной передачи энергии. Кроме того, необходимо было создать соответствующую технологию на заводе «Авангард» и разработать методы контроля и подтверждения высоких характеристик надежности.

Эти работы возглавил Давид Абрамович. Здесь он впервые применил новые организационные формы: сформировал неформальный творческий коллектив из специалистов разных подразделений. На совещаниях раз в неделю обсуждали ключевые технические проблемы, и так — в течение более чем двух лет, пока не был решен один из острейших вопросов повышения безопасности, а облик ЯБП в части систем инициирования не изменился кардинально! Результаты позволили создать и развить в отрасли отдельное направление по безопасным источникам преобразования энергии взрывчатых составов.

Следующий шаг был сделан в направлении принципиального повышения радиационной безопасности персонала при производстве и эксплуатации одного из основных узлов ядерного заряда. Этот пример дает бесспорное подтверждение, насколько большое значение придавал Давид Абрамович вопросам безопасности и как энергично работал над их решением. В исходной постановке задача формулировалась как внедрение технических решений, которые обеспечили бы радиационную безопасность эксплуатации ЯБП в войсках без проведения дозиметрического контроля. Между тем эти решения требовали широкого спектра исследований по физике горения веществ, поиска конструкторских решений в новой области техники, выяснения чрезвычайно тонких технологических вопросов, но, главное — реконструкции хорошо отлаженных серийных производств со специальной технологией. Все — ради безопасной эксплуатации без дозконтроля.

Безусловно, как при любом прогрессивном решении, в процессе исследований были получены дополнительные данные о технических достоинствах новых узлов, крайне необходимых для улучшения боевых свойств ЯБП. Все это склоняло чашу весов в пользу новых работ. Однако чтобы эти работы довести до завершения и новые узлы внедрить в производство, вновь потребовались непреклонная воля Давида Абрамовича, его техническая интуиция, превосходные организаторские качества, решимость всю ответственность брать на себя.

Д. А. Фишман воспитал целую плеяду превосходных инженеров, часть которых при этом приобрела опыт самостоятельной работы над крупными техническими проектами. Давид Абрамович умел тонко выдерживать грань между функциями наставника и ролью коллеги. Такая его особенность как руководителя способствовала развитию в учениках умения принимать самостоятельные решения в процессе конструирования. Он понимал, что научить профессии и воспитать руководителя может только самостоятельная работа, и смело шел на то, чтобы новыми направлениями руководили начальники отделов и лабораторий. Он, безусловно, был техническим лидером, чуждым ревности к одаренности других и их успехам; в совершенстве знал дело, полностью доверял соратникам, во главу угла всегда ставил настоящую работу, был мудр и добр. Ему были чужды, как он выражался, «тайны мадридского двора».

Он никогда не скрывал своей позиции, всегда с полной определенностью высказывал свое мнение. Его правила были просты: сформулировать позицию по принципиальным вопросам и не менять ее, поддержать дельное предложение, от кого бы оно ни исходило, немедленно дать высокую оценку удачной идее и выдвинуть ее автора, привлечь к совместной работе единомышленников. Борьбу вести честно, открыто, быть непреклонным в осуществлении принятых решений; если человек не оправдал доверия — забыть о нем, но без «последствий». Он постоянно внушал, что у конструктора высшей ценностью должна быть не сама свежая идея, а ее внедрение. Все время своей деятельности он тащил на себе груз многих технических проблем, и среди них выбирал ключевые.

За участие в разработке новых образцов атомных зарядов Давид Абрамович в 1951 году награжден Государственной премией и орденом Трудового Красного Знамени. В 1953 году за разработку и испытание стратегических систем оружия зарядов Д. А. Фишману была присуждена вторая Государственная премия. В 1954 году он награжден вторым орденом Трудового Красного Знамени. В 1958 году Д. А. Фишман становится кандидатом технических наук. В 1959 году Давиду Абрамовичу присуждена Ленинская премия. В 1962 году Д. А. Фишману было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1963 году он становится доктором технических наук, в 1978 году — профессором. В 1976 году присуждена третья Государственная премия. Давид Абрамович дважды награжден орденом Ленина (1956 г., 1962 г.) и орденом Октябрьской Революции (1971 г.). В 1986 году Д. А. Фишману присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». Почетный гражданин г. Сарова (1982 г.).

Умер Д. А. Фишман 3 января 1991 г. Похоронен в г. Сарове.

Библиография9

![Бриш А. А. Выдающийся конструктор ядерных зарядов [Фишман Д. А.]](http://elib.biblioatom.ru/data/brish_2007/thumb.jpg)

![Кремлев С. Атомный конструктор № 1 : [о Фишмане Д. А.].](http://elib.biblioatom.ru/data/-/thumb.jpg)

Фотогалерея7