Биография

Василий Степанович Фурсов родился 14 января 1910 года в городе Липецке в рабочей семье. Учась в последнем классе школы, был избран секретарем школьной комсомольской организации.

В 1927 году В. С. Фурсов стал студентом физического отделения физико-математического факультета МГУ. Вскоре он увлекся оптикой и решил связать с ней свою судьбу. В это время (1930 г.) на факультете будущий академик С. И. Вавилов начал читать курс «Физическая оптика» для студентов 4 курса. Однако он приветствовал появление на своих лекциях и студентов младших курсов (тогда на факультете обучение занимало 4 года). В. С. Фурсов и его однокурсник А. А. Власов стали посещать вавиловские лекции.

С. И. Вавилов был сторонником активного обучения студентов. Он раздавал им темы, указывал литературу и поручал делать доклады. В. С. Фурсову он предложил сделать сообщение о принципе Гюйгенса-Френеля. Для этого принес ему собственную книгу «Оптика» П. Друде на немецком языке. В. С. Фурсову, не знающему немецкого языка, пришлось затратить немало сил, чтобы подготовить доклад.

Осенью 1931 года С. И. Вавилов взял В. С. Фурсова, только что окончившего МГУ по специальности «теоретическая физика», к себе в аспирантуру и предложил ему экспериментальную тему «Исследование концентрационной деполяризации флуоресценции в парах». Но в следующем году С. И. Вавилова избрали академиком, и он переехал в Ленинград, где возглавил Оптический институт. С. И. Вавилов попросил профессора В. Л. Левшина продолжить руководство работой своего аспиранта, однако через полгода В. С. Фурсов, почувствовав тягу к теоретической работе, покинул аспирантуру. С 1932 по 1939 гг. он работал ассистентом, а затем доцентом в МГУ.

В 1936 году вместе с А. А. Власовым В. С. Фурсов развил теорию уширения спектральных линий на основе учета межмолекулярных взаимодействий. Эта теория получила широкую известность и признание в мировой науке и легла в основу многих теоретических и экспериментальных исследований по оптике. Второй важный цикл его довоенных работ относится к области квантовой статистики. В них были исследованы флуктуации плотности в газах, подчиняющихся статистикам Бозе и Ферми. Здесь впервые были установлены законы взаимной зависимости флуктуаций в двух пространственно разделенных элементах объема газа. Полученные результаты были использованы для определения рассеяния рентгеновских лучей и света вырожденным электронным газом и гелием в сверхтекучем состоянии.

В 1937 году В. С. Фурсов защитил кандидатскую диссертацию «Флюктуации плотности в газе Ферми». Став кандидатом наук и доцентом, в 1938 году В. С. Фурсов начал исполнять обязанности заведующего кафедрой теоретической физики. В 1939 году В. С. Фурсов вступил в ряды ВКП(б). В декабре 1941 года его призывают в армию, в рядах которой находился до 1944 года, принимал участие в боях на Калининском фронте.

В связи с началом работ по атомному проекту в Советском Союзе, капитан В. С. Фурсов был отозван из действующей армии и начал работать научным сотрудником Физического института АН СССР. 22 мая 1944 года он был переведен в Лабораторию № 2, впоследствии переименованную в Лабораторию измерительных приборов АН СССР (ЛИПАН), возглавляемую И. В. Курчатовым. Он был зачислен на должность старшего научного сотрудника, а позднее стал начальником теоретического сектора.

В июле 1944 года он был избран секретарем первой партийной организации ЛИПАН. В августе в члены ВКП(б) был принят И. В. Курчатов, рекомендацию которому давали В. С. Фурсов, его товарищ по физическому факультету А. Р. Стриганов и математик С. Л. Соболев.

В 1944 году В. С. Фурсов впервые применил теорию параметрического резонанса для исследования устойчивости пучка движущихся частиц. Он указал на возможность осуществления в ускорителях нового метода фокусировки пучка быстрых частиц на основе параметрического принципа повышения устойчивости пучка. Этот принцип получил широкое распространение и был назван «методом жесткой фокусировки».

Кроме того, в ЛИПАН B. C. Фурсов занимался расчетами накопления плутония в реакторе. В его характеристике, подписанной И. В. Курчатовым в 1946 году, сказано: «Тов. Фурсов В. С. с большим успехом занимается теоретической физикой. В своих работах выступает вдумчивым исследователем, глубоко анализирующим разрабатываемые вопросы». В 1947 году его назначают начальником сектора № К-15 Отдела оптических приборов (так назывался отдел ядерных реакторов) Лаборатории № 2.

В. С. Фурсов непосредственно участвовал в сборке и запуске реактора А-1 — первого оружейного ядерного реактора по наработке оружейного плутония в СССР и Европе, построенного на территории Комбината № 817 (ПО «Маяк»). Он состоял в администрации группы пуска «П-2» («П-2» означало Пуск-2, Пуск-1 уже прошел на реакторе Ф-1). Непосредственно пуском руководил И. С. Панасюк, а B. C. Фурсов, Е. Н. Бабулевич и И. Ф. Жежерун были его ближайшими помощниками. 8 июня 1948 года состоялся пробный запуск реактора, 10 июня — промышленный запуск и 19 июня — выход на режим.

29 августа 1949 года первая советская атомная бомба из плутония, полученного в реакторе А-1, была успешно взорвана на Семипалатинском полигоне. 29 октября 1949 года вышли закрытые Указ Верховного Совета и Постановление Совета Министров СССР «О награждении и премировании за выдающиеся научные открытия и технические достижения по использованию атомной энергии». За разработку и испытание первой советской атомной бомбы В. С. Фурсов был награжден орденом Ленина и стал лауреатом Сталинской премии 2-й степени.

С 22 декабря 1948 года по 15 марта 1951 года В. С. Фурсов работает на Комбинате № 817 научным руководителем реактора А-1, а с 7 июля 1951 года по август 1954 года — заместителем научного руководителя (И. В. Курчатова) комбината по уран-графитовым реакторам.

В. С. Фурсов стал автором первых теоретических работ по относительной разбраковке графита и урана для создаваемого реактора Ф-1 и строившегося на Южном Урале первого промышленного ядерного реактора. Вместе с И. В. Курчатовым он участвовал в теоретическом рассмотрении процессов, происходящих в этих реакторах. Работая над проектом советской атомной станции, В. С. Фурсов провёл целый ряд теоретических исследований, посвящённых свойствам уран-графитовых реакторов. Впоследствии часть результатов этих исследований вошла в монографию «Уран-графитовые ядерные реакторы».

В июле 1955 года в Актовом зале МГУ проходила сессия Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии. Она открылась большим докладом В. С. Фурсова «Работы АН СССР по уран-графитовым реакторам». В этом докладе впервые открыто были изложены работы по созданию и пуску первого советского ядерного реактора, построенного на природном уране и графите, как замедлителе нейтронов.

За годы своего участия в советской ядерной программе В. С. Фурсов был также награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и стал лауреатом еще двух Сталинских премий (1951 г., 1953 г.).

В 1954 году В. С. Фурсову присуждается ученая степень доктора физико-математических наук.

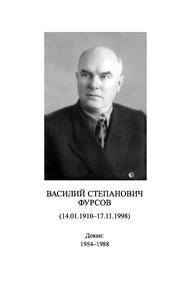

В 1954 году по рекомендации И. В. Курчатова решением ЦК партии в возрасте 44 лет В. С. Фурсов был назначен деканом физического факультета МГУ, продолжая одновременно работать в ЛИПАН заместителем И.В.Курчатова по уран-графитовым реакторам, строившимся в Челябинске-40, Томске-7 и Красноярске-26.

В 1957 году он целиком перешел на работу в МГУ. Вернувшись на родной факультет, В. С. Фурсов сразу проявил себя жестким и рачительным хозяином. У него выработались четкие представления о том, каким должен быть физический факультет и в каком направлении ему следует развиваться. Все его решения принимались исходя из интересов факультета. Никакой звонок «сверху», никакое давление со стороны влиятельных академиков не могли изменить его решение, если он считал его правильным.

В. С. Фурсов был твердым поборником закона, установленных правил, традиций. Он требовал от сотрудников производственной дисциплины, ответственного отношения к порученному делу, добивался четкого порядка во всех сторонах жизни факультета. Он быстро завоевал огромный авторитет в университете.

Обладая огромным жизненным опытом, будучи строгим поборником порядка, В. С. Фурсов временами казался излишне бюрократичным, т.к. по всем существенным поводам требовал соответствующую бумагу. В ходу у него была фраза: «Язык к делу не пришьешь». Зато многочисленные недоброжелательные комиссии всегда уходили с факультета в полном разочаровании, придраться было просто не к чему.

Огромное внимание В. С. Фурсов уделял расстановке и воспитанию кадров. На все ключевые посты на факультете он расставлял молодых, энергичных, честных и преданных делу молодых специалистов. Им он доверял и часто предоставлял большую самостоятельность. Однако каждый из них всегда был готов к его придирчивой проверке, и в случае прокола в работе декан устраивал надолго запоминающуюся головомойку. При этом старые заслуги в расчет не принимались.

В. С. Фурсов придавал первостепенное значение развитию науки на факультете, стремясь держать здесь планку очень высоко. При нем создавались новые лаборатории, кафедры, получили развитие перспективные научные направления.

В 1989 году В. С. Фурсов завершил свою работу на посту декана физического факультета МГУ.

За годы его руководства сотрудниками факультета было получено 26 Ленинских, 54 Государственных и 26 Ломоносовских премий. Многие из них были награждены орденами и медалями. Сам Василий Степанович был отмечен вторым орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени и премией Совета Министров СССР. В 1994 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный профессор МГУ».

Василий Степанович Фурсов скончался 17 ноября 1998 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Библиография5

Фотогалерея9