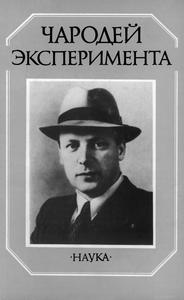

Биография

Игорь Николаевич Головин родился 12 марта 1913 года в Москве в семье профессора геодезии. Учился на физическом факультете МГУ, и после его окончания в 1936 году поступил в аспирантуру к И. Е. Тамму, которого впоследствии считал своим наставником в науке и жизни. Уже в студенческие годы И. Н. Головин проявил интерес к научной работе. Его дипломной работой стало исследование теории ядерных сил, которое было опубликовано отдельной статьей «Ядерные силы и энергии связи 3Н и 3НЕ» в 1938 году в ЖЭТФ. В 1939 году И. Н. Головин защитил диссертацию на степень кандидата наук по теме «Поляризация вакуума в теории Дирака».

С 1939 по 1943 гг. И. Н. Головин преподавал физику в Московском авиационном институте, где организовал лабораторию по исследованию физики деления тяжелых ядер. В июле 1941 года после начала Великой Отечественной войны он вступил в отряд народного ополчения в составе 18-й дивизии Ленинградского района. Участвовал в сражении под Гжатском, и лишь благодаря цепи случайностей остался жив. В октябре 1941 года списанный по хромоте из армии И. Н. Головин вернулся в Москву.

В июне 1942 года И. Н. Головин перебрался в Алма-Ату вместе с эвакуированным Московским авиационным институтом. Здесь, помимо чтения лекций, он занимался также прикладными оборонными исследованиями, в частности, акустической локацией самолетов с самолета в группе А. К. Вальтера. Однако эксперименты показали, что максимальное возможное расстояние акустической локации — полкилометра — слишком мало для обнаружения вражеского самолета. И. Н. Головин написал подробный отчет в Уфу руководству Украинской академии наук и перешел на работу в Украинский физико-технический институт Академии наук Украинской ССР в лабораторию К. Д. Синельникова, где приступил к изучению сантиметровых радиоволн для радиолокации. В марте 1943 года в лаборатории был создан генератор мощностью 15 ватт стационарного генерирования, который решили назвать «киатрон» по первым буквам имен Кирилл (Синельников), Игорь (Головин), Антон (Вальтер). Отчет о работе был направлен адмиралу А. И. Бергу, ответственному в то время за радиолокацию. Вскоре было подготовлено решение ГКО о вызове Головина и других в Москву для развития работ по киатрону. В первых числах июля И. Н. Головин с коллегами прибыл в Москву, где им предложили работать во вновь организуемом НИИ во Фрязине под Москвой. Осенью 1943 года он приступил к продолжению работ по радиолокации в НИИ-166.

Но уже через год, узнав о разворачивающихся работах по советскому атомному проекту, И. Н. Головин едет домой к И. В. Курчатову, и осенью 1944 года он становится сотрудником Лаборатории № 2 АН СССР (Лаборатория измерительных приборов АН СССР, НИЦ «Курчатовский институт»). Можно сказать, что судьба вернула его в лоно ядерной физики.

В 1945 году И. Н. Головин был в командировке в Германии и Австрии.

В 1944-1950 годах И. Н. Головин участвовал в разработке электромагнитного метода разделения изотопов урана и лития под научным руководством Л. А. Арцимовича. Для эффективной работы установки требования к стабильности ускоряющего напряжения и напряженности магнитного поля были очень высокими, на порядок выше, чем на действующих в то время установках. Подобных систем, даже близких по параметрам, в Советском Союзе тогда не существовало. В середине 1947 года ток легких ионов на созданной ими установке приближался к одному миллиамперу, что сулило получение легкого урана уже в весомом количестве.

В середине 1951 года, в поселке Нижняя Тура, в 300 км севернее Свердловска, началось строительство опытного завода для разделения изотопов урана электромагнитным методом. Заводу присвоили аббревиатуру СУ-20. Однако процесс оказался очень дорогим по сравнению с диффузией, и он не пошел для разделения изотопов урана. Однако в то время возникла необходимость в получении изотопа литий-6, как сырья для изготовления трития для водородной бомбы. И его дообогащение делали электромагнитным методом на том электромагнитном заводе.

В 1953 году за разработку и внедрение в промышленность электромагнитного метода разделения изотопов и получение этим методом лития-6 И. Н. Головин удостоен звания лауреата Сталинской премии СССР.

С 1950 года в течение восьми лет И. Н. Головин был первым заместителем И. В. Курчатова. На него легла значительная часть организации (с 1951 г.) работ по магнитному термоядерному реактору (МТР), предложенному И. Е. Таммом и А. Д. Сахаровым. Он вошёл в учреждённый согласно постановлению Правительства Совет по МТР.

В секторе И. Н. Головина велись эксперименты с сильноточными разрядами в магнитном поле, в которых проявилась винтовая неустойчивость плазмы при нарушении критерия Шафранова-Крускала. В 1956-1957 гг. дала результаты сооружённая под руководством И. Н. Головина и Н. А. Явлинского тороидальная ловушка с продольным магнитным полем и металлическим кожухом. Последующие установки этого типа получили придуманное И. Н. Головиным название «Токамак» (ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками). Многолетняя работа большого коллектива исследователей во главе с Л. А. Арцимовичем по улучшению параметров разряда в токамаках привела (1969 г.) к признанию мировым термоядерным сообществом направления токамаков как наиболее перспективного.

В 1957 году по поручению И. В. Курчатова Игорь Николаевич Головин переключился на направление открытых ловушек с магнитными пробками. В руководимом им отделе «Огра» был выполнен ряд пионерских работ, важных для управляемого термоядерного синтеза в целом. В опытах на осесимметричной открытой ловушке «Огра I», введённой в строй в 1958 году, был обнаружен эффект подавления желобковой неустойчивости неоднородным вращением плазмы в радиальном электрическом поле. В 1958 году за исследования мощных импульсных разрядов в газе для получения высокотемпературной плазмы И. Н. Головин был удостоен звания лауреата Ленинской премии СССР.

В экспериментах на «Огре-II» и «Огре-III» (1967-1975 гг.) продемонстрирована стабилизация плазмы методом обратных связей. В 1971 году в экспериментах на «Огре-III» была продемонстрирована первая в мире термоядерная ловушка со сверхпроводящими катушками. Эксперименты 1980-х годов на «Огре-IV» выявили влияние невложенности дрейфовых поверхностей на удержание в ловушках. На «огринском» токамаке ТО-1 в 1971 году вместе с сотрудниками Института кибернетики АН Украины осуществлено равновесие без толстого кожуха, с помощью обратных связей. С тех пор во всём мире равновесие в токамаках поддерживается только так. На том же ТО-1 продемонстрировали (1978 г.) стабилизацию методом обратных связей винтовой моды. На ТО-2 (1978 г.) опробован тороидальный дивертор.

С 1988 года И. Н. Головин занимался исследованием возможности создания термоядерных реакторов, использующих D-3He топливо, и экологически чистой термоядерной энергетики на их основе. В связи с этим он привлёк внимание к первостепенности материаловедческих проблем в УТС.

И. Н. Головин одним из первых стал говорить о важности инженерных проработок реактора, был горячим энтузиастом создания термоядерной энергетики. Системы удержания он оценивал, прежде всего, с точки зрения реализуемости в реакторе. Разработкам, проведённым под его руководством, был свойственен высокий инженерный уровень. В частности, известны его достижения в вакуумной технике (еще в Огре-I удалось достичь 10–10 мм рт. ст.). Вообще И. Н. Головин удачно сочетал в себе таланты физика и инженера.

Как учёного И. Н. Головина отличали открытость ко всему новому, увлечённость и в то же время трезвое осознание трудностей намечаемого дела, основанное на знании предмета. Он приступал к практическому осуществлению задуманного хорошо подготовленным, тогда включался ещё один его талант — организатора. Это вместе с научным и нравственным авторитетом помогало мобилизовать коллектив и добиться успеха.

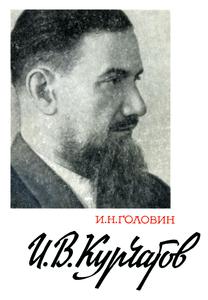

Игорь Николаевич был необычным и своеобразным человеком, истинным романтиком, человеком фантастической трудоспособности и широких взглядов. Он покорял, а то и ставил в тупик своей прямотой, раскованностью, необыкновенной искренностью. Многолетний каждодневный рабочий и человеческий контакт связывал его с И. В. Курчатовым. Он написал биографическую книгу «И. В. Курчатов», которая вышла в 1967 году в издательстве «Атомиздат»

Научные достижения И. Н. Головина были отмечены многочисленными наградами. Он — лауреат Ленинской (1958 г.) и Сталинской (1953 г.) премий СССР. Награжден двумя орденами Ленина (1951 г., 1954 г.), орденами Октябрьской Революции (1983 г.), «Знак Почета» (1954 г.), медалью «За трудовую доблесть» (1953 г.) и другими медалями. Заслуженный деятель науки Российской федерации (1966 г.).

Игорь Николаевич Головин скончался 15 апреля 1997 года.

Библиография15

Фотогалерея19