Биография

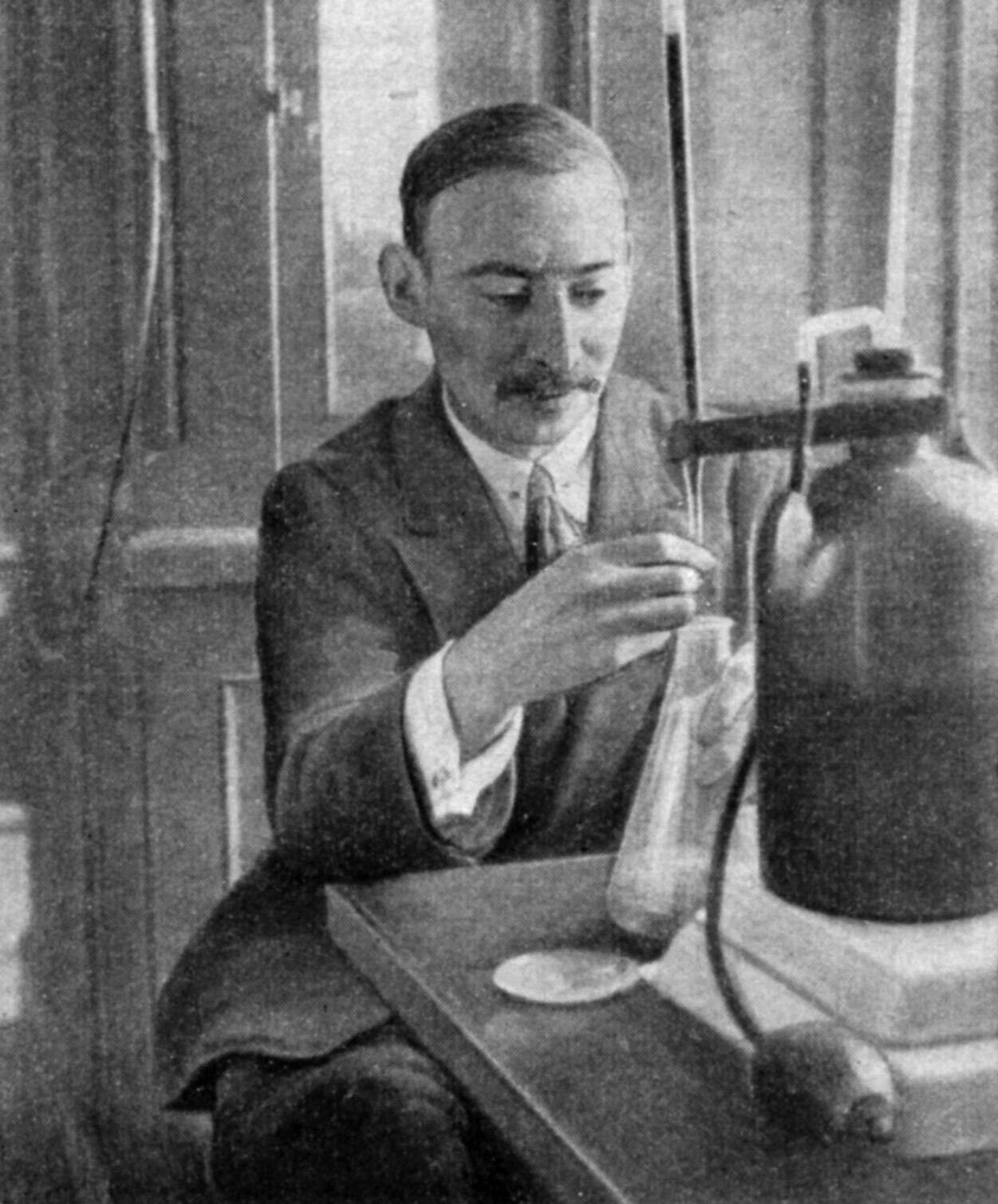

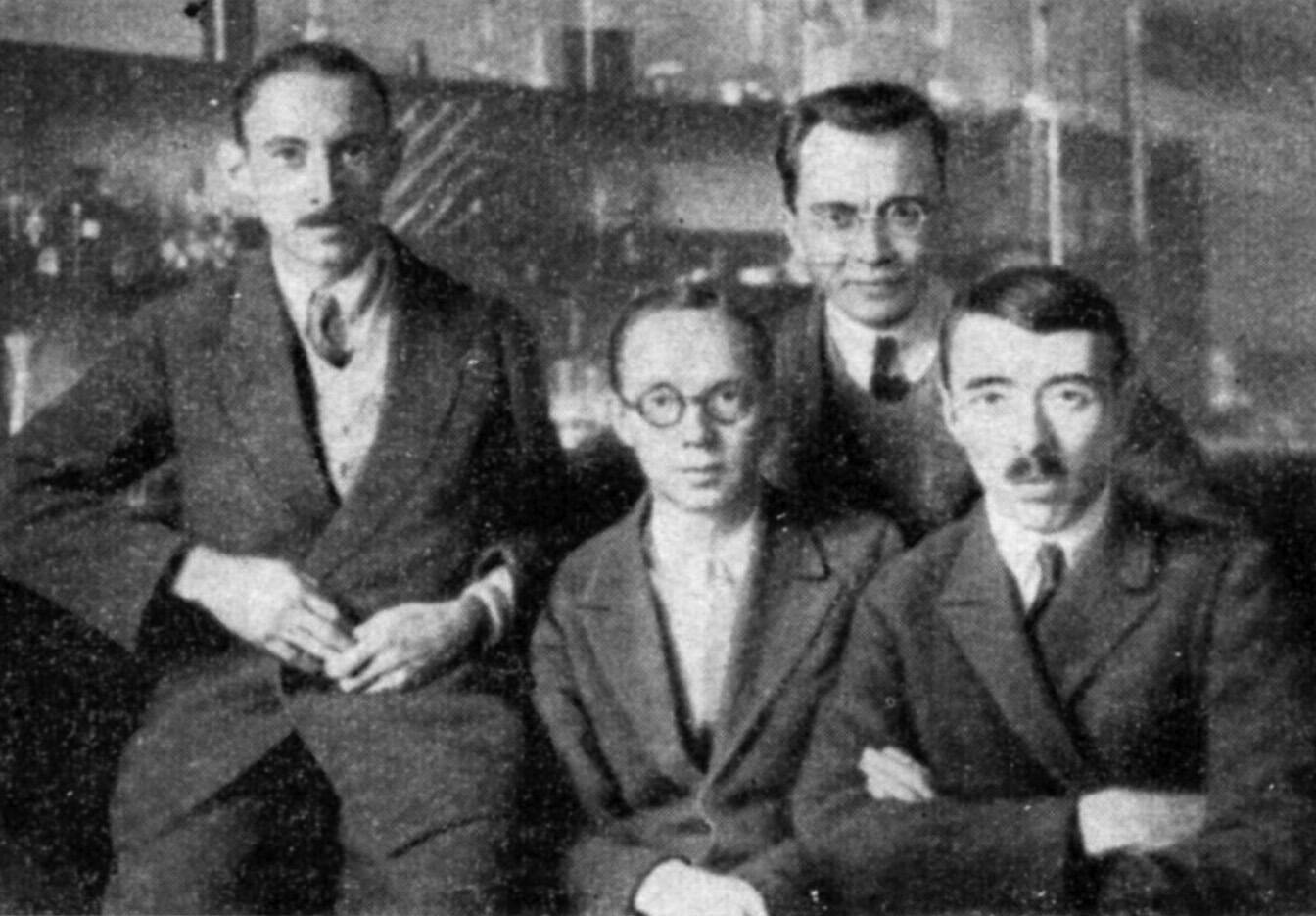

Александр Абрамович Гринберг родился 2 мая 1898 года в семье горного инженера. Окончив с золотой медалью гимназию в Петрограде в 1916 году, он поступил на физико-математический факультет Петроградского государственного университета в медицинскую группу. В следующем году в связи с ее реорганизацией в 1-й Петроградский медицинский институт он становится студентом этого института. К тому времени у Александра Гринберга появляется повышенный интерес к химии, и он переходит на химическое отделение физико-математического факультета Петроградского университета. Решающее значение в выборе профессии имела встреча с профессором Л. А. Чугаевым, который заметил способного студента и в 1920 году пригласил его занять должность младшего научного сотрудника в Институте по изучению платины и других благородных металлов Российской академии наук, который был создан Л. А. Чугаевым двумя годами раньше.

После окончания университета в 1924 году А. А. Гринберга принимают в Институт по изучению платины на должность учёного специалиста. В этот же период он получил первую научную награду – ему присуждается «Малая премия» им. А. М. Бутлерова за исследование «К вопросу о функции индикаторов» (1925 г.).

С 1928 года начинается научно-педагогическая деятельность А. А. Гринберга. Сначала он работает во 2-м Ленинградском медицинском институте в должности ассистента, затем в 1-м Ленинградском медицинском институте им. И. П. Павлова в должности приват-доцента, доцента, а с 1932 по 1947 гг. – профессора, заведующего кафедрой неорганической и аналитической химии. С 1937 года и до конца жизни он заведовал кафедрой общей и неорганической химии в Ленинградском технологическом институте им. Ленсовета.

Развивалась и исследовательская работа А. А. Гринберга в Академии наук СССР. Одновременно с работой в Институте платины АН СССР он принимал участие в экспедиции Совета по изучению производительных сил АН СССР на Урал и Алтай, был консультантом и руководителем группы Института общей и неорганической химии АН СССР.

В 1935 году А. А. Гринбергу было присвоено звание профессора и ученая степень доктора химических наук.

В 1939 году А. А. Гринбергом были начаты исследования, в которых радиоактивные изотопы использовались для изучения комплексных соединений, что привело к открытию целого ряда интересных фактов и явлений. Совместно с Ф. М. Филиновым он применил изотопы для исследований комплексных соединений. В частности, при изучении изотопного обмена брома в бромоплатините и бромоплатинате калия было установлено, что внутренняя сфера комплексов лабильна, все атомы брома равноценны. Таким образом, экспериментально было показано отсутствие различия между главной и побочной валентностями. На примере изотопного обмена лигандов в платинах он показал несоответствие термодинамической прочности комплексных соединений и их кинетической лабильности. Проводя кинетические исследования реакций замещения и изотопного обмена, А. А. Гринберг вывел механизмы многих реакций.

В 1941 году он вместе с другими профессорами и сотрудниками Ленинградского технологического института был эвакуирован в Казань, куда выехал из Ленинграда и Радиевый институт АН СССР (РИАН). В 1943 году А. А. Гринберг был привлечен к работе в этом институте в качестве заведующего химическим отделом. Именно тогда наряду с выполнением заданий Государственного комитета обороны он начал развивать химию координационных соединений урана и тория, а впоследствии и трансурановых элементов.

А. А. Гринбергом вместе с сотрудниками было начато систематическое изучение комплексообразования урана, начиная с синтеза и определения состава оксалатных и смешанных оксалатно-нитратных, оксалатно-ацетатных и др. комплексов урана в индивидуальном состоянии и их состава в растворе. Им было показано, что бензоилацетонат уранила может изменять окраску от оранжево-желтой до красной в зависимости от степени «оводнения» и является внутрикомплексной солью.

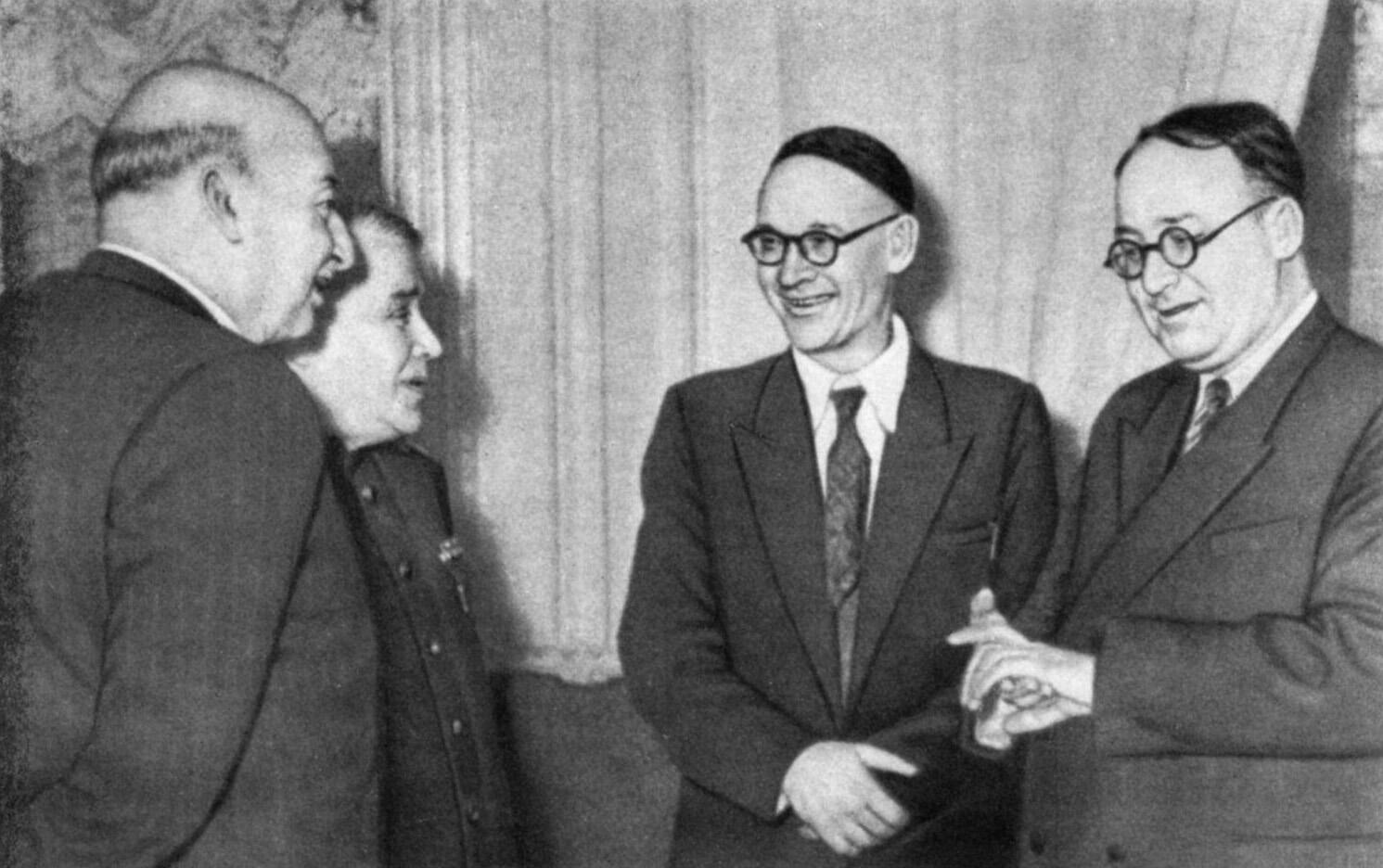

В 1943 году А. А. Гринберг был избран членом-корреспондентом АН СССР.

Как ученый-экспериментатор А. А. Гринберг отличался одной характерной чертой: он уделял большое внимание методической стороне исследования, добиваясь полной надежности примененных методов и убедительности экспериментальных доказательств своих выводов. В то же время эти исследования основывались на современных теоретических представлениях о природе изучаемых явлений.

Исследования свойств урана и его соединений были резко ускорены сразу после старта в СССР в 1945 году Атомного проекта.

В сентябре 1945 года Технический совет при Специальном комитете – главном «штабе» Атомного проекта – вынес Постановление о привлечении к работам по проблеме использования атомной энергии ряда научных учреждений, отдельных ученых и специалистов. В перечне привлекаемых значился и Радиевый институт (директор акад. В. Г. Хлопин).

Радиевому институту Постановлением поручались следующие работы:

«1. Изучить химические свойства плутония и разработать промышленный метод выделения плутония и радиоактивных веществ из котлов (руководители работ академик Хлопин, член-корр. Академии наук Никитин, профессор Ратнер, чл.-корр. Академии наук Гринберг, кандидат физических наук Петржак)».

С декабря 1945 года в РИАН над разработкой разных вариантов технологии получения урана работали три бригады ученых:

А) Бригада академика В. Г. Хлопина, где его заместителем и помощником был А. П. Ратнер, разрабатывала ацетатно-лантанфторидную технологическую схему.

Б) Бригада члена-корреспондента АН СССР А. А. Гринберга разрабатывала оксалатно-купфероновый метод и висмут-фосфатную схему с регенерацией урана.

В) Бригада члена-корреспондента АН СССР Б. А. Никитина – экстракционную технологическую схему с диэтиловым эфиром в качестве органического растворителя.

16 марта 1946 года по докладу В. Г. Хлопина на Техническом Совете РИАН ацетатно-фторидный метод был признан наиболее изученным. Он обеспечивал удовлетворительную очистку урана и плутония и получение их в удобной для дальнейшей регенерации форме. Все необходимые для процесса химикаты производились в СССР и были относительно дешевы, в отличие, например, от фосфата висмута, который в стране вообще не производился. Эта схема была рекомендована как основная для промышленной технологии.

Другие варианты – висмут-фосфатный и экстракционный – продолжали разрабатывать как запасные. Практика показала, что экстракционный метод в дальнейшем сыграл важную роль при промышленном освоении технологии.

19 марта 1946 года В. Г. Хлопин обращается к Л. П. Берия, заместителю председателя СМ СССР, куратору Атомного проекта, с просьбой допустить группу сотрудников Радиевого института, в числе которых и А. А. Гринберг, к секретным информационным материалам, касающимся химических и химико-технологических работ, проводившихся в Америке по плутонию, для составления химико-технологического проектного задания на химический завод по получению плутония из котла. 10 мая 1946 года В. Г. Хлопин вторично обращается к Л. П. Берия с этой же просьбой, мотивируя тем, без секретных материалов составление проектного задания к заданному сроку невозможно.

3 июля 1946 года на заседании Плутониевой комиссии, а затем 4 июля на заседании НТС ПГУ рассмотрели состояние разработок запасных схем, предлагаемых РИАН. На НТС А. А. Гринберг доложил, что его бригадой, помимо порученной проверки висмут-фосфатного метода, разработаны варианты этого метода: висмут-фосфатный, ацетатно-висмутфосфатный и ацетатно-купфероновый. Причем эти методы можно применять в качестве самостоятельных схем, можно включать в качестве этапов в основную ацетатно-фторидную технологию, и они могут осуществляться на том же оборудовании, что и основной ацетатно-лантанфторидный процесс.

Совет, констатируя положительные стороны доложенных схем и их недостатки, отметил, что схемы проверены только в лабораторных условиях на аналоге плутония – нептунии и нуждаются в проверке непосредственно на плутонии в опытном химическом цехе.

В отчете за первое полугодие 1946 года В. Г. Хлопин приводит все предлагаемые РИАН схемы. Кроме того, сообщает, что бригадой А. А. Гринберга проверен также и оксалатный метод. На этом этапе А. А. Гринберг предлагал включить оксалатный метод в ацетатно-купфероновую схему, позже он предложит применить его для аффинажа плутония вместо фторидной очистки или в качестве заключительной операции после эфирной очистки.

В отчете В. Г. Хлопин также сообщает, что выполнить задание на проверку и уточнение режимов растворения оболочек урановых блоков и самих блоков не удалось, так как «блоки… ко времени составления отчета еще не были получены институтом, несмотря на неоднократные запросы». Между тем процессы растворения алюминиевых оболочек блоков, а затем самих блоков в азотной кислоте являлись головными процессами всех разрабатываемых схем.

8 августа 1946 года академик И. В. Курчатов выдает проектное задание по Объекту «Б» Завода № 817 (ПО «Маяк»), разработанное проектным ГСПИ-11 и Радиевым институтом АН СССР. Объект «Б» – радиохимический завод – предназначался для получения плутония из облученных в реакторе блочков урана.

Проектное задание предусматривало использование ацетатно-фторидного метода извлечения конечного продукта, разработанного Радиевым институтом АН СССР. Расчетная мощность завода по переработке продукта А-9 (облученного урана) составляла 1,25 тонны ежесуточно. Конечным продуктом объекта является фторид продукта, аффинаж которого производится в лаборатории.

Задание предусматривало резервные места для строительства цехов группы А, Б, В, предназначенных для получения конечного продукта по другим технологическим схемам, разработанным в РИАН: эфирным (цеха Б и В) и висмут-фосфатным.

К середине 1947 года все разрабатываемые в РИАН схемы были проверены на растворе, полученном при растворении слабооблученного на циклотронах РИАН или ЛФТИ уранового блока.

Проверка ацетатно-лантанфторидной схемы на плутонии, выделенном из солей урана, облученных на циклотронах, а также на плутонии из облученного блока, показала, что во всех трех случаях выход плутония составлял 90 % или выше. Особое внимание обращали на окислительно-восстановительные потенциалы системы и на окислительно-восстановительные свойства самого плутония. Этими вопросами занимались в бригадах В. Г. Хлопина и А. А. Гринберга.

Проверка бригадой А. А. Гринберга висмут-фосфатной схемы при использовании плутония, выделенного из облученных солей, показала 90 % выход плутония, а при работе с раствором облученного блока, в котором содержалось большое количество примесей железа, выход плутония составлял лишь около 70 %.

Радиевому институту также поручалось провести обучение руководящего состава и персонала Объекта «Б» научным основам применяемых процессов. Занятия проходили в апреле-мае 1947 года. Так, курс радиохимии и химии урана, нептуния и плутония в количестве 40 часов читали члены-корреспонденты РАН И. Е. Старик, Б. А. Никитин и А. А. Гринберг, а также доцент А. П. Ратнер. Они же проводили и семинар по радиохимии в объеме 20 часов.

7 июля 1948 года вышел приказ по РИАН, которым из сотрудников института была сформирована пусковая бригада, командированная на объект «Б». В её состав вошел и А. А. Гринберг.

В декабре 1948 года в цеха радиохимического завода поступила первая продукция с атомного реактора. 22 декабря 1948 года дежурный сменный инженер принял первую порцию реальных блоков в растворитель и начал процесс по нормам технологической инструкции. В феврале 1949 года первая порция концентрата плутония, очищенного от примесей и продуктов деления урана, была передана заводу-потребителю – металлургическому заводу «В».

После успешного испытания первой советской атомной бомбы 16 мая 1950 года вышло Постановление СМ СССР со списком премируемых научных, инженерно-технических работников, рабочих и служащих, отличившихся при выполнении специальных заданий Правительства, которым А. А. Гринберг был награжден премией в размере 10000 рублей.

В 1950-60 гг. лаборатория А. А. Гринберга продолжила исследования по совершенствованию ацетатной технологии и внедрению сорбционной технологии аффинажа плутония. Под его руководством продолжалось исследование химии оксалатов.

Работа по синтезу гексакарбонила урана, выполненная А. А. Гринбергом совместно с группой химиков в 1956 году, показала, что уран не является аналогом металлов группы хрома (хром, молибден, вольфрам). А. А. Гринберг сделал вывод, что аналогом хрома должен быть элемент 106, который и должен стоять в VI группе, а в клетке № 92 должна помещаться вторая группа «редких земель», начинающаяся ураном и заканчивающаяся элементом 106. Это высказывание было сделано А. А. Гринбергом независимо и почти одновременно с Г. Сиборгом. Накопленные в дальнейшем экспериментальные данные указывали на наличие «двойственности» химических свойств тория, протактиния и урана, что привело к некоторым разногласиям среди химиков относительно размещения этих элементов в периодической системе. А. А. Гринберг полагал, что следует, до внесения ясности путем накопления новых данных, главным образом по свойствам элементов 104, 105 и 106, отразить эту двойственность, помещая торий, протактиний и уран как в ряду актинидов, так и в соответствующих группах периодической системы.

Необычайно плодотворными были выполненные А. А. Гринбергом в Радиевом институте исследования по подвижности атомов в комплексных соединениях, для чего им был использован метод меченых атомов. Среди многочисленных результатов этих исследований особого внимания заслуживает установление и объяснение антибатной связи между термодинамической прочностью многих комплексных соединений и их кинетической устойчивостью.

В 1958 году А. А. Гринберг был принят в действительные члены АН СССР.

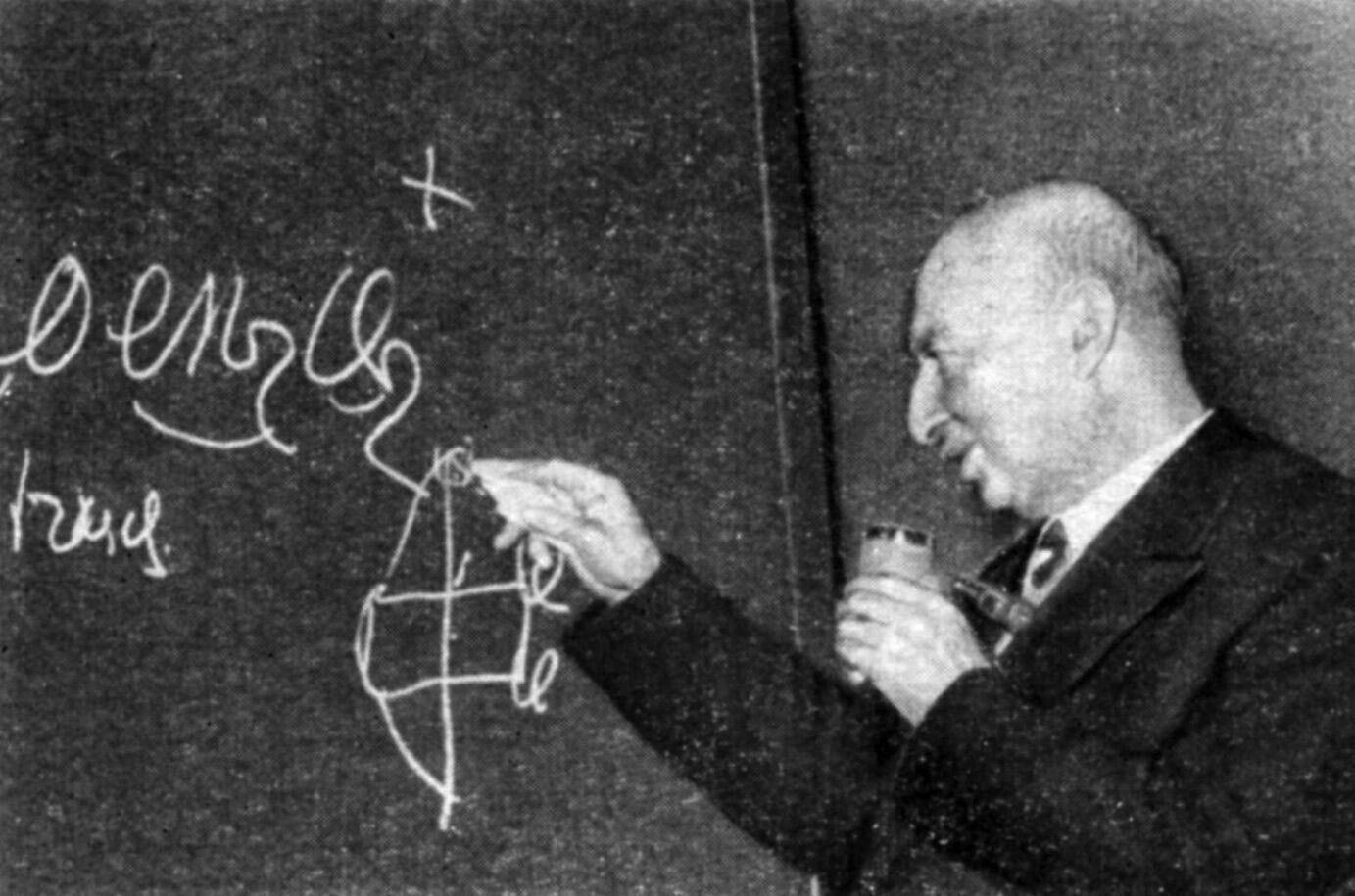

Научные заслуги А. А. Гринберга получили международное признание. Его часто приглашали для чтения лекций и докладов за рубежом, для участия в международных съездах и конференциях. Написанная им монографии «Введение в химию комплексных соединений» стала не только учебником для студентов, но и пособием, которым пользуются широкие круги химиков различных специальностей.

Оценивая научную деятельность А. А. Гринберга в целом, можно сказать, что он внес чрезвычайно большой вклад в химию комплексных соединений; его работы сыграли важнейшую роль в том, что этот, вначале небольшой раздел неорганической химии, стал затем основным ее разделом.

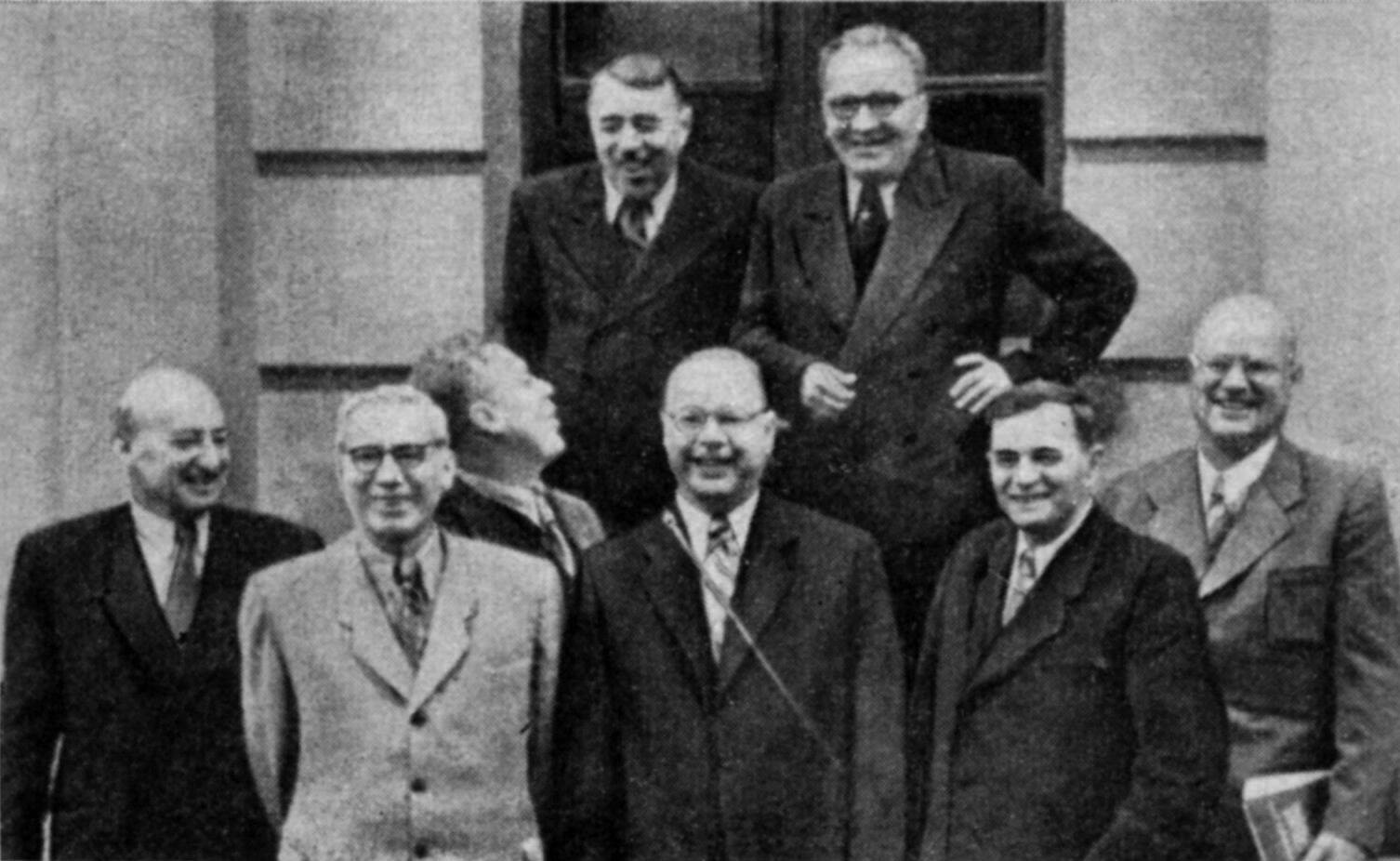

А. А. Гринберг был на редкость принципиальным, добрым и обаятельным, привлекал к себе сердца людей не только увлеченностью и высоким уровнем своей научной мысли, но и своим благорасположением к людям, веселостью и остроумием. Его доклады и лекции пользовались всеобщей популярностью из-за их глубокого и всегда интересного содержания и живости изложения.

За свои исследования и научно-организаторскую деятельность А. А. Гринберг неоднократно удостаивался высоких правительственных наград. Он был награжден орденами Трудового Красного Знамени (1945 г.), Красной Звезды (1947 г.), Ленина (1953 г.), отмечен Сталинской премией II степени (1946 г.) за научные исследования в области химии комплексных соединений, обобщённые в монографии «Введение в химию комплексных соединений». Ему была присуждена премия Писаржевского и присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР» (1959 г.).

Умер Александр Абрамович Гринберг 16 июля 1966 года.

Могила ученого на кладбище в пос. Комарово является памятником культурно-исторического наследия.

В ознаменовании его заслуг на здании Ленинградского технологического института им. Ленсовета, где в 1936-1966 гг. работал А. А. Гринберг, в 1967 году была установлена мемориальная доска.

Библиография5

![Гринберг А. А. [Воспоминания о В. Г. Хлопине]](http://elib.biblioatom.ru/data/akademik-hlopin_ocherki_1987/thumb.jpg)

Фотогалерея9