Биография

Борис Вениаминович Громов родился в г. Самаре в семье студента и учительницы. В 1926 году он окончил среднюю школу и поступил в Ленинградский государственный университет на химический факультет, а в 1929 году в числе других студентов-химиков по постановлению Совета Труда и Обороны был переведен на горнозаводский факультет Ленинградского горного института.

В 1930 году при реорганизации вузов горнозаводский факультет института был переведен на Урал, в г. Свердловск, где был организован Уральский институт цветных металлов и золота. В 1931 году Б. В. Громов окончил его по специальности «гидрометаллургия цветных металлов» и ему была присвоена квалификация инженера-металлурга. С 1931 по 1941 гг. работал научным сотрудником гидрометаллургической лаборатории в Московском центральном научно-исследовательском институте цветных металлов. В 1940 году его назначают начальником гидрометаллургической лаборатории, занимаясь исследовательскими работами в области гидрометаллургии свинца, меди, цинка, кадмия, алюминия и других цветных металлов.

В 1936 году Б. В. Громов поступил в аспирантуру, которую успешно окончил в 1940 году и защитил диссертацию по теме «Физико-химические основы и рациональная схема гидрометаллургического извлечения цинка» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

С октября 1941 года по направлению Наркомцветмета он работал главным технологом на свинцово-цинковом комбинате «Электроцинк» (г. Владикавказ), где выполнял срочные оборонные работы по извлечению из руд кадмия, таллия, галлия и др. В августе 1942 года завод был эвакуирован на восток страны, и Б. В. Громов продолжил свою работу в г. Челябинске на эпектроцинковом заводе. Будучи научным руководителем, а затем начальником центральной лаборатории, он осуществил большую работу по совершенствованию металлургии цинка, стал автором нового ксантогенатного способа очистки цинковых растворов от кобальта, который был внедрён на всех цинковых заводах страны. Результаты этих работ легли в основу его первой докторской диссертации «Процессы выщелачивания и очистки растворов в гидрометаллургии цинка с точки зрения pH среды», которую учёный успешно защитил в УПИ (1946 г.). Однако решение Учёного совета не утвердил ВАК, так как Б. В. Громов из-за секретности работ в связи с переводом в распоряжение Первого ГУ не мог отвечать на её запросы. «Моя первая докторская диссертация сгорела на войне», — позже говорил Борис Вениаминович. Многолетние исследования по разработке технологии переработки полиметаллических руд впоследствии были успешно использованы при разработке прогрессивных технологий переработки руд редких и радиоактивных металлов. С 1931 по 1947 гг. Б. В. Громов в различных журналах опубликовал 20 научных трудов, получил шесть авторских свидетельств на изобретения. Это был плодотворный период его научных изысканий в области металлургии и химии цинка, кадмия, кобальта.

В конце 1946 г. по рекомендации Челябинского обкома партии Б. В. Громов был отобран для работы в ПГУ при СМ СССР и в этом же году назначен главным инженером строящегося первого в стране радиохимического завода по получению солей плутония из облучённого урана на комбинате № 817 (ПО «Маяк») в г. Челябинске-40. В эти годы он, как один из крупнейших специалистов в области химии редких металлов, стоял у истоков разработки первой советской ядерной бомбы и создания элементов «ядерного щита» в СССР.

В ноябре 1949 года Б. В. Громов был утвержден директором завода. На этом посту Борис Вениаминович внес ряд ценных предложений, направленных на совершенствование технологических процессов и повышение качества продукции. Деятельность руководителя нового производства требовала, прежде всего, творческого подхода. Смелый экспериментатор и новатор, он много сделал для усовершенствования технологии производства солей плутония и урана. Б. В. Громов стал одним из инициаторов, вдохновителей и разработчиков усовершенствованной технологии извлечения плутония, воплощённой в строительство второй очереди радиохимического производства.

В июле 1952 года Б. В. Громов по приказу министра был переведен на строящийся Сибирский химический комбинат № 816 в г. Томск-7. Здесь он работал начальником цеха, главным инженером (март 1953 года), а затем (с конца 1955 и до осени 1960 гг.) директором сублиматного завода. Под его научным и техническим руководством освоены технологии элементного фтора, фтороводорода, тетрафторида и гексафторида урана. Научную и производственную деятельность он связывал в первую очередь с усовершенствованием технологии, скорейшим внедрением научных разработок в производство.

Важнейшей своей задачей считал воспитание научных и производственных кадров, продвижение способной и талантливой молодёжи. Среди его учеников выдающиеся учёные и производственники: Хандорин Г. П., Чекмарёв А. М., Карелин А. И., Новиков А. П. и многие другие.

В сентябре 1960 года Борис Вениаминович был избран по конкурсу заведующим кафедрой редких, рассеянных и радиоактивных элементов Московского ордена Ленина химико-технологического института им. Д. И. Менделеева. В мае 1961 года защитил докторскую диссертацию в Радиевом институте им. В. Г. Хлопина в Ленинграде и ему была присуждена ученая степень доктора технических наук. Предметом его второй докторской диссертации «Внедрение и модернизация ацетатной технологии получения плутония» стали разработка и коренное усовершенствование технологии получения концентратов плутония. Диссертант позже рассказывал, что на защите вспоминал всё, что было пережито за годы освоения первого радиохимического производства. Объём диссертации составлял 52 листа.

В апреле 1962 года решением ВАК ему было присвоено ученое звание профессора, а в 1969 году решением Президиума Верховного Совета РСФСР — звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».

Под его руководством выполнен цикл работ по экстракции аминами урана, тория, плутония, гафния, циркония, проведены исследования по синтезу и изучению физико-химических свойств разнообразных фторидов металлов, разработаны новые способы извлечения редких металлов, прежде всего, ниобия и тантала, редкоземельных элементов из их концентратов и руд. Особое внимание уделял принципам наиболее рационального кооперирования радиохимических заводов с последующим химическим производством.

Последние годы учёный работал над проблемами безотходных технологий и охраны окружающей среды. Блестящий лектор. Его лекции по технологии урана и тория, которые он читал в институте более 20 лет, увлекательные и красочные по форме изложения, характеризовались свежестью преподносимого слушателям материала, глубиной мысли, чёткостью формулировок и особым, громовским остроумием, изобиловали многочисленными примерами из практической деятельности. Активный пропагандист научных знаний по вопросам, связанным с ролью химии и химической технологии в ядерной энергетике, он изучал наследие и был искренним почитателем Д. И. Менделеева.

Борис Вениаминович Громов был не только первоклассным специалистом, талантливым ученым, прекрасным организатором производства, он обладал и незаурядными педагогическими способностями. Принимал участие в общественно-политической жизни: в 1946—1947 гг. избирался заместителем секретаря парткома Челябинского электроцинкового завода, был председателем избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР и РСФСР, выступал с лекциями и докладами.

За большой личный вклад в выполнение важнейшего государственного задания, за пуск и освоение первого в стране радиохимического производства Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» и присуждена Сталинская премия I степени. Также был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1956 г.) и медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», иностранной наградой — орденом Кирилла и Мефодия (Болгария).

Скончался Борис Вениаминович Громов 18 апреля 1984 года.

В знак уважения учёного на Сублиматном заводе Сибирского химического комбината, работой которого он руководил в течение восьми лет, установлена мемориальная доска, с 1994 года каждые пять лет проводятся «Громовские чтения». 6-я Всероссийская научно-техническая конференция «Радиохимия-2009» также посвящена памяти Б. В. Громова.

Библиография6

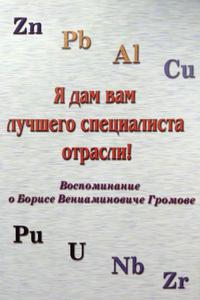

Фотогалерея18