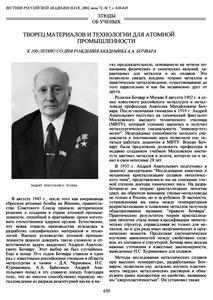

Биография

Николай Иванович Иванов родился 4 декабря 1916 года в Гомеле.

В 1941 году Н. И. Иванов окончил физический факультет МГУ. По распределению был направлен в кузнечный цех Горьковского автозавода. Ознакомившись со спецификой работы цеха, Н. И. Иванов нашел пути использования своей профессии в условиях работы в кузнечном цехе. В частности, ему удалось установить причины брака выпускаемой продукции. Рекомендации Н. И. Иванова по изменению режима отжига деталей для танков позволили избежать выпуска бракованных деталей. Подобная ситуация имела место при внедрении прокатки для выпуска других деталей. Н. И. Иванову удалось установить, что прокатка возможна только при использовании валков определенной формы.

В ноябре 1945 года его отправили в командировку в Москву. Пользуясь случаем, он пошел со знакомыми из МГУ на ноябрьский парад, где встретил профессора С. Т. Конобеевского, предлагавшего ранее Н. И. Иванову остаться на кафедре, которой он заведовал. С. Т. Конобеевский вновь предложил ему поступить в аспирантуру. Н. И. Иванов согласился и в декабре успешно сдал вступительные экзамены. Но руководство Горьковского автозавода отказалось отпускать его с работы, проблему пришлось решать через суд, который стал на сторону аспиранта. Так в марте 1946 года Н. И. Иванов стал аспирантом С. Т. Конобеевского на кафедре рентгеноструктурного анализа НИИ физики МГУ.

Весной 1948 года молодой ученый попал в поле зрения отдела кадров Первого главного управления, набиравшего сотрудников для советского атомного проекта. Ему предложили заполнить анкету и оставили в покое до лета. Летом 1948 года, за несколько месяцев до окончания аспирантуры, Н. И. Иванова вызвали в отдел кадров МГУ и сообщили, что в соответствии с Постановлением Совета министров его отчисляют из аспирантуры с правом восстановления через год. При этом ему обещали хорошую работу с ведущими учеными страны, хорошие условия, квартиру и трудоустройство его жены, преподавателя физики ММИ.

Его научный руководитель, узнав о предложении, сообщил, что его также привлекают к секретным работам и предложил Н. И. Иванову проситься трудоустроиться в хозяйство Бреховских. Так Н. И. Иванов получил направление на Базу-10 (Комбинат 817, ПО «Маяк»).

Здесь молодой специалист встретился с и.о. начальника Базы-10 Ф. М. Бреховских, который предложил ему вакансию старшего инженера цеха, так как свободных научных вакансий на заводе не было. Новоиспеченного старшего инженера сразу же отправили на учебу в Москву на базу № 1 (НИИ-9, ВНИИНМ), где уже проходили стажировку сотрудники еще только строящего цеха.

В сентябре 1948 года Н. И. Иванов вновь оказался в Москве. Оказалось, что С. Т. Конобеевский уже с прошлого года работает консультантом НИИ-9. С. Т. Конобеевский представил Н. И. Иванова А. А. Бочвару, руководителю отдела НИИ-9, занимавшегося проблемами металлургии плутония, и параллельно являвшегося научным руководителем завода «В» по получению металлического плутония. А. А. Бочвар после беседы с Н. И. Ивановым назначил его заместителем начальника цеха № 4 завода, создававшегося для изготовления плутониевых деталей ядерного заряда атомной бомбы.

В этот период во НИИ-9 отрабатывалась модель будущего производства, там стажировались многие сотрудники будущего цеха № 4. Одновременно стажерами совместно с сотрудниками НИИ-9 осуществлялся поиск новых решений технических проблем изготовления деталей из плутония, разрабатывались будущие технологии. Но вскоре Н. И. Иванова вызвали на Базу-10, куда в декабре 1948 года стали возвращаться со стажировки сотрудники цеха. Каждое утро будущие заводчане шли курировать строительство цехов №№ 4 и 9, где уже шел монтаж оборудования. На завод поступали аппаратура, приборы, защитные камеры, которые нужно было установить и отрегулировать.

Но директор Комбината 817 Б. Г. Музруков вновь командирует Н. И. Иванова для набора специалистов для завода «В». Н. И. Иванов поехал в Дзержинск, где проводил собеседования с сотрудниками местных химических предприятий. Лишь в феврале он вместе с семьей вернулся на комбинат, где продолжил руководить монтажом оборудования цеха.

К концу 1948 года ВНИИНМ разработал лабораторную технологию получения металлического плутония из азотнокислых растворов. Окончательная её отработка велась в цехе № 9 на растворах, получаемых с завода «Б» комбината, первая партия которого поступила 26 февраля 1949 года. 8 марта в цехе № 9 был получен первый слиток плутония, который по распоряжению А. А. Бочвара был передан в цех № 4 Н. И. Иванову. Однако к работе с плутонием цех № 4 еще не был готов, и слиток весом 8,7 г хранился в сейфе. Проведенные анализы показали, что металл полностью отвечает всем техническим требованиям.

Из-за высокой токсичности попадание плутония в организм человека представляет особую опасность, поэтому работы с плутонием должны проводиться в герметичных перчаточных боксах или в специально оборудованных герметичных камерах. Но все это стало известно позднее, а в начальный период освоения технологических операций в цехах заводов Комбината 817 техника безопасности была на низком уровне. Только в мае 1949 года была принята первая «Временная технологическая инструкция», утвержденная главным инженером комбината Е. П. Славским.

Следующие полученные два слитка плутония были оставлены в сейфе на ночь без всякой защиты. Наутро Н. И. Иванов обнаружил, что слитки были покрыты слоем желто-зеленого порошка. Н. И. Иванов сообщил об этом А. С. Займовскому, научному руководителю цеха № 4, который распорядился немедленно изготовить герметичные контейнеры, и в дальнейшем завернутые в фольгу образцы плутония хранились в контейнерах в атмосфере аргона.

В самом начале работ предпринимались попытки отделить часть слитка плутония. Так, А. С. Займовский пытался отделить небольшую часть слитка массой всего 7,8 грамма для исследований в металлографической лаборатории, используя простые кусачки. Сделать это не удалось. Вторая попытка была предпринята Н. И. Ивановым совместно с Б. Н. Лоскутовым. Они положили слиток плутония на стальную плиту под трехтонный пресс внутри полой толстостенной металлической обоймы и установили зубило по оси образца. Давление на зубило постепенно наращивалось с помощью ручной регулировки. Внезапно зубило резко ушло в сторону, а внутри цилиндра сверкнула яркая вспышка. Образец плутония оказался целым, а на его поверхности наблюдались следы, оставленные соскользнувшим с него зубилом. Сорванных зубилом крошек не было, они сгорели.

В условиях неполной готовности цеха № 4 к работе заместителю начальника цеха потребовалось проявить максимум инициативы и находчивости, чтобы обеспечить продвижение работ с плутонием. В тот период они проводились на высоковакуумной напылительной установке, привезенной из НИИ-9 и переоборудованной под литье плутония. Постепенно накапливался опыт, были найдены оптимальные температурно-временной режим и приемы работы. На этой установке были отлиты образцы плутония, необходимые для лабораторных исследований, и слитки для изготовления первых деталей.

Работы и исследования, проводившиеся с плутонием при участии Н. И. Иванова, показали, что изготовление любых деталей из чистого плутония сопряжено с большими технологическими трудностями и потребует значительных затрат времени. Поэтому на начальном этапе А. А. Бочваром было принято решение обойти технологические трудности посредством легирования плутония. Наиболее эффективным легирующим элементом оказался галлий, который фиксировал дельта-фазу плутония при комнатной температуре. Исследования нелегированного плутония были временно приостановлены. В литейном отделении приступили к отливке легированного плутония. Каждый слиток всесторонне анализировался, по результатам анализов заключение о возможности использования каждого слитка для изготовления деталей заряда давал Ю. Б. Харитон, научный руководитель КБ-11. Одновременно была завершена разработка технологии изготовления деталей. Сварка кусков металлического плутония при повышенной температуре под давлением в высоком вакууме позволила изготовить детали с наиболее эффективным использованием плутония и начать изготовление деталей сразу же после накопления достаточного его количества. Это произошло к июлю 1949 года. Изготовленные из плутония детали были отправлены в КБ-11 для изготовления ядерного заряда. Таким образом, все проблемы, связанные с изготовлением первого плутониевого заряда, были решены в цехе № 4 менее чем за 5 месяцев.

После успешного испытания первой отечественной бомбы в августе 1949 года Постановлением Совета Министров СССР от 29 октября 1949 года «О награждении и премировании за выдающиеся научные открытия и технические достижения по использованию атомной энергии» Н. И. Иванов был представлен к награждению орденом Ленина и награжден премией 2000 рублей.

Летом 1950 года производство деталей из плутония было переведено в новое более просторное помещение – цех № 11, а цех № 4 прекратил свое существование. В 1951 году Н. И. Иванов был назначен начальником этого цеха, который был оснащен оборудованием для работы, как с плутонием, так и с ураном-235. Учитывая важную роль цеха в производстве атомного оружия, кандидатура начальника цеха утверждалась коллегией Первого главного управления. Естественно, круг обязанностей начальника цеха существенно расширился. В цех № 11 поступали чертежи деталей для зарядов из плутония и обогащенного урана. Для увеличения плотности литых заготовок в технологию была введена операция штамповки при повышенной температуре в вакууме. Изготовленные детали практически всегда отвечали требованиям ТЗ и отправлялись в КБ-11 для изготовления атомных зарядов.

24 сентября 1951 года на Семипалатинском полигоне было проведено второе испытание ядерного оружия. 6 декабря 1951 года вышло Постановление Совета Министров СССР «О награждении и премировании за выдающие научные работы в области использования атомной энергии, за создание новых видов изделий РДС, достижения в области производства плутония и урана-235 и развития сырьевой базы для атомной промышленности», которым за участие в освоении производства плутония Н. И. Иванову была присуждена Сталинская премия второй степени.

Зимой 1952/53 гг. в составе цеха № 11 было организовано подразделение по получению дейтерида и тритида лития, которые были необходимы для изготовления первого термоядерного устройства – сахаровской «слойки» РДС-6С (позднее это подразделение стало самостоятельным цехом № 106). Детали из обогащенного урана, входящие в конструкцию водородной бомбы, имели существенно большую массу, чем изготавливаемые ранее. Готовая продукция, проверенная на соответствие требованиям ТУ и принятая приемкой цеха № 11, была отправлена в КБ-11.

В 1954 году приказом начальника 4-го главного управления Н. И. Иванов был назначен главным инженером завода «В». В декабре 1955 года на заводе была внедрена упрощенная схема аффинажного процесса плутония, разработанная группой технологов во главе с Н. И. Ивановым и позволившая увеличить выход в годное на 1-2 % и втрое сократить время технологического процесса.

В начале 1959 года Н. И. Иванов по ряду обстоятельств принял решение перейти на работу в Москву, в НИИ-9, к А. А. Бочвару. Руководство комбината и главка долгое время не хотело отпускать его, но, в конце концов, дало согласие. 17 декабря 1959 года Н. И. Иванов приказом № 465к официально стал сотрудником НИИ-9. Тематика исследований, проводившихся им в институте, совпадала с тематикой работ цеха № 11 завода «В» Комбината 817.

В то время в КБ-11 и НИИ-9 активно разрабатывались новые конструкции ядерных зарядов. Во многих из них предполагалось использовать нелегированный плутоний с более высокими и стабильными физико-механическими характеристиками, с более продолжительными гарантийными сроками годности изготовленных из него деталей. Научное руководство этими работами было возложено на Н. И. Иванова.

В 1962 году Н. И. Иванов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. В 1962 году выяснилось, что технология изготовления деталей из плутония в альфа-фазе, разработанная на комбинате, не является оптимальной и не обеспечивает надежной стабильности плутониевых деталей при их длительном хранении. И. И. Ивановым был предложен иной вариант технологии. Проведенные специальные исследования показали, что новый вариант обеспечивает надежную стабильность плутониевых деталей.

В 1968 году в НИИ-9 был создан металловедческий отдел, в составе которого функционировали 7 лаборатории. Начальником этого отдела был назначен Н. И. Иванов, который руководил им до 1992 года. Отдел играл большую роль в координации работ всех организаций и предприятий по разработке технологии процессов плавки и литья урана и его сплавов. За период 1970-1990 гг. под руководством Н. И. Иванова были разработаны 10 отраслевых координационных планов, что позволило обеспечить конструкторские организации необходимыми данными, а промышленные предприятия – материалами и технологическими процессами их обработки.

В 1972 году Н. И. Иванов был удостоен Государственной премии СССР. В 1983 году он становится доктором технических наук, а вскоре ему присуждается ученое звание профессора. В 1992 году Н. И. Иванов перешел на должность главного научного сотрудника ВНИИ неорганических материалов им. акад. А. А. Бочвара.

Николай Иванович Иванов был уволен из ВНИИНМ 01.06.2006 года приказом № 646/лс в связи со смертью.

Библиография9

Фотогалерея7