Биография

Пётр Леонидович Капица родился 26 июня (9 июля) 1894 года в порту и военно-морской крепости Кронштадт в дворянской семье. Его отец — Леонид Капица — военный инженер, генерал-майор русской армии, мать — преподаватель, исследовательница русского фольклора.

В 1905 году он поступил в гимназию. Через год из-за слабой успеваемости по латыни переходит в Кронштадское реальное училище. В 1914 году П. Л. Капица поступил на электромеханический факультет Петербургского политехнического института. Там его научным руководителем стал выдающийся физик А. Ф. Иоффе, отметивший способности студента к физике и сыгравший выдающуюся роль в его становлении как ученого. В 1916 году в «Журнале русского физико-химического общества» были опубликованы первые научные работы П. Л. Капицы «Инерция электронов в амперовых молекулярных токах» и «Приготовление волластоновских нитей». В начало 1915 года П. Л. Капица несколько месяцев находился на фронте первой мировой войны, и, работая водителем санитарной автомашины, возил раненых на польском фронте.

Из-за бурных революционных событий П. Л. Капица окончил политехнический институт только в 1919 году. С 1918 по 1921 гг. — преподаватель в Петроградском политехническом институте, одновременно работал научным сотрудником кафедры физики этого института. В 1919—1920 гг. от эпидемии «испанки» погибли отец и жена Капицы, сын в возрасте 1,5 года и новорожденная дочь трёх дней от роду. В том же 1920 году П. Л. Капица и будущий всемирно известный физик и Нобелевский лауреат Н. Н. Семенов предлагают метод определения магнитного момента атома, основанный на взаимодействии атомного пучка с неоднородным магнитным полем. Это научная работа Капицы стала первым заметным опытом в области атомной физики.

А. Ф. Иоффе считал, что перспективному молодому физику необходимо продолжить учёбу в авторитетной зарубежной научной школе, но организовать выезд за границу долго не удавалось. Благодаря вмешательству Максима Горького в 1921 году Капица, в составе специальной комиссии, командирован в научную командировку в Англию. Капица добился зачисления на стажировку в Кавендишскую лабораторию великого физика Эрнста Резерфорда в Кембридже. Поначалу взаимоотношения Резерфорда и Капицы складывались непросто, но постепенно советскому физику удалось завоевать и его доверие и вскоре они стали очень близкими друзьями. Произведенные им в этой лаборатории исследования в области магнитных полей принесли П. Л. Капице мировую славу. В 1923 году он становится доктором Кембриджского университета, в 1925 году — помощником директора по магнитным исследованиям Кавендишской лаборатории, в 1926 году — директором созданной им Магнитной лаборатории в составе Кавендишской лаборатории. В 1928 году им открыт закон линейного, по величине магнитного поля, возрастания электросопротивления металлов (закон Капицы).

За эти и другие научные достижения в 1929 году П. Л. Капица избран членом-корреспондентом Академии наук СССР и в том же году — действительным членом Лондонского Королевского общества. В апреле 1934 года им впервые в мире получил жидкий гелий на созданной им же установке. Это открытие дало мощный толчок исследованиям в физике низких температур.

До 1934 года П. Л. Капица с семьёй жил в Англии и регулярно приезжал в СССР на отдых и повидать родных. Правительство СССР несколько раз предлагало ему остаться на Родине, но учёный неизменно отказывался. В 1934 году во время одного из приездов в СССР для преподавательской и консультативной работы П. Л. Капица был задержан в СССР (ему отказали в разрешении на выезд). Причиной стали боязнь советского руководства, что он останется за границей, и желание в продолжении его научной работы в СССР. Капица первоначально был категорически против этого решения, так как имел в Англии великолепную научную базу и хотел продолжать исследования там. В 1934 году Постановлением Совета народных комиссаров СССР был создан Институт физических проблем АН СССР, и Капица временно был назначен его первым директором (в 1935 году утвержден в этой должности на сессии АН СССР). Ему было предложено создать мощный научный центр в СССР, для чего при содействии Советского правительства ему доставили всё оборудование его лаборатории из Англии.

В своих письмах конца 1930-х годов П. Л. Капица признавался в том, что возможности для работы в СССР уступают тем, что были за рубежом — это даже несмотря на то, что он получил в своё распоряжение научное учреждение и практически не испытывал проблем с финансированием. Угнетало то, что проблемы, решавшиеся в Англии одним телефонным звонком, погрязали в бюрократизме. Резкие высказывания учёного и исключительные условия, созданные ему властями, не способствовали налаживанию взаимопонимания с коллегами по академической среде.

С 1936 по 1938 гг. П. Л. Капица разработал метод ожижения воздуха с помощью цикла низкого давления и высокоэффективного турбодетандера, который предопределил развитие во всем мире современных крупных установок разделения воздуха для получения кислорода, азота и инертных газов. В 1940 году он совершает новое фундаментальное научное открытие — сверхтекучесть жидкого гелия (при переходе тепла от твердого тела к жидкому гелию на границе раздела возникает скачок температуры, получивший название скачка Капицы; величина этого скачка резко растет с понижением температуры).

В январе 1939 года П. Л. Капица избран действительным членом Академии наук СССР.

В период Великой Отечественной войны вместе с Институтом физических проблем П. Л. Капица эвакуировался в Казань и вернулся в Москву в августе 1943 года. В 1941—1945 гг. он состоял членом Научно-технического совета при Уполномоченном Государственного комитета обороны СССР. В 1942 году П. Л. Капица разработал установку для производства жидкого кислорода, на базе которой в 1943 году в Институте физических проблем пущен в строй Опытный завод.

В мае 1943 года постановлением Государственного Комитета Обороны СССР академик П. Л. Капица назначен начальником Главного управления кислородной промышленности при СНК СССР (Главкислород).

В январе 1945 года принята в эксплуатацию установка по производству жидкого кислорода ТК-2000 в Балашихе мощностью 40 тонн жидкого кислорода в сутки (почти 20% всего производства жидкого кислорода в СССР).

За успешную научную разработку нового турбинного метода получения кислорода и за создание мощной турбокислородной установки для производства жидкого кислорода Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1945 года Петру Леонидовичу Капице присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Естественно, что физик с мировым именем одним из первых был привлечён для работы по атомному проекту СССР. 20 августа 1945 года И. В. Сталин подписывает Постановление о создании органа управления работами по урану — Специального комитета при ГКО СССР. Этим же постановлением для непосредственного руководства научно-исследовательскими... и промышленными предприятиями по использованию внутриатомной энергии урана и производству атомных бомб при Спецкомитете был создан Технический совет из 10 человек, в состав которого вошел и П. Л. Капица. В Техсовете он возглавил комиссию по получению тяжелой воды.

13 ноября 1945 года Техническим советом Спецкомитета был заслушан вопрос: «V. Об организации исследовательских работ по использованию атомной энергии в мирных целях (поручение Специального комитета). На заседании было решено: поручить тт. Капице П. Л. (созыв), Курчатову И.В., Первухину М.Г. в месячный срок подготовить и внести на рассмотрение Совета предложения об организации (объеме, программе и участниках) исследовательских работ по использованию внутриатомной энергии в мирных целях...». (В силу ряда причин это поручение было не выполнено. Согласно справке о ходе выполнения поручений ТС П. Л. Капица должен был внести предложения об использовании отходов производства для мирных целей).

Однако 25 ноября 1945 года П. Л. Капица направляет письмо И. В. Сталину об организации работ по проблеме атомной бомбы и с просьбой о своем освобождении от работы в Специальном комитете и Техническом совете.

«Товарищ Сталин, почти четыре месяца я заседаю и активно принимаю участие в работе Особого комитета и Технического совета по атомной бомбе (А.Б.).

В этом письме я решил подробно Вам доложить мои соображения об организации этой работы у нас и также просить Вас еще раз освободить меня от участия в ней.

В организации работ по А.Б., мне кажется, есть много ненормального. Во всяком случае, то, что делается сейчас, не есть кратчайший и наиболее дешевый путь к ее созданию.

Задача перед нами стоит такая: Америка, затратив 2 миллиарда долларов, в 3—4 года сделала А.Б., которая является сейчас наиболее сильным оружием войны и разрушения. Если использовать пока нам известные запасы тория и урана, то их хватило бы, чтобы 5—7 раз подряд разрушить все находящееся на сухой поверхности земного шара.

Но глупо и нелепо думать, что основной возможностью использования атомной энергии будет ее разрушительная сила. Ее роль в культуре, несомненно, будет не менее нефти, угля и других источников энергии, к тому же энергетических запасов ее в земной коре больше и она имеет то необычное преимущество, что та же энергия сконцентрирована в десять миллионов раз меньшем весе, чем в обычных горючих. Грамм урана или тория, равносилен, примерно, 10 тоннам угля. Грамм урана — это кусочек вполовину серебряного гривенника, а 10 тонн — это груз угля почти целой платформы.

Секрет А. Б. нам неизвестен. Секрет к ключевым вопросам очень тщательно оберегается и является важнейшим государственным секретом одной только Америки. Пока получаемые сведения недостаточны, чтобы создать А.Б., часто их дают нам, несомненно, для того, чтобы сбить с правильного пути.

Чтобы осуществить А.Б., американцы затратили 2 миллиарда долларов, это, примерно, 30 миллиардов рублей по нашей промышленной продукции. Почти все это должно быть истрачено на строительство и машиностроение. Во время реконструкции и в 2—3 года это нам навряд ли поднять. Так что быстро идти по американскому пути мы не можем, а если пойдем, то все равно отстанем...

Жизнь показала, что заставить себя слушаться я мог только как Капица-начальник главка при СНК, а не как Капица-ученый с мировым именем. Наше культурное воспитание еще недостаточно, чтобы поставить Капицу-ученого выше Капицы-начальника. Даже такой товарищ, как Берия, этого не понимает. Так происходит и теперь при решении проблемы А. Б. Мнения ученых часто принимают со скептицизмом и за спиной делают по-своему.

Особый комитет должен научить товарищей верить ученым, а ученых, в свою очередь, это заставит больше чувствовать свою ответственность, но этого пока еще нет.

Это можно только сделать, если возложить ответственность на ученых и товарищей из Особого комитета в одинаковой мере. А это возможно только тогда, когда положение науки и ученого будет всеми приниматься как основная сила, а не подсобная, как это теперь...

Товарищи Берия, Маленков, Вознесенский ведут себя в Особом комитете, как сверхчеловеки. В особенности тов. Берия...

Мне хотелось бы, чтобы тов. Берия познакомился с этим письмом, ведь это не донос, а полезная критика. Я бы сам ему все сказал, да увидеться с ним очень хлопотно».

И. В. Сталин принял решение о выводе П. Л. Капицы из состава комитета, но этот конфликт с Л. П. Берией дорого обошёлся учёному: в 1946 году его сняли с должности руководителя Главкислорода при Совете Министров СССР и с должности директора Института физических проблем АН СССР. Единственным утешением стало то, что он не был арестован.

Так как Капица был лишён допуска к секретным разработкам, а практически все ведущие научные и исследовательские учреждения СССР были привлечены к работам по созданию атомного оружия, он на некоторое время остался без работы. Чтобы не сидеть без дела, П. Л. Капица создал домашнюю лабораторию на подмосковной даче, где занимался проблемами механики, гидродинамики, электроники больших мощностей и физики плазмы.

В 1941—1949 гг. он стал профессором и заведующим кафедрой общей физики физико-технического факультета Московского государственного университета, но в январе 1950 года за демонстративный отказ присутствовать на торжественных мероприятиях в честь 70-летия И. В. Сталина уволен оттуда. Летом 1950 года П. Л. Капицу зачислили старшим научным сотрудником в Институт кристаллографии АН СССР, одновременно он продолжал исследования в своей лаборатории.

Летом 1953 года после ареста Л. П. Берия, Капица доложил о своих личных разработках и полученных результатах в Президиуме АН СССР. Было принято решение о продолжении исследований и в августе 1953 года П. Л. Капица назначается директором созданной тогда же Физической лаборатории АН СССР. В 1955 году он повторно назначается директором Института физических проблем АН СССР (возглавлял его до конца жизни), а также главным редактором «Журнала экспериментальной и теоретической физики». На этих должностях академик работал до конца жизни.

Одновременно с 1956 года П. Л. Капица заведовал кафедрой физики и техники низких температур и являлся председателем Координационного совета Московского физико-технического института. Руководил фундаментальными работами в области физики низких температур, сильных магнитных полей, электроники больших мощностей, физике плазмы. Автор основополагающих научных трудов по этой теме, многократно издававшихся в СССР и многих странах мира.

За выдающиеся достижения в области физики, многолетнюю научную и преподавательскую деятельность Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1974 года Петр Леонидович Капица награждён второй золотой медалью «Серп и Молот» с вручением ордена Ленина.

В последние годы П. Л. Капица заинтересовался управляемой термоядерной реакцией. В 1978 году академику Петру Леонидовичу Капице была присуждена Нобелевская премия по физике «за фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур». Известие о присуждении премии академик встретил во время отдыха в санатории Барвиха. Свою нобелевскую речь Капица, вопреки традиции, посвятил не тем работам, что были отмечены премией, а современным исследованиям. Капица сослался на то, что от вопросов в области физики низких температур он отошёл около 30 лет назад и ныне увлечён другими идеями. Нобелевская речь лауреата называлась «Плазма и управляемая термоядерная реакция».

В трудные периоды истории Родины П. Л. Капица всегда проявлял гражданское мужество и принципиальность. Так, в период массовых репрессий конца 1930-х годов, он добился освобождения под личное поручительство будущих академиков и всемирно известных ученых В. А. Фока и Л. Д. Ландау. В 1950-х годах он активно выступал против антинаучной деятельности Т. Д. Лысенко, вступив в конфликт с поддерживавшим последнего Н. С. Хрущевым. В 1970-х годах П. Л. Капица отказался подписать письмо с осуждением академика А. Д. Сахарова, тогда же выступал и с призывами принять меры к повышению безопасности атомных электростанций (за 10 лет до Чернобыльской аварии).

П. Л. Капица — лауреат двух Сталинских премий I степени (1941 год — за разработку турбодетандера для получения низких температур и его применение для ожижения воздуха, 1943 год — за открытие и исследования явления сверхтекучести жидкого гелия). Большая золотая медаль АН СССР имени М. В. Ломоносова (1959 г.).

Ученый получил мировое признание при жизни, будучи избран членом многих академий и научных обществ. В частности, избран членом Международной академии астронавтики (1964 г.), Международной академии истории науки (1971 г.), иностранным членом Национальной академии наук США (1946 г.), Польской академии наук (1962 г.), Шведской королевской академии наук (1966 г.), Нидерландской королевской академии наук (1969 г.), Сербской академии наук и искусств (Югославия, 1971 г.), Чехословацкой академии наук (1980 г.), Физического общества Великобритании (1932 г.), членом Американской академии искусств и наук в Бостоне (США, 1968 г.), Физического общества США (1937 г.) и др. П. Л. Капица — почетный доктор 10 университетов, действительный член 6 научных институтов.

П. Л. Капица награждён шестью орденами Ленина (1943 г., 1944 г., 1945 г., 1964 г., 1971 г., 1974 г.), орденом Трудового Красного Знамени (1954 г.), медалями, орденом «Партизанская Звезда» (Югославия, 1964 г.).

П. Л. Капица скончался 8 апреля 1984 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

П. Л. Капице установлен бронзовый бюст в Советском парке Кронштадта. Там же, в Кронштадте, на фасаде здания школы № 425 по улице Урицкого, дом № 7/1, установлена мемориальная доска из красного гранита, на которой высечено: «В этом здании, бывшем реальном училище, в 1907—1912 годах учился Пётр Леонидович Капица, выдающийся советский физик, академик, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Нобелевской премии». Мемориальные доски также установлены в Санкт-Петербурге на здании Политехнического университета и в Москве на здании Института физических проблем РАН, в котором он работал. Российская академия наук учредила Золотую медаль имени П. Л. Капицы (1994 г.).

Библиография8

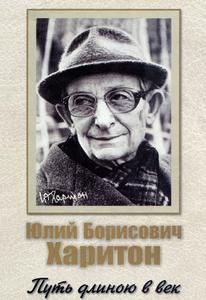

Фотогалерея44