Биография

Мстислав Всеволодович Келдыш родился 29 января (10 февраля) 1911 года в Риге в семье адьюнкт-профессора Рижского политехнического института, крупного инженера-строителя В. М. Келдыша. Своё дворянское происхождение М. В. Келдыш никогда не скрывал (на вопрос анкеты о социальном происхождении отвечал: «из дворян»).

В 1915 году семья Келдышей переехала из прифронтовой Риги в Москву. В 1919-1923 гг. М. В. Келдыш жил в Иваново, где отец преподавал в политехническом институте, организованном по инициативе М. В. Фрунзе. В Иваново он начал обучение в средней школе, получив необходимую начальную подготовку в домашних условиях. По возвращении в Москву (1923 г.) учился в школе со строительным уклоном, летом ездил с отцом на стройки, работал разнорабочим. Склонность к математике у М. В. Келдыша проявилась еще в 7-8-м классах, учителя уже тогда отличали его незаурядные способности к точным наукам.

В 1927 году М. В. Келдыш окончил школу и хотел получить нравившуюся ему отцовскую профессию инженера-строителя, однако в строительный институт, где преподавал отец, его не приняли по молодости лет (всего 16). По совету старшей сестры Людмилы, закончившей физико-математический факультет Московского государственного университета, он поступает на тот же факультет МГУ. Во время учебы в университете М. В. Келдыш завязал научные контакты с М. А. Лаврентьевым, переросшие потом в многолетнее научное сотрудничество и дружбу. С весны 1930 года он одновременно с учебой начал работать ассистентом в Электромашиностроительном институте, затем еще и в Станкоинструментальном институте.

По окончании МГУ в 1931 году по рекомендации академика А. И. Некрасова М. В. Келдыш был направлен в Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Научную жизнь ЦАГИ в это время возглавлял С. А. Чаплыгин, под его руководством регулярно проводился семинар, многие из участников которого впоследствии стали известными учеными-механиками. М. В. Келдыш проработал в ЦАГИ до декабря 1946 года сначала инженером, затем старшим инженером, начальником группы, а с 1941 года — начальником отдела динамической прочности.

Начальный период работы М. В. Келдыша в ЦАГИ связан с исследованиями нелинейных задач обтекания. Им впервые было строго рассмотрено влияние сжимаемости среды на аэродинамические характеристики обтекаемых тел и обобщена известная теорема Жуковского о подъемной силе; впервые установлено, что при определенных режимах колебаний крыла возникает тяга. Он занимался теорией удара тела о жидкость и движением тел под поверхностью жидкости (поплавок гидросамолета, подводное крыло).

Продолжая работать в ЦАГИ, М. В. Келдыш осенью 1934 года поступил в аспирантуру (дополненную затем двухлетней докторантурой) Математического института имени В. А. Стеклова АН СССР к М. А. Лаврентьеву, где занимался вопросами теории приближений функций, тесно связанными с прикладной тематикой его работы (гидро-, аэродинамика). В 1935 году ему без защиты присвоена ученая степень кандидата физико-математических наук, в 1937 году — степень кандидата технических наук и звание профессора по специальности «аэродинамика». 26 января 1938 года им была защищена докторская диссертация на тему «О представлении рядами полиномов функций комплексного переменного и гармонических функций».

Репрессии 1930-х годов не обошли стороной семью Келдышей. В 1935 году несколько дней в заключении провела Мария Александровна, в 1936 году был арестован брат Михаил, в то время аспирант исторического факультета университета. Он получил 10 лет без права переписки (как установлено впоследствии, был расстрелян весной 1937 г.). В 1938 году по обвинению в шпионаже был арестован брат Александр, затем обвинение было изменено на антисемитизм. В суде, тем не менее, обвинения были сняты, и он вышел на свободу.

Цикл работ М. В. Келдыша и его сотрудников предвоенных и военных лет посвящен колебаниям и автоколебаниям авиационных конструкций. Его исследования заложили основы методов численного расчета и моделирования в аэродинамических трубах явления флаттера (сильные колебания крыльев самолета, возникавшие при определенных скоростях движения самолета и приводившие к его разрушению). Результаты Келдыша не только привели к разработке простых и надежных мер предотвращения флаттера, но и стали основой нового раздела науки о прочности авиационных конструкций.

В октябре 1941 года М. В. Келдыш с семьей в числе других сотрудников ЦАГИ был эвакуирован в Казань, где продолжил работу. Поначалу жили в помещении спортзала, перегороженного простынями, потом получили комнату в Доме профессоров Казанского авиационного института. Семья пережила голод, холод, тяжелое заболевание четырехмесячного сына... Мстислав Всеволодович заботился о семье, но мог прилетать в Казань только на несколько дней. В эти годы он работал на авиационных заводах и как начальник отдела динамической прочности ЦАГИ курировал проблему вибраций в самолетостроении. В апреле 1942 году ему была присуждена Сталинская премия II степени за научные работы по предупреждению разрушения самолетов. Его деятельность была также отмечена орденами Трудового Красного Знамени (1943 г.) и Ленина (1945 г.). В 1944 году М. В. Келдыш был награжден медалью «За оборону Москвы».

К исследованиям авиационных колебаний и флаттера тесно примыкают его исследования устойчивости переднего колеса трехколесного шасси, позволившие предложить целесообразные и простые конструктивные мероприятия для устранения шиммирования (самовозбуждающихся поворотов и смещений) колеса самолета при взлете или посадке, которое приводило к разрушению переднего шасси самолета. По имеющимся данным, в немецкой авиации было более 150 аварий, связанных с «шимми», в отечественной — ни одной. В 1946 году за исследования в этой области ему вторично присуждена Сталинская премия II степени.

Успех прикладных работ М. В. Келдыша обусловлен не только его глубокой интуицией инженера-механика и экспериментатора, но и выдающимся талантом математика, тонкого теоретика и творца вычислительных алгоритмов и методов. И наоборот, многие его фундаментальные математические исследования имеют своим истоком проблемы, возникшие из его работ по механике. Как математик М. В. Келдыш внес свой вклад в теорию функций, теорию потенциала, дифференциальные уравнения, функциональный анализ. Большое значение имеют результаты М. В. Келдыша в механике, охватывающие гидродинамику, аэродинамику, газовую динамику, механику самолетных конструкций.

В сентябре 1943 года М. В. Келдыш избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению физико-математических наук. В июне 1944 года он стал заведующим незадолго перед тем созданным отделом механики в Математическом институте АН СССР и оставался в этой должности до 1953 года. При отделе работал научный семинар, объединивший специалистов по аэромеханике. Одновременно М. В. Келдыш возобновил преподавательскую деятельность в МГУ, начавшуюся в 1932 году. Здесь он читал лекции на механико-математическом и физико-техническом факультетах, заведовал кафедрой термодинамики, руководил научно-исследовательским семинаром по теории функций комплексного переменного. С 1942 по 1953 гг. М. В. Келдыш — профессор МГУ. Многие из его учеников того времени стали видными учеными.

В конце 1946 года М. В. Келдыш избран действительным членом АН СССР по Отделению технических наук.

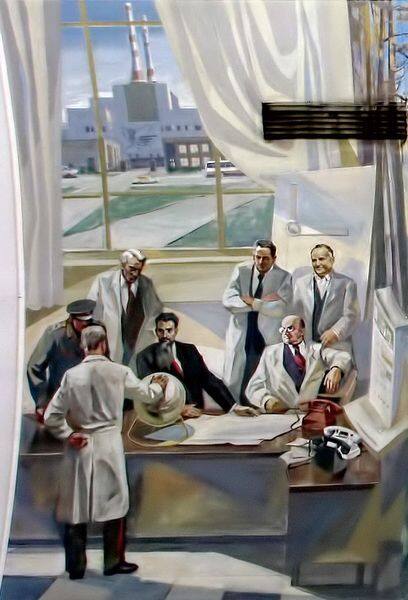

К советскому атомному проекту М. В. Келдыша привлекли по рекомендации И. М. Виноградова, директора Математического института им. Стеклова, к которому обратился Ю. Б. Харитон за кандидатурой математика, который мог бы поставить расчеты по атомной тематике. К осени 1946 года М. В. Келдыш организовал расчетное бюро, в котором сначала работали его старые сотрудники, а потом пришло много молодежи. Задачи, которые требовалось здесь решить, были по сложности беспрецедентными. Трудности усугублялись крайне ограниченными сведениями по физике самих явлений, сопровождающих протекание ядерных процессов. Поэтому важным методом познания явлений ядерного взрыва было построение физико-математических моделей и последующее их воспроизведение в расчетах.

М. В. Келдыш сумел предугадать роль вычислительной математики в решении важнейших научно-технических проблем, связанных с разработкой и конструированием атомных и термоядерных зарядов и их носителей. В короткие сроки он привлек к этой работе крупных ученых и организовал подготовку молодых математиков. В результате вскоре появились первые программы, позволившие даже на примитивной технике с высокой степенью точности рассчитывать характеристики изделий.

Эта работа во всей полноте развернулась в Отделении прикладной математики Математического института АН СССР, которое М. В. Келдыш основал в 1953 году (после 1966 г. — Институт прикладной математики) и возглавлял до конца своей жизни.

Фактически М. В. Келдыш стал первым Главным математиком Минсредмаша. Все вопросы, связанные с развитием математики в отрасли и КБ-11, находились в поле его зрения.

В работах по созданию ракетно-ядерного щита Келдыш принимал участие и как руководитель больших коллективов и как автор многих научно-технических идей и вычислительных методов. Из самых тонких физических экспериментов М. В. Келдыш умел делать такие математические выводы, что казалось, ему доступна сама сущность вещей. В это время им опубликованы работы по оценке последствий ядерного взрыва: «Об оценке действия взрыва на больших высотах» (1950 г., совместно с Л. И. Седовым) и «Точечный взрыв в атмосфере» (1955 г., совместно с Д. Е. Охоцимским и др.)

Под его руководством было проведено моделирование двухступенчатого термоядерного заряда РДС-37, который послужил прототипом для разработки и создания будущего термоядерного арсенала СССР. РДС-37 был испытан 22 ноября 1955 года в 9:47 местного времени на Семипалатинском полигоне.

Важной вехой стал 1956 год, когда возникла необходимость более детального геометрического описания процессов, происходящих при ядерном взрыве. На этом этапе требовалось при математическом моделировании учесть двумерный характер нестационарного движения вещества.

За участие в создании термоядерного оружия М. В. Келдышу в 1956 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а в 1957 году его научные достижения отмечены Ленинской премией.

Сразу после избрания академиком М. В. Келдыша также назначили начальником (с августа 1950 года научным руководителем) головного научно-исследовательского института (НИИ-1 Министерства авиационной промышленности, ныне Центр имени М. В. Келдыша), занимавшегося прикладными задачами ракетостроения. С этого времени одно из основных направлений его деятельности оказалось связано с ракетной техникой.

Начав работать по космической тематике в 1946 году в творческом сотрудничестве с С. П. Королевым, М. В. Келдыш явился одним из инициаторов широкого развертывания работ по изучению и освоению космоса. Велик его вклад в становление и успешное развитие таких научных направлений, как механика космического полета и космическая навигация. С 1953 года в Математическом институте АН СССР велись работы по решению задач выведения на орбиту Земли искусственного спутника, увенчавшиеся успехом 4 октября 1957 года.

Решающую роль М. В. Келдыш сыграл в создании относительно дешевой ракеты-носителя для выведения на орбиту спутников по научным программам (спутники семейства «Космос»). Руководил «лунной» программой, включая полеты автоматических станций семейства «Луна». Первый аппарат к Луне был отправлен 2 января 1959 года. 4 октября 1959 года были получены снимки обратной стороны Луны аппаратом «Луна-3»…

Не менее эффективно участие М. В. Келдыша в программе исследования Венеры, велика его роль при исследованиях Марса. В 1960 году при подготовке запуска первой автоматической станции к Марсу М. В. Келдыш предложил испытывать приборы, предназначенные к изучению Марса, в земных условиях. Это позволило выявить неэффективную аппаратуру и дало экономию в десятки килограммов веса автоматической станции. М. В. Келдыш выезжал на полигоны и космодромы при подготовке и запуске космических аппаратов, входил в различные комиссии по космическим проблемам, был председателем экспертных комиссий, комиссий по разбору причин аварий, в частности, был председателем аварийной комиссии по выяснению причин гибели экипажа космического аппарата «Союз-11»

В 1961 году за особые заслуги в развитии ракетной техники, создании и успешном запуске первого в мире космического корабля «Восток» с человеком на борту М. В. Келдыш был второй раз удостоен звания Героя Социалистического Труда.

М. В. Келдыш выступил одним из инициаторов создания в 1951 году Московского физико-технического института (г. Долгопрудный) и некоторое время читал лекции, долгое время был заведующим кафедрой.

Большой период жизни М. В. Келдыша связан с его деятельностью в Президиуме Академии наук СССР, начавшейся в октябре 1953 года и продолжавшейся до конца его жизни. С 1953 года он академик-секретарь Отделения математики Академии наук. В 1960 году М. В. Келдыш избран вице-президентом, а в мае 1961 — президентом Академии наук СССР.

Возглавляя Академию наук СССР с 1961 по 1975 гг., М. В. Келдыш оказывал всемерную поддержку развитию в нашей стране не только математики и механики, но и новых направлений современной науки, таких, как кибернетика, квантовая электроника, молекулярная биология и генетика. При М. В. Келдыше состоялась комплексная проверка деятельности Т. Д. Лысенко, позволившая разоблачить псевдонаучные концепции «лысенковщины», отрицавшей генетику. В списках действительных членов Академии был посмертно восстановлен Н. И. Вавилов, получили подтверждение его заслуги в биологии и сельскохозяйственных науках.

Годы, когда пост президента Академии наук СССР занимал М. В. Келдыш, были периодом наиболее быстрого роста Академии, превращения ее в крупнейший центр фундаментальной науки. В 1971 году за исключительные заслуги перед государством в развитии советской науки и техники, большую научную и общественную деятельность и в связи с 60-летием М. В. Келдыш стал трижды Героем Социалистического Труда (одиннадцатым по счету трижды Героем за все время присуждения этого звания).

Большую работу вел М. В. Келдыш в Комитете по Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки и техники, возглавляя его с 1961 года до своей кончины. Его рецензии на представленные работы имеют самостоятельный научный интерес. Он всемерно поддерживал переход на массовое машинное производство, облегчающее труд, высоко оценивал внедрение хлопкоуборочных и чаеуборочных машин. В последние годы жизни М. В. Келдыш интересовался проблемой создания солнечных электростанций на космической орбите.

Заслуги академика М. В. Келдыша высоко оценены. Он трижды Герой Социалистического Труда (1956 г., 1961 г., 1971 г.), лауреат Ленинской (1957 г.) и Сталинских (1942 г., 1946 г.) премий, награжден семью орденами Ленина (1945 г., дважды 1954 г., 1956 г., 1961 г., 1967 г., 1975 г.), тремя орденами Трудового Красного Знамени (1943 г., 1945 г., 1953 г.), шестью иностранными орденами и многими медалями. М. В. Келдыш был избран иностранным членом 16 Академий мира, почетным доктором 6 университетов. Кавалер ордена «Почетного Легиона (Командор)» (1971 г.), высших орденов ряда других стран, награжден Золотой медалью имени М. В. Ломоносова АН СССР (1976 г.).

Мстислав Всеволодович Келдыш умер 24 июня 1978 года. Урна с прахом Келдыша захоронена в Кремлевской стене у Красной площади в Москве.

М. В. Келдышу установлены памятники в Москве и Риге, памятные доски на зданиях, где он жил (Воробьевское шоссе) и работал (МГУ и ИПМ). Память о М. В. Келдыше увековечена в названиях институтов (ИПМ и ИЦ), научно-исследовательского судна, площади в Москве, кратера на Луне и малой планеты Солнечной системы. Золотую медаль имени М. В. Келдыша вручает Российская академия наук за выдающиеся научные работы в области прикладной математики и механики, а также теоретических исследований по освоению космического пространства.

Библиография8

Фотогалерея33