Биография

Юлий Борисович Харитон родился 14 февраля (27 февраля по новому стилю) 1904 года в Петербурге в семье журналиста Бориса Иосифовича Харитона и артистки МХАТА Мирры Яковлевны Буровской. Кроме него, в семье было две дочери: Лидия (1899 г.р.) и Анна (1901 г.р.).

В 1915 году Юлия определяют в реальное училище, курс которого он завершает в 1919 году. Так как в высшие учебные заведения принимали с 16 лет, ему пришлось год проработать учеником-механиком в железнодорожной телеграфной мастерской. В 1920 году в возрасте 16 лет Юлий Борисович поступил в Ленинградский политехнический институт. Здесь он слушал лекции патриарха отечественной физики А. Ф. Иоффе, которые возбудили у молодого студента интерес к физике. Через год после начала учебы Ю. Б. Харитон перешел с электромеханического на физико-механический факультет, который окончил в 1925 году, получив диплом инженера-физика.

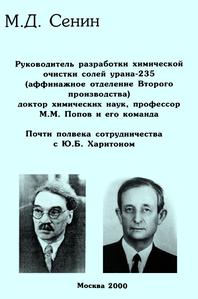

Еще будучи студентом, Юлий Борисович с 1921 года по приглашению Н. Н. Семенова начал работать в его лаборатории, созданной в Физико-техническом институте, директором которого был А. Ф. Иоффе. В этой лаборатории Юлий Борисович выполнил свои первые исследования. Первыми его работами (1924 г.) было определение критической температуры конденсации металлических паров и совместные с Н. Н. Семеновым и А. И. Шальниковым исследования взаимодействия молекул с поверхности твердых тел. В 1925 году выходит «Задачник по физике», написанный А. Ф. Вальтером, В. И. Кондратьевым и Ю. Б. Харитоном, когда они еще были студентами. Задачник пользовался заслуженной популярностью у студентов-физиков нескольких поколений. В 20-летнем возрасте Ю. Б. Харитон совместно с З. Ф. Вальтой выполнил и опубликовал научную работу «Окисление паров фосфора при малых давлениях», в которой впервые экспериментально показал существование разветвленных цепных химических реакций на примере окисления фосфора. Открытие этого явления в дальнейшем явилось прочной основой созданной Н. Н. Семеновым теории разветвляющихся цепных реакций, за которую он был в 1956 году удостоен Нобелевской премии. На своей монографии «Цепные реакции», выпущенной в 1934 году, Н. Н. Семенов сделал дарственную надпись: «Дорогому Юлию Борисовичу, который первым толкнул мою мысль в область цепных реакций».

В 1926 году Харитон был направлен на два года в научную командировку в Англию в знаменитую Кавендишскую лабораторию. Здесь под руководством Резерфорда и Чедвика он выполнил работу по методике регистрации альфа-частиц, а в 1928 году защитил диссертацию на степень доктора философии. Возвратившись в Россию, Харитон в течение 10 лет вел педагогическую работу в Политехническом институте, а также возобновил работу в руководимом Н. Н. Семеновым физико-химическом секторе Физико-технического института. Он сознательно и целеустремленно выбирает новое направление своей дальнейшей деятельности. В 1931 году физико-химический сектор был преобразован в Институт химической физики, где Харитон организовал и возглавил лабораторию взрывчатых веществ (ВВ), которая вскоре стала общепризнанной школой физики взрыва.

Перед войной Харитон занялся исследованиями цепного деления урана. В 1939 году была опубликована статья Ю. Б. Харитона и Я. Б. Зельдовича «К вопросу о цепном распаде основного изотопа урана», и подготовлена статья «О цепном распаде урана под взаимодействием медленных нейтронов». Основной вывод из этих работ — необходимость обогащения урана легким изотопом для реализации ядерной цепной реакции. При проведении исследований по делению ядер урана Юлий Борисович активно общался с И. В. Курчатовым и в 1940 году вошел в «урановую комиссию» Академии наук СССР.

Во время Великой Отечественной войны Харитон, используя опыт и знание физики взрыва, вел большую экспериментальную и теоретическую работу по обоснованию новых видов вооружений Красной Армии и изучению новых видов вооружений противника, а также по суррогатированным ВВ, продолжая руководить отделом теории взрывчатых веществ в институте химической физики.

В 1943 году И. В. Курчатов, который возглавил в СССР Атомный проект, привлекает Харитона к разработке атомного оружия и зачисляет в состав Лаборатории № 2 АН СССР. Выбор И. В. Курчатова сознателен и однозначен — привлечь лидера отечественной науки по цепным реакциям к реализации цепной реакции ядерного взрыва.

В мае 1945 года СССР вместе с союзниками (США, Англией и Францией) завершила разгром Германии и праздновала Победу. Ю. Б. Харитон был включен в группу физиков для выяснения состояния немецких исследований по ядерному оружию, которая в мае вылетела в Берлин. Одним из существенных результатов были обнаруженные Ю. Б. Харитоном и И. К. Кикоиным около ста тонн окиси урана. Руководитель группы А. П. Завенягин организовал отправку окиси урана в Москву. И. В. Курчатов говорил, что найденный в Германии уран примерно на год сократил пуск промышленного реактора на Урале для наработки плутония.

20 августа, после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Государственный комитет обороны принял постановление о создании Специального комитета (председатель — Л. П. Берия), наделенного чрезвычайными полномочиями, которому предстояло возглавить руководство по решению проблемы. Для рассмотрения научно-технических вопросов по атомной проблеме был создан Технический совет при Спецкомитете. В качестве членов совета были привлечены И. В. Курчатов и Ю. Б. Харитон.

В 1946 году постановлением СМ СССР для непосредственного создания атомной бомбы организован филиал лаборатории № 2 — конструкторское бюро (КБ-11). Руководство страны назначает главным конструктором атомной бомбы, а затем научным руководителем ядерных зарядов и ядерных боеприпасов Ю. Б. Харитона

С этого момента жизнь и творчество Ю. Б. Харитона неразрывно связаны с преодолением ядерной монополии США, созданием нашей атомной бомбы, а затем развитием и совершенствованием отечественного ядерного оружия. Это была грандиозная работа по своему масштабу, по развитию множества научных и технических областей знаний, из которых состоит ядерно-оружейная технология, и по своей военно-политической значимости.

Вот как сам Ю. Б. Харитон описывает вступление нашей страны в атомную эру: «Я поражаюсь и преклоняюсь перед тем, что было сделано нашими людьми в 1946—1949 годах. Было нелегко и позже. Но этот период по напряжению, героизму, творческому взлету и самоотдаче не поддается описанию. Только сильный духом народ после таких невероятно тяжелых испытаний мог сделать совершенно из ряда вон выходящее: полуголодная и только что вышедшая из опустошительной войны страна за считанные годы разработала и внедрила новейшие технологии, наладила производство урана, сверхчистого графита, плутония, тяжелой воды...»

На посту научного руководителя ВНИИЭФ Ю. Б. Харитон оставался в течение 46 лет, вплоть до 1992 года, когда он стал почетным научным руководителем ВНИИЭФ. Исключительный талант ученого и организатора науки позволил Харитону успешно руководить основными направлениями научной и конструкторской работы института. По трудоспособности и выносливости ему не было равных, как и в творческом долголетии. Почти половину столетия он являлся председателем Научно-технического совета Минатома по ядерному оружию.

Пользуясь огромным влиянием и обладая удивительным даром до деталей разбираться в любых научных и технических вопросах, он при изобилии предложений и точек зрения отдельных ученых и институтов умел выбрать наиболее ценные идеи и претворить их в новые выдающиеся конструкции. Когда между институтами возникали разногласия, Ю. Б. Харитон всегда стремился детально разобраться в их причинах и существе новых предложений и идей. Благодаря его умелому руководству и высочайшему личному авторитету удавалось найти оптимальные решения.

В отечественном Атомном проекте приняло участие немало блестящих ученых и руководителей. Но среди этих выдающихся людей Юлий Борисович был явлением. Уникальность его заключалась в том, что он был не только физиком-теоретиком, но и выдающимся экспериментатором, конструктором-технологом, создателем системы производства, эксплуатации и испытаний ядерного оружия.

Он взял на себя и нес полноту ответственности не только за все, что касается разработки ядерного оружия и его непрерывного прогресса, но и за безопасность производства, испытания и эксплуатацию этого не имеющего аналогов по разрушительной силе оружия.

Ю. Б. Харитон первый сформулировал требования к безопасности ядерного оружия, говорил о недопустимости ядерного взрыва при всех случайных ситуациях, в которых может оказаться ядерное оружие. Благодаря его требовательности мы до сих пор не имели срывов, неудач и избежали аварий с ядерным оружием.

Он был творцом истории не только ядерного оружия нашей страны, но и многих человеческих судеб, посвятив свою жизнь науке, которая спасла мир от ужасной по своим последствиям войны. Его исключительная деятельность и творческие достижения поражают и вызывают изумление. Ю. Б. Харитон — создатель целого ряда научных школ в самых разнообразных направлениях физики и техники. Среди его учеников — выдающиеся ученые.

К тихому голосу этого человека прислушивались все лидеры нашего государства от Сталина до Ельцина. И в том, что Минатом/Росатом — единственный из гигантов отечественного ВПК уцелел и продолжает существовать, во многом его заслуга.

Страна высоко оценила деятельность Ю. Б. Харитона. Он — Трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, награжден шестью орденами Ленина, орденами Красной Звезды, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалью «За оборону Ленинграда», действительный член Академии наук СССР с 1953 года, удостоен высших наград РАН — Золотых медалей им. М. В. Ломоносова и И. В. Курчатова.

В конце своего жизненного пути Юлий Борисович Харитон с особой остротой ощущал свою как ученого и человека, ответственность за будущее человечества. Его завещанием всем нам стали слова: «Стремясь к лучшему, не натворить худшего».

Скончался Ю. Б. Харитон 18 декабря 1996 года.

Библиография33

![Юлий Борисович Харитон. Путь длиною в век : [сборник]](http://elib.biblioatom.ru/data/hariton-put-dlinoyu-v-vek_2005/thumb.jpg)

![Бриш А. А. Человек, который предвидел будущее... [Харитон Ю. Б.]](http://elib.biblioatom.ru/data/brish_2007/thumb.jpg)

![Феоктистов Л. П. [Воспоминания о Ю. Б. Харитоне]](http://elib.biblioatom.ru/data/feoktistov_iz-proshlogo-v-buduschee_1998/thumb.jpg)

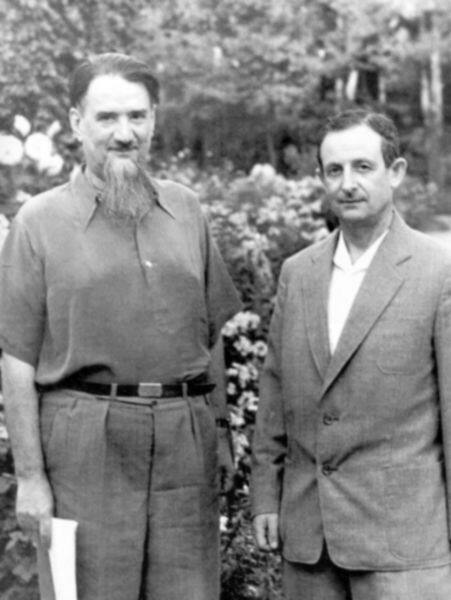

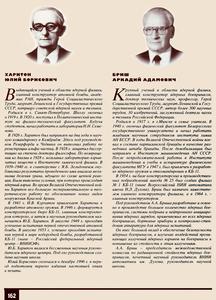

Фотогалерея48