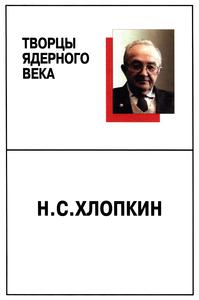

Биография

Николай Сидорович Хлопкин родился 9 августа 1923 года в деревне Ильинки Петушинского района Владимирской области в семье фабричного бухгалтера.

В 1940 году Николай окончил школу с похвальной грамотой и поступил в Московский энергетический институт на теплоэнергетический факультет. Когда он заканчивал 1-й курс, началась Великая Отечественная война. 1 июля 1941 года в составе комсомольского отряда МЭИ Николай Хлопкин был направлен на строительство оборонительных укреплений на Днепре. В начале октября студентов начали выводить на Вязьму, откуда на одном из последних поездов 10 октября они прибыли в Москву.

16 октября было объявлено, чтобы каждый должен самостоятельно добираться до Горького. Студентов МЭИ там собралось довольно много, но поскольку в Горьком организовать обучение не предоставлялось возможным, их направили на баржах в Самару, а затем поездом в Алма-Ату. Через несколько дней произошла очередная переадресовка — в Лениногорск Восточно-Казахстанской области. Здесь началась организация института и учебного процесса.

Учеба в эвакуации была своеобразной. Лекции читались в утренние часы. После лекций студенты шли спать, чтобы вечером идти на работу в свинцовую шахту, что давало возможность сносно питаться в шахтной столовой. В феврале 1942 года его призвали в армию и направили в Тамбовское военно-пехотное училище (г. Семипалатинск). В августе 1942 года после окончания училища в звании младшего лейтенанта Н. С. Хлопкин командиром взвода попал на Воронежский фронт. В сентябре он был тяжело ранен в ногу. После 14 месяцев, проведенных в госпиталях, Николай вновь оказался на фронте. Так как раненая нога плохо сгибалась, его назначили шестым помощником начальника штаба 1035-го стрелкового полка 289-й стрелковой дивизии по шифровально-штабной службе. С этим полком Хлопкин участвовал в боях под Шепетовкой, Станиславом, Бродами, Львовом, форсировал Вислу, воевал на Сандомирском плацдарме. Был повышен в должности – стал первым помощником начальника штаба стрелкового полка (по боевым операциям). Подпись капитана Н. С. Хлопкина осталась на рейхстаге.

В конце июня 1945 года у Николая открылась рана, и он был направлен на излечение в Москву. Госпиталь находился рядом с Московским энергетическим институтом. И больше месяца по утрам Николай ковылял на костылях на лекции, а после этого шел обедать и ночевать в госпиталь. В конце октября по состоянию здоровья Н. С. Хлопкин был демобилизован. В институте капитан Н. С. Хлопкин с тремя боевыми орденами на груди пополнил состав фронтовиков группы. Ввиду отсутствия документов его опять зачислили на 1-й курс, но разрешили ходить на лекции 2-го курса. После успешной сдачи экзаменов за третий семестр, Николая перевели на 2-й курс.

В 1947 году Н. С. Хлопкина перевели на только что организованный физико-энергетический факультет, готовящий кадры для становящейся на ноги советской атомной промышленности. Лекции студентам читали выдающиеся ученые: С. М. Фейнберг, А. Д. Сахаров, М. А. Малков, А. И. Ахиезер, В. А. Фабрикант. Они сопровождались семинарами в институте физических проблем, директором которого был А. П. Александров. Практику Н. С. Хлопкин проходил главным образом в Лаборатории № 2 (ЛИПАН). В июле 1949 года его официально зачислили лаборантом в штат лаборатории. Здесь ему было поручено исследование теплопередачи в каналах промышленных реакторов.

Темой дипломной работы Н. С. Хлопкина, которая была сдана на «отлично», стала атомная электростанция. После окончания МЭИ по специальности «теплофизика в июне 1950 года он был переведен на должность инженера, продолжая работать по тематике промышленных реакторов. Его группа проверяла различные технологии изготовления блоков промышленных реакторов, и отбирая те из них, которые обеспечивали надежное сцепление оболочки и сердечника, предотвращая локальные перегревы последнего. В дальнейшем проведенные Н. С. Хлопкиным исследования по повышению работоспособности топливных блоков промышленных реакторов были обобщены в его кандидатской диссертации «О сцеплении между сердечником и оболочкой твэла и методике исследования его», защищенной в 1956 году.

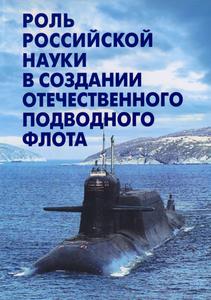

С 1952 года Н. С. Хлопкин занимается изучением вопросов теплогидравлики различных вариантов активных зон транспортных реакторов, в частности кризисом теплообмена при высоких давлениях. В 1953 году его назначают руководителем группы по разработке ядерного реактора ледокола, которая вошла в сектор № 20 Лаборатории № 2, занимавшийся морскими ядерно-энергетическими установками (ЯЭУ). Группа совместно с конструкторами реакторной установки завода № 92 (г. Горький) и конструкторами ледокола ЦКБ-15 (г. Ленинград), формировала техническое задание на реакторную установку, производила физические и теплогидравлические расчеты реактора, определяла биологическую защиту установки, решала вопросы ядерной и радиационной безопасности. По мере развития работ в КБ завода № 92 группа все больше сосредотачивалась на решении вопросов физики активной зоны и ядерной и радиационной безопасности.

В 1957-1959 гг. Н. С. Хлопкин участвует в работах по подготовке и проведению комплексных швартовых испытаний атомного ледокола «Ленин». При общем руководстве А. П. Александрова все практические вопросы на месте решал Н. С. Хлопкин, который практически не уходил с завода несколько месяцев. Постройка атомного судна была завершена 12 сентября 1959 года, а 5 декабря 1959 года ледокол был передан в опытную эксплуатацию Мурманскому морскому пароходству ММФ СССР.

За работы по ядерной энергетической установке атомохода «Ленин» в 1960 году Н. С. Хлопкину была присуждена Ленинская премия, и в том же году он переводится на должность «старший научный сотрудник». Изыскания по реакторной установке атомного ледокола «Ленин» в дальнейшем Н. С. Хлопкин обобщает в докторской диссертации «Создание и опыт эксплуатации ледокольной паропроизводительной установки», которую успешно защищает в 1968 году.

В 1962 году его назначают начальником лаборатории и заместителем директора Института атомной энергии (бывшей ЛИПАН) А. П. Александрова по морским ядерным энергетическим установкам. К его обязанностям добавилась необходимость решения целого ряда проблем по реакторным установкам для подводных лодок, которые в это время строились ускоренными темпами. В частности, при его активном участии был повышен ресурс трубных систем парогенераторов на подводных лодках и увеличен энергозапас активных зон.

В связи с постоянным ростом объема работ по ядерным установкам транспортного назначения в институте в 1966 году в ИАЭ создается сектор № 67 под руководством Н. С. Хлопкина, в который вошли физическая и инженерная лаборатории, а также лаборатория нестационарных процессов.

В этот период завершалось проектирование реакторных установок (РУ) для подводных лодок второго поколения и стартовали работы по разработке установки РУ третьего поколения. Н. С. Хлопкин включился в решение основных задач этих проектов – повышение надежности, ресурса, ядерной и радиационной безопасности с учетом накапливающегося опыта эксплуатации атомных подводных лодок первого поколения.

Н. С. Хлопкин принимал участие в комплексных швартовых испытаниях головных подводных лодок второго и третьего поколений, занимаясь проблемами активных зон. Под руководством Н. С. Хлопкина было испытано более 15 типов и разновидностей активных зон.

В 1968 году он становится заместителем начальника отдела по транспортным установкам. В 1970 году за работы по ЯЭУ подводных лодок второго поколения Н. С. Хлопкин награжден орденом Ленина.

В 1974 году Н. С. Хлопкин становится начальником отдела по транспортным установкам. В 1976 году он избран членом-корреспондентом АН СССР и назначается заместителем директора отделения ядерных реакторов.

В 1977 году Н. С. Хлопкин участвовал в подготовке к рейсу и рейсе к Северному полюсу атомного ледокола «Арктика», ставшего первым в мире судном, достигшим «вершины мира» в надводном плавании. Указом Президиума ВС СССР от 14.09.1977 г. за выдающиеся заслуги в подготовке и осуществлении экспериментального рейса в район Северного полюса и проявленные при этом мужество и героизм Н. С. Хлопкину присваивается звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

С конца 1969 года ОКБМ начало проектировать ядерную энергетическую установку для тяжелого ракетного крейсера. Головной корабль – «Киров» – вошел в строй в 1980 году. Н. С. Хлопкин принимал участие в разработке ядерно-энергетической установки, комплексных швартовных испытаниях крейсера и сопровождении его эксплуатации. Вклад ученого в эти разработки отмечен Государственной премией СССР (1985 г.).

После ухода в 1987 году А. П. Александрова с поста директора Института атомной энергии им. И. В. Курчатова на Н. С. Хлопкина было возложено руководство созданием морских ядерно-энергетических установок военного и гражданского назначения.

В 1992 году он избран действительным членом РАН по Отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления, в 1993 году назначен директором отделения транспортных ядерных реакторов.

В 1990-е годы в связи с резким сокращением строительства атомных кораблей и судов остро встал вопрос о продлении сроков эксплуатации имеющихся. Под руководством Н. С. Хлопкина были разработаны соответствующие программы по анализу состояния установок, видам необходимого ремонта оборудования, выработаны концепции по обращению с выведенными из эксплуатации АПЛ, их реакторными отсеками и активными зонами (в частности, решен ряд вопросов, связанных с переработкой жидких и твердых радиоактивных отходов). Проведены экспедиционные исследования состояния радиационной обстановки, концентрации радионуклидов в морской воде и грунте в районах нахождения затонувших АПЛ «Комсомолец» и «Курск» и затопленных реакторных отсеков в бухтах архипелага Новая Земля. Н. С. Хлопкин возглавлял разработку программ работ и обеспечения их аппаратурой.

Но основная научная деятельность Н. С. Хлопкина продолжала быть связанной с теплофизикой морских ядерных реакторов, их ядерной и радиационной безопасностью, отработкой активных зон. При его участии были уточнены программы и коды физических расчетов реакторов с помощью экспериментов на критических стендах, определяющих топливную загрузку активных зон, их реактивность, и обратные связи, распределение энерговыделения по объему, эффективность органов регулирования.

Под руководством Н. С. Хлопкина были созданы обучающие и аналитические тренажеры для операторов ЯЭУ различных проектов; велись разработки концепций реакторных установок XXI века военного и гражданского назначения, при этом особое внимание уделялось их сопротивляемости тяжелым авариям и улучшению экономических показателей.

С 2001 года Н. С. Хлопкин – заместитель директора Института ядерных реакторов.

Н. С. Хлопкин – автор более 150 научных трудов и 15 изобретений, он неоднократно выступал с докладами и лекциями по вопросам применения атомной энергии за рубежом – в Швейцарии, Финляндии, Китае, Норвегии и других странах. Работал председателем секции «Проблемы малой энергетики» Совета по атомной энергии отделения физико-технических проблем энергетики РАН.

Н. С. Хлопкин любил природу, в молодости увлекался рыбалкой и грибной охотой, многодневными байдарочными походами на озере Селигер, по рекам Урала; лыжами, альпинизмом. Горные лыжи осваивал на склонах Кавказа.

За свою научную деятельность Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, академик РАН Николай Сидорович Хлопкин награжден двумя орденами Ленина (1970 г. и 1977 г.), орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета» (1954 г.), медалями. В 2003 году ему присуждена золотая медаль РАН имени А. П. Александрова.

Н. С. Хлопкин скончался 19 декабря 2012 года.

Библиография21

![Хлопкин Н. С. [Воспоминания]](http://elib.biblioatom.ru/data/lider-komandnoy-igry_2007/thumb.jpg)

Фотогалерея19