Биография

Владимир Степанович Комельков родился в феврале 1913 года.

По окончании 9 класса он три года работал электромонтером на Каширской ГРЭС, набирая рабочий стаж для поступления в вуз.

В 1932 году В. С. Комельков поступает в Московский энергетический институт, после окончания которого в 1937 году распределяется на работу в Энергетический институт (ЭНИН) им. Г. М. Кржижановского. Здесь он провел обширный цикл работ по исследованию параметров молнии и электрического разряда, получив уникальные данные, позволившие обоснованно выбрать и ввести параметр максимальной крутизны фронта волн тока молнии в руководящих указаниях по грозозащите линий электропередач и подстанций. В 1940 году В. С. Комелькову присуждается ученая степень кандидата технических наук.

Весьма плодотворными оказались работы В. С. Комелькова по изучению процессов пробоя длинных воздушных промежутков и физики молнии. Они имели фундаментальное значение, привели к созданию нового направления в физике молнии и грозозащите и получили мировое признание.

В период Великой Отечественной войны В. С. Комельковым была разработана грозозащита аэростатов заграждения и наблюдения.

В конце 40-х годов В. С. Комелька привлекают к участию в Советском атомной проекте. Впервые его фамилия появляется в справке «О кадрах, необходимых для развертывания научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в КБ-11» от 2 июня 1947 года, составленной Ю. Б. Харитоном. В ней указывается, что для руководства созданием электротехнических и радиотехнических узлов атомной бомбы КБ-11 необходимы свои квалифицированные специалисты: «В электротехнических узлах трудности связаны с необходимостью точнейшей синхронизации. Для решения этих задач крайне ценным было бы привлечение проф., д-ра Стекольникова И.С., являющегося крупным специалистом по высоковольтному электроразряду, автора известной книги о молнии. Вместе с ним следует привлечь его работников канд. наук Комелькова В.С. и научного сотрудника Понкова В. Н.».

Вскоре В. С. Комельков оказался в КБ-11 (г. Саров), где возглавил отдел 24/21 (впоследствии отдел 48 научно-конструкторского сектора, НКС). Отдел располагался в здании 30, единственном вновь построенном. Кабинет В. С. Комелькова находился на первом этаже, на втором находились К. И. Щелкин и В. К. Боболев со своими подчиненными. В конце 1948 года строители сдали корпус 32, куда перебрался отдел 24/21. В это же время в КБ-11 были созданы секторы — научно-исследовательский (НИС) и научно-конструкторский (НКС). Отдел 24/21 получил номер 48 в НКС, для него было построено одноэтажное здание № 19-бис с двумя башнями для взрывных работ и лабораториями. Основной задачей НКС являлась разработка конструкции заряда, отработка баллистического корпуса бомбы, создание элементов автоматики подрыва, системы инициирования для одновременного подрыва капсюлей-детонаторов (КД).

Отдел 48 отвечал за разработку системы одновременного подрыва капсюлей-детонаторов. Капсюль-детонатор при групповом подрыве должен был иметь разброс по времени работы не более долей микросекунды. В промышленном производстве таких капсюлей-детонаторов не было, отдел В. С. Комелькова их разрабатывал впервые.

Кроме того, в его задачи входило проведение взрывных испытаний капсюлей и определение их рабочих параметров. Корпуса для капсюлей-детонаторов первоначально изготавливались в Москве, но затем они были разработаны группой конструкторов КБ-11 и изготавливались здесь же, на заводе 1. В КД использовалось инициирующее взрывчатое вещество азид свинца, чрезвычайно опасное при обращении с ним.

В 1948 году в КБ-11 состоялось первое испытании шарового заряда (ШЗ), подрыв которого осуществлялся от разработанной в отделе 48 системы инициирования. Ответственным за испытания со стороны НИС был С. Н. Матвеев, со стороны НКС — В. С. Комельков. Подрыв ШЗ осуществлялся из каземата. После взрыва на месте, где был установлен ШЗ, лежал раскаленный до белого цвета шар. По правильности сферической поверхности алюминиевого шара, помещенного в середине ШЗ, определялась разновременность прихода детонационной волны на поверхность шара. Все были довольны результатом, так как на первый взгляд шар имел довольно правильную поверхность. В. С. Комельков попросил у кого-то из коллег папиросу и прикурил ее от раскаленного шара, несмотря на то, что он вообще не курил — дало знать волнение.

Весной 1949 года началась подготовка к командировке на Семипалатинский полигон, составлялись списки людей и оборудования, которое предстояло взять с собой. B. C. Комельков тщательно проверял каждую графу списка.

В кратком отчете о состоянии работ в КБ-11, составленном 15 апреля 1949 года, сказано, что под руководством В. И. Алферова и В. С. Комелькова разработана система синхронного зажигания, обеспечивающая одновременность срабатывания специальных свечей с требуемой точностью. Все проведенные на полигоне КБ-11 полевые испытания (в том числе и летные) дали удовлетворительные результаты.

В августе 1949 года под башней, где был установлен атомный заряд, шли последние приготовления. И. В. Курчатов назначил генеральную репетицию работы приборных установок поля и подрыва. На всей аппаратуре должны были регистрироваться имитирующие сигналы, а на башню должен прийти пусковой сигнал. Однако на вечерней оперативке выясняется, что аппаратура не работает, потому что разрядились аккумуляторные батареи, за которые отвечали специалисты института химической физики. B. C. Комельков собрал свою группу, добавил еще несколько человек и поставил контролерами над сотрудниками ИХФ, которые должны были зарядить аккумуляторы — по одному человеку на каждое сооружение. К утру подзарядка была закончена, батареи проверены на нагрузку, о чем и было доложено комиссии.

Следующие репетиции, а их было несколько, прошли без инцидентов.

Итак, поле было проверено многократно и готово к опыту. Вступила в силу почасовая программа работ — завершающий этап сборки. На проходной и у ворот «центра» стояли полковники госбезопасности, проверяли пропуска.

Группа В. С. Комелькова отвечала за проверку системы инициирования и подготовку КД. Проверка системы инициирования заключалась в следующем. Во все розетки электродетонаторов вставлялись пробки без капсюлей-детонаторов, к контактам которых были припаяны провода, соединенные с гребенкой искровых разрядников. На блок питания подавалось высокое напряжение, и при срабатывании исполнительного реле на разрядниках проскакивали искры, которые фиксировались на фотобумаге. Наличие искровых разрядов, соответствующее числу розеток, показывало, что система исправна. Эта операция проверки была очень опасной, так как приходилось подавать высокое напряжение на блок зажигания, установленный на заряде! Монтаж и проверка систем зажигания завершились к концу дня 27 августа. Оставалось только подключить последнюю розетку для капсюля-детонатора — эта операция проводилась только после окончания заправки боевого заряда.

В 7 часов утра 29 августа 1949 года Семипалатинский полигон озарила ослепительная вспышка, которая ознаменовала успешное завершение в СССР разработки и испытания первой атомной бомбы.

Через два дня после взрыва РДС-1 группе В. С. Комелькова была дана команда упаковывать свое имущество для отправки домой.

29 октября 1949 года Постановлением СМ СССР «О награждении и премировании за выдающиеся научные открытия и технические достижения по использованию атомной энергии» за разработку проверенной системы инициирования заряда из взрывчатых веществ и конструкции аппаратуры и системы автоматического зажигания для атомной бомбы В. С. Комелькову присвоено звание лауреата Сталинской премии второй степени и вручен орден Ленина.

В 1950 году специалистов, занимавшихся испытаниями и исследованиями КД, перевели в отдел 49, чтобы все работы сосредоточить в одном месте, В. С. Комельков был назначен заместителем начальника НКС В. И. Алферова. Он продолжал заниматься разработкой и испытаниями малогабаритных систем автоматики подрыва различных ядерных зарядов.

В 1951 году В. С. Комельков был откомандирован в распоряжение Первого Главного управления и назначен заместителем начальника III отдела ПГУ В. И. Алферова. В этом же году его вводят в состав Научно-технического совета по вопросам КБ-11, созданного в 1949 году.

Постановлением СМ СССР от 6 декабря 1951 года за участие в разработке системы инициирования изделия РДС В. С. Комелькову присуждается Сталинская премия второй степени.

В. С. Комельков являлся одним из 17 подписантов предварительного отчета по испытаниям изделия РДС-6с, составленного 15 августа 1953 года после успешного испытания 12 августа опытной советской водородной бомбы РДС-6с. Он лично участвовал в облете места взрыва бомбы на самолете. Постановлением СМ СССР от 31 декабря 1953 года «О присуждении Сталинских премий научным и инженерно-техническим работникам Министерства среднего машиностроения… за создание водородной бомбы и новых конструкций атомных бомб» за руководство работами по изготовлению серийных и опытных изделий РДС В. С. Комелькову была присуждена Сталинская премия первой степени.

Уже в качестве представителя Главного управления приборостроения Минсредмаша В. С. Комельков участвовал в разработке другого типа водородной бомбы РДС-6Т («труба»), от которой в дальнейшем после проведения расчетно-теоретических и экспериментальных исследований отказались как от неперспективной.

В 1954 году В. С. Комелькову без защиты присуждается ученая степень доктора технических наук.

В августе 1954 года В. С. Комельков был переведен начальником Бюро электроаппаратуры отдела электроаппаратуры Лаборатории № 2, где занялся физикой плазмы. В 1964 году он становится руководителем научного сектора № 34 отдела плазменных исследований Института атомной энергии (бывшая Лаборатория № 2).

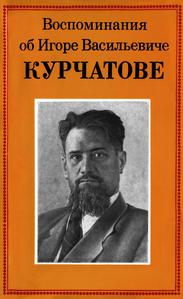

В. С. Комельков — один из первых ученых, начавших исследования в области нагрева и удержания плазмы большими импульсными токами для целей управляемого термоядерного синтеза. Им был обнаружен и исследован новый вид магнитогидродинамического течения плазмы, названный динамическим пинчем, послуживший основой различных методов ускорения и фокусирования плазмы и нашедший широкое инженерное применение. Значительная доля работ В. С. Комелькова была посвящена созданию методов очистки плазменных потоков от примесей, захвата и сжатия плазмы магнитными полями. Результаты ряда проведенных им исследований в этой области вошли в известный доклад академика И. В. Курчатова в Харуэлле (Англия, 1956 г.), в котором была сформулирована концепция развития работ по управляемому термоядерному синтезу.

В последующие годы В. С. Комельковым были развиты работы по каскадному ускорению, захвату и сжатию плазмы магнитными полями и предложен новый тип термоядерного реактора со сферической кумуляцией плазмы. Широкую известность и признание получили работы В. С. Комелькова по исследованию электрической прочности и развитию электрических разрядов в жидких диэлектриках. Им был обнаружен и изучен лидерный механизм пробоя жидкостей, имеющий глубокую общность явлений с процессами в длинных искрах и молнии.

Существенное значение имела также разработанная им количественная теория канальной стадии сильноточной искры в жидкости, сопровождающаяся генерацией ударных волн. Результаты этих работ нашли применение в высоковольтной электротехнике, электроим- пульсных технологиях и при моделировании взрывных процессов. За комплекс работ в этой области Академия наук СССР присудила В. С. Комелькову премию им. П. Н. Яблочкова.

Ученый с большим техническим кругозором, проф. В. С. Комельков с самого начала развития различных исследований по управляемому термоядерному синтезу активно участвовал в разработке инженерных проблем, в частности, развития высоковольтной импульсной техники с экстремальными параметрами. Эти работы, отраженные в монографии «Техника больших импульсных токов и магнитных полей», вышли за пределы первоначальных задач и привели к созданию нового направления в электрофизике высоких напряжений. Значительное внимание было уделено им разработке методов регистрации быстропротекающих процессов и развитию приборостроения для высокоскоростных электронных и оптических измерений.

С 1972 года В. С. Комельков в качестве заместителя директора по научным вопросам ЭНИН им. Г. М. Кржижановского руководил электроэнергетическими подразделениями института и созданной им лабораторией электрофизики, разрабатывающими научно-технические вопросы Единой электроэнергетической системы СССР, проблемы термоядерной энергетики и криоэнергетики.

С 1988 года под его руководством и с его участием выполнены работы по теории и расчету параметров термоядерного реактора со сферической кумуляцией плазмы, проведены исследования динамики пробоя жидких диэлектриков, в результате которых обнаружен упрочняющий изоляцию эффект динамического барьера, создаваемого объемным зарядом, вносимым в промежуток в начальной стадии разряда; экспериментально проверен предложенный им с сотрудниками метод получения сверхсильных ударных волн при разряде в жидкости с токами 800 кА и пр.

В. С. Комельков автор 124 научных публикаций, изобретений, в 1970 году он утвержден в звании профессора.

Научную и практическую деятельность В. С. Комельков сочетал с научно-организационной и общественной работой, принимая активное участие в работе научных квалификационных и экспертных советов различных организаций, являясь членом редколлегии журнала «Электричество». Научная и общественная деятельность В. С. Комелькова отмечена наградами: орденом Ленина, орденом Красной Звезды и медалями; ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».

Владимир Степанович Комельков скончался в 1996 году.

Библиография7

Фотогалерея8