Биография

Марк Иосифович (Осипович) Корнфельд родился 12 июня 1908 года в Житомире.

В 1920-1924 гг. М. И. Корнфельд жил в Польше и Палестине (Эрец-Исраэль). После возвращения в СССР в 1925 году работал на заводах в Киеве, был принят электромонтёром в трест «Киев-печать».

В 1928 году М. И. Корнфельд переезжает в Ленинград, где устраивается на работу на завод «Севкабель» контролером. Благодаря хорошим техническим знаниям вскоре его переводят в техники, а затем назначают заведующим лабораторией завода. В 1929 году параллельно он устраивается лаборантом (вне штата) в Ленинградский Государственный физико-технический рентгенологический институт (будущий ЛФТИ).

Одновременно М. И. Корнфельд поступил на физический факультет Ленинградского государственного университета, однако закончить ему удалось только 3 курса. В дальнейшем (в 1937 году) для оформления высшего образования он сдает все необходимые экзамены.

В 1932 году М. И. Корнфельд переезжает в Свердловск, где его принимают на работу старшим инженером в только что организованный Уральский физико-технический институт.

В 1937 году М. И. Корнфельд возвращается в Ленинград, в Ленинградский физико-технический институт, где работает сначала старшим научным сотрудником, а затем заведующим лабораторией. Здесь он занимается в основном проблемами рекристаллизации и пластичности металлов. В 1937 году он защищает кандидатскую диссертацию, а в 1939 году ему присваивается научная степень доктора физико-математических наук. В марте 1940 года М. И. Корнфельд утверждён в ученом звании профессора. В 1941 году он вступает в ряды ВКП(б).

Во время войны М. И. Корнфельд работает в Казани, куда был эвакуирован ряд институтов АН СССР.

11 февраля 1943 года вышло распоряжение ГКО, которым профессор ЛФТИ И. В. Курчатов был назначен научным руководителем работ по осуществлению цепной реакции деления урана («Урановый проект»). К лету 1943 года И. В. Курчатов организовал в Москве Лабораторию № 2 АН СССР, превратившуюся в научный центр Атомного проекта.

М. И. Корнфельд стал одним из первых физиков, привлеченных И. В. Курчатовым к работе в Атомном проекте. Он был принят в штат Лаборатории № 2 АН СССР, возглавив сектор, которому было поручено заниматься проблемой тяжелой воды, необходимой для замедления нейтронов в ядерных реакторах. В секторе разрабатывали методы получения тяжелой воды, экспериментально определяли константы разделения изотопов водорода при различной технологии, а в дальнейшем проектировали промышленные установки для получения тяжелой воды и пускали их на заводах. М. И. Корнфельд, в частности предложил определять изотопный состав тяжелой воды дифференциальным пикнометрическим методом, внедрив затем его на всех заводских лабораториях.

Уже 7 июля 1943 года И. В. Курчатову был представлен под грифом «СС» отчет М. И. Корнфельда и Д. М. Самойловича «Разделение изотопов ректификацией» с приложением к нему расчетов Л. Д. Ландау и И. Я. Померанчука В приложении была выведена формула Л. Д. Ландау для вычисления коэффициента разделения изотопов ректификацией. М. И. Корнфельд и Д. М. Самойлович привели расчеты по этой формуле для разделения изотопов различных элементов.

3 августа 1943 года М. И. Корнфельд направил И. В. Курчатову письмо, которое последний тут же переслал М. Г. Первухину, наркому химической промышленности СССР. В письме он сформулировал исходные научную и экономическую позиции по проблеме производства тяжелой воды и обосновал выбор в качестве основного производителя тяжелой воды Чирчикский электрохимический комбинат (ЧЭХК, Узбекистан).

В письме М. И. Корнфельд, в частности, указывал, что для работ, проводимых в Лаборатории № 2, необходимо располагать 100-150 литрами тяжелой воды в ближайшее время и производственной базой, изготовляющей около 3 литров тяжелой воды в сутки.

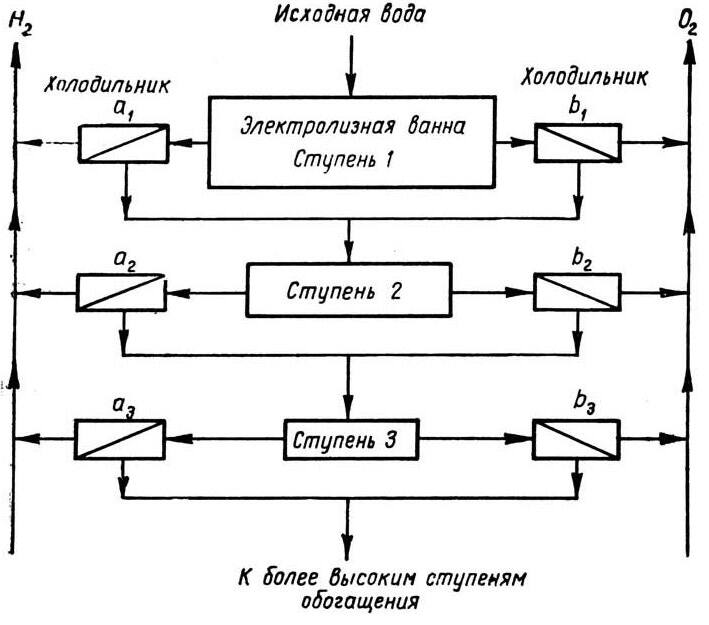

В качестве основного метода получения тяжелой воды М.И Корнфельд выбрал электролиз, как наиболее выгодный, на базе существующих электролизных заводов (Москва, Чирчик), производящих водород без каких-либо существенных изменений их технологического процесса. При содержании дейтерия в обыкновенной воде примерно 0,02 % электролизные установки позволят проводить обогащение примерно до 2 % содержания дейтерия,

Последующее обогащение от 1-2 до 98-99 % М. И. Корнфельд предлагал производить либо тем же методом электролиза (однако со значительным переоборудованием и изменением режима заводов), либо же методом дистилляции в специально построенных для этой цели ректификационных колоннах.

Предложенный М. И. Корнфельдом цикл операций позволял получить на ЧЭХК, обладающем 6 электролизерами, примерно 1 тонну тяжелой воды в год. Описанная М. И. Корнфельдом принципиальная схема технологии предварительного обогащения воды дейтерием была в последующем принята на всех 11 заводах и комбинатах страны, где применялся электролитический метод.

27 августа 1945 года М. И. Корнфельд вошел в состав Техсовета (НТС) Спецкомитета, созданного для решения научных проблем Атомного проекта. Комиссию по получению тяжелой воды в НТС первоначально возглавил академик П. И. Капица. На заседании НТС 24 сентября 1945 года в присутствии высших руководителей Спецкомитета М. И. Корнфельд сделал доклад «О способах промышленного получения тяжелой воды». На заседании было решено поручить комиссии в составе тт. Первухина М.Г., Борисова Н. А. Алиханова А.И., Корнфельда М.И. и др. в недельный срок представить на рассмотрение НТС предложения о составлении эскизных проектов строительства заводов для производства тяжелой воды...

Весь последующий год сектор под руководством М. И. Корнфельда вел работы по организации производства тяжелой воды в первую очередь в Чирчике, в частности искал причины потерь тяжелой воды, так как получаемое обогащение не соответствовало теоретическим расчетам. Одновременно М. И. Корнфельд занимался созданием при заводе специальной лаборатории по тяжелой воде, привлекая научные кадры и доставая необходимое научное оборудование.

К концу 1945 года Наркомхимпромом на Чирчикском электрохимкомбинате был построен и введен в эксплуатацию первый цех получения тяжелой воды электролитическим методом (первая установка для получения тяжелой воды была пущена в октябре 1945 года). К Новому году цех выпустил первые 94 килограмма тяжелой воды 2 % концентрации (в пересчете на тяжелую воду 100 % концентрации).

В 1945 году М. И. Корнфельд получил свою первую государственную награду – он был награждён орденом Красной Звезды.

С этого момента началась наработка тяжелой воды во всё больших объемах. По заданию Спецкомитета в начале 1946 года было проведено усовершенствование пущенной установки, в результате ее производительность увеличилась более чем вдвое. Началось строительство семи новых цехов «Г» по получению гидроксилина (так условно именовались цеха электролиза и тяжелая вода). Цеха «Г» были созданы на азотно-туковых заводах в Днепродзержинске, Горловке, Березниках, Кировакане.

5 марта 1947 года выходит Постановление СМ СССР о премировании научных и инженерно-технических работников за научно-технические достижения в области использования атомной энергии, в соответствии с которым за разработку и освоение промышленного метода получения концентрированного гидроксилина М. И. Корнфельда премируют суммой в 20 тыс. рублей.

К этому времени М. И. Корнфельд оказывается в очень сложных отношениях с И. В. Курчатовым. Неприятности в секторе М. И. Корнфельда начались с него самого. Его нелегкий нрав сказывался и в отношениях с научными руководителями институтов, а в еще большей степени – с военными, начальниками, от которых очень многое зависело. В результате И. В. Курчатов отстранил М. И. Корнфельда от руководства сектором, хотя его подчиненные продолжали работать. М. И. Корнфельд уезжает в Чирчик, где на комбинате планируется запуск нового производства, но оказывается, его лишают допуска на завод. При этом заводское начальство его не отпускает – как без него запускать новое производство?

Дилемма разрешилась в 1948 году переходом М. И. Корнфельда вместе с сотрудниками в Лабораторию № 3 АН СССР, руководимую академиком А. И. Алихановым. В 1947 году в этой лаборатории был разработан проект первого в стране тяжеловодного реактора, так что М. И. Корнфельд оказался даже ближе к практической реализации плодов своей научной деятельности. В Лаборатории № 3 он был также назначен начальником сектора и продолжил свои исследования в области получения тяжелой воды.

В 1949-1953 гг. М. И. Корнфельд работает научным руководителем спецобъекта (к сожалению, в источниках отсутствует информация о характере данной работы – авт.).

12 августа 1953 года успехом завершается испытание первой советской водородной бомбы РДС-6С. 31 декабря 1953 года выходит Постановление СМ СССР «О присуждении Сталинских премий научным и инженерно-техническим работникам Министерства среднего машиностроения и других министерств и ведомств за научную и конструктивную разработку и сооружение атомного котла с замедлителем из тяжелой воды и организацию производства тяжелой воды», которым М. И. Корнфельду присуждается Сталинская премия II степени – за разработку методов получения тяжелой воды и разработку проектов установок, а также освоение промышленного производства тяжелой воды.

Между тем в начале 1953 года М. И. Корнфельд снова оказывается в опале, и его в прямом смысле слова ссылают в г. Молотов (ныне Пермь) в Молотовский государственный университет, куда он прибывает в марте 1953 года. В письме на имя ректора указано: «как откомандированного вышестоящими органами в Министерство высшего образования СССР». Приказом от 14 марта 1953 года его зачисляют с 1 марта 1953 года на должность профессора кафедры общей физики с окладом в сумме 5500 рублей в месяц. 1 июня 1953 года был подписан приказ ректора об организации кафедры экспериментальной физики, заведующим которой назначают профессора, доктора физико-математических наук М. И. Корнфельда.

Первое время М. И. Корнфельд занимается организационной работой: достает для кафедры научные приборы и лабораторное оборудование, создает механическую и стеклодувную мастерские. Под его руководством сотрудники кафедры освоили ряд новых для университета экспериментальных методов: научились получать и измерять высокий вакуум, выращивать монокристаллы, возбуждать и использовать ультразвук, получать большие центробежные поля, фотографировать быстропротекающие процессы, получать металлические покрытия с помощью вакуумного распыления. Одновременно модернизировались лабораторные практикумы и вводились новые спецкурсы. Сам М. И. Корнфельд читал два спецкурса: «Высокие давления» и «Обработка результатов измерений».

Введенная М. И. Корнфельдом тематика научных исследований включала изучение физических свойств монокристаллов при фазовых превращениях, аморфных веществ при переходе от твердого состояния к жидкому, исследования релаксационных процессов в твердых телах, поведения этих тел при больших центробежных полях и т.д. Наряду с работами исследовательского характера развивались аппаратурные радиотехнические работы.

Однако 16 ноября 1954 года М. И. Корнфельд подал ректору следующее заявление: «Я был направлен в Министерство высшего образования СССР помимо моего желания. Истекшие полтора года показали, что меня, проработавшего 25 лет в исследовательских институтах, не может удовлетворить педагогическая деятельность. Поэтому, а также на основании полученного Вами письма зам. министра высшего образования, прошу освободить меня от работы в Молотовском университете». Университет и городские общественные организации прилагали большие усилия к тому, чтобы М. И. Корнфельд остался в Молотове. Некоторое время он, уже работая в только что организованном Институте полупроводников АН СССР в Ленинграде, эпизодически наезжал в Молотов, занимая на кафедре 0,5 ставки. А еще через полтора года, 19 апреля 1956 года его официальная связь с Молотовским университетом была окончательно прервана.

М. И. Корнфельд возвращается в Ленинград, где в 1955 году его принимают на работу в Институт полупроводников АН СССР заведующим лабораторией. Здесь он работает до 1972 года, после чего возвращается в alma mater – Ленинградский физико-технический институт на должность профессора (с 1976 по 1982 гг. – профессор-консультант).

За этот период М. И. Корнфельд выполнил важные прикладные работы по разработке технологии получения проводов из алюминия, исследовал механические свойства твёрдых тел, каучуков и полимеров, свойства твёрдых и жидких тел при сверхбыстрых деформациях.

Марк Иосифович Корнфельд скончался 25 апреля 1993 года в Санкт-Петербурге.

Библиография5

![Создание первой советской ядерной бомбы : [сборник]](http://elib.biblioatom.ru/data/sozdanie-pervoy-bomby_1995/thumb.jpg)

Фотогалерея4