Биография

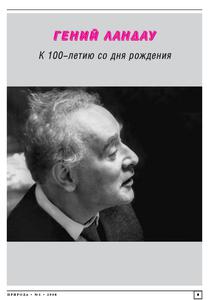

Лев Давидович Ландау родился 22 января 1908 года в Баку, в семье инженера-нефтяника Д. Л. Ландау. Его мать — Л. В. Гаркави-Ландау была выпускницей Могилёвской женской гимназии, Еленинского повивального института и Женского медицинского института в Петербурге. После замужества в 1905 году работала акушером в Балаханах, школьным врачом в бакинской женской гимназии, опубликовала научные труды по экспериментальной фармакологии и «Краткое руководство по экспериментальной фармакологии». Д. Л. Ландау также происходил из Могилёва; окончил с золотой медалью Могилёвскую гимназию и работал инженером в английской нефтяной компании в Балаханах и позже в Баку. В 1920-е годы — инженером-технологом «Азнефти»; опубликовал научные труды.

С 1916 года Л. Д. Ландау учился в бакинской Еврейской гимназии, где его мать была преподавателем естествознания. Очень одарённый математически, Ландау научился дифференцировать в 12 лет, а интегрировать — в 13. В 14 лет поступил в Бакинский университет, одновременно на два факультета: физико-математический и химический. Вскоре он оставил химию, избрав своей специальностью физику. В 1924 году за особые успехи был переведён в Ленинградский университет, поселился у своей тёти по отцовской линии.

Окончив в 1927 году физическое отделение физико-математического факультета Ленинградского университета, Л. Д. Ландау стал аспирантом, а в дальнейшем сотрудником Ленинградского физико-технического института (директором которого был А. Ф. Иоффе), в 1926—1927 гг. опубликовал первые работы по теоретической физике. Почти сразу же в 1927 году 19-летний Ландау вносит фундаментальный вклад в квантовую теорию — вводит понятие матрицы плотности в качестве метода для полного квантово-механического описания систем, являющихся частью более крупной системы. Это понятие стало основным в квантовой статистике.

С 1929 по 1931 гг. находился в научной командировке по направлению Наркомпроса для продолжения образования в Германии, Дании, Англии и Швейцарии. В Берлинском университете он встретился с А. Эйнштейном, в Гетингене посещал семинары М. Борна, затем в Лейпциге встретился с В. Гейзенбергом. В Копенгагене работал с Нильсом Бором, которого с тех пор считал своим единственным учителем. В Кембридже познакомился с П. Л. Капицей, который с 1921 года работал в Кавендишской лаборатории.

Командировка субсидировалась Наркомпросом только шесть месяцев, дальнейшее пребывание было продолжено на стипендию от Рокфеллеровского фонда, полученную по рекомендации Бора.

Работая в Копенгагене у Нильса Бора, Ландау постоянно общался с выдающимися и молодыми, как он сам, физиками — Гейзенбергом, Паули, Пайерлсом, Блохом, Вигнером, Дираком. В это время он выполнил классическую работу по диамагнетизму электронного газа (диамагнетизм Ландау) и (в Цюрихе совместно с Р. Пайерлсом) — по релятивистской квантовой механике.

Все, кто знал Льва Ландау в молодые годы, помнят его резким, самоуверенным молодым человеком, лишенным априорного почтения к старшим, возможно, излишне критичным в оценках. Эти же черты его характера подчеркивают и те, кто встречался с Ландау и в более поздние годы. Пытаясь понять его характер, несомненно, надо учитывать следующее свидетельство его самого близкого друга, ученика и соавтора, Е. М. Лифшица: «В юности он был очень застенчив, и поэтому ему было трудно общаться с другими людьми. Тогда это была для него одна из самых больших проблем. Дело доходило до того, что временами он находился в состоянии крайнего отчаяния и был близок к самоубийству...

Для Льва Давидовича была характерна крайняя самодисциплина, чувство ответственности перед самим собой. В конце концов, это помогло ему превратиться в человека, который полностью владел собой в любых обстоятельствах, да и просто в веселого человека. Он много думал, как быть деятельным».

Весной 1931 года Л. Д. Ландау вернулся в Ленинградский физтех, но не остался там работать из-за разногласий с А. Ф. Иоффе.

В 1932—1937 гг. Ландау возглавлял теоретический отдел Украинского физико-технического института (УФТИ) в Харькове — тогда столице УССР — и одновременно заведовал кафедрой теоретической физики на физико-механическом факультете Харьковского механико-машиностроительного института (переименован в Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»).

В 1934 году Л. Д. Ландау присвоена степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации.

1 сентября 1935 года Л. Д. Ландау был зачислен преподавателем на кафедру теоретической физики Харьковского университета, а в октябре того же года возглавил в Харьковском университете (ХГУ) кафедру экспериментальной физики.

После увольнения в феврале 1937 года из Харьковского университета и последовавшей за ним забастовки физиков Л. Д. Ландау принял приглашение Петра Капицы занять должность заведующего теоретическим отделом только что созданного Института физических проблем (ИФП) и переехал в Москву. После отъезда Ландау начинается разгром УФТИ органами областного НКВД, арестовываются иностранные специалисты А. Вайсберг, Ф. Хоутерманс, в августе-сентябре 1937 года арестованы и в ноябре расстреляны физики Л. В. Розенкевич (соавтор Ландау), Л. В. Шубников, В. С. Горский (т. н. «дело УФТИ»).

В апреле 1938 года Л. Д. Ландау в Москве редактирует написанную М. А. Корецем листовку, призывающую к свержению сталинского режима, в которой Сталин называется фашистским диктатором. Текст листовки был передан антисталинской группе студентов ИФЛИ для распространения по почте перед первомайскими праздниками. Это намерение было раскрыто органами госбезопасности СССР. Ландау, Кореца и Ю. Б. Румера утром 28 апреля арестовали за антисоветскую агитацию. 3 мая 1938 года Ландау был исключен из списка сотрудников ИФП.

В тюрьме Ландау провёл год и был выпущен благодаря письму в его защиту от Нильса Бора и вмешательству П. Капицы, взявшего Ландау «на поруки». 26 апреля 1939 года П. Капица писал Л. Берии: «Прошу освободить из-под стражи арестованного профессора физики Льва Давидовича Ландау под мое личное поручительство. Ручаюсь перед НКВД в том, что Ландау не будет вести какой-либо контрреволюционной деятельности в моем институте, и я приму все зависящие от меня меры к тому, чтобы он и вне института никакой контрреволюционной работы не вёл. В случае если я замечу со стороны Ландау какие-либо высказывания, направленные во вред Советской власти, то немедленно сообщу об этом органам НКВД». Два дня спустя, 28 апреля 1939 года было подписано Постановление НКВД СССР о прекращении дела в отношении Ландау с передачей его на поруки.

Л. Д. Ландау был восстановлен в списке сотрудников ИФП. После освобождения и до смерти Л. Д. Ландау оставался сотрудником Института физических проблем. Реабилитирован Ландау был только спустя 22 года после смерти. 23 июля 1990 года уголовное дело в отношении него было прекращено за отсутствием состава преступления.

Летом 1941 года институт эвакуировался в Казань. Там, как и остальные сотрудники, Л. Д. Ландау отдавал силы, прежде всего, оборонным заданиям. Он строил теории и производил расчёты процессов, определяющих боеспособность вооружения. В 1945 году, когда война закончилась, в «Докладах Академии наук» появились три статьи Ландау, посвящённые детонации взрывчатых веществ.

В 1943—1947 гг. Ландау работает профессором кафедры физики низких температур физического факультета МГУ.

В 1946 году Л. Д. Ландау был избран действительным членом (академиком) АН СССР, миновав звание члена-корреспондента.

В 1946—1953 гг. Л. Д. Ландау был вовлечен в советский Атомный проект. Он участвовал в расчетах заряда РДС-1, а также в построении теории термоядерного заряда РДС-6с. За работу в Атомном проекте удостоен трех Сталинских премий (1946 г., 1949 г., 1953 г.), награждён орденом Ленина (1949 г.), ему присвоено звание Героя Социалистического Труда (1954 г.). Последняя награда ознаменовала завершение участия Л. Д. Ландау в «секретных» исследованиях.

После смерти И. В. Сталина Л. Д. Ландау четко сформулировал свое желание прекратить работу по секретной тематике и добился этого. По прямому свидетельству Ландау, он не испытывал ни тени энтузиазма, участвуя в бесспорно героической эпопее создания советского ядерного оружия. Им двигали только гражданский долг и неподкупная научная честность. В начале 50-х годов он сказал: «...надо употребить все силы, чтобы не войти в гущу атомных дел... Целью умного человека является самоотстранение от задач, которые ставит перед собой государство, тем более советское государство, которое построено на угнетении».

В 1955—1968 гг. Л. Д. Ландау — профессор кафедры квантовой теории и электродинамики физического факультета МГУ. Читал курсы лекций: «Механика», «Теория поля», «Статистическая физика».

В 1955 году подписал «Письмо трёхсот», содержащее оценку состояния биологии в СССР к середине 1950-х годов и критику Лысенко и «лысенковщины».

Академик Л. Д. Ландау считается легендарной фигурой в истории отечественной и мировой науки. Квантовая механика, физика твёрдого тела, магнетизм, физика низких температур, сверхпроводимость и сверхтекучесть, физика космических лучей, астрофизика, гидродинамика, квантовая электродинамика, квантовая теория поля, физика атомного ядра и физика элементарных частиц, теория химических реакций, физика плазмы — далеко не полный перечень областей, фундаментальный вклад в которые внёс Л. Д. Ландау. Про него говорили, что в «огромном здании физики XX века для него не было запертых дверей».

Способность Л. Д. Ландау охватить все разделы физики и глубоко проникнуть в них ярко проявилась и в созданном им в сотрудничестве с Е. М. Лифшицем уникальном курсе теоретической физики, последние тома которого были завершены по плану Ландау уже его учениками.

Е. М. Лифшиц писал о Ландау: «Он рассказывал, как был потрясён невероятной красотой общей теории относительности (иногда он говорил даже, что такое восхищение при первом знакомстве с этой теорией должно быть, по его мнению, вообще признаком всякого прирожденного физика-теоретика). Он рассказывал также о состоянии экстаза, в которое привело его изучение статей Гейзенберга и Шрёдингера, ознаменовавших рождение новой квантовой механики. Он говорил, что они дали ему не только наслаждение истинной научной красотой, но и острое ощущение силы человеческого гения, величайшим триумфом которого является то, что человек способен понять вещи, которые он уже не в силах вообразить. И, конечно же, именно таковы кривизна пространства-времени и принцип неопределённости».

В 1962 году Лев Ландау был выдвинут на присуждение Нобелевской премии по физике Вернером Гейзенбергом, который выдвигал Ландау на соискание Нобелевской премии ещё в 1959 году и в 1960 году, за работы по сверхтекучести гелия, квантовой теории диамагнетизма и труды по квантовой теории поля. В 1962 года Л. Д. Ландау была присуждена Нобелевская премия «за пионерские исследования в теории конденсированного состояния, в особенности жидкого гелия».

За свои исследования Л. Д. Ландау был также награжден тремя орденами Ленина (1949 г., 1954 г. и 1962 г.), орденом Трудового Красного Знамени (1945 г.), орденом «Знак Почета» (1943 г.), медалями.

7 января 1962 года, по дороге из Москвы в Дубну на Дмитровском шоссе, Ландау попал в автокатастрофу. В результате многочисленных переломов, кровоизлияния и травмы головы он находился в течение 59 суток в коме. Физики всего мира принимали участие в спасении жизни Ландау. Было организовано круглосуточное дежурство в больнице. Недостающие медикаменты доставлялись самолётами из стран Европы и США. В результате этих мер жизнь Ландау удалось спасти, несмотря на очень серьёзные ранения.

После аварии Л. Д. Ландау практически перестал заниматься научной деятельностью. Однако, по мнению его жены и сына, Ландау постепенно возвращался к своему нормальному состоянию и в 1968 году был близок к возобновлению занятий физикой.

Л. Д. Ландау умер 1 апреля 1968 года, через несколько дней после операции по устранению непроходимости кишечника. Диагноз — тромбоз мезентериальных сосудов. Смерть наступила в результате закупорки артерии оторвавшимся тромбом. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

В память о выдающемся ученом на стене дома в Баку, в котором до 1924 года жил Ландау, установлена мемориальная доска. Именем Ландау назван Институт теоретической физики.

В 1972 году советским астрономом Людмилой Черных был открыт астероид 2142, который в честь Льва Давидовича назвали его именем. Также на Луне есть кратер Ландау, названный в честь учёного.

Ландауит (англ. landauite) — минерал из группы кричтонита, открыт в 1966 году, назван в честь Ландау.

Золотая медаль имени Л. Д. Ландау вручается с 1998 года Отделением ядерной физики РАН.

В 2008 году в честь Ландау были выпущены почтовые марки России и Азербайджана. В 2008 году были выпущены памятные монеты, посвящённые Льву Ландау: на Украине номиналом две гривны, в России — номиналом 2 рубля.

Именем Ландау названы улицы многих городов в России и других странах.

Библиография16

![[Т.] 1:](http://elib.biblioatom.ru/data/landau_sobranie-trudov_t1_1969/thumb.jpg)

![[Т.] 2:](http://elib.biblioatom.ru/data/landau_sobranie-trudov_t2_1969/thumb.jpg)

Фотогалерея30