Биография

Михаил Алексеевич Лаврентьев родился 6 (19) ноября 1900 года в Казани в семье преподавателя математики технического учебного заведения (позже профессора механики сначала Казанского, затем Московского университета) Алексея Лаврентьевича Лаврентьева.

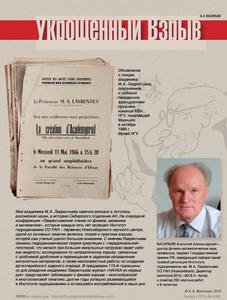

В 1910—1911 гг. вместе с отцом находился в Гёттингене (Германия), где начал посещать среднюю школу. Среднее образование закончил в Казанском коммерческом училище. В 1918 году М. А. Лаврентьев поступил на физико-математический факультет Казанского университета, в 1920—1921 гг. одновременно с учебой работал в университете лаборантом Механического кабинета и преподавателем. В 1921 году он переехал в Москву и перевелся на физико-математический факультет Московского университета, который окончил в 1922 году. Его оставили в аспирантуре: в 1923—1926 гг. он был аспирантом Н. Н. Лузина. В 1927 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук и был командирован на полгода во Францию для научного совершенствования.

По возвращении в Москву в конце 1927 года избран приват-доцентом МГУ и членом Московского математического общества. Начал читать в МГУ курс по теории конформных отображений (преобразований пространства, сохраняющих величину углов). С 1927 года занялся важной для приложений проблемой приближения функций комплексного переменного. К этому же времени относится и начало его исследований по теории квазиконформных изображений, что объяснялось насущными потребностями аэродинамики возросших скоростей полета.

В 1928 году в составе советской делегации ученых М. А. Лаврентьев участвовал в Международном математическом конгрессе в Болонье. В 1921—1929 гг. преподавал в Московском высшем техническом училище.

С 1929 года М. А. Лаврентьев, получив звание профессора, стал заведовать кафедрой Московского химико-технологического института. Одновременно в 1929—1935 гг. по приглашению С. А. Чаплыгина работал старшим инженером Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). В круг интересов М. А. Лаврентьева и его группы входили такие разделы гидроаэродинамики, как теория колеблющегося крыла, движение крыла под поверхностью тяжёлой жидкости, удар твёрдого тела о воду, построение потока, обтекающего дугу заданной формы и ряд других. Полученные результаты в дальнейшем использовались, в частности, при решении проблемы флаттера.

С 1931 года М. А. Лаврентьев — профессор МГУ. Учёная степень доктора технических наук была присуждена ему в 1934 году без защиты диссертации (по совокупности научных работ), а в 1935 году он становится доктором физико-математических наук.

С 1935 года М. А. Лаврентьев — старший научный сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова; возглавив отдел теории функций. Здесь он воспитал большое количество учеников, ставших впоследствии выдающимися учеными. К этому времени он стал общепризнанным лидером советской школы теории функций комплексного переменного. В 1936 году смог избежать участия в политическом «деле Лузина».

С 1939 года М. А. Лаврентьев перешел на работу в Академию наук УССР, куда был приглашён её президентом А. А. Богомольцем, придававшим особое значение математике как основе точных наук. В 1939—1941 гг. и 1945—1948 гг. занимал должность директора Института математики Академии наук УССР в Киеве, а также профессора физико-математического факультета Киевского государственного университета (до 1941 года, затем — в период 1945—1948 гг.).

В Киеве М. А. Лаврентьев продолжал свои исследования в области теории функций, которые привели к созданию новой главы теории функций — теории квазиконформных отображений с её приложениями к газовой динамике и к другим разделам механики сплошных сред. В данной области он создал на Украине школу своих учеников — математиков и механиков.

Во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Уфе. В этот период много работал в области приложений математики и механики к оборонным вопросам техники и народного хозяйства, руководил отделом математики объединенного института физики и математики АН УССР. Возглавляемые им ученые рассчитывали на прочность детали конструкций авиационных моторов и других механизмов. М. А. Лаврентьев изучал действие на преграду металлического стержня, движущегося с большой скоростью вдоль своей оси, предвосхитив, в сущности, идею кумулятивного действия взрыва, теорией которого вплотную занялся несколько позже. В 1946 году он предложил оригинальную гидродинамическую трактовку явления кумуляции, в соответствии с которой при огромных давлениях, возникающих в момент взрыва, металл можно рассматривать как идеальную несжимаемую жидкость; после этого, используя уравнения гидродинамики, можно было рассчитать динамику струи металла и вычислить пробивной эффект. За работы в области кумуляции Лаврентьев был в 1949 году удостоен Сталинской премии.

Лаврентьев и его ученики много внимания уделяли также изучению устойчивости движения твёрдых тел с жидким наполнением с приложением к задачам артиллерии.

В феврале 1945 года вернулся из эвакуации в Киев. В 1945—1948 гг. на посту вице-президента АН УССР внёс значительный вклад в восстановление научной работы институтов АН УССР после Великой Отечественной войны. Будучи депутатом Верховного Совета УССР, он беспокоился о восстановлении Донбасса, об улучшении работы научных учреждений Украины.

В 1947 году М. А. Лаврентьев сделал на сессии Академии наук СССР доклад о путях развития советской математики, уделив особое внимание в нем развитию вычислительной математики и технике, призвав к скорейшему созданию института вычислительной техники.

В 1949 года М. А. Лаврентьев возвращается в Москву и снова работает в МГУ. В этот период участвовал в создании на базе МГУ Московского физико-технического института (МФТИ). В этом институте Лаврентьев основал специализацию по теории взрывов, заведовал кафедрой физики быстропротекающих процессов (1955—1958 гг.).

В 1950 году его избирают директором Института точной механики и вычислительной техники (создан в 1948 году; здесь в кратчайшие сроки были разработаны первые образцы отечественных электронных счётных машин).

В 1951—1953 гг. одновременно состоял академиком-секретарем Отделения физико-математических наук АН СССР.

В начале 50-х годов М. А. Лаврентьев был привлечен к работам по созданию в СССР атомного оружия. В 1953 году он покидает пост директора Института точной механики и вычислительной техники и переходит на работу в КБ-11 (Арзамас-16), заняв должность заместителя научного руководителя КБ-11.

Здесь, в КБ-11, М. А. Лаврентьев собрал творческий коллектив молодых специалистов и успешно руководил им в течение двух с половиной лет.

Вот как произошло его назначение. «Успех работы решительным образом зависит от теоретического анализа и выбора оптимальных вариантов... т. е. от решения весьма сложных теоретических и экспериментальных задач гидродинамики и газовой динамики. Даже подготовка их решения на быстрых счетных машинах представляет сложную математическую проблему.

Для руководства этими исследованиями в КБ-11 необходим крупный гидромеханик. Подходящей кандидатурой для руководства указанной работой является академик Лаврентьев М. А., крупный специалист по гидро- и газодинамике, выдающийся математик, хорошо владеющий современной машинной вычислительной техникой, основатель теории кумулятивных снарядов и известный специалист по применению взрывчатых веществ.

Просим перевести товарища Лаврентьева М. А. в КБ-11 с тем, чтобы он возглавил работу по исследованию обжатия с помощью осесимметричных систем в первую очередь применительно к артиллерийским вариантам. Привлечение т. Лаврентьева М. А. в качестве руководящего работника КБ-11 будет весьма важно как для успешного развития новых работ, так и вообще для укрепления научного руководства в КБ-11».

Приведенный выше текст — цитата из письма от 12 января 1953 г., направленного Н. И. Павлову, первому заместителю начальника ПГУ. В нем говорилось об исследованиях, необходимых для создания артиллерийского снаряда с атомным зарядом. Письмо подписано директором КБ-11 А. С. Александровым, научным руководителем Ю. Б. Харитоном, его первым заместителем К. И. Щелкиным и одним из ведущих специалистов А. А. Ильюшиным. Михаил Алексеевич Лаврентьев не случайно был назван самой подходящей кандидатурой для назначения его руководителем ответственных работ по созданию артснаряда. К этому времени он как исследователь был очень хорошо знаком всем ведущим ученым страны, а его результаты получили мировое признание.

Сложности в создании атомного снаряда, представшие перед разработчиками, казались непреодолимыми: заряд должен был иметь размеры, гораздо меньшие нежели изделия, создаваемые до этого в КБ-11. Перегрузки, которые пришлось бы испытывать этому заряду (при сохранении боеспособности), в тысячи раз превышали показатели, характерные для авиабомб. Существовало и множество других проблем, возникших впервые. Все они были успешно преодолены.

Артиллерийский снаряд с атомным зарядом, разработанный и созданный в КБ-11 в 1953—1955 гг., был успешно испытан на Семипалатинском полигоне 16 марта 1956 года. Вскоре артиллерийская тематика перешла в компетенцию нового ядерного центра — НИИ-1011. Однако методология разработки РДС-41 (так назывался артиллерийский снаряд в официальных документах) имела очень большое значение для дальнейших успешных исследований и создания новых изделий.

«В течение пяти лет (1952—1957 гг.) группа работников КБ-11 МСМ под руководством академика М. А. Лаврентьева разрабатывала образец атомного заряда для артиллерийского снаряда. Результаты всех проведенных испытаний показали, что разработку атомного заряда для артиллерийского снаряда следует считать законченной. Создание первого атомного заряда является крупным достижением отечественной науки и техники и дает основание просить о присуждении Ленинской премии тов. Лаврентьеву Михаилу Алексеевичу, Ширкову Дмитрию Васильевичу, Овсянникову Льву Васильевичу, Некруткину Виктору Михайловичу, Абрамову Александру Ивановичу» — это цитата из представления о награждении Ленинской премией, тогда только появившейся в СССР, группы разработчиков во главе с академиком М. А. Лаврентьевым. Представление от 30 ноября 1957 года подписали начальник КБ-11 Б. Г. Музруков, научный руководитель Ю. Б. Харитон, первый секретарь ГК КПСС А. С. Силкин. Все названные в документе сотрудники получили эту высокую награду.

В 1955 году подписал «Письмо трёхсот», направленное против «лысенковщины». Вошёл в Первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956).

В 1957 году М. А. Лаврентьев выдвинул идею создания научных комплексов в Сибири, в местах интенсивного развития промышленности. Эта идея была поддержана рядом крупных ученых. 18 мая 1957 года было принято правительственное решение о создании Сибирского отделения АН СССР — его председателем стал М. А. Лаврентьев. Сибирское отделение должно было стать (и стало) первым в стране крупным комплексным центром, объединяющим и организационно, и территориально институты, работающие по различным направлениям фундаментальной науки. Огромная заслуга Михаила Алексеевича как руководителя Сибирского отделения заключается в последовательном проведении в жизнь принципов комплексности и системности в создании научных центров.

Он возглавлял СО АН СССР до 25 ноября 1975 года.

Первым в СО АН СССР в том же 1957 году начал работать Институт гидродинамики, организатором и директором которого стал М. А. Лаврентьев. С 1960 года читал лекции в Новосибирском государственном университете.

С 1975 года снова работал в Москве, возглавил Российский национальный комитет по теоретической и прикладной механике.

Его научные достижения отмечены Сталинскими премиями СССР (1946 г., 1949 г.), Ленинской премией (1958 г.), золотой медалью АН СССР имени М. В. Ломоносова (1978 г.). В 1967 г. за выдающиеся заслуги в развитии науки и организацию Сибирского отделения АН СССР ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он награжден пятью орденами Ленина, орденом Отечественной войны II степени, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, награжден орденами многих стран и избран почетным членом многих иностранных академий.

Скончался М. А. Лаврентьев 15 октября 1980 года в Москве. Похоронен на Южном (Чербузинском) кладбище в Новосибирске.

Имя М. А. Лаврентьева носят улицы Москвы и Казани, проспект в Новосибирском Академгородке, Институт гидродинамики СО РАН, физико-математическая школа при Новосибирском государственном университете, научно-исследовательское судно. Учреждена золотая медаль и премия Российской Академии наук имени М. А. Лаврентьева, которая присуждается за лучшие работы в области математики и механики. Регулярно проводятся Международные конференции «Лаврентьевские чтения».

Библиография6

Фотогалерея64