Биография

Валерий Алексеевич Легасов родился 1 сентября 1936 года в Туле, в семье партийного работника.

Когда его отца назначили секретарем Курского обкома ВКП(б), семья переехала в Курск. С 1944 по 1949 гг. Валерий Легасов учился в школе № 5 в Курске, затем, после очередного перевода отца в 1949 году, в школе № 56 в Москве, окончив её в 1954 году с золотой медалью. Будучи старшеклассником, Валерий Легасов был избран секретарем комсомольской организации школы. На этом посту он предлагал ни много ни мало как изменить устав ВЛКСМ, более того, даже подготовил свой вариант устава.

Для получения высшего образования из всех московских вузов Валерий Легасов выбрал Московский химико-технологический институт, куда поступил на инженерно-химический факультет. Этот факультет готовил, главным образом, исследователей, которые должны были работать в области технологии атомной промышленности: уметь из руды добывать уран и разделять изотопы, работать с радиоактивными веществами, делать ядерное топливо... Пойдя по стопам отца, он принял активное участие в общественной жизни ведущего химического вуза страны. В составе студенческих отрядов Валерий Легасов дважды ездил на целину, за что был отмечен первой наградой – медалью «За освоение целины», в течение двух лет работал освобождённым секретарём комитета ВЛКСМ МХТИ, избирался в бюро Советского райкома комсомола и в Московский городской комитет ВЛКСМ.

Свою дипломную работу в области переработки ядерного горючего он выполнял в Институте атомной энергии им. И. Курчатова, и его дипломная работа настолько понравилась академику И. Кикоину, заместителю директора института и одному из его основателей, что он предложил оставить В. А. Легасова в аспирантуре.

Однако, завершив в 1961 году учебу в МХТИ, молодой специалист поехал по распределению на Комбинат 816 (ныне АО «СХК») Министерства среднего машиностроения в закрытом городе Томск-7 (будущий Северск), где вот-вот собирались ввести в эксплуатацию радиохимический завод (завод «Б») а также ядерный реактор АДЭ-3. На СХК В. А. Легасов начал свою трудовую деятельность с должности инженера-химика, затем он был повышен до начальника смены. К этому времени руководству Института атомной энергии удалось добиться его перевода для обучения в аспирантуре, и с осени 1964 года В. А. Легасов учился в аспирантуре в отделении молекулярной физики ИАЭ им. И. Курчатова. После завершения учебы он был принят на работу в ИАЭ младшим научным сотрудником.

Сначала В. А. Легасов занимался проблемой газофазных ядерных двигателей, в которых должен был использоваться газообразный гексахлорид урана, и стал набирать материал для кандидатской диссертации на эту тему. Однако затем он узнал о зарубежных исследованиях, в ходе которых впервые удалось получить соединение инертного ксенона, что доказывало, что инертные газы могут образовывать соединения. В. А. Легасов переключился в своих исследованиях на эту тему и начал изучать синтез соединений благородных газов.

В 1967 году В. А. Легасов защитил кандидатскую диссертацию по синтезу соединений благородных газов и изучению их свойств, в 1972 году стал доктором наук. Вся его научная деятельность лежала в русле химических и химико-технологических проблем ядерной энергетики. С именем В. А. Легасова связаны наиболее крупные достижения в отечественных исследованиях по химии благородных газов. Новое научное направление, связанное с использованием высокоинтенсивных потоков электроотрицательных и электроположительных атомов в технологии неорганических материалов, получило в СССР быстрое и успешное развитие при непосредственном его активном участии. Он сделал огромный вклад в развитие химии соединений благородных газов – почти такой же по значимости, как и у фактического основателя дисциплины, Н. Бартлетта, а фамилии их обоих увековечены в названии эффекта Бартлетта-Легасова. Фактически под его руководством была создана советская научная школа химии благородных газов.

В. А. Легасову удалось добиться получения новых соединений, содержащих золото, никель, нептуний, америций и другие редкие элементы в аномально высоких окислительных состояниях. Исследование свойств этих соединений позволило развить ряд важных прикладных работ, в том числе и опытно-конструкторских, которые проводились под руководством В. А. Легасова.

В 1976 году за успехи в создании нового направления химической науки и технологии – синтеза соединений благородных газов – он был удостоен Государственной премии СССР, а в 1984 году за цикл работ по изучению применения соединений благородных газов и других фторсодержащих соединений в специальных областях науки и техники стал лауреатом Ленинской премии.

Параллельно с научными исследованиями «росли» и должности В. А. Легасова в Институте атомной энергии. Он становится старшим научным сотрудником, затем начальником лаборатории, а в 1983 году его назначают на должность первого заместителя директора Института атомной энергии им. И. В. Курчатова. Одновременно В. А. Легасов продолжает заниматься партийной работой, став секретарем парткома института, крупной партийной организации.

Наряду с научными исследованиями, В. А. Легасов вел и преподавательскую деятельность, занимаясь воспитанием молодого поколения ученых. В 1978 году ему было присвоено звание профессора по специальности «неорганическая химия». В 1978-1983 гг. он состоял профессором МФТИ, с 1983 года и до момента ухода из жизни работал на химическом факультете МГУ, заведовал кафедрой радиохимии и химической технологии, а также 4 года возглавлял экспертный совет ВАК СССР. Будучи заведующим кафедрой МГУ В. А. Легасов уделял большое внимание вопросам индивидуализации университетского образования, разработал «Основные требования к технологическому образованию химика – выпускника Московского университета», а также создал специализированную учебную группу «Перспективные процессы и материалы». Он считал, что образование должно быть настолько фундаментальным, чтобы выпускник мог спокойно сориентироваться в любой специальной области знания, которой коснулся по работе.

23 декабря 1976 года, всего через 4 года после защиты докторской диссертации В. А. Легасов был избран членом-корреспондентом АН СССР по отделению физикохимии и технологии неорганических материалов (неорганическая химия). В конце декабря 1981 года он стал действительным академиком АН СССР по отделению физикохимии и технологии неорганических материалов. В 1985 году был избран членом Президиума АН СССР.

Исследования в области энерготехнологического использования атомных реакторов, которые также возглавлял В. А. Легасов, имели большое народнохозяйственное значение. В. А. Легасов предлагал, в частности, использовать тепловую энергию атомной электростанции для синтеза водорода из воды. Академика интересовали новые направления в науке, нетрадиционные подходы к решению актуальных проблем. Он входил в состав Совета директоров Международной ассоциации по водородной энергетике и в редколлегию международного журнала «Водородная энергетика».

Но не менее важным направлением деятельности академика стала концепция безопасности человечества в развивающемся технологичном мире. В. А. Легасов считал, что техногенные катастрофы, в результате которых гибнет огромное количество людей, это трагический симптом современного общества, поэтому он говорил о необходимости сформулировать новые критерии безопасности и иметь современную методологию её обеспечения. Ещё в 1970-е годы В. А. Легасов утверждал, что система знаний о закономерностях в состояниях защищенности человека и окружающей среды от опасностей, сопутствующих развитию цивилизации, должна стать самостоятельной научной дисциплиной. И данному направлению он уделял много внимания, понимая, какие последствия могут иметь техногенные катастрофы. В 1975 году в Институте атомной энергии именно по инициативе В. А. Легасова была создана «Лаборатория мер безопасности» для изучения открытых проблем безопасности топливного ядерного цикла и различных аспектов экологии.

Им лично и в соавторстве было опубликовано более 150 научных работ и монографий, сделан ряд изобретений. Он был хорошо известен в мировых научных кругах, его неоднократно приглашали в США, Австрию, Францию, Италию, социалистические страны для чтения лекций и участия в международных симпозиумах.

Не снижал В. А. Легасов и общественной активности – он был избран депутатом Моссовета, членом райкома КПСС Москвы.

День 26 апреля 1986 года стал переломным для судеб многих людей, занятых в ядерной энергетике. Среди них был и В. А. Легасов. Взрыв на энергоблоке № 4 Чернобыльской АЭС определил его дальнейшую судьбу.

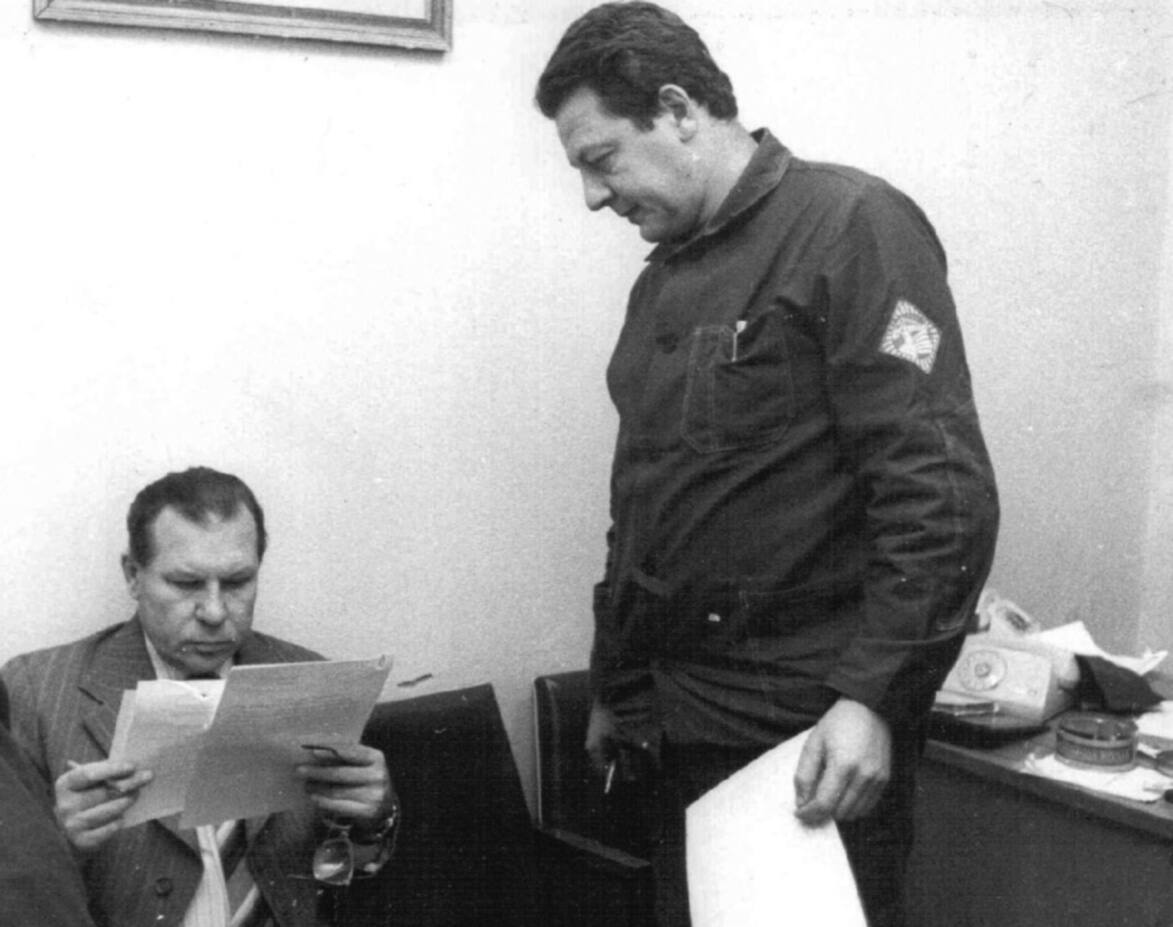

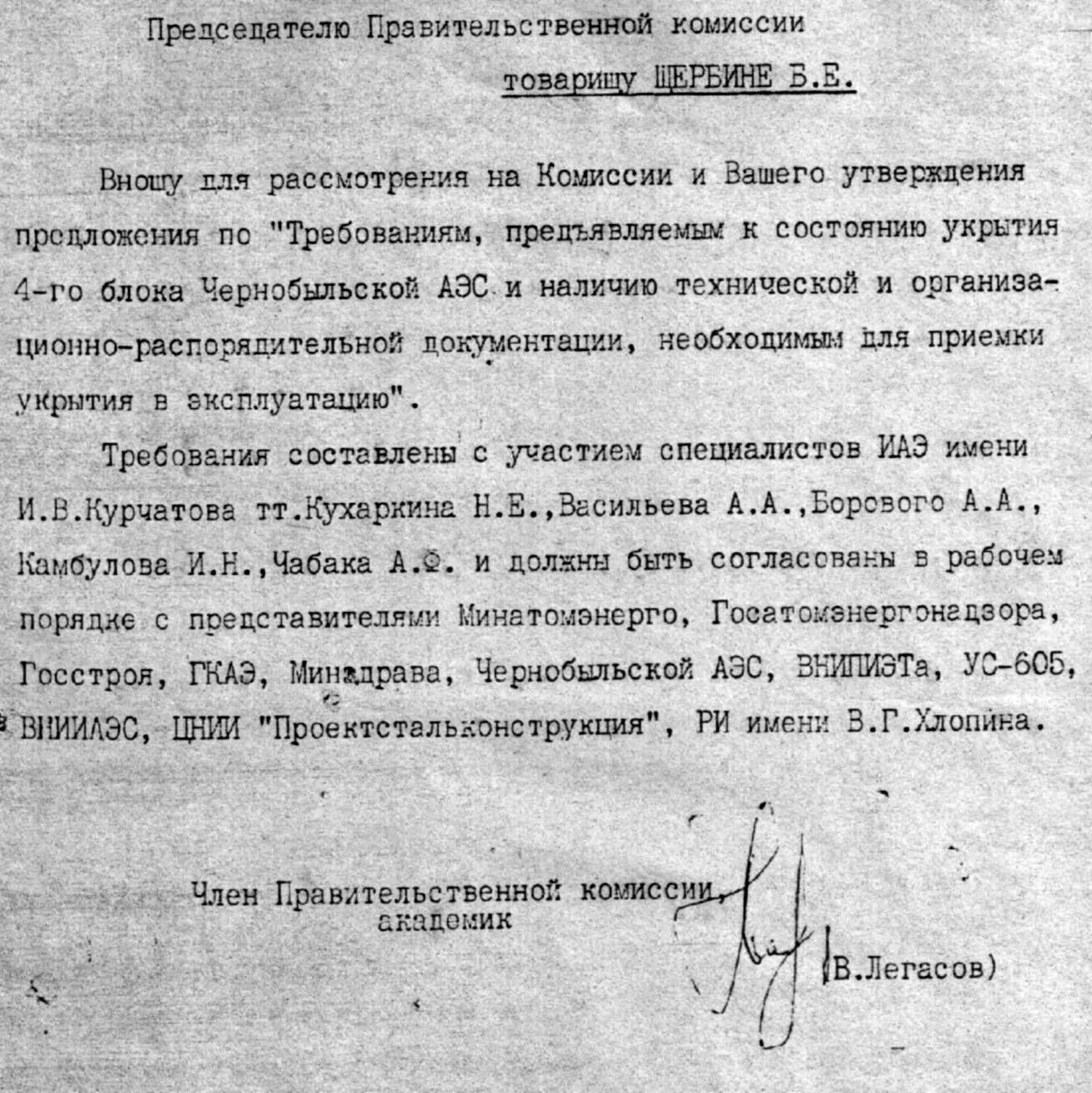

Для выявления размеров аварии и ликвидации её последствий утром 26 апреля 1986 года была создана специальная правительственная комиссия под председательством Б. Е. Щербины, заместителя председателя Совета министров СССР, и членами комиссии не ниже уровня первых заместителей министров соответствующих ведомств: Средмаша (заместитель министра А. Г. Мешков), Минэнерго (министр А. И. Майорец), Минздрава (заместитель министра С. Н. Воробьев) и др. От Института атомной энергии, как научного руководителя проекта реактора РБМК, в комиссию вошёл академик В. А. Легасов. И вечером того же дня комиссия приступила к работе на месте, в г. Припяти. Это была первая и единственная официальная комиссия по расследованию причин Чернобыльской аварии.

По приезде на место, комиссия сразу же столкнулась с огромным объемом работ, которые должны были быть срочно выполнены для предотвращения дальнейшего распространения последствий аварии. В результате её функции совершенно изменились, комиссия превратилась в штаб руководства работами по ликвидации последствий аварии.

В Припяти в полной мере раскрылись такие качества В. А. Легасова, как научный потенциал, личная инициатива и мужество. Он возглавил работу оперативного штаба Института атомной энергии, который координировал весь комплекс аварийных мероприятий. В первые дни после аварии В. А. Легасов ежедневно поднимался на вертолете в воздух, пролетая над разрушенным реактором по несколько раз.

Реактор горел, и гореть его графито-урановый расплав мог еще долго, если его не потушить. Габариты энергоблока и радиация не позволяли просто залить сверху воду или пену, поэтому В. А. Легасову пришлось проявить свою изобретательность. После консультаций с коллегами из Курчатовского института было принято решение засыпать в «жерло» разрушенного реактора карбид бора, хорошо поглощающий нейтроны, тем более что на складе имелось 40 тонн карбида бора. Затем В. А. Легасов предложил использовать при тушении свинец, который легко плавится, поглощая тепло, и способен экранировать сильнейшее излучение от горящих обломков графита. Он организовал доставку и сброс в реактор 2400 тонн свинца – в результате в мае 1986 года из охотничьих магазинов пропала свинцовая дробь. Следом в реактор полетели тонны доломита, который прикрыл самые горячие точки, способные испарить свинец. Сброс материалов продолжался до 2 мая, а 9 мая в реактор напоследок сбросили ещё 80 тонн свинца.

В первый же день работы комиссии В. А. Легасов настоял на немедленной эвакуации людей из близлежащей зоны. Решение об эвакуации было принято поздно вечером 26 апреля, а к двум часам дня 27 апреля в городе не осталось никого, кроме коммунальщиков и работников ЧАЭС.

Чтобы не подвергать людей слишком долгому присутствию в зоне аварии состав правительственной комиссии постоянно менялся. Б. Е. Щербина и многие высокие чины уехали, но В. А. Легасов остался, чтобы завершить начатое, несмотря на то, что уже 5 мая у него проявились симптомы лучевой болезни («ядерный загар», выпадение волос), а 15 мая к ним прибавились кашель и бессонница. В общей сложности он проработал 4 месяца в опасной близости от энергоблока № 4, хотя по нормативам срок пребывания не должен был превышать двух недель. Полученная В. А. Легасовым значительная доза радиации, в 4 раза превышающая максимально допустимую норму, сильно пошатнула его здоровье. В Москве врачи поставили ему диагноз – радиационный панкреатит, лучевую болезнь 4-й степени и положили в больницу.

С 25 по 29 августа 1986 года на конференции экспертов МАГАТЭ в Вене В. А. Легасов, как глава советской делегации, представил 400-страничный доклад с анализом причин аварии и радиологических последствий катастрофы на ЧАЭС. Пять часов академик читал доклад зарубежным и советским коллегам, и ещё час отвечал на вопросы. К докладу В. А. Легасов подошел новаторски: изобразительное сопровождение устного текста осуществлялось параллельно на трёх экранах с разным содержанием (таблицы, графики, схемы, фотографии).

В докладе В. А. Легасов пришёл к выводу, что персонал энергоблока недостаточно хорошо понимал процессы, протекающие в активной зоне реактора, а потому потерял чувство опасности. В результате реактор достиг нерегламентного состояния и взорвался. В. А. Легасов считал большой ошибкой доступность систем безопасности для всего персонала, из-за чего многие из них оказались отключены – по мнению академика, аварийные системы на атомной станции требуют не меньшей, а то и большей защиты, чем у ядерного оружия. Не скрывал он и конструктивные и строительные недостатки проектов с реактором РБМК – положительный коэффициент реактивности, отсутствие контайнмента и др.

Доклад В. А. Легасова в МАГАТЭ признали честным и добросовестным, а его авторитет стал непререкаемым. Это не понравилось многим в СССР, тем более что в определенных кругах считали, что академик в выступлении перед международным «атомным» сообществом сказал много лишнего. Например, В. А. Легасов открыто заявлял, что ситуация на АЭС очень напоминала 1941 год: никто не ожидал и не был готов к аварии даже на элементарном уровне. Не хватало респираторов, специальных дозиметров, препаратов йода… В 1987 году при тайном голосовании академика В. А. Легасова впервые не выбрали в Научно-технический совет Института атомной энергии (100 голосов – за, 129 – против). За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС его годах его дважды выдвигали на звание Героя Социалистического Труда, но оба раза вычеркивали из списка.

В. А. Легасов тяжело переживал последствия аварии на ЧАЭС, считая себя причастным к катастрофе, ведь научное руководство над созданием реакторов канального типа осуществлял именно Институт атомной энергии. В июне 1987 года, после новостей об отказе в присвоении ему звания Героя Социалистического Труда, В. А. Легасов совершил попытку самоубийства, но коллеги по институту успели его спасти.

Его самочувствие ухудшилось, появилась бессонница. 29 августа 1987 года В. А. Легасов, находясь на лечении, совершил вторую попытку самоубийства, но врачи не дали ему умереть.

В научной деятельности В. А. Легасов вернулся к изучению вопроса безопасности ядерных реакторов, делая упор на конструктивные и технологические недостатки реакторов типа РБМК, а также на неудовлетворительную профессиональную подготовку сотрудников АЭС, которые не получали специальных знаний по специфике работы атомных реакторов.

Накануне второй годовщины аварии на ЧАЭС, 25 апреля 1988 года, В. А. Легасов представил на заседании Академии наук СССР план создания совета по борьбе с застоем в советской науке и собственного Института ядерной безопасности. Его предложение было отклонено. 27 апреля 1988 года В. А. Легасов был найден повесившимся у себя в московской квартире.

Похоронен Валерий Алексеевич Легасов на Новодевичьем кладбище в Москве.

Большая научная и активная общественная деятельность В. А. Легасова не раз отмечалась высокими государственными наградами. Он награжден орденами Ленина (10 марта 1981 г.), Октябрьской революции (29 марта 1979 г.), Трудового Красного Знамени (26 апреля 1971 г.), медалью «За трудовую доблесть» (8 октября 1958 г.).

В сентябре 1996 года Указом президента России Б. Ельцина академику В. А. Легасову посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации за «отвагу и героизм, проявленные во время ликвидации Чернобыльской аварии».

Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности учредила памятную медаль академика В. А. Легасова, которая присуждается за научные и практические достижения в обеспечении радиационной безопасности.

В 2016 году на стене родного дома В. А. Легасова в Туле установлен бюст и памятная табличка, ему присвоено звание «Почетный гражданин Тульской области». В Москве его имя носит школа № 56, в которой он обучался, а у главного входа стоит его бронзовая статуя.

Библиография23

Фотогалерея10