Биография

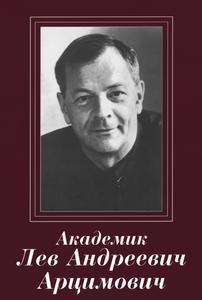

Михаил Александрович Леонтович родился 7 марта 1903 года в Петербурге, в доме деда по материнской линии, выдающегося русского механика В. Л. Кирпичева. Его отец был физиологом, преподавателем Киевского университета, мать — врачом.

Детские годы М. А. Леонтовича прошли в Киеве, где он получал домашнее образование.

Его отец, А.В Леонтович, разделял идеи социал-демократов, содействовал им, в связи с чем у него сложились трудности с работой, поэтому в 1913 году он перешел заведующим кафедрой физиологии в Петровско-Разумовский сельскохозяйственный институт в Москве. Здесь М. А. Леонтович поступил в гимназию, где он занимался в естественном кружке, увлекался химией, геологией, а затем и математикой. Вместе с отцом, заинтересовавшимся в 40 лет биологической статистикой, он, учась в последнем, 6-м классе гимназии, называвшейся с 1918 году советской трудовой школой, начал изучать высшую математику. В декабре этого же года он поступает в Московский народный университет им. Л.А.Шанявского. Однако потом он меняет решение и поступает в Московский государственный университет на физико-математический факультет, физическое отделение, который оканчивает в 1923 году.

В 17 лет М. А. Леонтович начинает самостоятельную жизнь. Он устраивается препаратором, несколько позже — младшим, а затем старшим лаборантом в лабораторию Курской магнитной аномалии Института биологической физики Наркомздрава. Выполняя задания, он с магнитометром в руках обошел почти всю Курскую губернию.

С 1925 года М. А. Леонтович работает младшим преподавателем в Педагогическом институте им. К. Либкнехта. В октябре 1926 года его принимают в аспирантуру НИИ физики МГУ, где он становится одним из первых аспирантов Л. И. Мандельштама. Основной его научный интерес сосредоточивается (в связи с проводившимися в МГУ, а потом в Физическом институте Академии наук СССР под руководством Мандельштама экспериментами по рассеянию света в жидкости) на молекулярной оптике. Он участвует в создании классической теории комбинационного рассеяния света в кристаллах. Оригинальность, глубина и общность теоретических исследований сразу выдвигают его в число ведущих физиков института. Его доклад «Молекулярная оптика» становится аналогом кандидатской диссертацией.

По окончании аспирантуры в 1929 году М. А. Леонтович остается работать в НИИ физики МГУ научным сотрудником. Одновременно ведет преподавательскую работу, становится доцентом, затем профессором физического факультета. Кроме чтения лекций, он преподает в общем физическом практикуме, совместно с С. И. Вавиловым организует специальный оптический практикум.

В конце 1934 году М. А. Леонтович переходит на работу в Физический институт Академии наук СССР (ФИАН) в качестве старшего научного сотрудника лаборатории колебаний, которую возглавлял Н. Д. Папалекси, и сразу оказывается в числе ведущих физиков института. Здесь он демонстрирует редкий пример физика, сочетающего в себе теоретика и экспериментатора — наряду с теоретическими изысканиями ему принадлежит и ряд экспериментальных работ. Причем они относились к таким разнородным областям, как теория колебаний, квантовая теория, теория относительности. Но наибольшее значение имели его работы по оптике и статистической физике.

Девять научных работ М. А. Леонтовича посвящены всестороннему выяснению сложного комплекса явлений рассеяния света. Начав развитие теории молекулярного рассеяния света на поверхности жидкости Л. И. Мандельштама, он показал затем, что выводы этой теории приложимы также и к рассеянию света слабоматовыми поверхностями. Ряд его работ, выполненных частью совместно с другими авторами, посвящен комбинационному рассеянию (раман-эффекту) в кристаллах. В частности, им выяснена зависимость поляризации этого рассеяния от кристаллической структуры, связь рассеяния в кристаллах с рассеянием в растворах соответствующих веществ и т.д. Наконец, в последней работе этого цикла М. А. Леонтович чрезвычайно изящно разрешает трудный вопрос о рассеянии света неравномерно нагретым телом. Им (в соавторстве) впервые была решена задача о квантово-механическом туннелировании микрочастицы через энергетический барьер, непреодолимый в рамках классической механики.

В 1935 году М. А. Леонтовичу присуждается научная степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации:

Последующий цикл работ Михаила Александровича, выполненный в 1936-1938 гг., относится в основном к молекулярной акустике.

В 1939 году М. А. Леонтович избирается членом-корреспондентом АН СССР.

В начале Великой Отечественной войны М. А. Леонтович вместе с Физическим институтом АН СССР эвакуировался в Казань. В 1942 году на московском оборонном заводе № 465 Наркомата электропромышленности создается лаборатория по разработке радионавигационной системы наведения для слепого бомбометания. Руководителем теоретической группы назначается М. А. Леонтович. После проведения необходимой теоретической части работы, в 1944 году он переводится в теоретическую лабораторию радиолокационного института (НИИ-108).

Наряду с решением специальных задач оборонного значения М. А. Леонтович выполняет здесь важные теоретические работы в области радиофизики. Еще в лаборатории колебаний он сформулировал приближенные граничные условия для электромагнитного поля на поверхности хорошо проводящих тел. Эти «граничные условия Леонтовича» позволили решить большой класс радиофизических задач и сразу прочно вошли в радиофизику и радиотехнику.

В 1944 году М. А. Леонтович публикует фундаментальную работу по распространению радиоволн вдоль поверхности Земли. Еще одной основополагающей работой этого периода, также ставшей исходной для целого научного направления, становится его совместное с М. Л. Левиным исследование по общей теории тонких проволочных антенн. Ему принадлежит также плодотворная идея включения флуктуационных токов в уравнения электродинамики.

В 1945 году он возвращается на работу в ФИАН. На первых послевоенных выборах в Академию наук в 1946 году М. А. Леонтовича по представлению Ученого совета ФИАН избирают в действительные академики. В 1947 году он становится руководителем лаборатории колебаний ФИАН.

До 1946 года М. А. Леонтович читает лекции в МГУ, с 1946 по 1954 гг. преподает в МИФИ (где с 1949 года руководит кафедрой теоретической физики). Одновременно в 1947-1950 гг. он заведует в Издательстве иностранной литературы редакцией физики, пишет и издает ряд научных книг и учебников.

В 1951 году в деятельности М. А. Леонтовича наступает новый важный период — ему поручают руководство теоретическими исследованиями по управляемому термоядерному синтезу в Институте атомной энергии (Лаборатория № 2 АН СССР).

Однако вопрос о привлечении М. А. Леонтовича в советский атомный проект ставился еще в самом его начале. В письме В. А. Махнева Б. Л. Ванникову о привлечении ученых к работам по тематике Лаборатории № 2 АН СССР от 10 октября 1945 года указывалось, что «в числе академиков и членов-корреспондентов Академии наук СССР, не привлеченных еще к работам, связанным с Лабораторией № 2, имеются ученые, участие которых в этой работе могло бы принести пользу». Пунктом 12 в прилагаемом к письму списке фигурировал член-корреспондент Леонтович Михаил Александрович, специальность — физика. Но тогда не сложилось.

В 1951 году в Курчатовском институте начали разворачиваться работы по управляемому термоядерному синтезу (УТС). На очередном научно-организационном заседании у Л. П. Берии, кураторе атомного проекта, И. Е. Тамм горячо рекомендовал М. А. Леонтовича в качестве руководителя теоретической части работ. Референты Л. П. Берии дали М. А. Леонтовичу отрицательную характеристику, как политически неблагонадежного, однако Л. П. Берия принял решение — будет работать.

М. А. Леонтович не хотел оставлять радиофизику и участвовать в создании атомного оружия, а в то время управляемый термоядерный синтез рассматривался в первую очередь с точки зрения наработки трития для термоядерной бомбы. Он был чрезвычайно недоволен И. Е. Таммом, втягивающим его в работу над ядерным оружием.

А вопрос решался на самом высоком уроне.

5 мая 1951 года выходит Постановление Совета Министров СССР «О проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ по выяснению возможности осуществления магнитного термоядерного реактора». В нем, помимо всего прочего, указывалось «сосредоточить основные научно-исследовательские работы по выяснению возможности создания магнитного термоядерного реактора в Лаборатории измерительных приборов АН СССР». Этим постановлением академик М. А. Леонтович утверждался научным руководителем теоретических разработок по «МТР» в Лаборатории измерительных приборов АН СССР, он командировался для работы в Лаборатории измерительных приборов АН СССР сроком на 1,5 года, одновременно освобождаясь от работы в НИИ-108.

Вскоре, однако, проблема получения трития для термоядерной бомбы была решена без управляемого синтеза, и М. А. Леонтович с большим энтузиазмом стал заниматься проблемой производства электроэнергии с помощью ядерного синтеза. Его участие в работе по УТС сыграло исключительную роль для успешного развития физики высокотемпературной плазмы в СССР.

В ИАЭ им. И. В. Курчатова М. А. Леонтович возглавляет теоретические исследования по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу. Лучшего руководителя теоретических работ найти было нельзя, и, хотя он мало верил в конечный успех, но делал максимум возможного для его приближения. Отношение его к сотрудникам было требовательным, отеческим и самоотверженным. Огромные успехи в теоретической физике плазмы в МТР без него были бы невозможны.

Однако совсем уйти от участия в советской военной программе М. А. Леонтовичу не удалось.

К 1955 году в советском ядерном центре КБ-11 (Арзамас-16) была разработана модель новой водородной бомбы (РДС-37) с атомным обжатием, где использовались совершенно новые процессы, которые до последнего времени в физике не изучались. Поэтому изделие РДС-37 с атомным обжатием рассматривалось как экспериментальное.

Учеными-ядерщиками были тщательно исследованы физические явления, которые могут иметь место при взрыве этого изделия, произведены большие и весьма сложные расчеты, большой объем экспериментальных работ, и вроде можно было бы рассчитывать на достижение при испытаниях успешных результатов. Однако руководство КБ-11, ввиду новизны процессов, лежащих в основе конструкции изделия РДС-37, считало возможным, что какие-либо явления не учтены или оценены недостаточно точно, ввиду чего успех испытания не был гарантирован.

Для анализа возможных вариантов срабатывания атомной бомбы была создана специальная комиссии по рассмотрению физических принципов атомного обжатия и расчетов опытного устройства РДС-37, в состав которой вошли И. Е. Тамм (председатель), М. В. Келдыш, М. А. Леонтович, А. Д. Сахаров, В. Л. Гинзбург, Я. Б. Зельдович и И. М. Халатников. Комиссия ознакомилась в КБ-11 с теоретическими и экспериментальными работами, ведущимися по изделию 37, заслушала доклады специалистов и обсудила проблемы, связанные с работой отдельных узлов изделия 37.

В докладе комиссии, подготовка которого была завершена 29 июня 1955 года, было констатировано, что принцип атомного обжатия открывает совершенно новые возможности в области конструирования ядерного оружия. Детально рассмотрев состояние расчетно-теоретических работ по предложенной КБ-11 конструкции заряда РДС-37, комиссия подтвердила целесообразность его полигонного испытания.

После успешного испытания РДС-37 22 ноября 1955 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями СССР научных, инженерно- технических работников, рабочих и служащих Министерства среднего машиностроения СССР и других министерств и ведомств, наиболее отличившихся при выполнении специального задания Правительства» от 11 сентября 1956 года, за успешное выполнение специального задания правительства Леонтович Михаил Александрович, академик, начальник сектора Лаборатории измерительных приборов АН СССР, был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В ИАЭ им. И. В. Курчатова М. А. Леонтович организовал и воспитал сильный коллектив физиков-теоретиков и стал основателем советской школы по теории высокотемпературной плазмы. Ему принадлежат ключевые физические идеи в проблеме управляемого синтеза: динамика инерционного сжатия пинча, основы теории равновесия и устойчивости плазменного шнура в системах типа токамак и др. Под его руководством были выполнены важные теоретические работы, выдвинувшие советские исследования по физике плазмы на передовые позиции в мире.

М. А. Леонтович принимает активное участие в постановке новых экспериментов, в анализе и обсуждении их результатов. Для всего коллектива физиков, собранного с целью решения задачи по созданию термоядерной плазмы, М. А. Леонтович становится высшим авторитетом в вопросах не только научных, но и общечеловеческих. Его принципиальность, прямой и открытый взгляд на жизнь и живейший интерес ко всем научным новостям во многом способствовали формированию на долгие годы здорового климата в коллективе, находившемся в сфере его влияния и внимания.

В этот период ярко проявился талант М. А. Леонтовича как педагога и воспитателя молодежи. Труды созданного им коллектива теоретиков приобрели широкую известность, а многие из его учеников стали известными физиками, руководителями научных коллективов и научных направлений. Под редакцией М. А. Леонтовича вышли первый в мире сборник трудов по управляемому термоядерному синтезу «Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций», а также 11 сборников «Вопросы теории плазмы», фактически составляющих современный и наиболее полный курс теории плазмы.

В 1954-1971 гг. М. А. Леонтович снова работал в МГУ, в 1964 году он стал заведующим кафедрой квантовой теории. Трудно переоценить значение семинара по теории плазмы, которым в течение многих лет руководил М. А. Леонтович в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова. Он всегда утверждал принцип высокой требовательности к уровню научных исследований, научной добросовестности и принципиальности.

М. А. Леонтович обладал большой силой человеческого влияния на окружающих, и не только его высочайшая научная квалификация привлекала к нему физиков. Неподдельность, отзывчивость, постоянная готовность помочь людям, исключительная скромность, снискали глубокое уважение всех, кто его знал. Он всегда занимал активную жизненную позицию, не боясь высказывать своих взглядов. В 1955 году М. А. Леонтович подписал «Письмо трехсот», посвященное анализу состояния советской биологии, а в 1966 году — письмо 25 деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации И. В. Сталина.

Советское государство высоко оценило научную деятельность М. А. Леонтовича, наградив его тремя орденами Ленина (1953 г., 1954 г., 1963 г.), пятью орденами Трудового Красного Знамени. Он лауреат Ленинской премии (1958 г.), удостоен почетной награды АН СССР — Большой Золотой медали им. А. С. Попова (1952 г.).

М. А. Леонтович скончался после тяжелой болезни 30 марта 1981 года. Он похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Библиография17

Фотогалерея13