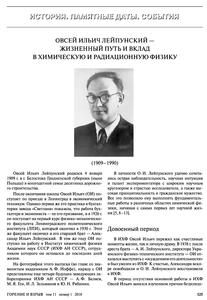

Биография

Овсей Ильич Лейпунский родился 4 января 1909 года в г. Белостоке Гродненской губернии (ныне Польша) в многодетной семье десятника дорожного строительства. После окончания школы Овсей под влиянием брата Якова поступает по приезде в Ленинград в экономический техникум. Однако, первая же его практика в бухгалтерии завода «Светлана» показала, что работа бухгалтера и экономиста не его призвание, и в 1926 году он поступает на первый курс физико-механического факультета Ленинградского политехнического института, который окончил в 1930 году. Этот же факультет окончил и его старший брат — Александр Ильич Лейпунский.

В том же году О. И. Лейпунский поступил на работу в Институт химической физики Академии наук СССР, сотрудником которого он оставался до последних лет жизни. В О. И. Лейпунском удачно сочетались острая наблюдательность, научная интуиция, талант экспериментатора с широким научным кругозором и страстью исследователя, а также высокая принципиальность и гражданское мужество. Все это позволило ему выполнить фундаментальные работы в различных областях физики.

В ИХФ он пережил как счастливые моменты жизни, так и личную драму. В 1938 году после ареста брата — А. И. Лейпунского, директора Украинского физико-технического института — Овсей Ильич отказался выступить с «осуждением его деятельности» и был уволен из ИХФ. К счастью, Александр вскоре был освобожден и О. И. Лейпунского восстановили в ИХФ.

В период отсутствия основной работы в ИХФ О. И. Лейпунский занялся изучением причин безуспешных попыток синтеза искусственных алмазов, став признанным во всём мире открывателем способа их синтеза, применяемого и в настоящее время. О. И. Лейпунский первым в мире (приоритет от 1939 года) предсказал условия получения искусственных алмазов из графита. Он сформулировал необходимость трёх главных условий: температура не менее 2,5 тыс. градусов, давление не менее 55-60 тысяч атмосфер и подходящая среда кристаллизации — жидкий металл, в котором растворяется графит, а также присутствие катализаторов. Начиная с 1950-х годов и до настоящего времени во всём мире промышленное производство алмазов ведётся по технологии Овсея Ильича, принося миллиардные прибыли. О. И. Лейпунский же ввиду отсутствия качеств, необходимых в борьбе за приоритет и выгоду, получил лишь диплом на открытие.

С началом Великой Отечественной войны О. И. Лейпунский совместно с Я. Б. Зельдовичем занимался исследованием внутренней баллистики реактивных снарядов на твёрдом топливе. Ими были выполнены грандиозные по объёму и значению экспериментальные и теоретические исследования, позволившие коренным образом усовершенствовать реактивные снаряды гвардейских миномётов «Катюша». В том числе, они впервые в мире сформулировали физически обоснованную теорию горения твердых ракетных топлив и внутренней баллистики реактивных пороховых снарядов. Благодаря этой теории, подтверждённой опытами, снаряды реактивных систем перестали преждевременно взрываться или затухать, не долетев до цели. Найденные условия стабилизации горения ракетного топлива, позволили в несколько раз увеличить дальность полёта реактивных снарядов.

В конце 1942 года после гибели на фронте брата Якова О. И. Лейпунский дважды подавал заявления директору Института химфизики с просьбой разбронировать его и отпустить на фронт. Но оба раза Н. Н. Семенов отказывал, мотивируя тем, что О. И. Лейпунский — один из незаменимых специалистов по порохам и взрывчатым веществам, он ведет работу по тематике Наркомата боеприпасов, необходимую для фронта. Тем не менее, О. И. Лейпунского, как и многих его современников, мучило чувство вины за то, что он оказался среди относительно немногих не воевавших и потому выживших мужчин своего поколения.

В 1942 году О. И. Лейпунский открыл и объяснил явление увеличения скорости горения пороха при обдуве его поверхности продуктами сгорания (так называемый эффект «раздувания» или эрозии). В 1942-1944 гг. О. И. Лейпунский изучил закономерности влияния скорости потока на скорость горения твердого ракетного топлива и объяснил падение давления в камере сгорания реактивного двигателя по мере роста проходного сечения камеры. Результаты его работ были использованы при создании второго и более поздних поколений гвардейских минометов «Катюша». В настоящее время учёт этих явлений является обязательной стадией расчетов твердотопливных ракетных двигателей и артиллерийских систем.

В 1945 году О. И. Лейпунский защитил докторскую диссертацию на тему «К вопросу о физических основах внутренней баллистики реактивных снарядов».

В связи с проблемами горения порохов в условиях реактивной артиллерии, в Институте химической физики АН СССР после войны была создана Лаборатория физики горения твёрдых топлив. Идейной базой её исследований стали теоретические и экспериментальные работы Я. Б. Зельдовича и О.И Лейпунского по физике нестационарных явлений при горении порохов в полузамкнутом объеме. Становление и развитие лаборатории связано с решением, как фундаментальных проблем химической физики горения, так и многочисленных прикладных задач, таких как повышение эффективности горения металлизированных ракетных топлив, предупреждение аномальных явлений в ракетных и артиллерийских системах, получение полезных продуктов при утилизации энергоемких материалов.

В 1947 году О. И. Лейпунский был привлечен к работам по созданию ядерного оружия. В Советском атомном проекте он стоял во главе разработки методов контроля ионизирующей радиации, возникающей при ядерных и термоядерных взрывах. Его лаборатория в Институте химической физики разработала комплекс методов измерения радиационных полей, создаваемых нейтронами, альфа- и бета-частицами, и гамма-квантами, научилась вычислять радиационно-биологические последствия взрывов атомных и водородных бомб на десятки и сотни лет вперед. В ходе этих работ он исследовал физические явления при ядерных взрывах, связанных с действием проникающего излучения: формирование дозы поражающего действия излучения и способы защиты от него, электромагнитные явления при ядерных взрывах, глобальные последствия радиоактивного загрязнения Земли продуктами ядерных взрывов.

29 августа 1949 года первая советская атомная бомба была успешно взорвана на Семипалатинском полигоне. Во время испытания О. И. Лейпунский находился в укрытии, в нескольких километрах от эпицентра взрыва.

29 октября 1949 года вышли закрытые Указ Верховного Совета и Постановление Совета Министров СССР «О награждении и премировании за выдающиеся научные открытия и технические достижения по использованию атомной энергии». За участие в разработке новейших приборов и методики измерений атомного взрыва О. И. Лейпунский был награжден орденом Ленина и стал лауреатом Сталинской премии 2-й степени.

В течение многих лет он сам готовил регистрирующую аппаратуру, лично присутствовал при ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне, а после взрывов занимался расшифровкой тысяч осциллограмм. За работы по созданию аппаратуры для испытания изделий РДС-6с, РДС-4, РДС-5 и измерения на полигоне № 2 Постановлением Совета Министров СССР от 31 декабря 1953 года О. И. Лейпунский был удостоен второй Сталинской премии 2-й степени.

О. И. Лейпунский стал экспертом международного класса в вопросах обнаружения ядерных взрывов и радиоактивного загрязнения. Его работы внесли значительный вклад в разработку научных предпосылок для Договора о запрещении испытаний ядерного оружия. Одним из первых Овсей Ильич рассмотрел глобальные последствия радиоактивного выпадения от ядерных взрывов и способствовал созданию современных представлений о гибельности для жизни на Земле крупномасштабного использования ядерного оружия. Исследования О. И. Лейпунского показали, что необходимо в десятки раз снизить предельно допустимые дозы от радиоактивных облучений. Статистическая оценка роста числа генетических заболеваний и лейкозов для населения Земли в результате открытых испытаний ядерных взрывов подтверждала, что мир шел к глобальной катастрофе.

О. И. Лейпунский непосредственно участвовал в работе Женевских совещаний международных экспертов по подготовке договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере (в 1958-1959 гг.), в работе Научного комитета ООН по действию радиации (в 1960-1962 гг.) и конференциях Пагуошского движения. Совместно с А. Д. Сахаровым он убедил правительство в гибельных последствиях открытых ядерных взрывов. Это предрешило заключение в 1963 году Международного соглашения о прекращении всех ядерных испытаний в открытых средах.

В период с 1958 по 1979 гг. профессор О. И. Лейпунский сочетал работу в ИХФ АН СССР с работой в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ). С 1958 по I960 гг. он заведовал там кафедрой, а в 1960 году создал при кафедре проблемную лабораторию, которой руководил в течение нескольких лет. Этот период деятельности О. И. Лейпунского ознаменовался расширением его научных интересов. Дальнейшее развитие получала в его работах проблема радиоактивных выпадений от ядерных взрывов, в частности 137Сs. В МИФИ была создана радиохимическая лаборатория для проведения спектрометрических измерений радионуклидов в пробах окружающей среды. В то же время О. И. Лейпунский поставил задачу измерения содержания в атмосфере криптона и ксенона, решение которой дало важную информацию о связи их содержания в атмосфере с мощностью мировой ядерной промышленности и энергетики. Он впервые обратил внимание на актуальность дозиметрии нейтронов промежуточной энергии, он же развил концепцию «тонкого луча» при расчете радиационного поля. В 1958 году О. И. Лейпунский организовал на кафедре общемосковский научный семинар по дозиметрии, действующий и в настоящее время. О. И. Лейпунский справедливо считается создателем в МИФИ научной школы по дозиметрии и защите. Он вел активную педагогическую работу, читал в течение нескольких лет новый курс по защите от проникающего излучения.

В 1960 году О. И. Лейпунский вернулся к исследованиям в ИХФ горения твердых ракетных топлив и артиллерийских порохов. Круг его экспериментальных и теоретических исследований был необычайно широк: от механизма нестационарного распространения волны горения, катализа процессов горения, определения пределов устойчивого горения, механизма «аномального» горения порохов и ракетных топлив, до вопросов управления горением в ракетных двигателях на твердом топливе. Особое место в его исследованиях занимали работы по повышению эффективности преобразования энергии ракетного топлива в кинетическую энергию истекающей из сопла двигателя струи продуктов горения. Известно, что такое преобразование сопровождается т.н. «двухфазными потерями», вызванными присутствием в газообразных продуктах горения конденсированных частиц окиси металла (обычно алюминия), который содержится в больших количествах в составах современных твердых ракетных топлив. Для снижения двухфазных потерь необходимо было понять механизм горения металлических частиц и закономерности образования конденсированной фазы в продуктах горения ракетного топлива. К тому времени теория этих процессов практически отсутствовала. Показательно для стиля исследовательской школы О. И. Лейпунского: экспериментальные и теоретические исследования проблемы велись в тесной взаимосвязи. Специально для проверки выводов сформулированной теории была создана уникальная лабораторная установка с падающей камерой сгорания, позволяющая изучать горение свободной металлической частицы в условиях невесомости, обеспечивающих сферически симметричный тепло-массообмен горящей частицы, предполагаемый в теории. Следует отметить, что похожие установки, но значительно большего размера стали появляться во многих развитых странах, однако со временем из-за высокой стоимости эксплуатации они были закрыты, как, например, 800 метровая шахтная установка в Японии, а лабораторная установка О. И. Лейпунского активно используется и в настоящее время.

Результаты фундаментальных исследований школы О. И. Лейпунского в области горения твердых ракетных топлив и артиллерийских порохов нашли широкое применение во многих технических изделиях и снискали заслуженное признание у специалистов. Многие годы О. И. Лейпунский был председателем межведомственного координационного совета (МКС) по двухфазным потерям.

О. И. Лейпунский отличался активной гражданской позицией, часто выступал с научными докладами, публиковал статьи в журналах «Знание-сила» и «Успехи химической науки». Главным для него было беззаветное, абсолютно бескорыстное служение науке — служение «Делу». Стремление узнавать новое, постоянно думать над стоящими проблемами, делиться найденным с коллегами, не жалеть ни сил, ни здоровья, ни времени, отдавать всего себя «Делу», внедрять в практику всё, что может принести пользу обществу — эти черты были присущи лучшим представителям довоенного поколения.

Помимо двух Сталинских премий О.И Лейпунскому присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР» (1976 г.), он награждён также орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Знак Почёта, медалями и Почётной грамотой Советского комитета защиты Мира.

Всю жизнь О. И. Лейпунский увлекался поэзией и сам писал прекрасные стихи. Другое его увлечение — альпинизм. Почти каждое лето в предвоенные годы, а затем и после войны он проводил в альплагерях на Кавказе в качестве инструктора альпинизма.

Профессор Овсей Ильич Лейпунский скончался в 1990 году после тяжёлой продолжительной болезни. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Библиография9

Фотогалерея12