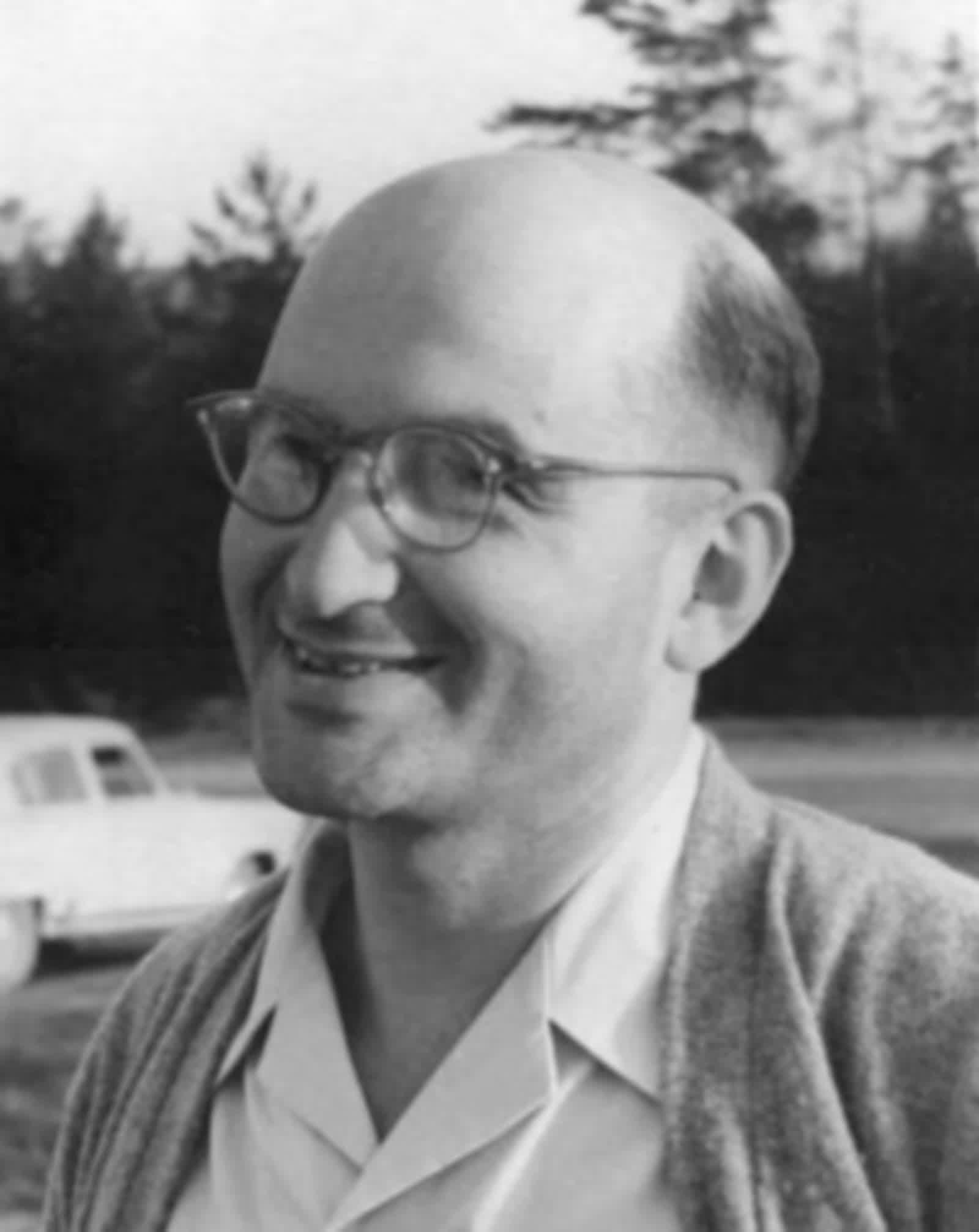

Биография

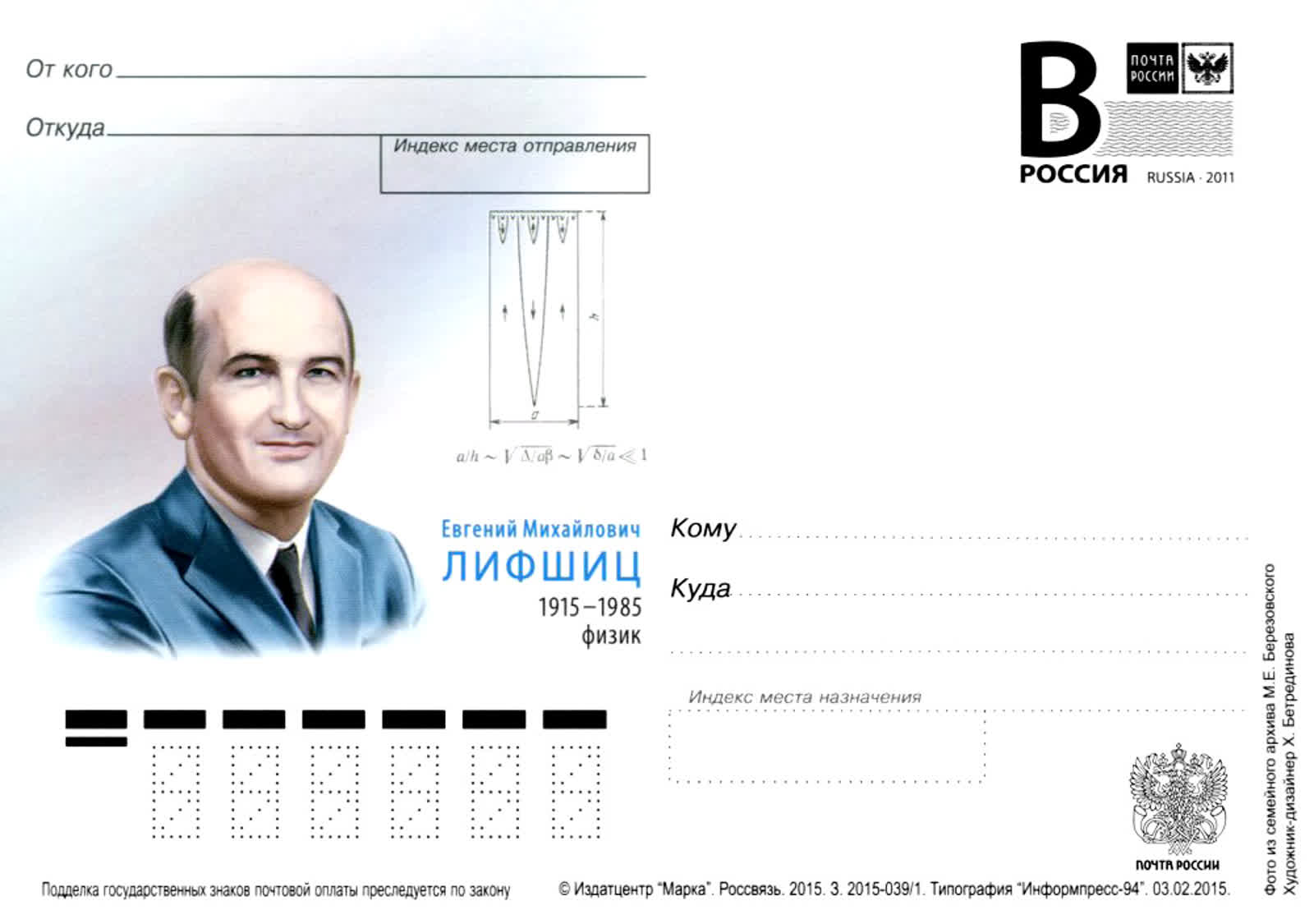

Евгений Михайлович Лифшиц родился 8 (21) февраля 1915 года в Харькове в семье известного харьковского врача-онколога, профессора М. И. Лифшица.

В 1933 году Е. М. Лифшиц окончил Харьковский политехнический институт. В 1933–1938 гг. он начал работать в Харьковском физико-техническом институте под руководством Л. Д. Ландау, возглавлявшего теоретический отдел.

Одним из первых Е. М. Лифшиц сдал Л. Д. Ландау знаменитый теоретический минимум – это 9 теоретических экзаменов, которые Л. Д. Ландау принимал у тех, кто являлся его учениками. Сначала принималась математика, а затем экзамены по физике: два экзамена по математике, механика, теория поля, квантовая механика, статистическая физика, механика сплошных сред, электродинамика сплошных сред, квантовая электродинамика. Л. Д. Ландау требовал от своих учеников знания основ всех разделов теоретической физики.

В 1934 году Е. М. Лифшиц защитил диссертацию на степень кандидата физико-математических наук. Совместно с Л. Д. Ландау он построил в 1935 году теорию доменов в ферромагнетиках и вывел уравнение движения магнитного момента (уравнение Ландау–Лифшица).

В 1939 году Е. М. Лифшиц был принят на работу в недавно основанный Институт физических проблем АН СССР в Москве, в котором Л. Д. Ландау приступил к работе после освобождения из тюрьмы. В том же году Е. М. Лифшицу была присвоена научная степень доктора физико-математических наук.

В Институте физических проблем Е. М. Лифшиц активно занимался теорией фазовых переходов, в частности, в 1941 году установил критерий, позволивший дать полную классификацию возможных переходов II рода (критерий Лифшица). В годы Великой Отечественной войны сотрудники ИФП были эвакуированы в Казань. Как и остальные сотрудники, Е. М. Лифшиц выполнял задания по оборонным тематикам. Он продолжал заниматься и теоретической физикой, построив теорию неустойчивостей в расширяющейся Вселенной, завершив её уже в Москве в 1946 году.

С 1946 года Л. Д. Ландау был вовлечен в советский Атомный проект, участвуя в расчетах ядерных зарядов, соответственно, этими же расчетами занимался и Е. М. Лифшиц. Вместе с коллегами по ИФП он занимался расчетом коэффициента полезного действия шара с бесконечной оболочкой без изоляции в зависимости от их состава, плотности и массы, а затем определением зависимости КПД от толщины оболочки и другими теоретическими изысканиями.

После успешного испытания первой советской атомной бомбы Постановлением СМ СССР «Об утверждении списков премируемых, в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 29 октября 1949 г., научных, инженерно-технических работников, рабочих и служащих, отличившихся при выполнении специальных заданий Правительства» по представлению научного руководителя работ академика Л. Д. Ландау доктор физико-математических наук Е. М. Лифшиц был премирован суммой 15000 рублей.

А после успешного испытания водородной бомбы Постановлением СМ СССР «О присуждении Сталинских премий научным и инженерно-техническим работникам Министерства среднего машиностроения и других ведомств за создание водородной бомбы и новых конструкций атомных бомб» от 31 декабря 1953 года за расчетно-теоретические работы по изделию РДС-6с и РДС-5 доктору физико-математических наук Е. М. Лифшицу была присуждена Сталинская премия II степени.

В 1947–1950 гг. Е. М. Лифшиц работал на кафедре теоретической физики Физико-технического факультета МГУ. В 1954 году он разработал теорию молекулярных сил, действующих между конденсированными телами. В 1958 году он стал лауреатом академической премии М. В. Ломоносова.

По приглашению П. Л. Капицы, назначенного в 1955 году главным редактором издания «Журнал экспериментальной и теоретической физики» (ЖЭТФ), Е. М. Лифшиц стал его первым заместителем, ведущим все текущие дела журнала. В ЖЭТФ публиковались статьи, которые вносили существенный вклад в одну из областей физики и представляли интерес для широкой физической аудитории. Эта работа требовала и научной квалификации и моральной принципиальности при рецензировании поступающих статей и принятии решений о публикации. Ему приходилось отвергать некоторые статьи, за которые ходатайствовали видные ученые и даже друзья П. Л. Капицы, однако тот всегда поддерживал взыскательность своего заместителя. П. Л. Капица с особой теплотой относился к Е. М. Лифшицу, помня, что в годы опалы тот вместе с Ландау не боялись навещать его. Практически в течение 30 лет, до своей смерти, он был основным редактором журнала.

Е. М. Лифшиц стал соавтором фундаментального курса по теоретической физике, подготовленного под руководством Л. Д. Ландау. За этот труд в 1962 году они были удостоены Ленинской премии. При подготовке Л. Д. Ландау курса теоретической физики возникли проблемы, и Е. М. Лифшиц взвалил все тяготы, связанные с этим, на свои плечи. К 1962 году, когда Л. Д. Ландау после трагической автокатастрофы не смог больше работать, оставались ненаписанными три тома (IV, IX и X) из десяти задуманных томов курса, кроме того, необходимо было переиздать с исправлениями и дополнениями вышедшие ранее тома. 23 последних года жизни Е. М. Лифшиц посвятил в основном окончанию и переизданию курса и с честью выполнил эту грандиозную задачу.

В 1966 году Институт физических проблем выдвинул кандидатуру Е. М. Лифшица в члены-корреспонденты Академии наук СССР по Отделение общей и прикладной физики (экспериментальная и теоретическая физика), а в 1979 году Е. М. Лифшиц стал академиком Академии наук СССР по Отделению общей физики и астрономии (физика, астрономия).

В 1970–1972 гг. Е. М. Лифшиц вместе с И. М. Халатниковым и В. А. Белинским нашёл общее космологическое решение уравнений Эйнштейна с особенностью во времени. В 1974 году он был удостоен премии им. Л. Д. Ландау АН СССР, а в 1982 году принят в иностранные члены Лондонского королевского общества.

Всю свою жизнь Е. М. Лифшиц имел своё особое – глубоко отрицательное – мнение о советском строе. Это было связано с тем, что его отец был известным частнопрактикующим врачом, хорошо обеспеченным в условиях НЭПа. В 1920-е годы он ездил за границу и брал с собой сына-подростка. Увидев своими глазами реальную повседневную жизнь за рубежом и сравнив её с советской, молодой Евгений Лифшиц навсегда получил прививку от социалистических иллюзий.

Между тем политика часто вмешивалась в его теоретические изыскания.

Так, 30 ноября – 1 декабря 1955 года Отделение физико-математических наук АН СССР проводило научную сессию, посвященную 50-летию теории относительности. Еще на подготовительном этапе отдел науки и вузов ЦК КПСС поспешил вмешаться в деятельность оргкомитета сессии, куда входили И. Е. Тамм, Л. Д. Ландау, В. Л. Гинзбург и Е. М. Лифшиц. Работу оргкомитета охарактеризовали в ЦК как неудовлетворительную, поскольку в программу сессии «были включены доклады академика Ландау, члена-корреспондента АН СССР Гинзбурга и профессора Лифшица, не работающих в области теории относительности и известных своим нигилистическим отношением к разработке методологических вопросов этой теории...»

Отдел науки и вузов ЦК КПСС вовремя указал оргкомитету на эти недостатки, и программа сессии была расширена и по возможности изменена.

Однако первый, основной день прошел так, как и намечал ранее оргкомитет во главе с Таммом. Главным событием этого дня стал доклад «неспециалиста» Е. М. Лифшица об исследованиях по релятивистской космологии, с «откровенной пропагандой теории расширяющейся вселенной».

Между тем, после декабрьской конференции 1948 года, проходившей в Ленинградском отделении ВАГО, теория замкнутой расширяющейся Вселенной была объявлена продуктом империалистической идеологии. В докладной записке, отправленной 16 января 1956 года в Секретариат ЦК, зав. Отделом науки и вузов В. А. Кириллин, его заместитель Н. И. Глаголев и инструктор отдела А. С. Монин не преминули зафиксировать, что основные положения доклада Е. М. Лифшица и, в частности, подсчеты возраста Вселенной поддержал Я. Б. Зельдович, который отметил, что возраст в несколько миллиардов лет имеют не только геологические породы Земли, но и химические элементы. При этом им было использовано совершенно недопустимое выражение «время с момента, когда был спущен курок». По ходу дела опять досталось и Президиуму АН СССР, проявляющему уже не первый раз якобы недостаточное внимание к организационным вопросам в Отделении физико-математических наук. И вновь испрашивалось высочайшее разрешение «указать» Президиуму и «предложить... организовать в месячный срок обсуждение идеологических ошибок, допущенных в докладе т. Лифшица, в бюро Отделения физико-математических наук».

Е. М. Лифшиц, не имея социалистических предрассудков, не имел и склонности к общественной деятельности. Ему хватало физики и музыки, а круг его личного общения был довольно узким. Он занимался главным делом своей жизни – наукой.

Нравственная природа Е. М. Лифшица проявилась и в его отношении к академику А. Д. Сахарову, с которым он встречался в редакции ЖЭТФ и которому он сказал немало теплых слов, хотя к тому времени (1979 год) академик А. Д. Сахаров был уже «антисоветчиком» мирового масштаба, чью деятельность официально осудили 40 академиков.

Евгений Михайлович Лифшиц умер в Москве 29 октября 1985 года во время операции шунтирования коронарных сосудов сердца по поводу ишемической болезни сердца (просвет сосудов был сужен на 95 %). Во время операции была несколько раз остановка сердца, восстановить его деятельность не удалось.

Е. М. Лифшиц похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

Библиография12

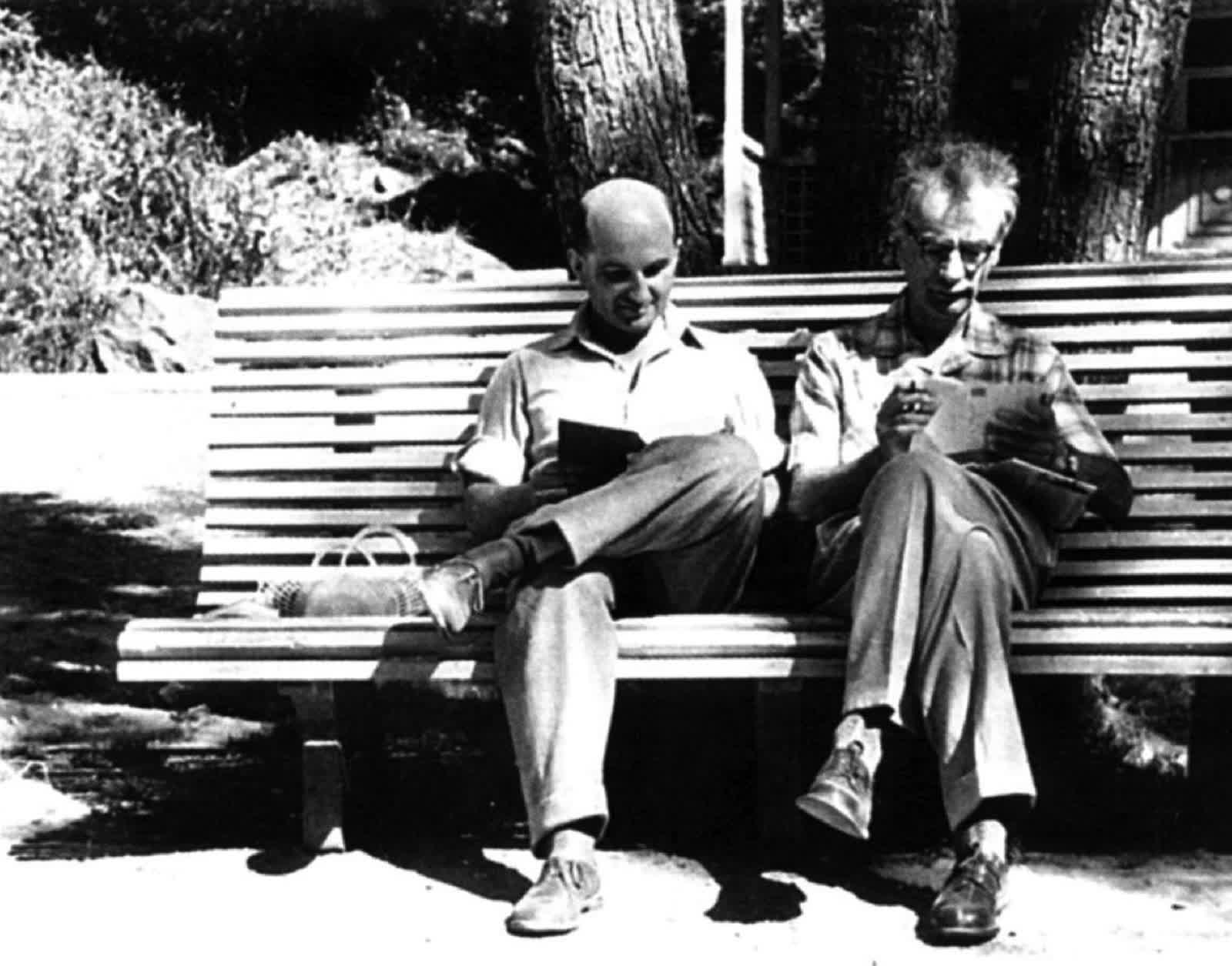

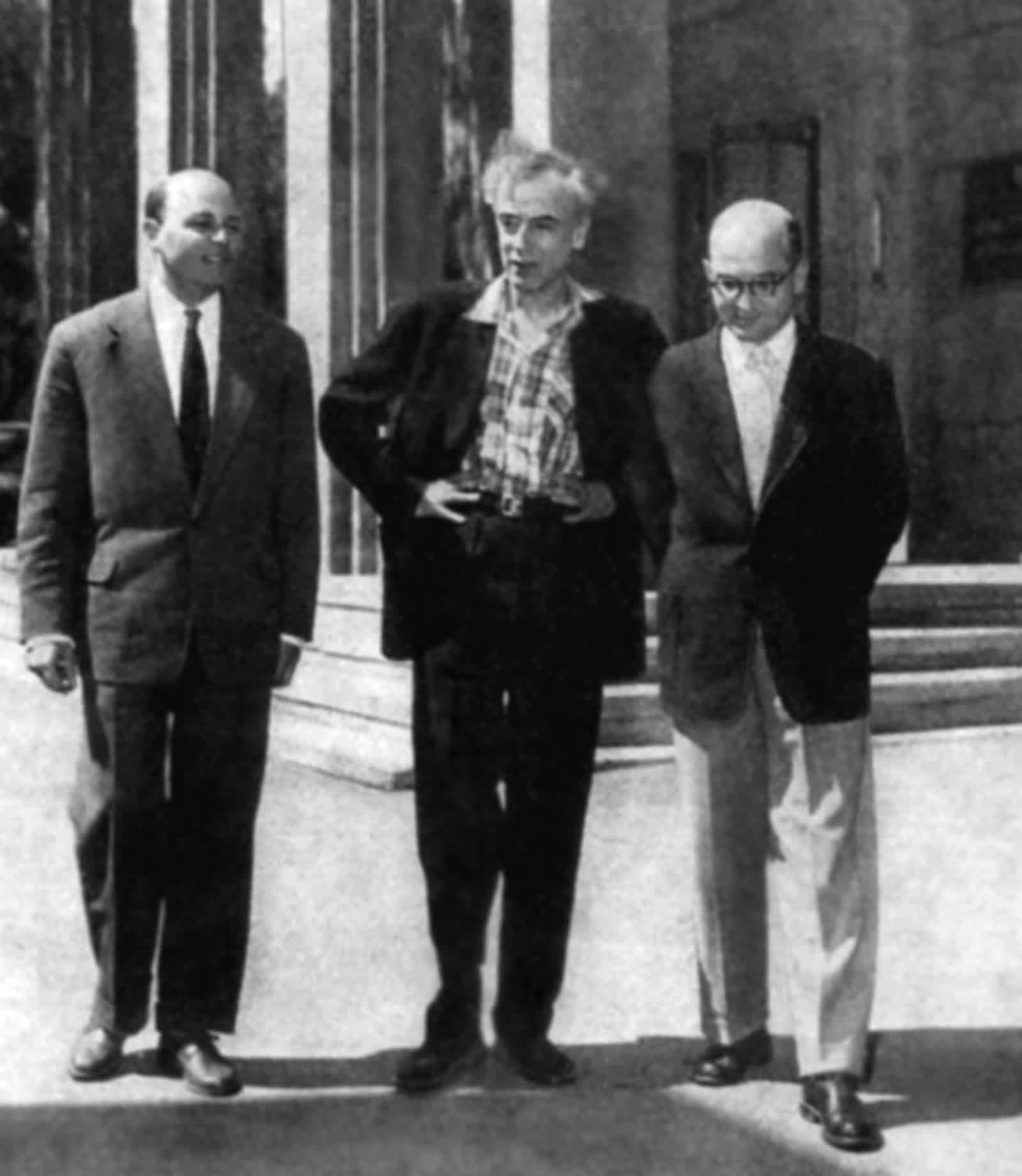

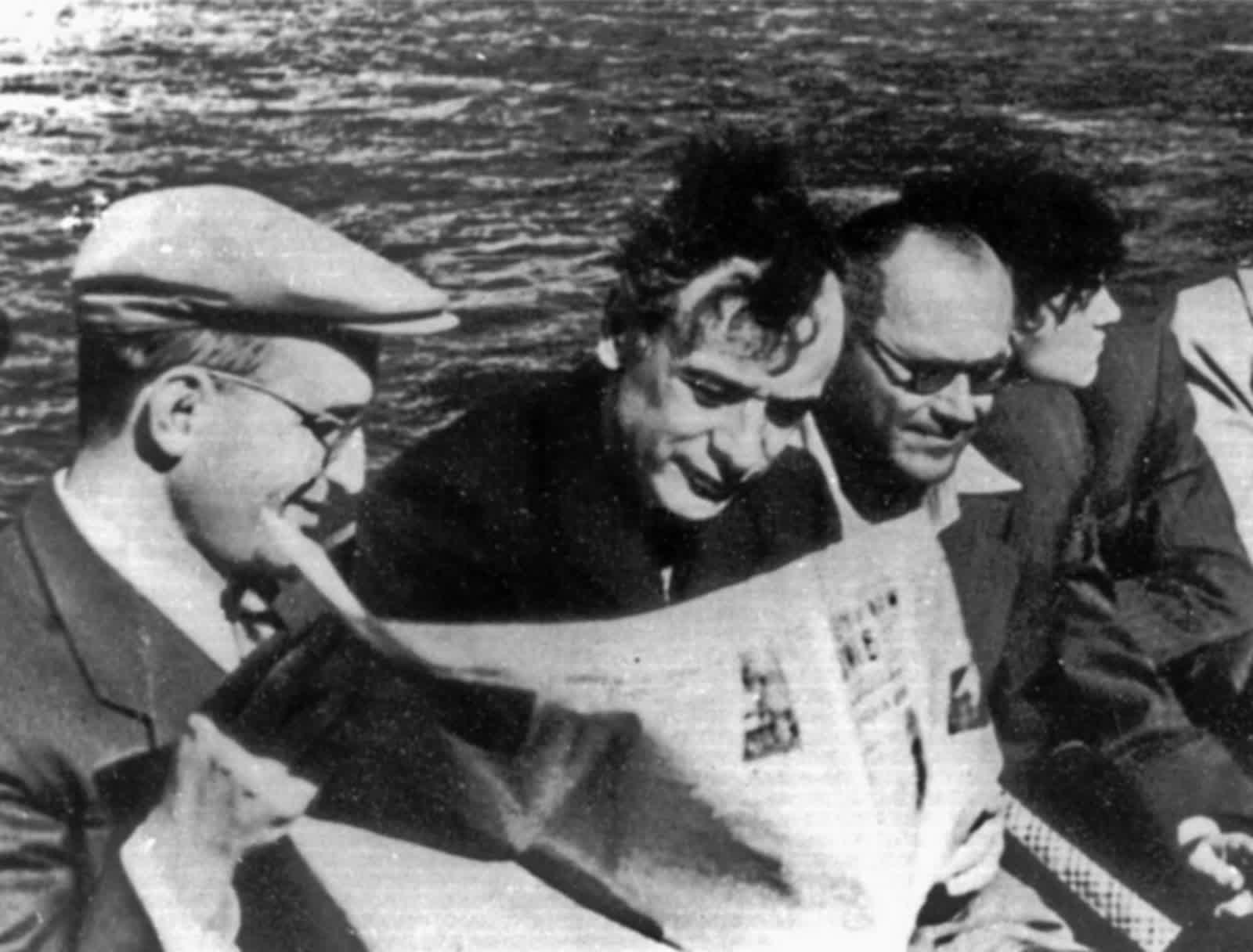

Фотогалерея10