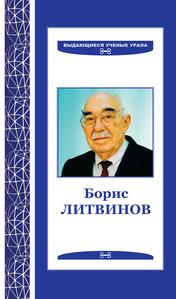

Биография

Борис Васильевич Литвинов родился 12 ноября 1929 года на Украине, в городе Ворошиловграде (ныне Луганск) в семье служащего. В 1936 году Литвиновы переехали в Крым, в Симферополь. Предвоенные и военные годы были для семьи очень непростыми. Преждевременная смерть отца от туберкулеза, тяжелейшие условия эвакуации запомнились юноше навсегда. И он решил научиться создавать военную технику, чтобы войны не повторилось. Правда, поступая в 1947 году на инженерно-физический факультет Московского механического института (с 1954 г. — МИФИ), он еще не знал, что этот институт и в первую очередь этот факультет были ориентированы на подготовку специалистов для только что зарождающейся области ядерных исследований и технологий.

Все в институте было новым. Лекции читали выдающиеся учёные Л. А. Арцимович, И. Е. Тамм, А. И. Лейпунский. Демонстрационные установки для лабораторных опытов приходилось делать самим студентам. Это увлекало и в дальнейшем сослужило добрую службу в жизни. Сформировался подход: всё, что необходимо, можно сделать. А летом 1951 года была незабываемая практика на сверхсекретном объекте, комбинате «Маяк» — первенце советской ядерной промышленности. Первым двенадцать прибывших из Москвы студентов принял и благословил на нелёгкий труд И. В. Курчатов. Для многих из этой группы его благословение стало решающим.

В 1952 году для выполнения дипломной работы Б. В. Литвинов отправляется на «объект Харитона» (КБ-11, Арзамас-16), «чтобы посмотреть, а что там делается». Здесь кипела творческая жизнь. Его руководителем стал старший научный сотрудник Д. М. Тарасов. Порученная работа была не просто новой и интересной. Вскоре она оказалось очень востребованной.

После окончания института в 1953 году Б. В. Литвинов распределился в Арзамас-16 в КБ-11, где начал трудиться в отделе импульсной рентгенографии в различных должностях — сначала лаборантом, потом инженером. В дальнейшем его назначают заместителем начальника одного из основных исследовательских подразделений — газодинамического сектора.

Созданная в этот период с участием Б. В. Литвинова методика позволяла определять распределение вещества вокруг активного материала на начальном этапе работы ядерного заряда. Эти данные были необходимы для подготовки к испытанию первого советского двухстадийного термоядерного заряда РДС-37. После успешного испытания РДС-37 Борис Васильевич был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1956 г.).

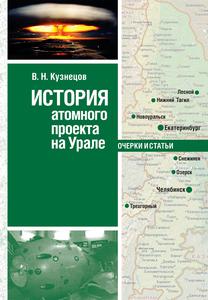

В 1955 году на Среднем Урале, совершенно на новом месте, создается второй ядерно-оружейный центр — НИИ 1011 (РФЯЦ ВНИИ технической физики им. академика Е. И. Забабахина). Новый центр начал стремительно развиваться. Основные квалифицированные кадры набирались из КБ-11. На должность Главного конструктора по разработке ядерных зарядов в 1961 году был назначен Борис Василевич Литвинов. В 1965—1968 годах занимал должность заместителя Главного конструктора, а с 1968 по 1997 — снова должность Главного конструктора.

В 1961—1962 гг., в условиях обострения «холодной войны» была осуществлена самая интенсивная программа советских воздушных ядерных испытаний, направленная на сокращение отставания от США в этой области. ВНИИТФ играл здесь одну из главных ролей. У нового Главного не было времени для разминки. Существенно увеличился круг обязанностей, учиться приходилось на ходу. Испытания дали хорошие результаты. На вооружение своевременно были переданы разработки, которые позволяли приблизиться к балансу в стратегических ядерных силах. За вклад в эти работы Борис Васильевич был награжден орденом Ленина (1962 г.).

Но страна жила мирной жизнью, и Б. В. Литвинов решает использовать свои знания в мирных целях. Оказалось, что ядерные взрывные устройства могут с успехом работать на экономику, причем в ряде отраслей другие методы либо бессильны, либо мало конкурентны. Например, при ликвидации особо тяжелых аварий при вскрытии нефтяных и газовых месторождений, создании полостей для захоронения высокотоксичных отходов или продуктов переработки химической промышленности на большой глубине, при глубинной геологической разведке. Для таких применений ВНИИТФ и, в частности, конструкторское бюро, которым руководил Б. В. Литвинов, разработали шесть типов специальных зарядов. Они использовались для глушения аварийных нефтяных и газовых скважин в Узбекистане, Туркменистане, Ненецком национальном округе, на Украине. Были разработаны уникальные взрывные устройства повышенной чистоты для вскрышных работ, прокладки каналов. Борис Васильевич не только руководил конструкторскими работами по созданию новых типов ядерных взрывных устройств для решения мирных задач, но и искал новые области их возможного применения.

Конечно, в силу политических обстоятельств, в сфере деятельности ВНИИТФ преобладали военные разработки. Глобальная опасность проведения воздушных ядерных взрывов заставила изменить технологию ядерных испытаний: с 1963 года они должны были проводиться под землёй. Одновременно с созданием новых более сложных термоядерных систем приходилось создавать и отрабатывать новую технологию ядерных испытаний. В это время создаются ядерные заряды второго поколения — более экономичные, с меньшими габаритами. За работы этого периода в 1966 году Борису Васильевичу вместе с коллегами была присуждена Ленинская премия.

Время диктовало новые задачи. Вместо тяжелых сверхмощных зарядов, которые были испытаны в 1961—62 гг. и предназначались для стратегических бомбардировщиков и тяжёлых ракет, необходимо было создавать более легкие, но достаточно мощные термоядерные устройства. Одновременно создавались более точные и более надёжные, менее уязвимые средства доставки: баллистические ракеты с разделяющимися головными частями, крылатые ракеты. Большие стратегические возможности открывало создание подводных ракетоносцев. Оказалось, что «миниатюризация» взрывных термоядерных систем — весьма сложная и трудоёмкая задача. На ее решение ушли годы и даже десятилетия. За эти работы в 1971 году Борис Васильевич был награждён орденом Октябрьской Революции, в 1977 году — орденом Ленина, а 18 февраля 1981 года он был удостоен самой высокой награды страны — звания Героя Социалистического труда.

К концу восьмидесятых годов жизнь страны стала развиваться не по сценарию, намеченному основателями социалистического государства. Возникли течения, которые могли привести к катастрофе, к утрате управляемостью взрывными ядерными технологиями и системами. Борис Васильевич встал в первые ряды тех, кто отстаивал и защищал ядерный статус отечества, обеспечивал соответствие ядерного потенциала страны требованиям времени в тяжёлых условиях развалившейся экономики начала 90-х годов. Он уделял особое внимание работам по обеспечению требуемых свойств взрывчатых и делящихся материалов, по созданию новых составов взрывчатых веществ, по использованию их в перспективных разработках и освоению в производстве.

Б. В. Литвинов всегда уделял большое внимание проблемам, связанным с будущим человечества. Так он внёс существенный вклад в понимание важности предотвращение столкновений Земли с опасными космическими объектами — астероидами и кометами, показал, что для этого можно использовать ядерные взрывные устройства. Еще одно направление — энергетика будущего. Уникальные «чистые» заряды могут быть востребованы термоядерной дейтериевой энергетикой.

В последних работах, начиная с 90-х годов прошлого века, Б. В. Литвиновым и его сотрудниками было показано, что при сверхвысоких давлениях в некоторых минералах происходит изменение химического и фазового составов. Большое значение имеют исследования академика Б. В. Литвинова, связанные с поведением делящихся материалов при различных условиях, с изучением технологических приемов изготовления деталей и узлов из этих материалов. Благодаря этим работам были созданы высоконадежные конструкции ядерных зарядов.

Несмотря на загруженность, Б. В. Литвинов всегда находил время на науку. В 1965 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 году — докторскую. В 1989 году ему присвоено звание профессора. В 1991 году Б. В. Литвинов был избран членом-корреспондентом Российской академии наук по отделению энергетики, а в 1997 году — действительным членом академии. Являлся членом Президиума Челябинского научного центра Уральского отделения РАН.

Академик Б. В. Литвинов — автор трех монографий и соавтор 6 книг, автор и соавтор более 300 статей, докладов и научно-технических отчетов, имеет 11 авторских свидетельств на изобретения. Являлся председателем диссертационного совета, членом научно-технического совета Минатома РФ, был заместителем председателя научно-технического совета РФЯЦ-ВНИИТФ, организатором научно-технических конференций и научных чтений имени видных ученых. Он подготовил более 20 кандидатов и 10 докторов наук, преподавал на физическом факультете Уральского государственного университета. Ему была присуждена степень Почётного доктора Уральского государственного технического университета.

В 1988 году под руководством Бориса Васильевича в рамках советско-американского сотрудничества осуществлен большой комплекс работ по проведению совместных ядерных взрывных экспериментов на Невадском и Семипалатинском полигонах. Он выступил техническим экспертом от России при подготовке Договора о нераспространении ядерного оружия, участвовал в организации международного сотрудничества РФЯЦ-ВНИИТФ с ядерными лабораториями США и Франции.

Большое внимание Б. В. Литвинов уделял обеспечению ядерной и взрывной безопасности. Это нашло отражение в его книгах, статьях и выступлениях. Он был участником Пагуошского движения, принимал также участие в международных проектах по проблемам ядерного разоружения и ядерных испытаний.

В 1997 году Б. В. Литвинов ушёл с поста Главного конструктора. Но и после этого сплотил вокруг себя ветеранов ВНИИТФ, создав специальную лабораторию для анализа результатов бурных десятилетий интенсивной работы института и представления их в более доступном виде продолжателям и исследователям нового поколения. Свои взгляды, часто нетрадиционные, богатый опыт, углублённые наблюдения Борис Васильевич изложил в монографии «Атомная энергия не только для военных целей» (2002 г.).

Одновременно с этим развернулась и педагогическая деятельность Бориса Васильевича: в 1990-х годах активно участвовал в создании кафедры прикладной газодинамики Челябинского государственного университета, был постоянным участником работы научных молодежных семинаров и конференций УГТУ-УПИ, а ныне — УрФУ, одн из инициаторов и организаторов проведения серии молодежных симпозиумов «Безопасность биосферы», ставших традиционными для Уральского федерального университета. Для студентов университета было подготовлено учебное пособие «Основы инженерной деятельности». В 2002 году ему было присвоено звание «Почетный доктор» УГТУ-УПИ.

В течение всей своей жизни на Урале, в Снежинске Борис Васильевич оказывал большое влияние не только на конструкторское бюро, которое возглавлял, но и на весь институт, занимал активную позицию в общественной жизни города. Интересный собеседник, увлеченный человек, он всегда находил время для встреч с молодежью, и уроки мудреца, академика оказывали на нее большое влияние.

Высоко оценила заслуги Б. В. Литвинова и новая Россия. В 1996 и 2000 гг. он награждён орденами «За заслуги перед отчеством» III степени и II степени, а в 2003 году стал лауреатом общенациональной неправительственной Демидовской премии в области науки.

Скончался Б. В. Литвинов 23 апреля 2010 года. Похоронен на городском кладбище в г. Снежинске.

Указом Президента Российской Федерации от 27 мая 2010 года № 650 за заслуги в разработке и реализации приоритетных направлений атомной отрасли, плодотворную научную деятельность Б. В. Литвинов награжден орденом «За заслуги перед отчеством» IV степени.

Б. В. Литвинов — почётный гражданин г. Снежинска (1997 г). Почетный гражданин Челябинской области (2004 г.).

Библиография18

![Волошин Н. П. Литвинов Борис Васильевич. [Биография]](http://elib.biblioatom.ru/data/na-orbitah-pamyati_t2_2020/thumb.jpg)

![Аврорин Е. Н., Рыкованов Г. Н., Хеккер З. С., Литвинова А. И., Рябев Л. Д., Бриш А. А., Блинов И. М., Ульянов А. М., Беляев Б. И., Ананийчук В. Н., Алексеев В. В., Кирюшкин В. Д., Музыря А. К., Козлов Е. А., Губарев В. С. Из воспоминаний [о Литвинове Борисе Васильевиче]](http://elib.biblioatom.ru/data/na-orbitah-pamyati_t2_2020/thumb.jpg)

Фотогалерея39