Биография

Аркадий Бенедиктович (Бенусович/Бейнусович) Мигдал родился 11 марта 1911 г. в г. Лиде (ныне Белорусская ССР) в семье землеустроителя. Когда мальчику исполнилось четырнадцать лет, отца перевели на работу в Ленинград. Здесь в 1928 году, работая лаборантом по физике в 3-й Советской школе, он выполнил и опубликовал в журнале «Физика, химия, математика, техника в трудовой школе» свою первую научную работу «Об одной ошибке в применении машины Атвуда».

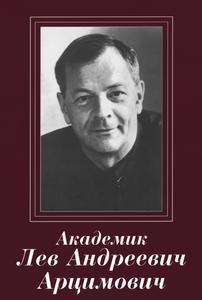

В 1929 году Аркадия Мигдала без экзаменов зачислили в Ленинградский университет на физическое отделение, но в 1931 году он был исключен за «непролетарское происхождение». В 1931-1936 гг. А. Б. Мигдал работал инженером-расчетчиком на заводе «Электроприбор», где также выполнил несколько научных работ. В 1933 году он был арестован из-за валюты его родителей и свыше двух месяцев находился под следствием. В это время большую роль в судьбе А. Б. Мигдала сыграл Л. А. Арцимович.

В 1935 году А. Б. Мигдал восстановился в ЛГУ на вечернем отделении. После окончания университета в 1936 году он поступил в аспирантуру ЛФТИ. Руководителем диплома и аспирантуры стал М. П. Бронштейн. Несмотря на то, что общение с ним было непродолжительным — в 1937 г. Матвей Петрович был арестован, а в начале 1938 г. расстрелян, — этот яркий, талантливый и глубокий человек сыграл большую роль в научном становлении А. Б. Мигдала.

С 1937 года А. Б. Мигдал работал в ЛФТИ инженером.

В аспирантуре ЛФТИ сложилось основное направление всей его последующей научной деятельности. В ранних работах А. Б. Мигдала была рассмотрена проблема взаимодействия нейтронов с атомами, в частности, ионизация атома при ударе нейтрона по ядру (1939 г.). При решении этой задачи он применил оригинальный метод «встряхивания», который впоследствии широко использовался для решения разнообразных проблем и принес автору широкую известность. На эту тему А. Б. Мигдал в 1940 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1940 году А. Б. Мигдал переезжает в Москву в качестве докторанта, становится старшим научным сотрудником теоретического отдела ИФП, руководимого Л. Д. Ландау. Здесь он продолжает исследование процессов, сопровождающих ядерные реакции, развивает теорию гигантского дипольного резонанса в ядрах, которая позже стала классической и вошла во многие руководства по ядерной физике. Эти работы Аркадия Бенедиктовича легли в основу докторской диссертации, защищенной им в 1943 году.

В 1944 году А. Б. Мигдалу было присвоено звание профессора.

В 1945 году А. Б. Мигдал переходит из ИФП старшим научным сотрудником в Лабораторию № 2 АН СССР (затем Лаборатория измерительных приборов, Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова) и включается в работы по атомному проекту. Уже 30 ноября 1945 года решением Спецкомитета его включают в состав комиссии, созданной для анализа всех имеющихся материалов о последствиях применения атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки и определения эффективности фактора взрывной волны, факторов теплового и радиоактивного излучений.

15 марта 1946 года А. Б. Мигдала назначают начальником Сектора 10 Лаборатории № 2. Здесь им были получены результаты принципиальной важности. Исходя из идеи, высказанной совместно с Л. Д. Ландау, что блок урана в замедлителе может рассматриваться как источник быстрых и сток тепловых и резонансных нейтронов, А. Б. Мигдалом был предложен простой способ расчета, в котором гетерогенный характер реактора используется для упрощения уравнений. Это позволило полностью рассчитать поле нейтронов в сооружении с изоляцией, а также критический размер и другие параметры сооружения. Зная поле нейтронов, можно было рассчитать и их поглощение в регулирующих стержнях.

Другой важный результат, полученный А. Б. Мигдалом в это время, — точное решение задачи о поглощении гамма-квантов бесконечной средой с учетом многократного рассеяния. Эта работа оказалась существенной при расчетах биологической защиты реактора.

Но А. Б. Мигдала больше увлекала чистая физика, к тому же подспудно он стремился устраниться от работ по ядерному оружию. И. В. Курчатов хорошо понимал роль фундаментальной науки и значение той научной атмосферы, которая всегда возникает вокруг таких людей. 1 марта 1947 года он поставил А. Б. Мигдала во главе теоретического Сектора 10 научного отдела «К», разрешив заниматься в основном фундаментальными проблемами. Так, в 1948 году по плану специальных научно-исследовательских работ А. Б. Мигдал отвечал за изучение процесса расщепления ядер под воздействием быстрых частиц, в том числе за исследования ядерных превращений.

В 1951-1953 гг. Сектор 10 включается в проблему управляемого термоядерного синтеза. Из работ А. Б. Мигдала по этой тематике необходимо отметить выполненное им в 1951 году (совместно с В. М. Галицким) пионерское исследование весьма важного вопроса о распространении циклотронного излучения в замагниченной термоядерной плазме, а также качественную теорию основных физических процессов, сопровождающих «инерционный» пинч-эффект. В тот же период А. Б. Мигдал совместно с В. М. Галицким развил, одновременно и независимо от Д. Бома и Д. Пайнса метод коллективных переменных для описания плазмы. Эти работы А. Б. Мигдала в полной мере сохранили свою основополагающую значимость для последующего развития соответствующих разделов теории термоядерной плазмы и, более того, во многом способствовали решению более широкой проблемы — становлению теории плазмы как физики коллективных процессов.

23 ноября 1953 года А. Б. Мигдала избирают членом-корреспондентом Академии наук по Отделению физико-математических наук (физика).

А. Б. Мигдал продолжает активно разрабатывать принципиально важные вопросы квантовой физики. Широко известна его работа по теории ядерных реакций с образованием медленных частиц. Она стал одной из первых в теории сильных взаимодействий, основанных на использовании аналитических свойств S-матрицы и на выделении наиболее существенных ее особенностей. Позже такой подход получил название дисперсионного, а сам эффект «взаимодействия в конечном состоянии» — название эффект Мигдала-Ватсона.

Хотя А. Б. Мигдал всячески чурался политики, в 1955 году он подписал «Письмо трёхсот», направленное в президиум ЦК КПСС и содержащее критику научных взглядов и практической деятельности Т. Д. Лысенко.

Следующий период научной деятельности А. Б. Мигдала был связан с созданием формулировки проблемы многих тел, основанной на применении методов квантовой теории поля. А. Б. Мигдал и его ближайшие ученики — авторы пионерских работ в этой области. Широко известна и работа А. Б. Мигдала 1958 года, в которой впервые без применения теории возмущений решена задача о взаимодействии электронов с фононами в нормальном металле.

7 марта 1961 года А. Б. Мигдала переводят начальником Сектора 10 в отдел ядерной физики Курчатовского института.

Большая серия работ А. Б. Мигдала завершилась написанием монографий «Теория конечных ферми-систем и свойства атомных ядер» (1965 г.) и «Метод квазичастиц в теории ядра» (1967 г.). Обе эти монографии были переведены за рубежом и стали настольными книгами теоретиков-ядерщиков во всем мире.

1 июля 1966 года А. Б. Мигдала избирают академиком Академии наук СССР по Отделению ядерной физики (ядерная физика).

С начала 70-х годов А. Б. Мигдал начинает новое направление исследований — поведение ферми- и бозе-систем в сильных внешних полях. По времени это как раз совпало с его переходом в 1971 году в Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау. На основании проведенного детального анализа А. Б. Мигдал выдвинул идею о возможности существования трех качественно новых типов ядер — сверхплотных, нейтронных и сверхзаряженных. Были исследованы области устойчивости, ожидаемые свойства и пути обнаружения таких аномальных ядер.

К интересным астрофизическим следствиям привел А. Б. Мигдала теоретический анализ пионной конденсации в нейтронных звездах. Оказалось, что при достижении критической плотности звезда может перейти в сверхплотное состояние с выделением огромной энергии, сравнимой с энергией взрыва сверхновой.

Основные идеи и результаты нового направления нашли отражение в монографии А. Б. Мигдала «Фермионы и бозоны в сильных полях» (1978 г.) и в многочисленных статьях и обзорах. Как любил выражаться А. Б. Мигдал: «Красивая формула не может быть неправильной». Он развил теорию дипольного и квадрупольного излучений ядер и теорию ионизации атомов при ядерных реакциях, разработал теорию широких ливней заряженных частиц, развил метод решения квантовой задачи многих тел, исследовал поляризацию вакуума в сильных магнитных полях и многое другое.

А. Б. Мигдал стал наставником для множества учеников, среди которых — академики, члены-корреспонденты, доктора и кандидаты наук. С 1944 года его преподавательская деятельность связана с Московским инженерно-физическим институтом (тогда — Московский механический институт), где он преподавал теоретическую физику, читал лекции по теории ядра и приближенным методам квантовой теории, стал основателем общеинститутского научного семинара. Плоды его педагогической деятельности — монографии «Приближенные методы квантовой механики» (совместно с В. П. Крайновым) и «Качественные методы в квантовой теории», переведенные на английский язык и ставшие библиографической редкостью.

И хотя, как уже говорилось, А. Б. Мигдал с юности старался избегать политики, последняя время от времени находила его. Так, в 1949 году А. Б. Мигдал, в то время профессор кафедры № 17 ММИ, попал в список лиц профессорско-преподавательского состава с компрометирующими данными, которых предполагалось уволить с февраля 1950 года.

Не побоялся А. Б. Мигдал заступиться и за академика А. Д. Сахарова, который всегда был для Мигдала образцом гражданина. И когда вставал вопрос выбора, А. Б. Мигдал всегда вел себя очень достойно и в самые тяжелые времена не замарал себя ни единым недостойным поступком. Известна его роль в борьбе за сохранение в Академии Наук СССР духа свободомыслия. А. Д. Сахаров в ответ «платил» А. Б. Мигдалу глубоким уважением и, после возвращения из ссылки привлек его к основанию «Московской трибуны», справедливо считая, что высокая общественная репутация А. Б. Мигдала помогут становлению новой общественной организации.

Широко известен А. Б. Мигдал как яркий и вместе с тем глубокий и ответственный популяризатор науки. Он сотрудничает с обществом «Знание», где постоянно читает лекции, в том числе и о психологии научного творчества, написав на эту тему увлекательную брошюру «Поиски истины» (1978 г.). Выступления А. Б. Мигдала по телевидению всегда вызывают широкий резонанс и способствуют распространению научных идей.

Мир способностей, интересов и увлечений А. Б. Мигдала не ограничивался физикой. Аркадий Бенедиктович — талантливый скульптор и резчик по дереву и камню, что открылось уже в зрелом возрасте. Первым произведением Мигдала-скульптора стала маленькая деревянная статуэтка его собаки. Изготавливал он и женские торсы, и маски известных людей (А. С. Пушкина, А. Эйнштейна и других). Одна из масок Эйнштейна работы А. Б. Мигдала украшает Институт Нильса Бора в Копенгагене, другая — Институт физических проблем им. П. Л. Капицы в Москве. Аркадий Бенедиктович с удовольствием изготавливал и дарил украшения — ювелирное дело он тоже освоил на профессиональном уровне.

Общительность, остроумие, неотразимое личное обаяние снискали А. Б. Мигдалу дружбу и уважение многих и многих людей самых разных профессий и возрастов. А. Б. Мигдал любил пошутить и делал это с блеском. Особенно он любил розыгрыши. Так однажды он вместе с И. В. Курчатовым разыграл последнего известного физика П. Э. Немировского. И. В. Курчатов пригласил последнего в свой кабинет, где представил ему ученого из Алма-Аты, профессора Тубаева, которого изображал Мигдал. Он сделал себе раскосые глаза, подвязав их ниточкой, и в течение получаса беседовал с Немировским измененным голосом с восточным акцентом.

А. Б. Мигдал стал одним из зачинателей отечественного подводного спорта, первым председателем президиума Федерации подводного спорта СССР (избран 26 декабря 1959 года), организованной в 1959 году, обладателем билета № 1 спортсмена-подводника. В начале 60-х годов А. Б. Мигдал с группой спортсменов-аквалангистов трижды выезжал на острова Японского моря и Тихого океана, чтобы изучить все возможности использования акваланга в подводном спорте, наблюдении за жизнью моря и народном хозяйстве. Результатом этих экспедиций явилось создание трех документальных кинофильмов: «Над нами Японское море», «Остров Монерон», «По островам Тихого океана».

Заслуги А. Б. Мигдала перед советской наукой неоднократно получали высокую оценку: он награжден орденом Ленина (1954 г.), трижды орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции и медалями. В 1977 году за выдающиеся достижения в области физики плазмы А. Б. Мигдал был награжден Золотой медалью им. Л. Д. Ландау.

О своей смертельной болезни А. Б. Мигдал узнал, приехав в октябре 1990 года в командировку в Принстонский университет (США). Мужественно и с достоинством перенося страдания, он выступил с несколькими блестящими лекциями и продолжал научную работу до самых последних дней.

А. Б. Мигдал умер 9 февраля 1991 года в Принстоне. Урна с его прахом захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Библиография7

![Мигдал А. Б. [Воспоминания]](http://elib.biblioatom.ru/data/frenkel-vospominaniya_1986/thumb.jpg)

Фотогалерея9