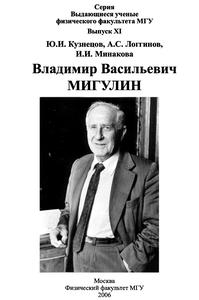

Биография

Владимир Васильевич Мигулин родился 10 июля 1911 года в поселке Середа Ивановской области (позднее г. Фурманов). Его отец, В. А. Мигулин, работал инженером-механиком на бумагопрядильных фабриках, занимался закупками оборудования в Англии и Германии.

В 1903 году В. А. Мигулин женился на дочери управляющего имением П. В. Клаубе, немке католического вероисповедания. После ее смерти семья переехала в г. Ленинград, где Владимир учился в школе с обучением на иностранных языках. С раннего детства Владимир овладел разговорной речью на немецком и английском языках.

Отец оказал большое влияние на жизненный путь сына, поощряя его увлечение радиотехникой. Свой первый детекторный приемник Владимир Мигулин собрал в 13 лет.

В 1928 году после окончания школы В. В. Мигулин поступает в Ленинградский политехнический институт на физико-механическое отделение (позднее это отделение становится Ленинградским физико-механическим институтом). Уже на третьем году обучения ему доверяют ведение занятий со студентами, В. В. Мигулин становится студентом-преподавателем «подгоночных групп».

После окончания института в 1932 году В. В. Мигулин был принят на работу в Ленинградский электрофизический институт в лабораторию нелинейных систем профессора Н. Д. Папалекси на должность инженера-исследователя. Здесь он познакомился со многими известными физиками, среди которых был академик Л. И. Мандельштам, ставший его другом и наставником. В лаборатории нелинейных систем изучали проблемы параметрического возбуждения электрических колебаний и фундаментальные вопросы радиоинтерферометрии. Эти направления и стали для В. В. Мигулина основными в науке на многие годы.

В это же время он начинает преподавать в Ленинградском институте связи, с 1932 по 1934 гг. занимает должность ассистента. В «Журнале технической физики» и в журнале «Техника радио и слабого тока» он публикует свои первые статьи, посвященные изучению колебательных систем и процессов.

В 1934 году Академия наук переезжает из Ленинграда в Москву, и В. В. Мигулин в составе лаборатории профессора Н. Д. Папалекси становится сотрудником Физического института АН СССР (ФИАН) сначала в должности младшего, а затем и старшего научного сотрудника. В марте 1935 года Л. И. Мандельштам привлек молодого ученого к преподавательской работе в МГУ на недавно созданной и возглавляемой им кафедре колебаний. С тех пор В. В. Мигулин не порывал связей с МГУ. Сначала он работал ассистентом спецпрактикума с почасовой оплатой, а в 1937 году, после защиты кандидатской диссертации на тему «Комбинационный резонанс», стал доцентом. В 1956 году Владимир Васильевич возглавил кафедру теории колебаний и оставался ее заведующим вплоть до 2001 года.

В 30-е годы Владимир Васильевич занимается исследованием нелинейных колебательных систем при наличии параметрической регенерации и параметрическим возбуждением колебаний. В его кандидатской диссертации были изложены результаты открытия и изучения явлений комбинационного резонанса и синхронизации на комбинационных частотах. В. В. Мигулиным были заложены основы расчетов параметрических усилителей и преобразователей, нашедших в дальнейшем широкое практическое применение.

В это же время Владимир Васильевич проводит эксперименты и ведет теоретические расчеты, изучая интерференционные явления при распространении радиоволн с учетом влияния земной поверхности. Эти исследования послужили в дальнейшем основой создания приборов и систем радионавигации и радиогеодезии.

В предвоенный период В. В. Мигулин активно участвует в исследованиях фундаментальных основ теории распространения радиоволн. С целью проверки конкурирующих теорий он участвует в экспериментах, возглавляя ряд экспедиций в Крым, Заволжье, Белое и Карское моря. В 1937 году исследовательское судно «Папанин», на котором находится В. В. Мигулин, чудом ускользает из ледового плена в архипелаге Норденшельда и возвращается в Мурманск. А для получения экспериментальных данных по распространению радиоволн он, пройдя предварительно парашютную подготовку, совершает полеты на воздушном шаре. Эти эксперименты в дальнейшем сыграли заметную роль в разработке основ фазовых радионавигационных систем.

Активное участие в пионерских исследованиях радиоинтерференционных явлений при распространении радиоволн приводит к тому, что В. В. Мигулин переходит из ФИАН в Институт теоретической геофизики Академии наук СССР (ИТГАН), в котором изучают проблемы радионавигации и радиолокации. Эти работы имели прямую оборонную направленность, ИТГАН проводил их совместно с научно-исследовательским институтом военно-воздушных сил (ГК НИИ ВВС).

После начала Великой Отечественной войны В. В. Мигулин в составе спецлаборатории ИТГАН эвакуировался в г. Свердловск. Здесь и была закончена работа по оборонной тематике, начатая в г. Москве. По ее завершении в 1943 году В. В. Мигулин был направлен в качестве прикомандированного старшего инженера в 4-й спецотдел НКВД СССР. В этом же году он был призван в Красную Армию и до конца 1945 года служил в ГК НИИ ВВС в должности начальника отделения института. Практическое применение полученных результатов привело к созданию В. В. Мигулиным самолетного радиолокатора и других авиационных радиоустройств. За эти работы В. В. Мигулин в 1945 году был награжден орденом «Красная Звезда», а в 1946 году удостоен Сталинской премии III степени.

В конце войны В. В. Мигулин дважды выезжал за рубеж для выполнения спецзаданий командования: в декабре 1944 года в Финляндию, а в апреле-декабре 1945 года в Германию.

В конце декабря 1945 года по запросу, инициированному И. В. Курчатовым (c И. В. Курчатовым В. В. Мигулин был знаком еще по работе в Ленинграде), майор ВВС В. В. Мигулин был приглашен к начальнику Первого главного управления при СНК СССР Б. Л. Ванникову. Результатом беседы явилась демобилизация из армии и перевод с января 1946 года на работу в Лабораторию № 3 (Теплотехническая лаборатория АН СССР, Институт теоретической и экспериментальной физики) под руководством академика А. И. Алиханова. Перед Лабораторией № 3 ставились задачи создания тяжеловодного ядерного реактора для производства делящихся ядерных материалов и нового исследовательского циклотрона.

Работая в Лаборатории № 3 и заведуя в ней сектором циклотрона, В. В. Мигулин, помимо прикладных проблем радиофизики, глубоко вникал в проблемы ядерной физики, что в значительной степени определило в дальнейшем очередной поворот в его судьбе.

В 1946 году В. В. Мигулин защищает в ФИАН СССР докторскую диссертацию на тему «Интерференция радиоволн», становится профессором МГУ и его избирают заведующим кафедрой радиолокации.

Работы по монтажу циклотрона под руководством профессора В. В. Мигулина и главного инженера В.С.Курышева начались в 1946 году. В 1948 году циклотрон, способный ускорять протоны и ионы и предназначенный для ядерно-физических исследований, был введен в эксплуатацию. В июне 1949 года на циклотроне был получен первый пучок ускоренных дейтронов. В циклотроне ускорялись протоны до энергии 6.2 МэВ, дейтроны до 12.5 МэВ, ?-частицы до 24 МэВ. Пучок циклотрона использовался для получения нейтронов на внутренней мишени или непосредственно выводился во внешние фокусирующие каналы. На пучках циклотрона велись измерения нейтрон-ядерных сечений и констант, а также спектрометрические исследования. В результате по количеству и качеству выполненных научных работ измерительный комплекс на циклотроне Лаборатории № 3 вошел в число лучших в мире.

В 1951 году решением Президиума Верховного Совета СССР за выполнение особого задания В. В. Мигулина награждают орденом Ленина.

Однако дальше его ждало новое испытание. В 1945 году Постановлением Государственного Комитета обороны в границах г. Сухуми были созданы два секретных «атомных» объекта, на которых работали немецкие физики, как военнопленные, так и прибывшие в СССР добровольно, по договору. Объект «А», который возглавлял Манфред фон Арденне, занимался исследованием и разработкой электромагнитного и центробежного методов разделения изотопов и созданием аппаратуры для измерения изотопных концентраций, а объект «Г», который возглавлял лауреат Нобелевской премии по физике Г. Герц, отвечал за разделение изотопов урана методом диффузии.

Постановлением СМ СССР от 1 июля 1950 года на базе объектов «А» и «Г» был создан Сухумский физико-технический институт (НИИ-5, п/я 0908), который возглавил генерал Кочлавашвили. Однако в 1951 году в связи с переходом последнего на другую работу возник вопрос о кандидатуре нового директора, которым и стал В. В. Мигулин. В основе такого решения лежало несколько факторов. Во-первых, В. В. Мигулин — прекрасный организатор, хорошо знающий немецкий язык, ученый, занимавшийся многими из проблем, которые решает институт. К тому же, будучи в 1945 году в Германии, он познакомился с рядом немецких ученых, и те знали его и его научные работы. Во-вторых, в НИИ-5 был вывезен из института М. Арденне в Германии один из двух самых мощных циклотронов, который надо было вводить в эксплуатацию. В. В. Мигулина пригласили к куратору Атомного проекта Л. П. Берии, который предложил ему возглавить Сухумский физико-технический институт. В. В. Мигулин соглашается, оговорив возможность остаться совместителем в МГУ руководить научной работой аспирантов и студентов.

Став директором закрытого «атомного» объекта, В. В. Мигулин отвечал за разработку новых приборов и проведение уникальных исследований, связанных с созданием технологии получения делящегося материала для ядерного оружия. В 1953 году в СФТИ вступил в строй циклотрон, позволявший ускорять дейтроны и протоны до энергий 10-20 МэВ при интенсивности более 100 мА, предназначенный для исследования ядерных реакций и радиоактивных изотопов в широком диапазоне масс ядер. В институте широко ведутся исследования по программе получения трансурановых и искусственных химических элементов с порядковым номером более 100, в частности, при участии М. Арденне исследуются возможности получения больших токов многозарядных ионов в источниках с плазмой и импульсным разрядом.

В эти же годы в СФТИ был создан первый советский масс-спектрограф с большой светосилой и предельно малыми ошибками ионно-оптического изображения, что позволило значительно повысить точность измерения масс атомных ядер. Это явилось крупным научным достижением и способствовало дальнейшему развитию масс-спектрального анализа вещества.

В 1953 году Решением Президиума Верховного Совета СССР В. В. Мигулин удостоен Сталинской премии II степени за создание новых видов вооружения и других образцов новой техники, а в 1954 году награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В. В. Мигулин был избран членом пленума Сухумского комитета компартии Грузии и членом Абхазского обкома компартии Грузии, и эти обязанности тоже требовали времени и сил.

Однако 5 августа 1954 года ЦК КПСС принял Постановление «О мерах по улучшению подготовки кадров физиков в Московском университете». Осенью 1954 года, по рекомендации И. В. Курчатова, решением секретариата ЦК КПСС деканом физического факультета был назначен В. С. Фурсов, с 1944 года являвшийся секретарем партийной организации Лаборатории № 2 АН СССР. Вместе с ним на факультет был направлен в должности заместителя декана по научной работе В. В. Мигулин. Этому направлению предшествовала просьба Московского университета об освобождении профессора В. В. Мигулина от работы на объекте 0908 и его переводе на штатную работу в МГУ. Начиная с 1954 года, В. В. Мигулин работает на физическом факультете МГУ с полной нагрузкой. Он читает лекции студентам, руководит дипломными и аспирантскими работами, посвященными использованию в импульсных схемах только что появившихся в СССР транзисторов. В 1954-1957 гг. В. В. Мигулин не только заведует кафедрой, но и является заместителем декана физического факультета по научной работе, руководит Ученым Советом отделения радиофизики и несет еще много других обязанностей в различных журналах и обществах.

В 1956-1957 гг. В. В. Мигулин неоднократно выезжает с делегациями советских ученых за рубеж на научные конференции. Успешная международная научная деятельность в очередной раз меняет его жизненные планы: в 1957 году руководство страны рекомендует В. В. Мигулина на должность заместителя генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ, Австрия). В МГУ он считается в длительной командировке, но не теряет связи с факультетом, где у него остались ученики и сотрудники. В эти годы В. В. Мигулин любил говорить коллегам, что есть физика экспериментальная, есть физика теоретическая, а он принужден заниматься «физикой дипломатической». В МАГАТЭ он проработал до 1959 года.

С 1963 по 1969 гг. он руководит отделом Института радиотехники и электроники АН СССР. Тематика отдела была связана с созданием и исследованием высокочувствительных приемных устройств миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн на основе охлаждаемых полупроводниковых элементов. В ходе работ были созданы уникальные для того времени криогенные приемники, которые успешно использовались для радиоастрономических наблюдений и в спектроскопических исследованиях. Эти приемники были удостоены золотых медалей на Лейпцигской ярмарке 1966 года и в 1967 году на ВДНХ СССР.

В 1969 году В. В. Мигулин возглавил советский (с 1991 года — российский) национальный комитет Международного радиосоюза и оставался на этом посту до конца 1996 года.

В 1969 году В. В. Мигулин становится директором Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН). Одновременно с этим он переходит в ранг совместителей, работающих в Московском университете, — он остается заведующим кафедрой физики колебаний физического факультета. В эти годы ИЗМИРАН превращается в ведущую исследовательскую организацию страны в области распространения радиоволн. В 1970 году В. В. Мигулина избирают членом-корреспондентом АН СССР. Под его руководством развиваются интерференционные методы исследования свойств ионосферы и приземной плазмы с помощью квазикогерентных излучений.

В. В. Мигулин руководил работами по изучению влияния естественных и искусственных возмущений ионосферы на работу радиосистем, использующих дальнее ионосферное распространение коротких радиоволн. Он представлял Академию наук в комиссии по неопознанным летающим объектам.

Результаты работ В. В. Мигулина широко признаны научной общественностью. В 1971 году он награжден ордена «Знак Почета», в 1975 году — орденом Октябрьской Революции, в 1981 году научная и организационная деятельность В. В. Мигулина отмечена вторым орденом Ленина.

Длительное время, с 1986 по 2002 гг., он возглавлял Научный совет по комплексной проблеме «Распространение радиоволн» и координировал научные исследования по этой проблеме в Академии наук. Начиная с 1972 года, и до 2001 года В. В. Мигулин работал в Президиуме Академии наук, являясь заместителем академика-секретаря Отделения общей физики и астрономии — куратором работ по радиофизике, радиотехнике и геофизике, а также ответственным за международные связи учреждений отделения. В 1992 году его избирают действительным членом Российской Академии Наук.

В 1989 году В. В. Мигулин оставил ответственный пост директора ИЗМИРАН, став советником при дирекции института. Одной из его последних важных научно-организационных работ была работа во Всесоюзном научном обществе радиотехники и электросвязи имени А. С. Попова.

В 1993 году, одному из первых в Московском университете, В. В. Мигулину было присвоено почетное звание «Заслуженный профессор МГУ», а в 1999 году он становится лауреатом Ломоносовской премии МГУ за педагогическую деятельность. В 2001 году он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Владимир Васильевич Мигулин скончался 22 сентября 2002 года. Похоронен В. В. Мигулин на Ильинском кладбище в г. Москве.

Библиография4

Фотогалерея9