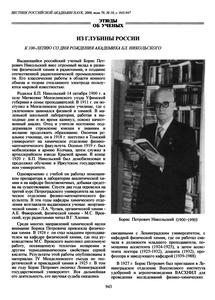

Биография

Борис Петрович Никольский родился 1 (14) октября 1900 года в селе Матвеевка Мензелинского уезда Уфимской губернии (ныне Республика Татарстан) в многодетной семье учителя математики. С детства увлекался техникой, самостоятельно из подручных деталей собрал молотилку, но с 7-го класса основной интерес его был сосредоточен на химии. В 1911 году поступил в Мензелинское реальное училище.

После окончания училища в 1918 году Б. П. Никольский поступил на химическое отделение физико-математического факультета Томского университета. В 1919 году был мобилизован в Сибирскую армию Колчака, впоследствии служил в артиллерийском взводе Красной Армии. В 1920 году как студент был демобилизован, и продолжил занятия химией в Иркутском университете, одновременно работая над препаратором в лаборатории беспозвоночных и в лаборатории аналитической химии. Университетское образование в 1922 году продолжил в Петрограде на химическом отделении физико-математического факультета Петроградского (с 1924 года — Ленинградского) государственного университета, Занятия физической химией растворов, с которой Борис Петрович уже не расстанется до конца своей жизни в науке, он начал под руководством М. С. Вревского. Дипломная работа Б. П. Никольского, которую он защитил в 1925 году, была посвящена исследованию испарения растворов серной кислоты.

С 1924 года Б. П. Никольский — младший препаратор кафедры физической химии Ленинградского государственного университета (ЛГУ), с 1926 года преподавал по совместительству в Химическом техникуме имени Д. И. Менделеева. С 1927 года ввиду реорганизации химического факультета ЛГУ, Борис Петрович работает в ленинградском отделении Всесоюзного института удобрений и агропочвоведения (ЛОВИА). В 1929 году им организована в ЛОВИА первая в стране физико-химическая лаборатория почвоведения и положено начало масштабным физико-химическим исследованиям в почвоведении.

В 1932 году профессор И. И. Жуков привлекает его в качестве консультанта для выполнения задания Ленэнерго по исследованию методов очистки электродиализом естественных вод от растворённых солей для питания котлов высокого давления.

В 1935 году Б. П. Никольский был арестован органами НКВД. Причиной явилось убийство С. М. Кирова, повлекшее волну репрессий, в том числе и по отношению к интеллигенции. Вместе с семьей его выслали в Саратов, где он читал курс потенциометрического анализа на кафедре аналитической химии химфака Саратовского государственного университета (СГУ) имени Н. Г. Чернышевского. В июле этого же года он организовал и стал заведующим кафедры электрохимии и коллоидной химии СГУ, а 1 сентября начал читать курс лекций по теории растворов электролитов. 29 ноября 1937 года Б. П. Никольский был вновь арестован. 16 декабря его приговорили к 10 годам лишения свободы за антисоветскую агитацию и отправили в Беломорско-Балтийский лагерь.

27 января 1939 года дело было прекращено за отсутствием улик (в 1994 году Б. П. Никольский посмертно реабилитирован), и Б. П. Никольский возвращается в Ленинград, где продолжает работу на химическом факультете университета. 23 апреля 1939 года его утверждают в звании профессора по кафедре электрохимии и коллоидной химии. После отклонения ходатайства о присвоении ему степени доктора химических наук без защиты, за полтора месяца Борис Петрович написал докторскую диссертацию на тему «Теоретическое и экспериментальное исследование обмена ионов в гетерогенной среде» и защитил её — он утверждён в учёной степени доктора химических наук 29 сентября.

После разделения кафедры с 1 сентября 1939 по 1988 гг. он становится заведующим кафедрой физической химии химического факультета ЛГУ. В 1940—1949 гг. Б. П. Никольский — учёный секретарь Ленинградского отделения Всесоюзного химического общества Д. И. Менделеева.

С началом Великой Отечественной войны в Казани был сформирован филиал химфака ЛГУ. В число сотрудников этого срочного учреждения включён Б. П. Никольский. Однако территориальная стеснённость, отсутствие площадей явились препятствием для создания там должной научной организации — многие академические институты к тому времени уже были эвакуированы в Казань. Временным местом расположения учреждения становится Елабуга, где перемещённый филиал расположился в стенах Педагогического института. Научная работа, которой руководил Б. П. Никольский, заведовавший объединённой кафедрой физической химии ЛГУ и СГУ, по преимуществу решала проблемы оборонного назначения, однако сохранившиеся тезисы докладов, сделанные Б. П. Никольским во время научных конференций 1943—1944 гг., говорят и о мирной тематике, включающей метод определения обменной способности почв, физико-химических основы обмена катионов в почвах и др.

В апреле 1944 года Б. П. Никольский с частью сотрудников вернулся в Ленинград — началось восстановление кафедры.

В 1946 году Б. П. Никольский начал работать также в Радиевом институте АН СССР старшим научным сотрудником, с 1949 года он заведовал лабораторией, а в 1953—1973 гг. — химическим отделом института. В 1946 году Б. П. Никольский был привлечен В. Г. Хлопиным и Б. А. Никитиным к участию в разработке Атомного проекта СССР. Вместе с сотрудниками комбината № 817 (ПО «Маяк») Б. П. Никольский проделал сложную работу по разработке и практической реализации технологии извлечения и очистки на первом радиохимическом заводе плутония, полученного из урана, облученного в ядерном реакторе. Первым заданием, которое было поручено Борису Петровичу в рамках Атомного проекта СССР, была разработка процесса растворения урановых блоков. Он блестяще с ним справился. Результаты ряда исследований Б. П. Никольского были успешно внедрены в заводскую радиохимическую технологию. Среди них следует отметить определение водородного показателя растворов с помощью стеклянных электродов непосредственно в производственных аппаратах, внедрение ионообменной сорбции на различных стадиях радиохимического производства, поиск пеногасителей для операций осаждения и оптимальных режимов осадительных операций с получением крупных осадков, определение состояния радиоэлементов в растворах и т.д. Под его руководством была разработана технология получения из нептуния плутония-238, который нашел широкое применение в космических исследованиях, медицине и т.д.

В 1948—1949 гг. в качестве заместителя руководителя он входил в бригаду пуска первого плутониевого завода. В 1952—1974 гг. Б. П. Никольский — научный руководитель плутониевого завода, с 1954 года — председатель Ученого совета химкомбината «Маяк» Минсредмаша СССР. Б. П. Никольский воспитал значительное число учеников в Радиевом институте и ПО «Маяк». Его работа на посту председателя Ученого совета комбината получила заслуженное признание.

С 1952 года Б. П. Никольский также являлся главным химиком ПО «Маяк». Выполнял эту ответственную миссию до середины 1960-х годов, возглавляя и координируя работу химиков Радиевого института, центральной заводской лаборатории комбината и технологов завода. Его вклад в решение задач радиохимического производства, прежде всего в разработку и совершенствование технологии выделения плутония и урана, трудно переоценить. Итогом проведенных под его руководством работ стало коренное улучшение показателей ацетатной технологии, что обеспечило высокую производительность по плутонию и позволило отказаться от строительства новых технологических линий, сэкономив значительные средства. Долгие годы усовершенствованная под руководством Бориса Петровича осадительная технология действовала на всех радиохимических предприятиях отрасли — ПО «Маяк», СХК, ГХК.

23 октября 1953 года Б. П. Никольский избран членом-корреспондентом АН СССР по отделению химических наук (радиохимия и физическая химия), а 26 ноября 1968 года избран академиком в отделение общей и технической химии по специальности «физическая химия».

Б. П. Никольский занимался также исследованиями процессов ионного обмена между водными растворами и различными твёрдыми веществами, в частности ионитами. Теория таких процессов, разработанная им, применяется в ионообменной хроматографии и других областях. Является автором ионообменной теории стеклянного электрода. 6 ноября 1949 года Б. П. Никольский удостоен Сталинской премии 2-й степени за создание теории стеклянного электрода.

18 ноября 1961 года Б. П. Никольскому присуждена Ленинская премия за применение физико-химических методов в атомной промышленности.

В 1961—1963 гг. Б. П. Никольский — декан химического факультета ЛГУ.

В 1966—1970 гг. Б. П. Никольский являлся членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки и техники при Совете Министров СССР. В 1964—1975 гг. он возглавлял секцию химии радиоактивных элементов Научного совета по неорганической химии АН СССР. С 1972 по 1988 гг. занимал пост Председателя межведомственного научного совета по радиохимии при Президиуме АН СССР и Государственном комитете по использованию атомной энергии. Главный редактор журналов «Электрохимия» и «Радиохимия» (с 1980 г.), а также международного журнала Ion-Selective Electrode Reviews. Автор ряда монографий, в том числе «Эволюция идей Д. И. Менделеева в современной химии» (1984), многотомного «Справочника химика» и других.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 октября 1970 года за большие заслуги в развитии химической науки, многолетнюю плодотворную деятельность по подготовке научных кадров и в связи с семидесятилетием со дня рождения академику Никольскому Борису Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Б. П. Никольский — лауреат Сталинской (1949 г.), Ленинской (1961 г.), Государственной СССР (1973 г.) премий, а также премии имени В. Г. Хлопина за цикл работ по радиохимии. Он награжден 3 орденами Ленина (1949 г., 1970 г., 1980 г.), орденом Октябрьской Революции (1975 г.), медалями. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1961 г.).

Б. П. Никольский умер 4 января 1990 года. Похоронен на Комаровском поселковом кладбище в пригороде Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге на здании Радиевого института Академии наук установлена мемориальная доска.

Библиография12

![Академик Б. П. Никольский. Жизнь. Труды. Школа [Сб.]](http://elib.biblioatom.ru/data/akademik-nikolskiy_2000/thumb.jpg)

Фотогалерея7