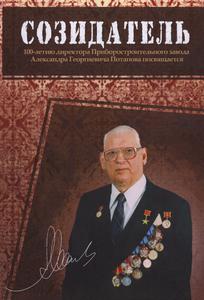

Биография

Александр Георгиевич Потапов родился 28 марта 1915 года в г. Самаре в многодетной семье рабочего-железнодорожника. В 1919 году он потерял отца, воспитывался матерью. В голодные годы в Поволжье семья Потаповых переехала на Алтай, в город Барнаул. Здесь он начал учиться в общеобразовательной школе, затем в 1932 году окончил фабрично-заводское училище (ФЗУ), получив специальность токаря. Работал в ФЗУ инструктором. В 1933 году А. Г. Потапов поступает в Индустриальный институт им. В. В. Куйбышева в г. Куйбышеве, но из-за болезни был вынужден оставить учебу и перейти в сентябре 1934 года на работу конструктором завода «Трактородеталь» в Куйбышеве.

В сентябре 1938 года Александр Потапов вновь поступает в Индустриальный институт. После окончания института по специальности «инженер-механик» был направлен на завод № 460 НКБ в г. Подольске, где работал конструктором в отделе главного механика. В июле 1943 года А. Г. Потапова назначают заместителем главного механика Подольского энергетического завода им. Калинина, а в мае 1951 года — главным механиком завода. Предприятие, в частности, поставляло электрооборудование для промышленных реакторов ПО «Маяк»

В августе 1954 года А. Г. Потапова переводят в Министерство среднего машиностроения. Руководство Минсредмаша направляет его (путевка № Пр/518) на Южный Урал, в посёлок Василовка на берегу реки Юрюзань, где уже два года полным ходом ведется строительство сборочного завода № 933 по производству авиационных атомных бомб — будущего Приборостроительного завода. 18 августа 1854 года А. Г. Потапова назначают исполняющим обязанности главного инженера предприятия, а 3 мая 1955 года — главным инженером. К этому времени на предприятии был введен в эксплуатацию только механический цех, в сентябре 1954 года заводские корпуса получили тепло, а в марте 1955 года появился ремонтно-строительный цех и организован участок для точного литья. Только к августу 1955 года завод был готов к первой сборке «атомной» продукции.

Новый завод по производству ядерного вооружения создавался с нуля, не было опытных специалистов, отработанной технологии, системы контроля. Между тем предстояло выпускать изделия, к которым предъявлялись жёсткие требования по точности изготовления и надёжности. Кадры же завода комплектовались из числа молодых специалистов, выпускников ФЗУ и жителей окрестных деревень, и их необходимо было ещё подготовить к этой новой работе. Для знакомства с коллективом и.о. главного инженера в феврале 1955 года приглашает молодых специалистов-инженеров на встречу. Это была первая встреча А. Г. Потапова с технической интеллигенцией, ставшая впоследствии традиционной.

В августе 1955 года Приборостроительный завод собрал две первые авиационные атомные бомбы РДС-4 мощностью 30 ктн, ставших первым тактическим ядерным оружием, производившимся в СССР серийно. К концу года номенклатура изделий ПСЗ доходила до 800 наименований, в 1956 году заводом было освоено производство ядерных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет.

Сборка первых изделий проходила в условиях временного стресса, дорога была каждая минута. Однажды работа сборочного цеха была остановлена по причине понижения атмосферного давления, которое оказалось ниже нормы, указанной в технических условиях для проведения испытаний. Разработчик не учел, что сборочное производство может размещаться на территории с низким и постоянно пляшущим давлением. Проблема была решена А. Г. Потаповым, который потребовал от разработчика внесения изменений в ТУ, что и было сделано в кратчайшее время.

Все изготовленные в 1955 году авиабомбы нужно было защитить контрольно-летными испытаниями на полигоне. В состав межведомственной комиссии входил и А. Г. Потапов, который сопровождал эшелоны с изделиями на полигон в Крыму или на Капустный Яр и руководил действиями бригады специалистов ПСЗ.

Труд А. Г. Потапова, как главного инженера завода, был высоко оценен правительством: два ордена Трудового Красного Знамени (1956 и 1962 гг.), орден «Знак Почёта» (1960 г.). За успешное освоение и организацию серийного производства ядерных боеприпасов в 1963 году А. Г. Потапову было присвоено звание лауреата Ленинской премии.

Первым директором предприятия был назначен К. А. Володин, проработавший в этой должности до января 1963 года. По характеру главный инженер и директор предприятия были совершенно разными людьми. К. А. Володин, как бывший военный, предпочитал командный стиль руководства, когда инициатива снизу не поощрялась, и считалось, что только директор вправе принимать решения по любым вопросам. Его на короткий срок сменил Л. А. Петухов, ушедший затем на повышение в министерство. 30 апреля 1964 года Александра Георгиевича Потапова назначают директором завода, и он начинает активно решать накопившиеся проблемы. Если в производственном отношении завод функционировал успешно — план выполнялся и качество продукции находилось на высоте, то по ряду направлений предприятие осталось на уровне 50-х годов: в цехах сохранялся низкий уровень механизации и автоматизации производственных процессов, отсутствовали бытовые удобства, использовалось устаревшее оборудование, культура производства оставляла желать лучшего… Немало проблем накопилось и в городе — низкие темпы строительства жилья, отсутствие культурных и спортивных заведений…

Он активно поддерживает все предлагаемые новшества, такие как переход на передовой метод планирования производства, внедрение современного оборудования и технологий. Много сил А. Г. Потапов отдал внедрению автоматизированной системы управления производством (АСУП). Застой и самоуспокоенность были его основными врагами, а слово «рутинер» — злейшим ругательством.

За несколько лет на заводе внедряется 7 конвейерных линий, более 130 автоматических пультов и станков, ультразвуковая и электроискровая обработки деталей, модернизированы склады деталей и материалов. Пуск двух поточных линий сборки стал организующим и дисциплинирующим фактором для цехов и всего предприятия в целом. Рост производительности труда на ПСЗ в 1970 году составил 202 % по сравнению с 1965 годом, сдача продукции заказчику с первого предъявления выросла до 99,84 %.

А. Г. Потапов обладал высокой технической грамотностью. При освоении одной из разработок ВНИИТФ, изготовление которой на ПСЗ никак не удавалось наладить, он лично произвел расчеты допусков и посадок деталей изделия и доказал разработчику наличие ошибки в чертежах.

Значителен вклад А. Г. Потапова был в решение проблемы антикоррозионного покрытия деталей ядерного заряда из урана. Многие годы учёные ВНИИНМ и инженеры комбината «Маяк» в Челябинске-40 занимались проблемой защиты специзделий от коррозии, но кардинальное решение так и не находилось. Благодаря личному участию А. Г. Потапова на заводе была внедрена установка покрытия деталей из урана ионно-плазменным методом, что решило эту сложную техническую проблему. Металлические, плотно сцепленные с основой покрытия, впервые в производстве ядерных боеприпасов были применены для деталей ядерных артиллерийских снарядов и освоены серийным производством на ПСЗ.

С апреля 1963 года А. Г. Потапов активно включается в общественную жизнь города: он избирается членом бюро горкома КПСС, депутатом горсовета, членом обкома КПСС.

При А. Г. Потапове рабочий поселок, состоящий из палаточного лагеря и бараков, расхлябанных грунтовок, превратился в прекрасный, благоустроенный город Трехгорный/Златоуст-36, прирастающий современными микрорайонами с развитой инфраструктурой. С его именем связано строительство ДК «Икар», детского комплекса в Крыму «Рябинка», базы отдыха «Увильды», детских учреждений с плавательными бассейнами, развитие медсанчасти и предприятий общепита, строительство благоустроенного жилья, теплиц и оранжерей, создание социальной инфраструктуры завода и города. Архитектурой Трехгорного занимались московские и ленинградские проектанты, город задумывался и строился по тем временам современным. В нем было всё и для культуры, и для спорта, и для детей.

Директор понимал, что в условиях закрытого города значительная часть жизни проходит у человека на работе, что должно скрашиваться улучшением его духовной жизни. Дом культуры «Икар» — его любимое детище — стал украшением города, лучшим Домом культуры в закрытых городах Минсредмаша. Здесь проводились различные концерты, в том числе и представителей из родственных городов отрасли. Активно развивалась и заводская художественная самодеятельность — каждый год при поддержке А. Г. Потапова проводились грандиозные смотры.

На нарекания и выговоры со стороны руководства отрасли за чрезмерное усердие в сфере социального строительства А. Г. Потапов отговаривался: «Все это пройдет, но навсегда останутся хорошие здания».

Коллектив Приборостроительного завода постоянно перевыполнял государственный заказ по выпуску специзделий. В 1966 году А. Г. Потапов награждается третьим орденом Трудового Красного Знамени.

В 1970 году за высокие показатели Указом Президиума Верховного Совета СССР Приборостроительный завод был награждён орденом Ленина. В ноябре 1971 года заводскому коллективу присваивается звание «Коллектив коммунистического труда», в мае 1972 года предприятие награждено дипломом ВЦСПС. В социалистическом соревновании среди предприятий Минсредмаша ПСЗ неоднократно занимал призовые места, он получил на вечное хранение Красные Знамена министерства и ЦК отраслевого профсоюза. Ему первому в отрасли присвоено звание «Предприятие высокой культуры производства» (1977 г.)

В 1971 году указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля А. Г. Потапову за большие успехи в деле оборонной промышленности и выпуск большого количества специзделий различных типов и модификаций присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В начале 70-х годов А. Г. Потапов одним из первых стал заниматься конверсией предприятия. Он часто бывал на различных выставках товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначении, изучал опыт, находил новые технологические решения и внедрял их в производство. Завод стал выпускать детские игрушки, фонарики, центробежные насосы, измельчители зерна… С середины 70-х годов завод приступил к разработке и производству средств автоматизации и контроля для атомных электростанций. Изготовление товаров народного потребления стало одним из направлений деятельности предприятия.

При А. Г. Потапове на заводе был открыт участок художественной гравюры по металлу, участок обработки природных минералов. Заводские мастера часто готовили в виде подарков руководству главка и министерства различные художественные изделия и скульптуры. Так, однажды на церемонию подведения итогов соцсоревнования А. Г. Потапов повез в Москву литую фигурку полководца Суворова, стоящего на пьедестале из поделочного камня. В конце 70-х годов А. Г. Потапов выступил инициатором создания при заводе музея художественного литья, открытие которого состоялось в 1980 году. Директор пригласил в Трехгорный мастеров каслинского литья, которые стали отливать как новые работы, так и воссоздавать по образцам старые. А. Г. Потапов обладал хорошим художественным вкусом и тонко разбирался в искусстве, в том числе в скульптуре. Все привезенные в музей работы сначала демонстрировались ему, и он оценивал их достоинства.

А. Г. Потапов коллекционировал минералы, их богатейшие коллекции были у него и дома, и в рабочем кабинете, и альбомы цветных репродукций картин известных художников.

В 1981 году за успешное выполнение задания по выпуску нового изделия А. Г. Потапов был награждён орденом Октябрьской Революции. Доля ПСЗ в выпуске ядерных боеприпасов всего 6-го главного управления Минсредмаша постоянно росла, а по некоторым изделиям предприятие было монополистом.

После аварии на Чернобыльской АЭС на ПСЗ в экстренном порядке было налажено производство дозиметров для ЧАЭС.

В середине 80-х годов на заводе началась конверсия — переход на выпуск мирной продукции. Среди приоритетных направления были производство товаров народного потребления, приборов по контролю ядерной и радиационной безопасности, оборудования для агропромышленного комплекса и медицинской техники…

А. Г. Потапов находился на посту директора до последних дней своей жизни. Он скончался после хирургической операции 9 февраля 1987 года в городе Трёхгорном.

За свою трудовую деятельность Александр Георгиевич Потапов награждён орденами Ленина (1971 г.), Октябрьской Революции (1981 г.), Трудового Красного Знамени (1956, 1962, 1966 гг.), «Знак Почёта» (1960 г.); золотой медалью «Серп и Молот» — знаком особого Героя Социалистического Труда; медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.). А. Г. Потапов — лауреат Ленинской премии (1963 г.).

Почётный гражданин города Трёхгорный (1984 г.). 25 марта 1995 года на доме № 7 по ул. Мира г. Трехгорного, где жил А. Г. Потапов, была открыта мемориальная доска. 23 августа 2005 года решением Собрания депутатов города Трёхгорного одна из улиц города названа именем А. Г. Потапова.

Библиография9

![Брохович Б. В. О современниках: Воспоминания [о первостроителях и ветеранах ПО «Маяк»]](http://elib.biblioatom.ru/data/brohovich_o-sovremennikah_ch3_2002/thumb.jpg)

![Слово о Приборостроительном. [Кн. 1]](http://elib.biblioatom.ru/data/slovo-o-priborostroitelnom_kn-1_1995/thumb.jpg)

Фотогалерея11