Биография

Ефим Павлович Славский родился 26 октября 1898 года в селе Макеевка (Донбасс, область Войска Донского) в крестьянской семье. Работать он стал уже с малых лет – нанимался батраком, пас скот на летних выгонах, и смог закончить только три класса церковно-приходской школы.

В 13 лет он поступает на Макеевский металлургический завод, в литейный цех. Затем работал слесарем на руднике, а год спустя вернулся на завод – началась Первая мировая война, рабочих рук не хватало, поэтому в цеха брали совсем молодых. Ефим Славский отличался большой физической силой, ему поручили обрабатывать корпуса артиллерийских снарядов. На заводе он начал участвовать в забастовках, весной 1918 года вступил в ряды партии большевиков. В 1918-1923 гг. Ефим Славский воевал на фронтах Гражданской войны. Служил в рядах Первой Конной армии, лично знал легендарных командиров Дыбенко, Будённого, Фрунзе. Закончил воевать осенью 1923 года комиссаром полка Отдельной Особой кавалерийской дивизии Первой конной армии.

Е. П. Славский прослужил в армии ещё пять лет, до 1928 года. Затем он работал заведующим складами, одновременно получал среднее образование, а в 1933 году окончил Институт цветных металлов и золота, защитив дипломную работу на тему технологии производства свинца.

От рядового инженера до директора – таков путь молодого специалиста Ефима Славского на заводе «Электроцинк» в городе Орджоникидзе, где он начал работать после окончания вуза. В 1940 году Е. П. Славский возглавил Днепровский алюминиевый завод в Запорожье. К 1941 году это предприятие давало две трети отечественного алюминия.

За неделю до начала Великой Отечественной войны Ефим Павлович был утверждён заместителем наркома цветной металлургии. Однако вступить в новую должность он не успел. Е. П. Славский вернулся в Запорожье, чтобы сдать дела новому директору, но ему пришлось уже под огнём противника организовывать эвакуацию Днепровского завода на Урал. За осуществление этого сложнейшего мероприятия Е. П. Славский был награждён своим первым из десяти орденом Ленина.

В конце 1941 года он возглавил строительство, а затем работу Уральского алюминиевого завода (г. Каменск-Уральский), который в годы войны был единственным предприятием, дававшим стране алюминий. Под руководством Е. П. Славского выпуск алюминия на заводе вырос с 20 тыс. тонн до 75 тыс. тонн. За эту работу Е. П. Славский был награждён ещё двумя орденами Ленина.

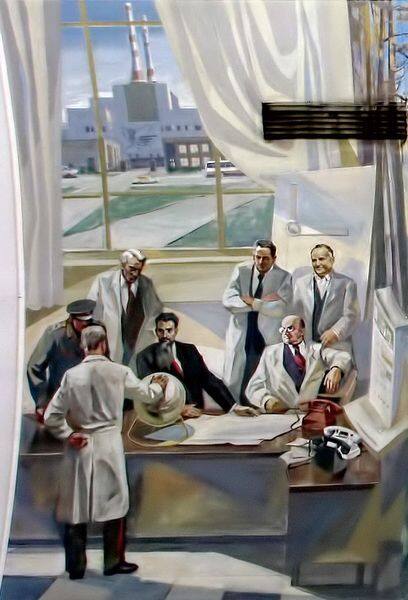

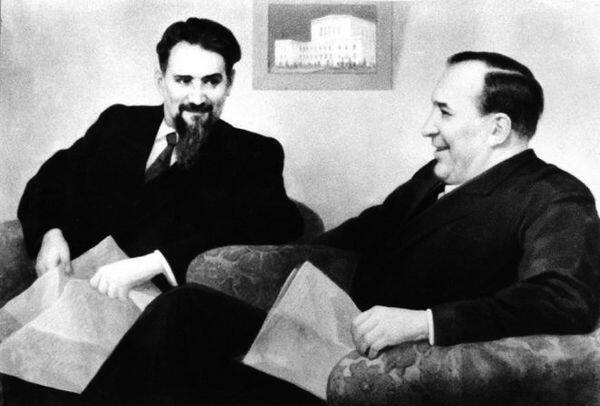

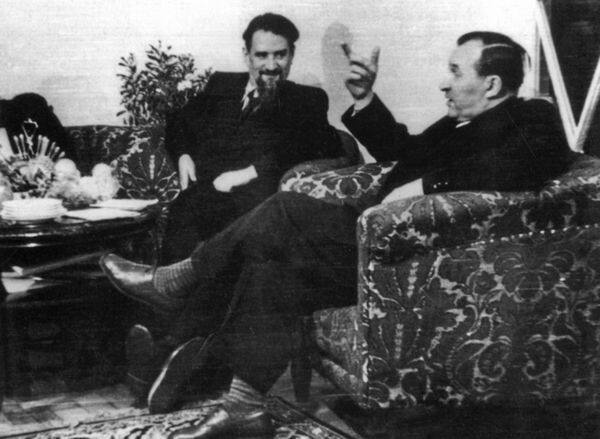

При выплавке алюминия и магния используются графитовые электроды. Вот это обстоятельство и послужило причиной и поводом для поворота в судьбе инженера-металлурга Е. П. Славского. Для сборки атомного реактора понадобился графит повышенной чистоты, причем в большом количестве. В 1943 году как специалист по производству графитовой электродной массы Ефим Павлович познакомился с И. В. Курчатовым, попытки которого получить графит необходимого качества, нужного для первого атомного реактора, долгое время заканчивались неудачно.

Короткий срок – с 1945 по 1946 гг. – Е. П. Славский проработал заместителем наркома цветной металлургии СССР – начальником главного управления алюминиевой промышленности СССР.

9 апреля 1946 года Е. П. Славский был назначен заместителем начальника Первого Главного управления при Совете Министров СССР, и с этого периода вся деятельность Ефима Павловича была связана с созданием атомной промышленности и ядерного щита Родины.

Е. П. Славский – активный участник «урановой проблемы». Первой задачей, которую ему пришлось решать в рамках советского атомного проекта, было получение сверхчистого графита для постройки первого опытного реактора Ф-1 в Лаборатории № 2 (будущий Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова). Начинать пришлось в полном смысле с нуля – специалисты Московского электродного завода, которым было поручено производство графита, сначала не имели понятия о том, что такое истинная чистота материалов, необходимых для создания реактора. Эта важная проблема, несмотря на все её сложности, была успешно решена. Затем удалось добиться получения урана необходимой чистоты.

25 декабря 1946 года первый в Европе и Азии исследовательский уран-графитовый реактор Ф-1 был пущен. В этот напряжённый период Е. П. Славский близко познакомился с И. В. Курчатовым, к которому все последующие годы относился с огромным уважением и любовь к которому сохранил до конца своей жизни.

Сразу же за вводом в действие реактора Ф-1 началось интенсивное строительство на Урале промышленного комбината № 817 (база-10, ПО «Маяк»), где создавалось производство плутония для атомной бомбы. 10 июля 1947 года Л. П. Берия назначил Е. П. Славского директором создаваемого комбината.

Строительство велось в неимоверно трудных условиях, на «голой», удаленной от крупных городов и транспортных коммуникаций, территории. Е. П. Славский показал себя принципиальным и инициативным организатором производства, талантливым инженером и руководителем с аналитическим складом ума, способным быстро разбираться в сложных ситуациях и оперативно принимать верные решения.

Работать приходилось много, бывало, спал он по два-три часа в сутки. В 1947 году на Базе № 10 трудились 41 тыс. строителей и монтажников. Но и этого было недостаточно, чтобы уложиться в назначенный Сталиным срок. Е. П. Славский обратился к председателю Спецкомитета Л. П. Берии с просьбой прислать еще 15–18 тыс. рабочих и инженеров, и был поддержан специальным уполномоченным Совета Министров СССР на строительстве генералом И. М. Ткаченко и первым заместителем Л. П. Берии В. В. Чернышевым, безотлучно находившимся на строительной площадке. К концу года численность строителей достигла 52 тыс. человек и уже было занято большое количество монтажников.

Но из-за несвоевременных поставок электрического и другого оборудования сроки строительных работ были сорваны, что послужило формальным поводом для снятия его с поста директора, хотя в этой должности он проработал всего пять месяцев. 12 ноября 1947 года Постановлением СМ СССР № 3909-1327 завод № 817 переименован в комбинат № 817, директором комбината назначен Б. Г. Музруков, первым заместителем директора и главным инженером – Е. П. Славский.

8 июня 1948 года на комбинате № 817 состоялся физический пуск реактора «А», а 22 декабря 1948 года первые облученные урановые блоки с реактора «А» начали поступать на завод Б комбината на переработку. В 7 часов утра 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был произведен взрыв первой советской атомной бомбы, сделанной из плутония, полученного на комбинате № 817.

29 октября 1949 года вышел закрытый Указ Президиума Верховного Совета «О присвоении звания Героя Социалистического Труда научным, инженерно-техническим и руководящим работникам научно-исследовательских, конструкторских организаций и промышленных предприятий», которым за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания Ефим Павлович Славский был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Из-за несовершенства технологии и недостатка опыта на комбинате неоднократно случались аварии и различные инциденты, в том числе ядерные, и Ефим Павлович всегда был в опасной зоне в первых рядах. Набранная им за годы работы на ПО «Маяк» доза облучения намного превышала допустимую.

После того как ПО «Маяк» устойчиво заработал, Ефим Павлович переехал в Москву. В 1953 году он стал первым заместителем министра среднего машиностроения, а с 1957 года – министром знаменитого Средмаша.

«Атомная» задача была не из легких для страны, которая пережила самую страшную за всю свою историю войну. Ефим Павлович вложил в дело становления новой отрасли много сил и умения, внимательно следил за работами не только на производстве, но и в научных коллективах. Он пользовался глубоким уважением среди ученых и инженеров, рабочих и техников, всех простых и честных тружеников.

Е. П. Славский возглавлял Министерство среднего машиностроения СССР с 1957 по 1986 годы. Именно здесь наиболее полно раскрылся его талант крупного организатора и руководителя, он внес неоценимый вклад в становление и развитие отрасли, обеспечил выполнение важных правительственных заданий по созданию ядерного оружия и использованию атомной энергии в мирных целях. В 1954 году за комплекс работ в обеспечение разработки, изготовления и испытания первого термоядерного заряда Е. П. Славскому вторично присваивается звание Героя Социалистического Труда.

При Ефиме Павловиче Министерство среднего машиностроения закрепило статус «государства в государстве», нарастив производственные и научно-технические мощности.

В 1962 году Ефим Павлович был в третий раз удостоен звания Героя Социалистического Труда за разработку и испытания самой мощной в мире термоядерной бомбы, которую за рубежом, с подачи Н. С. Хрущева, прозвали «кузькиной матерью». Этим испытанием была продемонстрирована возможность наращивания энергии единичного ядерного боеприпаса до гигантских значений.

В период 1963-1965 гг. Минсредмаш был преобразован в Государственный производственный комитет по среднему машиностроению. Ефим Павлович оставался его председателем, то есть продолжал работать министром.

За эти тридцать лет отрасль заняла одно из ведущих мест в народном хозяйстве страны, стала его могучей частью, включающей в себя научный, производственный и строительный секторы деятельности государства.

При непосредственном участии Е. П. Славского создавался ядерный щит нашего государства, вводились в строй атомные электростанции и установки различного назначения, в кратчайшие сроки была развита сырьевая подотрасль атомной промышленности, построены крупнейшие, основанные на новейших достижениях науки и техники, горнодобывающие и перерабатывающие комбинаты, разрабатывались и внедрялись уникальные технологии по добыче урана, золота, производству минеральных удобрений, применению изотопов в медицине, сельском хозяйстве, в других отраслях народного хозяйства.

Было много сделано в области социальной сферы, создана целая серия закрытых городов и поселков, санаториев и домов отдыха, а также медицинских учреждений предприятий атомной промышленности, построены современные города Шевченко (Актау), Навои, Заравшан, Степногорск, Красногорск.

На посту министра Средмаша в полной мере проявились талант Е. П. Славского как крупного и мудрого руководителя, его самоотверженность и громадная работоспособность подчеркивали многоцветную палитру образа этого человека, сыгравшего огромную роль в становлении атомной отрасли.

Принимая активное участие во всех делах и начинаниях, предпринимаемых министерством, Ефим Павлович проявлял себя деятельным, компетентным и энергичным руководителем. Участники многочисленных, часто напряжённых научно-технических советов вспоминают, что он всегда внимательно прислушивался к мнениям учёных. В то же время ему, как человеку командной системы, были присущи жёсткость и требовательность в решении намеченных задач. При этом он оставался простым, доступным и действительно демократичным в общении с рядовыми сотрудниками атомной отрасли, особенно с молодыми. Многие вспоминают его открытость, отсутствие всякого чванства, грубоватый юмор, свойственный тем, кто не один раз бывал в переделках.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная авария. 20 мая приказом Министра среднего машиностроения СССР Е. П. Славского для ликвидации последствий аварии на ЧАЭС создано Управление строительства № 605, и уже на следующий день группа специалистов Минсредмаша во главе с министром Е. П. Славским вылетела в Чернобыль. В дальнейшем Е. П. Славский неоднократно посещал Чернобыльскую зону.

В те годы Чернобыльская АЭС находилась в ведении Министерства энергетики и электрификации СССР. Проектировалась, строилась и эксплуатировалась ЧАЭС также Минэнерго, и роковой эксперимент, приведший к аварии, проводился по его программе. Тем не менее, многие основную долю ответственности за происшедшее возлагали на разработчиков реактора и его систем управления и защиты, а также на руководство Министерства среднего машиностроения.

21 ноября 1986 года Е. П. Славский в возрасте 88 лет был отправлен в отставку.

Труд Ефима Павловича Славского был по достоинству оценен государством: тремя из десяти орденов Ленина он был награжден еще за работу на предприятиях Наркомцветмета (1942-1945 гг.), остальные ордена он получил за работу в Минсредмаше. Он также лауреат Сталинской премии 1-й степени (1949 г. и 1951 г.), Ленинской премии (1980 г.) и Государственной премии СССР (1984 г.), награжден другими орденами и медалями СССР, ГДР и ЧССР.

Ефим Павлович Славский скончался 28 ноября 1991 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Е. П. Славский являлся Почетным гражданином нескольких городов: Томск-7, Обнинск, Красноярск-45, Усть-Каменогорск.

Памятники Е. П. Славскому установлены в Макеевке и Усть-Каменогорске. Мемориальные доски открыты на здании Росатома (Москва, ул. Большая Ордынка, 24) и на проходной Уральского алюминиевого завода.

Именем Е. П. Славского названы улицы в Макеевке, Рыбинске, Северске, Белокурихе, Степногорске, Димитровграде, Курчатове и Москве, набережная в Усть-Каменогорске и бульвар в Каменске-Уральском.

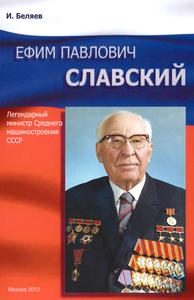

Библиография18

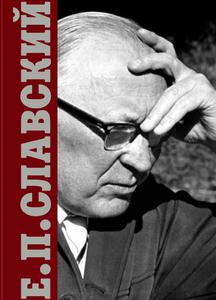

Фотогалерея44