Биография

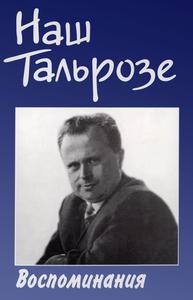

Виктор Львович Тальрозе родился 15 апреля 1922 года в Туле в семье врача.

В 1939 году сразу после окончания средней школы (с золотой медалью) он поступил на химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

Летом 1941 года, окончив второй курс, В. Л. Тальрозе ушел на фронт добровольцем, воевал, летом 1942 года был ранен. Лечился в госпитале под Саратовом и после излечения продолжил учебу на химфаке МГУ в Свердловске, куда эвакуировался Московский университет. Однако уже в начале 1943 года он опять на фронте, причем опять добровольцем. До конца войны, которую он закончил в Берлине, где ему удалось даже расписаться на стенах Рейхстага, В. Л. Тальрозе, благодаря хорошему знанию немецкого языка, служил в дивизионной разведке. Служба была успешной и отмечена боевыми наградами.

Осенью 1945 года после демобилизации В. Л. Тальрозе вернулся к учебе в университете, причем с согласия тогдашнего ректора МГУ А. Н. Несмеянова был зачислен сразу на 4-й курс. Дипломную работу В. Л. Тальрозе выполнял в лаборатории «Элементарные процессы» ИХФ АН СССР (зав. лабораторией — академик В. Н. Кондратьев). Непосредственным руководителем дипломника был сотрудник лаборатории к.ф.-м.н. В. В. Воеводский, ставший впоследствии академиком. Сама работа посвящалась изучению роли радикала НО2 в цепной реакции кислорода и водорода в газовой фазе.

После успешной защиты дипломной работы 27 июля 1947 года В. Л. Тальрозе был принят на работу в ИХФ АН СССР на должность младшего научного сотрудника в лабораторию академика В. Н. Кондратьева и собирался продолжить успешно начатые исследования. Однако буквально через несколько дней он был зачислен в штат Спецсектора ИХФ АН СССР, возглавляемого М. А. Садовским и предназначенного для решения ряда научно-технических проблем, связанных с созданием в СССР атомного оружия. Работая в этом секторе, он участвовал в разработке методик определения глубины превращения «атомного горючего» при взрывах зарядов в полигонных условиях.

На ИХФ была возложена основная нагрузка по организации и проведению физических наблюдений ядерного взрыва. Необходимо было создать и подготовить приборы для регистрации всего спектра физических параметров взрыва. Измерения гамма-излучения проводились под руководством О. И. Лейпунского. По показателям измерений радиоактивности оценивался КПД сгорания плутония в заряде — такие оценки проводились И. Л. Зельмановым и В. Л. Тальрозе.

29 августа 1949 года первая советская плутониевая бомба была успешно взорвана на Семипалатинском полигоне. Взрыв бомбы, установленной на башне, на высоте 27 метров, был проведен 29 августа в 4 часа по московскому времени. Мощность взрыва составила 22 килотонны ТЭ.

Все полтора года, пока длилась эта работа, В. Л. Тальрозе продолжал поддерживать тесные контакты с лабораторией В. Н. Кондратьева, научные задачи и подходы которой к решению проблем химической физики сразу же пришлись ему по душе. В 1948 году в соавторстве с В. В. Воеводским была опубликована его первая научная работа, посвященная изучению влияния добавок воды и размеров сосуда на второй предел воспламенения смеси водорода с кислородом.

После завершения этапа полигонных работ в 1949 году В. Л. Тальрозе вернулся в лабораторию В. Н. Кондратьева и, получив его поддержку, начал создание в ИХФ АН СССР методик, позволяющих изучать сложные свободномолекулярные реакции методом масс-спектрометрии. Результатом этих интересных и пионерских работ стало создание первого в СССР масс-спектрометра, приспособленного для изучения элементарных актов сложных реакций, идущих с участием ионов, атомов и свободных радикалов.

В 1952 году В. Л. Тальрозе совместно с А. К. Любимовой опубликовал в ДАН СССР свою первую работу по масс-спектрометрии под названием «Вторичные процессы в ионных источниках масс-спектрометра», а в конце этого же года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экспериментальное исследование вторичных процессов в ионном источнике масс-спектрометра при ионизации углеводородов и воды».

На этом этапе фактически было сформировано новое научное направление в химической физике, получившее затем дальнейшее бурное развитие. Суть его состоит в настоятельной необходимости изучения тех «микроскопических» характеристик химических реакций, свойственных отдельным элементарным актам химических процессов (сечениям взаимодействия, энергетическим параметрам и т.д.), которые в конечном итоге определяют наблюдаемое «макроскопическое» течение любого химического процесса. Именно так происходило становление направлений научных интересов В. Л. Тальрозе, которые затем в процессе своего развития охватывали постепенно и другие фундаментальные проблемы химической физики: уже не только химическую масс-спектрометрию, но и химию плазмы, радиационную химию, химию атмосферы, квантовую электронику и многое другое.

В 1953 году В. Л. Тальрозе вновь принял участие в спецработах (в команде И. Л. Зельманова), связанных с проведением испытаний атомного оружия.

В тот период лаборатория И. Л. Зельманова занималась подготовкой к измерениям параметров подводных взрывов торпед с ядерным зарядом. Осенью 1955 года в губе Черная на Новой Земле был проведен подводный атомный взрыв малой мощности с общим тротиловым эквивалентом до 20 кт. Радиационные процессы подводного ядерного взрыва измерялись в трех фазах: из поднимающегося султана, от базисной волны, из области радиоактивного заражения и осадков. Заметная интенсивность излучения в районе взрыва появлялась при подходе газового пузыря к поверхности. Она повышалась по мере выхода продуктов в атмосферу, достигая максимума (при времени около 0,1 сек. в первом опыте), и после подъема облака и падения активности осколков деления быстро снижалась до малых значений. Под руководством В. Л. Тальрозе, который разработал методику измерения радиоактивности проб воды после взрыва, проводились измерения концентрации продуктов деления. Пробы отбирались по заданной временной программе из базисной волны, из выпадающих радиоактивных осадков, а также в воде на различных глубинах и расстояниях от эпицентра в ближней зоне взрыва.

В 1956 году в лаборатории В. Н. Кондратьева была создана группа масс-спектрометрии под руководством В. Л. Тальрозе. Одним из первых результатов работы группы стало открытие явления неактивированности органических ионно-молекулярных реакций. Было доказано, что огромный пласт химических реакций, относящихся к ионно-молекулярному типу, характеризуется отсутствием энергии активации процесса взаимопревращений.

Впоследствии эти группа участвовала в создании отечественных серийных масс-спектрометров различного назначения, а также уникальных специализированных масс-спектральных установок для исследования радикальных и ион-молекулярных реакций. Под руководством В. Л. Тальрозе в СССР впервые были разработаны и выпущены серийные масс-спектрометры, использующие для предварительного разделения пробы хроматограф. Этот тип масс-спектрометров наиболее распространен в аналитических лабораториях мира.

К 1959 году основная часть задач, стоявших перед Институтом химической физики в атомной области, была решена, и директор института Н. Н. Семенов принял решение переориентировать лаборатории, участвовавшие в «атомном» проекте, на решение других задач. Одно из новых направлений было связано с нарастающим отставанием СССР от США в создании твердотопливных межконтинентальных ракет.

Новые смесевые алюминизированные топлива, использованные американскими учеными для ракет «Минитмен» и «Полярис», существенно превосходили отечественные разработки. Институту было поручено развернуть исследования по процессам горения новых видов твердого топлива, а также изучить возможность использования в реактивных двигателях энергии рекомбинации стабилизированных свободных радикалов и атомов.

Для решения последней задачи в 1958 году в ИХФ АН СССР был создан отдел свободных радикалов (ОСР) под руководством В. Л. Тальрозе. В Черноголовке по инициативе и активнейшем участии Виктора Львовича создается уникальный исследовательский комплекс ОСР с мощными радиационными установками, электронными ускорителями, современным на то время научным оборудованием. Исключительно велики его заслуги в подборе кадров для созданного и энергично развивавшегося научного подразделения. Многие из студентов и аспирантов, отобранных и воспитанных им, стали крупными учеными с мировыми именами.

В 1962 году В. Л. Тальрозе защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора химических наук (по совокупности работ) на тему «Ионно-молекулярные реакции в газах».

В 1963 году за свои научные работы он получил премию Королевского химического общества.

С 1964 года под руководством В. Л. Тальрозе стали проводиться экспериментальные работы по созданию химических лазеров. В том же году были опубликованы работы «К вопросу о генерировании когерентного индуцированного излучения при химических реакциях» и «Образование полимеров в ударной волне», причем последняя работа была признана открытием.

В 1968 году В. Л. Тальрозе был избран членом-корреспондентом АН СССР.

В 1974 году отдел свободных радикалов был преобразован в сектор «Физические методы стимулирования химических реакций» с лабораториями в Москве (одну из них возглавил В. Л. Тальрозе) и Черноголовке. По инициативе и под руководством В. Л. Тальрозе проводились работы по химии атмосферы, исследования по использованию радиационно-химических и фотохимических процессов для стерилизации лекарственных сред.

В 1984 году В. Л. Тальрозе совместно с Г. К. Васильевым, А. Н. Ораевским, Е. П. Маркиным была присуждена Ленинская премия за цикл исследований, приведших к созданию химических лазеров на цепных и разветвленно-цепных реакциях.

С 1972 по 1987 гг. В. Л. Тальрозе одновременно был заместителем директора ИХФ.

В 1987 году по инициативе В. Л. Тальрозе был создан Институт энергетических проблем химической физики АН СССР в составе Отделения физико-технических проблем энергетики АН СССР. В. Л. Тальрозе, избранный директором института, сформулировал новое научное направление «Химико-физические проблемы энергетики». Директором института он проработал до 1995 года.

С 1995 года В. Л. Тальрозе работал советником РАН и заведующим лабораторией «Ионные и радикальные процессы» ИНЭПХФ РАН.

Большую и плодотворную научную и научно организационную работу В. Л. Тальрозе удачно сочетал с педагогической деятельностью. В 1954 году он начал преподавать в МФТИ, для которого ИХФ АН СССР был одним из базовых институтов. В 1960 году В. Л. Тальрозе стал заведующим базовой кафедрой «Химическая физика» и был избран деканом ФМХФ, проработав в этой должности до 1983 года.

В 2002 году по инициативе В. Л. Тальрозе с целью восстановления отечественной масс-спектральной науки, обеспечения преемственности российских научных кадров был организован Всероссийский семинар-школа «Масс-спектрометрия в химической физике, биофизике и экологии», который собрал ученых масс-спектрометристов из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Семинар-школа задумывался В. Л. Тальрозе как регулярный и прошел с большим успехом.

В последние годы В. Л. Тальрозе вел активную работу в области масс-спектрометрии органических соединений. Совместно со шведскими (Университет г. Уппсала) и американскими (Университет Калифорнии, Сан-Франциско) учеными им были получены важные результаты в области анализа биологических веществ методом плазменной десорбции ионов, ИК и УФ лазерной десорбции ионов. Последней темой исследований В. Л. Тальрозе являлось изучение механизмов образования и десорбции биоорганических ионов при анализе методами лазерной десорбции ионов.

За успехи в использовании и развитии масс-спектрометрии Виктор Львович Тальрозе награжден Международной медалью Дж.Дж. Томсона за 2003 год.

Заслуги В. Л. Тальрозе неоднократно были отмечены государственными наградами. Он — кавалер орденов Боевого Красного Знамени, Отечественной Войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и Знак Почета.

Член-корреспондент РАН Виктор Львович Тальрозе скончался 22 июня 2004 года в Новато, Калифорния.

Библиография4

Фотогалерея7