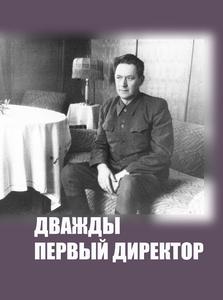

Биография

Дмитрий Ефимович Васильев родился в ноябре 1902 года в Суксунском заводе Пермской области. Отец был почтовым ямщиком, одновременно занимался сельским хозяйством. В 1913 году отец умер. Хозяйство перешло в руки старшего брата, который выгнал мать вместе с братом из дома, как вторую жену отца, не имеющую права на участие в хозяйстве. Брат умер тоже в 1913 году, хозяйство распалось. После смерти отца мать работала по найму прачкой, кухаркой и на других поденных работах, а Дмитрий учился в школе.

В 1918 году Дмитрий Ефимович поступил работать подручным слесарем в мастерские Суксунского механического завода. С этого же времени участвовал в политической деятельности группы большевиков завода, возглавляемой П. М. Маношиным. В апреле 1919 года в связи с приходом белых войск в Суксун Д. Е. Васильев вынужден был уехать из Суксунского завода. Он нанялся рабочим-монтёром в телеграфную колонну (ремонтная партия почтово-телеграфного ведомства). Первое время работал на ремонте телеграфной линии Кунгур — Бирск, с приближением фронта колонну перебросили на ремонт телеграфной линии Петропавловск — Акмолинск, где он работал до конца 1919 года.

В начале 1920 года Д. Е. Васильев вернулся на Суксунский завод и продолжал работать монтёром, а с 1921 по 1924 гг. — линейным надсмотрщиком телеграфной линии.

В 1921 году Д. Е. Васильев вступает в комсомол и активно участвует в деятельности комсомольской организации. В этот период у него проявился талант организатора, режиссера и актера в драматическом кружке. Это и предопределило его судьбу на ближайшие годы. В 1924 году райком комсомола отозвал его для работы райполитпросвет-организатором Суксунского района. В 1925 году он назначен заведующим окрполитпросветом Кунгурского округа, а в 1928 году — заведующим окроно Кунгурского окрисполкома, одновременно состоял членом президиума горсовета и окрисполкома. В связи с ликвидацией округов был переведён в Уралоно, работал старшим инспектором политпросвета, заведующим массовым сектором и заместителем заведующего облоно.

В 1931 году по партийному набору поступает учиться в Уральский индустриальный институт (в настоящее время УГТУ-УПИ им. Б. Н. Ельцина), на машиностроительный факультет. Во время учебы он активно занимается партийной работой и трижды избирается секретарем парткома института.

15 июля 1933 г. состоялся пуск гиганта тяжелого машиностроения — Уралмашзавода. В этом же году, перейдя на заочное отделение, Дмитрий Ефимович устраивается на работу на Уралмаш начальником отдела кадров. Здесь он проработал двенадцать лет. В 1936 году он оканчивает институт и получает квалификацию инженера-механика-технолога. Работая в должности начальника отдела кадров, Д. Е. Васильев попал по тем временам в очень неприятную ситуацию. В ноябре 1937 года первичной парторганизацией был исключён из партии за ошибки, допущенные при работе в отделе кадров. Но репрессий молодому специалисту удалось избежать. Свердловский горком ВКП(б) решение об исключении отменил, объявив строгий выговор за притупление бдительности.

Свою работу на заводе Дмитрий Ефимович продолжил на должностях мастера, работал заместителем начальника сборочного отделения механического цеха № 1 и заместителем начальника третьего участка сборочного цеха. В феврале 1939 года назначен начальником сбытового отдела. В сентябре 1939 года Д. Е. Васильева выдвигают начальником планово-производственного отдела, с 1940 года он — начальник производства, заместитель главного инженера, с ноября 1941 года — заместитель директора по корпусному производству, т.е., изготовлению корпусов для танков.

Родина высоко оценила его вклад в выполнение специальных заданий Государственного Комитета Обороны в годы Великой Отечественной войны. Он был награжден двумя орденами Ленина (1942, 1944), орденом Трудового Красного Знамени (1943) и орденом Отечественной войны 2 степени (1945).

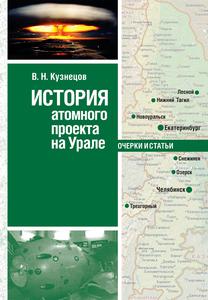

В 1945 году Д. Е. Васильев переводится на работу на Омский танковый завод № 174 Министерства тяжелой промышленности и назначается главным инженером, а затем и директором этого завода. В этом же году постановлением Совета народных комиссаров (СНК) СССР ему присваивается воинское звание инженер-полковник. За короткий срок авторитет директора очень вырос, и жители города избрали его депутатом Верховного Совета РСФСР. Однако проработал на этом заводе Дмитрий Ефимович только два года. В 1947 году в соответствии со специальным решением правительства, подписанным И. В. Сталиным, вместе с большой группой руководителей Уралмаша во главе с директором Б. Г. Музруковым был направлен в атомную промышленность и возглавил создание завода по производству ядерных зарядов, боеприпасов и специальных материалов (комбинат «Электрохимприбор», г. Свердловск—45/Лесной).

Создание завода №. 418 в городе Свердловск-45 велось по постановлению Совета Министров СССР от 6 июня 1947 года. Завод должен был осуществлять электромагнитное разделение изотопов урана. Перед Д. Е. Васильевым и научным руководителем проекта Л. А. Арцимовичем, по методу которого предстояло в промышленных масштабах получить уран-235, была поставлена чрезвычайно трудная и ответственная задача: за 2—2,5 года в тайге построить уникальный завод, аналогов которому еще не было. Человек недюжинной энергии, обладающий талантом организатора, чрезвычайно ответственный, Д. Е. Васильев сумел сплотить вокруг себя коллектив единомышленников и, не считаясь с личным временем, полностью отдавал свои силы работе. При всем нечеловеческом напряжении он оставался простым в общении, доступным и внимательным к людям, умел расположить к себе собеседника. Вместе с тем Васильев был требователен к себе и строго спрашивал с подчиненных, мог отчитать за допущенные проступки и упущения, но при этом никогда не позволял себе унижать человеческое достоинство провинившегося. Его рабочий день был насыщен до предела. Начинался он рано утром, и к приходу секретаря на его столе уже была стопка приказаний и распоряжений. За рабочий день директор успевал посетить объекты строительства, провести многочисленные совещания по различным вопросам, зачастую его можно было увидеть и в ночных сменах. Казалось, энергия у него неиссякаемая. Те, кто непосредственно с ним работали, очень тепло отзывались о своем руководителе.

Директор отличался хорошей памятью и знал имена и отчества не только руководящего состава среднего звена, но и многих рядовых рабочих. При всей своей занятости он всегда очень взыскательно относился к своему внешнему виду и был примером для подчиненных в аккуратности, всегда чисто выбрит и подстрижен. Будни первого директора были напряженными. На строительство очень часто приезжали высокие руководители из Первого главного управления, ученые. И если в те годы на аналогичных объектах приезды начальства не раз заканчивались сменой первых лиц предприятия, то для Д. Е. Васильева и его помощников такой угрозы ни разу не возникло.

Быстрыми темпами на комбинате «Электрохимприбор» была создана и введена в эксплуатацию крупная установка СУ-20 для электромагнитного разделения изотопов. Её специальные магниты имели массу около 6000 т, а на изготовление разделительных камер пошло более 1000 т латуни. Первая продукция завода — обогащенный уран — была получена в декабре 1950 года и использовалась в ядерных испытаниях СССР 1951 года. Это был большой успех всего коллектива завода. В это время стало ясно, что газодиффузионная технология достаточно развилась, чтобы решить стоявшие задачи по производству оружейного урана, и в промышленном использовании электромагнитной технологии для его наработки нет необходимости. Осваиваемые одновременно в рамках Атомного проекта иные методы по разделению урана оказались более экономичными.

Руководство страны сразу же поставило перед предприятием еще более сложную задачу: требовалось получить легкий изотоп лития — литий-6, необходимый для создания термоядерного оружия. Выполнить эту задачу было чрезвычайно сложно, так как предложенная технология оказалась несовершенной. В сложившейся ситуации Лев Андреевич Арцимович предложил неординарное решение выхода из тупика, а директор, взяв на себя большую ответственность, поддержал ученого. Этот рискованный шаг был оправдан, что позволило к началу 1953 года наработать необходимое количество продукта, которое требовалось для создания и успешного испытания первой в мире водородной бомбы. Что и было сделано 12 августа 1953 года.

За выполнение этого правительственного задания Д. Е. Васильев в 1953 году был удостоен звания лауреата Государственной премии, а в 1954 году награжден третьим орденом Ленина.

Д. Е. Васильев обладал качеством, крайне важным для администратора: он умел разбираться в людях. Можно сказать, что он был неплохим психологом. Он хорошо знал, кому можно полностью доверять и не контролировать, а кого надо контролировать и почаще подстегивать. У него была довольно большая научная эрудиция. Хорошо разбирался в технике, особенно в области электрофизики. Быстро ориентировался в новых задачах, умел подбирать людей. Д. Е. Васильев имел за плечами опыт строительства больших современных объектов. Умел ладить со строителями, понимал их, и сам разбирался в строительстве.

Еще у него была такая черта: он никогда не ругался, не оскорблял, был исключительно воспитанный и вежливый, джентльмен в полном смысле этого слова.

Д. Е. Васильев был не только директором объекта. В отсутствие органов городской власти он занимался и вопросами строительства города, и всем беспокойным и многоплановым городским хозяйством. В круг его забот входили и вопросы налаживания полнокровной жизни быстрорастущего населенного пункта, обеспечения его жителей всем необходимым. Кроме выполнения сложнейших и ответственных задач, поставленных перед заводом, необходимо было строить детские сады и ясли, школы и учебные заведения, учреждения здравоохранения и культуры. Везде он успевал и активно вмешивался в решение возникающих проблем.

При всей загруженности он находил время и для общения с живой природой. Нечасто, но выбирал он несколько часов для охоты и рыбалки, при этом оставаясь большим ценителем природной красоты. Его коллеги в своих воспоминаниях приводят много примеров, когда он искренне радел за цивилизованные отношения человека с природой и был очень суров с теми, кто позволял себе нарушать законы честной охоты и бережного отношения к лесным дарам. Любил он и музыку, особенно классическую.

В 1955 году в биографии Дмитрия Ефимовича происходит крутой поворот. Его талант и организаторский опыт еще раз понадобились Родине. Его направляют строить новый объект — НИИ-1011 (г. Челябинск-70/Снежинск), который предполагалось разместить недалеко от Челябинска-40, и назначают директором этого научного центра. И вновь все пришлось начинать с первого колышка. И здесь вновь проявились все его человеческие качества. В Челябинске-70 он проработал до конца своих дней. И стал для горожан таким же родным и уважаемым, как и для лесничан.

Дмитрий Ефимович прекрасно понимал, какого напряжения умственных и физических сил стоили инженерам, научным работникам, конструкторам, технологам и рабочим труды над созданием новейших образцов техники вооружения. Ощущая необходимость своевременной нагрузки, он постоянно организовывал коллективные выезды на природу, выступая при этом в роли затейника всевозможных игр, импровизированных футбольных состязаний, соревнований по рыбной ловле, по варке коллективной ухи на костре и устройству большого семейного обеда на лоне природы... Подобные вылазки на природу для коллектива ядерного центра устраивались почти каждое воскресенье. Почти всегда на них бывал и Дмитрий Ефимович.

Стрессовые состояния, психологические перегрузки, связанные с высокой ответственностью, лежавшей на его плечах, дорого обходились Д. Е. Васильеву. К моменту назначения на должность директора института Дмитрий Ефимович был уже серьезно болен: 31 декабря 1957 года он перенес инфаркт. Врачи рекомендовали ему щадящий режим работы. Но это было не в его характере.

8 марта 1961 года горожане праздновали Международный женский день. Был с ними и Дмитрий Ефимович. Он объезжал все городские организации, поздравлял женщин с праздником. Отпустив водителя, сам сел за руль. В этот момент его и застала смерть.

Прах Д. Е. Васильева захоронили в г. Москве на Ваганьковском кладбище.

В 1961 году в его честь в Снежинске названа улица, на доме, где жил Дмитрий Ефимович, установлена мемориальная доска. В 1962-м имя Д. Е. Васильева было занесено в Книгу трудовой славы города, в 1967-м появилась мемориальная доска и на здании управления института. В 1969 году решением комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР безымянная вершина Памира в верховьях ледника Федченко (6100 м над уровнем моря), на которую в 1967 году совершила восхождение группа снежинских альпинистов, стала именоваться пиком Васильева, а в 1999-м в РФЯЦ-ВНИИТФ учреждена премия имени Дмитрия Ефимовича, которая вручается лучшим работникам института, внёсшим наибольший вклад в организацию производства, за выполнение наиболее важных производственно-технических задач.

23 ноября 2002 года в городе Лесном были торжественно открыты две мемориальные доски. Тогда же в новом микрорайоне там появилась улица Васильева.

В Снежинске в этот же день открывали памятник Дмитрию Ефимовичу. Собственно, памятником первому директору стал сам город. С беседкой, построенной по его инициативе на берегу озера Синара в 1959 году и ставшей своеобразным архитектурным символом наукограда. С бульваром Циолковского, засаженным под его руководством молодыми яблонями... И с красивым названием «Снежинск»... Рассказывают, что придумал его именно Дмитрий Ефимович, когда на одном из совещаний осенью 1956 года взглянул в окно, за которым пролетали крупные хлопья снега.

Библиография6

Фотогалерея13