Биография

Александр Иванович Веретенников родился 16 августа 1918 года в подмосковном Щёлково в многодетной семье рабочих, трудившихся на крупной текстильной фабрике. В раннем возрасте его отправили в деревню к деду – потомственному крестьянину, у которого он прожил до 8 лет.

Летом 1926 года Саша вернулся к родителям в Щелково, где поступил в школу. Учился он очень хорошо, параллельно научился играть в волейбол, который стал его увлечением на всю жизнь, и на мандолине, так что музыка стала его вторым жизненным увлечением.

В школьные годы Саша много читал и даже работал (выдавал книги) в детской городской библиотеке, сам смастерил себе фотоаппарат. Его долго не принимали в комсомол, так как в революцию его отец «ходил в меньшевиках». Более того, его судили как строителя-вредителя, но суд его оправдал.

В 1936 году А. И. Веретенников с отличием закончил десятилетку, что давало ему право без экзаменов поступить в московскую Инженерно-Техническую Академию Связи (ИТАС). ИТАС была единственным военно-учебным заведением, куда отличников принимали без экзаменов, где была повышенная стипендия и, главное, был радиофакультет, куда А. И. Веретенников давно стремился попасть.

Однако весной 1937 года Академия связи была расформирована как «гнездо врагов народа», а слушатели Академии переведены в студенты Московского института инженеров связи. Затем на 3-м курсе студенты были переведены в слушатели Военного факультета при этом же институте. В мае 1941 года, за полтора месяца до начала Великой Отечественной войны А. И. Веретенников завершил учебу с дипломом «военный инженер-электрик радиоспециальности».

А. И. Веретенников получил назначение в Полтаву начальником испытательной станции при военном складе Харьковского военного округа. 22 июня началась Великая Отечественная война, воинская часть, в которой он служил, переместилась в Сталинград, а А. И. Веретенников был послан за испытательной станцией, которая оказалась в Омске. Затем он отступал на Северном Кавказе, где попал в Черноморскую группу войск под Туапсе, а в 1944 году с наступающими войсками оказался в Ростове-на-Дону. Работа здесь была связана с ремонтом аппаратуры связи и настройкой передвижных радиостанций.

С первых дней в Ростове-на-Дону А. И. Веретенников стал заниматься английским языком при Доме Офицеров, так как собирался поступить в Военный институт иностранных языков (но получил отказ непосредственного начальства), а затем и в адъюнктуру Военной Академии Связи (но не успел).

В конце 1946 года А. И. Веретенникова перевели на работу в Москву начальником мастерских центрального склада связи Минобороны. Его семье предоставили небольшую жилплощадь в Москве. Но А. И. Веретенникова не оставляла мысль о научной работе.

В феврале 1948 года А. И. Веретенникова вызвали в Управление кадров Советской Армии, где он заполнил анкеты. Через месяц история повторилась. А. И. Веретенников заполнил все документы и без всякой надежды на перемены продолжал трудиться в мастерских, тем более, что в апреле его отец Особым совещанием при МГБ был осужден на 10 лет по статье 58-10 за контрреволюционную агитацию.

В августе 1948 года инженер-майора А. И. Веретенникова снова вызвали в Главное Управление кадров, где он совершенно неожиданно получил направление на работу в Первое Главное управление при Совете Министров СССР «в распоряжение т. Солнцева И.И.».

Несколько дней у А. И. Веретенникова ушло на сдачу дел в мастерских и на оформление воинских документов в батальоне офицерского резерва. Все вопросы были быстро решены: он должен был в ближайшие дни вылететь самолетом один (без семьи) на «объект» – новое место работы «недалеко от Москвы», там устроиться, а через некоторое время забрать туда и семью.

В один из последних дней августа 1948 года после двух часов полета А. И. Веретенников вместе с другими пассажирами был доставлен грузовым самолетом на полевой аэродром, а затем автобусом в гостиницу. Здесь он узнал, что его «объект» находится на территории, прилегающей к бывшему Саровскому монастырю, и называется КБ-11.

Начальник отдела кадров вручил А. И. Веретенникову направление в радиоцех завода с перспективой на должность начальника этого цеха. Но он мечтал заняться наукой, и его отправили к Ю. Б. Харитону, научному руководителю КБ-11. По итогам беседы с ним А. И. Веретенникова определили с испытательным сроком на должность инженера в научно-исследовательский отдел А. Н. Протопопова, который занимался измерениями потоков ионизирующего излучения.

Первым заданием для А. И. Веретенникова стало снижение входных шумов широкополосных импульсных усилителей. На решение задачи ушло несколько недель и ряд нетривиальных решений, но созданный им прибор-предусилитель сразу пошел в дело.

В начале декабря А. И. Веретенникову объявили, что испытательный срок закончился успешно и предложили должность научного сотрудника – руководителя радиогруппы. Руководство КБ-11 выделило ему двухкомнатную квартиру на поселке ИТР и дало разрешение на поездку за семьей. 31 декабря 1948 года он привез жену и двоих детей на «объект».

В отделе А. Н. Протопопова шло освоение новых методик измерений, для которых требовались различные виды детекторов излучений, предусилители и точные усилители, анализаторы формы импульсных сигналов и др. Но в первых числах мая 1949 года с А. И. Веретенниковым встретился начальник другого отдела Г. Н. Флёров и предложил перейти в его отдел для выполнения исключительно срочной работы по заданию руководства.

На предстоящем испытании первой советской атомной бомбы Г. Н. Флеров отвечал за нейтронные измерения. Для контроля параметров взрыва ему нужен был специальный дистанционный датчик нейтронного фона, установленный рядом с зарядом, чтобы оперативно получать информацию непосредственно в командном бункере. Г. Н. Флеров объяснил А. И. Веретенникову, что требуется создать малогабаритный, переносной, с питанием от аккумуляторов и достаточно чувствительный к быстрым нейтронам счетчик нейтронного фона полевого типа с возможностью вывода информации на расстояние до 10 километров.

В течение двух месяцев А. И. Веретенникову удалось разработать и изготовить в мастерской отдела несколько комплектов установок СНБ (Счетчик Нейтронный Батарейный), предназначенных для контроля за исправностью основных узлов «специзделия» (атомной бомбы) перед его подрывом. В качестве детектора нейтронов использовался газовый борный счетчик с замедлителем нейтронов в виде цилиндра из оргстекла. В установке использовалась пересчетная схема, а выходной импульс был сформирован таким образом, чтобы обеспечивать работу механического счетчика не только непосредственно с выхода установки, но и после прохождения импульса по обычной полевой телефонной линии длиной до 12 км. Все установки СНБ были испытаны на линиях связи внутренних площадок объекта и в июле подготовлены к отправке в экспедицию на Семипалатинский полигон.

В конце июля специалисты научно-исследовательского отдела КБ-11 отправились на полигон. Их поселили в 10 км от центра опытного поля, предназначенного для испытания «специзделия». За несколько дней до взрыва были проложены две дополнительные телефонные линии от командного пункта до верхушки металлической башни высотой 37,5 метра в центре поля, на которую должна быть установлена атомная бомба. За день до взрыва, 28 августа, установки СНБ были закреплены на отведенном им месте рядом с вышкой, подключены к телефонным линиям и проверены.

Во время взрыва установка СНБ выявила неожиданный физический эффект – вместо одного импульса детектор зарегистрировал в обоих каналах сразу по 3-4 импульса. Так произошло одно из первых регистраций электромагнитных явлений, сопровождающих ядерный взрыв.

В один из следующих дней после испытания атомной бомбы А. И. Веретенников с группой коллег решил посмотреть на опытное поле после взрыва. На «ГАЗике» они добрались до стекловидной корки на поверхности земли недалеко от центра, проехали по ней, и вдруг машина провалилась по ступицы колес. Дозиметр в этот момент зашкалило. Участники поездки выскочили из машины, на руках подняли её, снова поставили его на корку и умчались как можно дальше от опасного места.

Постановлением СМ СССР «Об утверждении списков премируемых в соответствии с Постановлением Совета Министров от 29 октября 1949 года…» от 16 мая 1950 года за выполнение специального задания правительства А. И. Веретенников был премирован премией Совета Министров СССР в размере 3 тыс. рублей.

После успешного испытания первой советской атомной бомбы А. И. Веретенникова стали считать специалистом по нейтронному фону изделий и привлекать не только непосредственно к его измерениям в различных ситуациях, но и к составлению руководящих документов для служб эксплуатации «специзделий» в войсках, а также к подготовке кадров для этих служб.

Г. Н. Флёров поручил А. И. Веретенникову проводить ряд физических измерениий, где нельзя было обойтись без знания и умения применить быстро развивавшуюся тогда ядерную электронику. Одной из первых таких работ стало изучение спонтанного деления урана с целью определения его периода полураспада, а затем измерения на физическом котле быстрых нейтронов – ФКБН. На нем проверялась теория Н. А. Дмитриева, физика-теоретика, который пришел к выводу, что если на модельной сборке изделия, находящейся в подкритическом состоянии, измерять количество нейтронов, приходящих на детектор через различные интервалы времени, то по полученным временным распределениям можно определить одну из главных величин, характеризующих процесс размножения нейтронов в данной сборке – постоянную размножения лямбда – и более точно пересчитать ее для боевого изделия в момент взрыва.

В 1951 году в КБ-11 был объявлен прием в аспирантуру, но в нем не было направления по радиоэлектронике. А. И. Веретенников принял решение поступать на специальность «экспериментальная ядерная физика».

В 1951 году на Семипалатинском полигоне были проведены два испытания новых изделий ВНИИЭФ: в наземном и воздушном вариантах. А. И. Веретенников отвечал за измерение нейтронного фона изделий – сначала на башне, а затем – при подготовке изделия на базовом аэродроме полигона. По итогам этой работы он был награжден орденом «Знак Почета».

В 1953 году на полигоне началась подготовка к испытаниям первой водородной бомбы. Измерения на полигоне, связанные с подготовкой термоядерного заряда к испытанию, оказались довольно сложными и трудоемкими. Особенность опыта состояла в размещении сложных приборных сооружений в ближней зоне взрыва.

Первое испытание термоядерного устройства закончилось весьма успешно, энергия взрыва превзошла самые оптимистические ожидания. Но силы разрушения были так велики, что никаких следов от подземных сооружений в ближней зоне и установленного в них уникального оборудования и регистрирующей аппаратуры не удалось обнаружить, все оказалось перемешанным с грунтом. После опыта был сделан однозначный вывод – следует развивать дистанционные методы измерений.

Участие А. И. Веретенникова в испытании первой советской водородной бомбы было отмечено очередной государственной наградой: Постановлением СМ СССР «О присуждении Сталинских премий научным и инженерно-техническим работникам Министерства среднего машиностроения и других ведомств за создание водородной бомбы и новых конструкций атомных бомб» от 31 декабря 1953 года за ядерно-физические исследования, связанные с разработкой и испытанием РДС-6с, ему была присуждена Сталинская премия III степени.

В 1954 году А. И. Веретенников по заданию К. И. Щелкина стал заниматься скоростным осциллографом с усилителем для изучения для быстропротекающих процессов. Осциллограф был создан, отлажен и назван ЛСО-1 – лабораторный скоростной осциллограф, обладавший разрешающим временем 6 наносекунд. За его создание, а также за измерение полных сечений взаимодействия быстрых нейтронов с ураном, в 1954 году А. И. Веретенников был награжден орденами Красной Звезды и Трудового Красного Знамени. С помощью ЛСО-1 в 1955 году была впервые зарегистрирована кинетика срабатывания термоядерного источника в модельном эксперименте.

Работа по созданию на основе сцинтилляционных детекторов аппаратуры и измерению с ее помощью характеристик импульсных источников в системах нейтронного инициирования ядерных зарядов, а также разработка на основе быстрых электронных схем селектора нейтронов и измерение с его помощью ядерных констант послужили основой для кандидатской диссертации А. И. Веретенникова, защищенной им в апреле 1956 года.

По приказу от 22 февраля 1955 года А. И. Веретенников был уволен из рядов Советской Армии и защищал кандидатскую диссертацию, уже будучи лицом чисто гражданским. Так, ко второй половине XX века А. И. Веретенников из военного инженера-электрика радиоспециальности превратился в физика-экспериментатора.

Тогда же А. И. Веретенников принял решение заняться исследованием характеристик гамма-излучения с целью устранения ряда неясностей, возникающих при обработке результатов измерений кинетики реакций, протекающих в ядерных зарядах, что могло стать основой докторской диссертации.

В 1958 году в связи с ухудшением состояния здоровья А. И. Веретенников оставил должность заместителя начальника сектора и перешел на должность старшего научного сотрудника-руководителя группы.

В 1959 году у А. И. Веретенникова сформировалась идея создать новый сектор, нацеленный, в конечном счете, на подземные испытания и состоящий из трех частей: конструкторских подразделений, разрабатывающих постановку испытаний; подразделений автоматики, обеспечивающих подготовку специзделий к подрыву, и лабораторий физиков-измерителей, на чьей ответственности должно быть получение информации о характеристиках испытываемого изделия и общая координация проведения опытов. Руководство КБ-11 согласилось с его предложением, и сразу же после наступления нового 1960 года он приступил к своим новым и весьма ответственным обязанностям. Теперь предметом его забот стали не отдельные характеристики ядерных зарядов и методики их измерения, а все опытное поле полигона.

В октябре 1961 года на Семипалатинском полигоне в горном массиве Дегилен был успешно проведен первый в СССР подземный ядерный взрыв небольшой мощности в штольне, имевший назначение калибровочного для новых методик измерений. А. И. Веретенников был одним из технических руководителей этого эксперимента.

В эти годы под его руководством были проведены решающие эксперименты по выяснению возможностей использования автоматических нейтронных индикаторов и метода времени пролета нейтронов, выполнены эксперименты по регистрации неравновесного светового излучения воздушного взрыва, возникающего под действием мгновенного гамма-излучения. За комплекс всех этих работ в совокупности с успешным проведением первого подземного ядерного взрыва А. И. Веретенникову с группой сотрудников в 1962 году была присуждена Ленинская премия.

Годы освоения подземных ядерных испытаний в штольнях (1964-1965 гг.) А. И. Веретенников считал лучшими годами в своей творческой биографии. Эти годы отличались постоянными командировками на Семипалатинский полигон в качестве заместителя, а иногда и председателя Государственной комиссии.

В конце 1965 года А. И. Веретенников вышел к руководству с предложением занять освободившуюся должность руководителя отраслевого научно-исследовательского института НИИ-50, отвечающего за разработку и изготовление приборов, используемых для измерения и контроля параметров ядерного взрыва. 2 января 1966 года, не будучи еще официально назначенным на должность, А. И. Веретенников уже приступил к составлению пятилетнего плана НИИ-50 на 1966-1970 гг.

Перед институтом стояла широкая задача разработки передвижных аппаратурных комплексов, а затем возложена ответственность и за передачу самих методик измерений пользователям. Это радикальным образом изменило профиль работ института. Конечной его продукцией стали строго оформленные и согласованные с заинтересованными организациями методики проведения полигонных измерений, полностью обеспеченные аппаратурой.

В течение последующего времени весь измерительный парк на полигонах при подземных ядерных испытаниях был поставлен на колеса очень удобных в экспедициях фургонов — универсальных передвижных аппаратурных сооружений (УПАС).

В 1969 году А. И. Веретенников защитил во ВНИИЭФ докторскую диссертацию.

В 1970 году НИИ-50 было присвоено открытое название Научно-исследовательский институт импульсной техники (НИИИТ).

В начале 80-х годов в НИИИТ была завершена разработка автоматизированной измерительной системы для ядерных испытаний (АИС). Она состояла из 13 передвижных аппаратурных комплексов и обеспечивала необходимый объем измерений при испытании любого специзделия. В этот же период в НИИИТ была внедрена автоматизированная система планирования и управления НИР и ОКР (АСУ НИИ), главными составными частями которой стали разработка «дерева целей», оформление прогнозов по отдельным направлениям и экспертная оценка приоритетности тем при подготовке проектов тематических годовых планов института.

Широкая творческая инициатива ученых и специалистов НИИИТ на основе применения описанных современных методов управления научной деятельностью позволила решить ряд крупных задач, о чем свидетельствует присуждение институту нескольких Государственных премий СССР:

- в 1982 году – за разработку уникальных средств обнаружения источников ионизирующего излучения;

- в 1984 году – за разработку высокоэффективного метода и технологии испытания специальной техники. В числе группы сотрудников НИИИТ ее лауреатом стал и А. И. Веретенников;

- в 1985 году – за разработку автоматизированной системы измерений АИС для полигонных испытаний.

Сложившаяся и четко действовавшая служба обеспечения диагностики ядерных испытаний и достаточно высокий научно-технический уровень проведения физизмерений при этих испытаниях позволили СССР обеспечить квалифицированное, по оценке американской стороны, участие в проведении совместных советско-американских ядерных экспериментов на территории СССР и США в 1988-1992 гг.

В начале 1987 года Академия наук СССР выступила с рекомендацией о пребывании ученых на руководящей работе только до 65 лет. А. И. Веретенников оформил необходимые документы и в сентябре 1987 года передал бразды правления институтом новому директору и научному руководителю, оставшись в институте главным научным сотрудником и проработав здесь до конца жизни.

А. И. Веретенников умер 5 октября 2001 года в Москве.

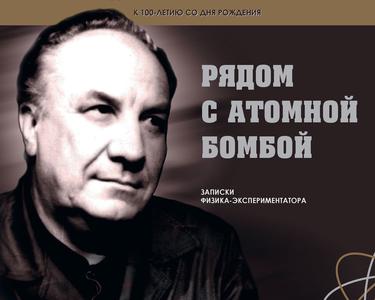

Библиография10

Фотогалерея15