Биография

Александр Павлович Виноградов родился 9 (21) августа 1895 года в дер. Петрецово, Романово-Борисоглебского уезда, Ярославской губернии в семье государственных («экономических») крестьян. По окончании сельскохозяйственных работ вся семья отправлялась в столицу Российской империи — Санкт-Петербург — на заработки, где в поисках лучшей доли, занималась различными видами трудовой деятельности, а на лето приезжала на родину, в Петрецово, где родители будущего академика отдыхали и занимались земледелием. В конце 90-х годов XIX века Виноградовы переехали на постоянное место жительства в Санкт-Петербург. В 1907 году Александр Виноградов окончил в Санкт-Петербурге с отличием Первое Спасское городское начальное училище.

В 1924 году А. П. Виноградов окончил Военно-медицинскую академию, а в 1925 году — химический факультет Ленинградского университета. С 1924 года работал в лаборатории академика Н. Д. Зелинского, являлся учеником и ближайшим сотрудником академика В. И. Вернадского — русского советского естествоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля; основоположника комплекса современных наук о Земле.

С 1925 по 1930 гг. — ассистент кафедры физической химии Военно-медицинской академии, одновременно в 1926—1928 гг. — научный сотрудник комиссии по изучению естественных производительных сил при АН СССР. С 1928 года — заведующий отделом и старший химик, а с 1934 по 1945 гг. — заместитель директора Биогеохимической лаборатории АН СССР. Основная тема его исследований в это время — разработка методов определения следов химических элементов, порядка их содержания 10-5—10-7 и меньше.

Здесь А. П. Виноградов впервые встретился с И. В. Курчатовым. Он бывал в Радиевом институте, где на одном из этажей здания Радиевого института располагалась Биогеохимическая лаборатория. Познакомил их В. Г. Хлопин.

В 1934 году А. П. Виноградов с лабораторией переезжает из Ленинграда в Москву. В 1935 году ему присуждена ученая степень доктора химических наук за работы по изучению химического элементарного состава морских организмов. Также с 1939 года А. П. Виноградов работал в комиссии по изотопам АН СССР, а с 1940 года был заместителем председателя Комиссии по изотопам и Комиссии по проблемам урана при президиуме АН СССР.

30 сентября 1943 года его избирают членом-корреспондентом АН СССР по Отделению химических наук. В 1945—1947 гг. он директор Лаборатории геохимических проблем имени В. И. Вернадского АН СССР. В 1947 году организует и становится руководителем Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского АН СССР.

До конца Великой Отечественной войны встречи А. П. Виноградова с И. В. Курчатовым были случайны. Вскоре после окончания войны — в 1945 году — возникли разговоры с В. И. Вернадским и В. Г. Хлопиным (который в связи с освоением атомной энергии стал чаще посещать Москву) о том, что лаборатории и, в частности, А. П. Виноградову нужно будет принять участие в атомных делах. Однако в начале 1946 года Академия наук направила А. П. Виноградова в Германию, откуда он вернулся в Москву летом 1946 года. За это время И. В. Курчатов успел побывать в лаборатории, познакомился с работой, с методами определения малых количеств вещества. Просил, в частности, вести спектральные определения примесных элементов в уране.

Вскоре А. П. Виноградова вызвали в Совет Министров СССР, где он прочел Постановление Правительства о поручении ему аналитического контроля технологических процессов новой атомной промышленности. Сказано было «приступать немедленно». На встрече с И. В. Курчатовым он получил общие представления о задачах, которые стояли перед новой промышленностью. Вместе с тем, И. В. Курчатов выделил первейшие задачи, требующие немедленного решения. Он просил немедленно выехать лабораторию № 2, куда стали поступать на анализ уран, конструкционные материалы, тяжелая вода для определения содержания дейтерия и др.

В тот период на 5-й установке во ВНИИНМ, пользуясь различными заменителями, стали моделировать химико-технологический процесс выделения плутония. Основной задачей было создать методы определения микроколичеств вещества и подготовить специалистов.

Во второй половине 1946 года А. П. Виноградов впервые уехал за Урал. Затем в течение десяти лет эти поездки стали систематическими. Ему приходилось жить за Уралом по несколько месяцев, по полгода без выезда, селиться на производственных площадках, в «Березках» Челябинска-40 или в таких же домиках на Школьной улице.

Челябинск-40 был уже построен, а производственная площадка находилась в нескольких километрах от города. В недостроенном здании Лаборатории 55 было положено начало работ по контролю атомного производства. Из профессионалов-химиков никого не было — между тем масштаб строительства атомных котлов, будущего химического производства — завода «Б» и множества других подсобных предприятий был огромный. А. П. Виноградова сразу привлекли к решению задачи борьбы с обрастанием гидратом железа алюминиевых труб атомного котла. Обрастание вызывало нарушение теплового режима котла — задачи, которые и позже отнимали время. Затем на объект 22 — подготовка воды для системы охлаждения котлов и т.д.

На построенных и строящихся предприятиях начался поиск химиков для контроля производства. У Е. П. Славского оказалась секретарем химик В. С. Латынина, которую он с трудом отпустил в лабораторию. Вскоре, после разговора с И. В. Курчатовым, из разных институтов на объект стали съезжаться опытные химики, физики для работы по контролю производства: из 9-го Института, Радиевого института, ГЕОХИ... Так постепенно пополнялся коллектив. Одновременно была создана Аналитическая комиссия при химической секции Научно-технического совета, которую А. П. Виноградову пришлось возглавить.

На новом месте создавались крупные аналитические лаборатории с задачами, ранее неизвестными. Необходимо было поставить и развернуть все методы и чисто химические — с экстракцией, колориметрией, полярографией и т.д., спектральные, количественные определения, радиометрические и другие. Вскоре начало поступать оборудование, и десятки химиков начали осваивать методы.

Еще до того, особенно на Аналитической комиссии, шли дебаты, по какому принципу определять чистоту (т.е. содержание посторонних примесей) урана, а затем тот же вопрос относился и к проблеме чистоты плутония — по разности от содержания урана в навеске или по сумме всех определенных самостоятельно каждой примеси. А. П. Виноградов выбрал путь определения каждой примеси, так как самоопределение урана (или плутония) не было прецизионным в то время.

По мере того, как выявлялись конкретные задачи, составлялась программа ближайшего будущего. Тем временем химики были заняты проверкой чистоты реактивов для технологических процессов и контрольных целей. Это тоже была не простая задача.

В сентябре 1948 года закончилось строительство химической лаборатории, и можно было, в соответствии с требованиями производства разместить всех сотрудников в новом помещении, причем буквально за несколько недель до пуска завода «Б».

Следующим встал вопрос о пробоотборниках. Нужно было учесть две особенности нового производства — малые количества веществ, которые нужно будет определять, и высокая активность растворов. Поэтому вопросу пробоотбора было отдано много времени, особенно в спорах с технологами и конструкторами. И только через несколько лет пришла идея безконтактного контроля производственных растворов.

Пуск завода произошел в декабре 1948 года. Облученные блочки урана, загруженные на заводе «Б», содержали лишь несколько грамм плутония. Напряжение у всех было огромное. Никто не уходил из цехов завода, все сидели и ждали в лаборатории результатов. Процедура определения содержания плутония была длительной. В результате работы целого дня выяснилось, что плутоний распределился более-менее одинаково по всем производственным растворам. Вместе с тем стало ясно, что в технологической схеме концентрация плутония была рассчитана на значительно более высокое его содержание в первичном материале. В этом был весь вопрос.

Когда в последующих загрузках количество облученного урана в реакторе-растворителе завода «Б» было приведено в соответствие с запроектированным, завод начал выдавать богатые плутонием конечные растворы. С годами как пробоотбор, так и анализ на плутоний значительно совершенствовался.

В августе 1949 года был произведен взрыв первой советской атомной бомбы РДС-1. Указом Президиума ВС СССР от 29 октября 1949 года «О присвоении звания Героя Социалистического Труда научным, инженерно-техническим и руководящим работникам научно-исследовательских, конструкторских организаций и промышленных предприятий» за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания А. П. Виноградову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В том же году ему была присуждена Сталинская премия 1-й степени.

Параллельно с основным аналитическим контролем на заводе «Б», а затем и «В» — устанавливался и развивался аналитический контроль на других производствах и предприятиях. Прежде всего, на Заводе № 12 в Электростали по контролю производства металлических блочков урана. Уже по опыту работы на заводах «Б» и «В» устанавливалось представление о пределах содержания, в частности, нейтронно-активных примесей в уране. На Заводе № 12 была создана хорошая химическая лаборатория, и А. П. Виноградову приходилось часто бывать здесь. Однажды ему пришлось ехать на завод с комиссией, так как в уране появилось избыточное количество бора. Осмотр и расспросы в цехах показали, что часть технологических труб, как объяснили, для прочности и т.п. была покрыта эмалью. Подобные инциденты А. П. Виноградову приходилось разбирать довольно часто.

Однажды на заводе «В» была забракована контролером вся партия плутония из-за высокого содержания в нем «кремнекислоты». В технологическом процессе ничего нового не было обнаружено, он шел без каких-либо отклонений. Как оказалось, Спектроскопическая лаборатория при анализе ошибочно использовала не тот стандарт.

Химики-аналитики привлекались и к изучению ряда вопросов, возникших при становлении диффузионного метода разделения изотопов урана. Особенно занимала проблема появления следов влаги, которая вызывала гидролиз фторида урана и закупорку диффузионных пластинок продуктами гидролиза. Были изучены продукты гидролиза UF6. Далее, в газе вместе с U отмечалось накопление Mo, W, V, также образующих летучие фторидные соединения. Эти работы положили у нас в стране начало создания масс-спектрометров для изотопных анализов.

Специальные области контроля представляли производство чистых конструкционных материалов из алюминия, бериллия, циркония и др. Однако вскоре контроль примесных элементов в них перешел на заводы-изготовители, и он постепенно уходил из круга непосредственных наблюдений Аналитической комиссии. Интересно, что вначале циркониевые трубы были забракованы из-за их активирования нейтронами котла. Но несколько позже обнаружилось, что виноват не цирконий, а присутствующий в нем постоянно гафний (с большим поперечным сечением захвата нейтронов). Были разработаны методы определения следов гафния и т.п.

В 1955 году на Первой Женевской конференции впервые с начала производства делящихся веществ в СССР А. П. Виноградову было разрешено доложить, хотя и в очень небольшом размере, об аналитическом контроле в атомной промышленности в СССР.

В 1953 году А. П. Виноградов основал и возглавил первую в стране кафедру геохимии в МГУ. 23 октября 1953 года он избирается академиком АН СССР по Отделению геолого-географических наук (геохимия, аналитическая химия).

В дальнейшем исследования академика А. П. Виноградова простирались от биогеохимии до космохимии. Им изучены изменения химического состава организмов в связи с их эволюцией, особенно содержание в организмах редких и рассеянных элементов (микроэлементов); он ввёл в науку понятие «биогеохимические провинции» и описал связанные с ними биогеохимические эндемии растений и животных; кроме этого развил биогеохимический метод поиска полезных ископаемых.

На основе изотопных исследований А. П. Виноградов показал, что фотосинтетический кислород образуется из воды, а не из углекислого газа. В области геохимии им проведена идея создания физико-химической теории геологических процессов. Изучал геохимию ряда элементов, в частности редких элементов в почвах, и состав пород Восточно-Европейской (Русской) платформы; определил средний состав главных пород Земли. Предложил гипотезу универсального механизма образования оболочек планет на основе зонного плавления силикатной фазы и разработал представление о химической эволюции Земли.

С 1963 года А. П. Виноградов — академик-секретарь Отделения наук о Земле АН СССР и одновременно с 17 мая 1967 года и до конца жизни — вице президент АН СССР. Разработал проблему химии планет. Так, по данным, полученным с помощью межпланетных космических станций, установил наличие базальтических пород на поверхности Луны и определил состав атмосферы Венеры.

Под руководством академика Виноградова было выполнено исследование образцов лунного грунта (общая масса 101 гр), доставленных с поверхности Моря Изобилия на территорию СССР 24 сентября 1970 года возвращаемым аппаратом советской автоматической межпланетной станции «Луна-16».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1975 года в связи с выдающимися заслугами в организации советской науки и в связи с 80-летием со дня рождения вице-президент АН СССР Виноградов Александр Павлович награждён второй золотой медалью «Серп и Молот» с вручением ордена Ленина.

А. П. Виноградов с 1958 года являлся членом международной Пагуошской конференции учёных — защитников мира. Избирался членом ряда зарубежных академий наук; почётный член Американского и Французского геологических обществ; почётный президент Международной ассоциации геохимии и космохимии. Депутат Верховного Совета РСФСР 3-го созыва.

А. П. Виноградов награждён шестью орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Он лауреат премии имени В. И. Ленина (1934), лауреат Ленинской премии (1962), трижды лауреат Сталинской премии (1949, 1951 [дважды]). Награждён Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова Академии наук СССР (1973), золотой медалью АН СССР имени В. И. Вернадского (1965), иностранными наградами.

Скончался 16 ноября 1975 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Библиография8

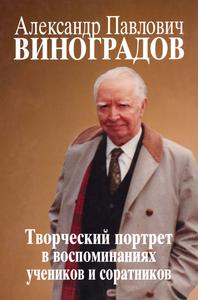

Фотогалерея10