Биография

Антон Николаевич Вольский родился 12 (24) июня 1897 года в с. Залари, ныне Иркутской области. Его отец окончил Строгановское центральное училище технического рисования со званием учёного рисовальщика. В 1890 году был арестован за участие в революционном движении и выслан на поселение в Сибирь. Мать — акушерка, после ареста мужа уехала с ним в Сибирь.

В 1908–1917 гг. Антон Вольский учился в Московском промышленном училище, получив специальность химика-техника.

В 1920 году А. Н. Вольский поступил на 2-й курс технологического факультета Института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, который окончил в 1924 году, защитив дипломный проект на тему «Проект медеэлектролитного рафинировочного завода» и был направлен в Техническое Бюро по проектированию завода для электролитического рафинирования меди и по организации производства металлической арматуры для высоковольтных изоляторов (1924–1928 гг.).

Одновременно А. Н. Вольский преподавал физику на рабфаке при 1-м МГУ (1922–1925 гг.) и работал старшим ассистентом в Институте народного хозяйства (1926–1929 гг.).

В 1928 году А. Н. Вольский перешёл в отдел цветной металлургии Института прикладной минералогии, а в 1930 году — в НИИ цветных металлов (Гинцветмет), где прошёл путь от инженера-исследователя до заместителя директора по научной части (1936–1937 гг.).

Занимаясь научной работой, он продолжал преподавание в московских вузах: в 1928 году А. Н. Вольский приступил к чтению лекций по общей металлургии и теории металлургических процессов на факультете цветных металлов в Московской горной академии. В 1930 году из Горной академии выделился Московский институт цветных металлов и золота. В том же году Антон Николаевич создал кафедру теории металлургических процессов, бессменным руководителем которой он был до переезда института в конце 50-х годов в Красноярск. В Институте цветных металлов и золота произошло формирование А. Н. Вольского как главы отечественной школы физической химии пирометаллургических процессов в цветной металлургии. По его книгам учились многие поколения студентов.

В 1934 году А. Н. Вольскому было присуждено ученое звание профессора, в 1940 году — учёная степень доктора технических наук.

Значительная группа работ А. Н. Вольского посвящена химическим равновесиям в расплавах и физикохимии металлургических плавок, причём применение закономерностей химических равновесий в расплавах к теории металлургических плавок цветных металлов использовалось учёным впервые в мире. На основе этих исследований А. Н. Вольским была разработана физико-химическая теория основных видов металлургических плавок, применяемых в цветной металлургии: восстановительных плавок, окислительных процессов рафинирования металлов, плавок руд на штейн, бессемерование штейнов, рафинирования металлов от серы и с помощью серы и др. Итоги этих многолетних работ нашли своё отражение в периодической печати и в книгах: «Теория металлургических процессов» (1935 г.) и «Основы теории металлургических процессов» (1943 г.).

Другая группа теоретических работ А. Н. Вольского была посвящена изучению физико-химии процессов окисления сульфидов, на основе которых им была разработана теория процессов обжига сульфидных руд.

С теоретическими работами Вольского тесно связан комплекс работ, посвящённых разрешению важных производственных вопросов цветной металлургии: разработка технологии получения из мышьяковых руд белого мышьяка, на основе которой в СССР было построено два завода; разработка оригинального метода передела отходов свинцовых и цинковых заводов, ранее не перерабатывавшихся, успешно осуществленного в 1936 году на заводе «Укрцинк» в специально построенном цехе; новый метод рафинирования свинца от висмута с применением магния и кальция, введённый в практику работы свинцовых заводов и имеющий большое значение для оборонной промышленности; разработка ряда технологических схем переработки руд Средней Азии, Урала и других районов, а также рационализация извлечения кобальта из никелевых руд и др.

В годы Великой Отечественной войны А. Н. Вольский работал в Москве: выполнял спецзадания Наркомата боеприпасов и Наркомата цветной металлургии.

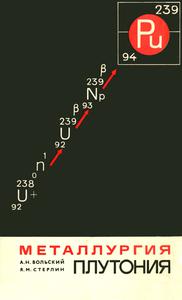

В 1946 году А. Н. Вольский был приглашён в качестве консультанта в металлургическую лабораторию только что созданного закрытого института НИИ-9 (ВНИИНМ). Лаборатории была поручена разработка технологии получения металлического урана из тетрафторида. Исследования шли успешно, были начаты промышленные плавки, но в середине 1947 года институту было дано новое важное задание — разработать технологию получения металлического плутония и изделий из него. Антона Николаевича назначили руководителем металлургической лаборатории. Это стало началом нового и очень важного этапа в жизни ученого. С этого времени вся его творческая деятельность была связана с атомной наукой и техникой.

Под научным руководством А.Н Вольского проблема металлического плутония была успешно решена в сжатые сроки: в середине 1948 года в лабораторных условиях были получены первые миллиграммы плутония, а 14 апреля 1949 года проведена первая промышленная плавка. Радиохимические исследования плутония, проведённые в 1947-48 гг., стали основой для разработки технологической схемы промышленного выделения плутония. Так же успешно были решены задачи получения металлических урана-235 и урана-233.

В конце 1948 года А. Н. Вольский был включён в бригаду НИИ-9, откомандированную на завод № 817 (База 10, ПО «Маяк»). Здесь он руководил металлургическими вопросами по производству оружейного плутония. Общее руководство проекта осуществляли директор завода З. П. Лысенко и главный инженер Базы-10 Е. П. Славский. За научные разработки отвечал коллектив сотрудников коллектив опытно-промышленного производства, которым руководили академики А. А. Бочвар, И. И. Черняев, доктора наук А. Н. Вольский, А. С. Займовский, А. Д. Гельман и В. Д. Никольский. Благодаря напряжённой работе, хорошей организации и умелому высококвалифицированному научному руководству, комплексная бригада совместно с работниками завода комбината «Маяк» могла в самые короткие сроки выполнить ответственное и почётное задание Правительства. За выполнение этого задания вся бригада отмечена высокими правительственными наградами.

За серию работ по закрытой тематике в НИИ-9, выполненных в 1946–1949 гг. и в 1950–1953 гг. он был дважды награждён Сталинской премией 1-й степени (1949 г. и 1953 г.) и орденами Ленина.

23 октября 1953 года А. Н. Вольский избран в члены-корреспонденты Академии наук СССР по Отделению технических наук, 10 июня 1960 года — в действительные члены Академии наук СССР.

В 1960 году А. Н. Вольский был назначен заместителем директора НИИ-9.

Заслуги А. Н. Вольского в развитии вузовской науки, в создании атомной науки и техники получили высокую оценку: он удостоен Ленинской премии (1965 г.) и дважды Сталинской премии, награжден тремя орденами Ленина (1949 г., 1953 г., 1954 г.), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1948 г., 1953 г.).

7 января 1966 года А. Н. Вольского не стало. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Библиография5

Фотогалерея6