Биография

Михаил Васильевич Якутович родился 28 июля (10 августа) 1902 года в селе Огаровка Даниловского района Пензенской области. Он окончил церковно-приходскую школу, реальное училище, один курс Саратовского политехнического института и электромеханический факультет Ленинградского политехнического института по специальности инженер-физик (1926 г.).

С 1926 по 1932 гг. М. В. Якутович работал в Ленинградском физико-техническом институте практикантом, затем старшим инженером. Его имя фигурирует среди учеников А. Ф. Иоффе, долгое время руководившего ЛФТИ. В дальнейшем, в 1944 году, А. Ф. Иоффе в своей записке «Срочные меры по усилению кадров научных работников в области физики» среди крупных ученых, способных создать собственные научные школы, называет М. В. Якутовича.

В 1931 году он принимает участие в создании Уральского физико-технического института (с 1939 года входит в состав уральского филиала АН СССР). Начиная с 1932 по 1949 гг. М. В. Якутович работает заведующим лабораторией Уральского физико-технического института (г. Свердловск).

В конце сентября 1949 года в связи со срывом сроков пуска завода № 813 (Уральский электрохимический комбинат, Свердловск-44) по газодиффузионному методу обогащения урана в Верх-Нейвинск для принятия срочных мер прибывает заместитель председателя СМ СССР Л. П. Берия. По итогам его визита из Свердловска на завод был направлен ряд известных ученых, в том числе Михаил Васильевич Якутович.

Постановлением СМ СССР от 1 декабря 1949 года М. В. Якутович был назначен первым заместителем научного руководителя завода № 813, научным руководителем которого был И. К. Кикоин. На него возлагалась обязанность проведения опытных работ для разработки метода теплового расчета и конструирования конденсационно-испарительных установок. Кроме того, М. В. Якутович ведет научно-исследовательские работы по снижению технологических потерь, выбору оптимальных схем эксплуатации, повышению производительности завода № 813, занимается исследованиями по технологии трубчатых фильтров, вводом в действие завода Д-3 и испытанием оборудования и проектом объекта Д-4. За сравнительно короткий период при участии М. В. Якутовича был решен целый ряд принципиальных научно-технических проблем, сыгравших важную роль в становлении и последующем развитии не только самого комбината, но и всех подобных ему предприятий страны.

Постановлением СМ СССР от 6 декабря 1951 года «О награждении и премировании за выдающиеся научные работы в области использования атомной энергии, за создание новых видов изделий РДС, достижения в области производства плутония и урана-235 и развитие сырьевой базы для атомной промышленности» за разработку и промышленное освоение производства урана-235 методом газовой диффузии Якутовичу М.В. было присвоено звание лауреата Сталинской премии первой степени и вручен орден Ленина. 29 декабря 1951 года группа советских ученых и руководителей «атомных» предприятий, а также немецких специалистов-участников атомного проекта, направила в адрес И. В. Сталина Благодарственное письмо, в котором благодарила за высокую оценку их работы. Среди 43 подписавшихся есть и фамилия М. В. Якутовича.

14 июня 1952 года на заседании Специального комитета при СМ СССР рассматривался вопрос о выдвижении для избрания в состав АН СССР ведущих ученых — участников Атомного проекта. М. В. Якутович предлагался для избрания членом-корреспондентом Академии наук по отделению физико-математических наук, однако избран он не был.

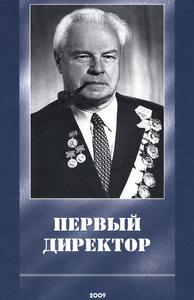

8 января 1953 года решением Специального комитета при СМ СССР кандидат физико-математических наук М. В. Якутович был назначен научным руководителем комбината № 813 вместо И. К. Кикоина. В этот период ему присваивается научное звание доктор физико-математических наук.

После успешного испытания в СССР первой отечественной водородной бомбы М. В. Якутовича вновь ждала правительственная награда. Постановлением СМ СССР от 31 декабря 1953 года «О присуждении Сталинских премий научным и инженерно техническим работникам Министерства среднего машиностроения и других ведомств за создание водородной бомбы и новых конструкций атомных бомб» за совершенствование производства урана-235 и получение урана-235 концентрацией 90 % Якутовичу М.В. присвоено звание лауреата Сталинской премии первой степени.

В 1956 году М. В. Якутович становится членом секции № 3 Научно-технического совета Минсредмаша.

В 1957 году группой специалистов завода № 813, в состав которой входил и М. В. Якутович, была завершена разработка совершенно нового типа пористых сред, используемых в диффузионных машинах при разделении изотопов урана. Они представляли собой пластинчатую пористую ленту-основу, изготовлявшуюся методом прокатки и спекания крупнозернистых металлических порошков, с нанесенным на неё с одной стороны тонким делящим слоем. Такие фильтры впоследствии были названы бескаркасными. Их использование позволило повысить давление газа в диффузионных каскадах и резко нарастить разделительные мощности заводов. В 1958 году М. В. Якутович за создание двухслойных бескаркасных фильтров и разработку промышленной технологии их изготовления был удостоен Ленинской премии.

В январе 1959 года руководство УЭХК (директор И. Д. Морохов, главный инженер А. И. Савчук и научный руководитель М. В. Якутович) направляют в адрес начальника ГУХО Минсредмаша письмо, в котором обосновывают необходимость строительства первого центрифужного завода по разделению изотопов урана на УЭХК. Министерство согласилось с их доводами, и первый промышленный участок центрифуг был установлен в технологической цепочке завода Д-4. 9 января 1961 года он был введен в промышленную эксплуатацию.

В 1959 году М. В. Якутович становится профессором, в феврале 1960 года входит в состав только что образованной секции № 2 Комитета по Ленинским премиям в области науки и техники, рассматривающей закрытые работы.

В 1962 году М. В. Якутович переехал в Подольск. К этому времени (1960 г.) Подольский опытный завод был преобразован в Научно-исследовательский институт тепловыделяющих элементов (НИИтвэл, с 1966 года — Подольский научно-исследовательский технологический институт, ПНИТИ), но работы и решения поставленных задач поначалу шли медленно. Бурный период становления и развития института начался именно с марта 1962 года, когда директором института был назначен доктор физико-математических наук, профессор Михаил Васильевич Якутович.

Под промышленное строительство городом было выделено 7,5 гектаров земли, на которых новый директор и начал интенсивное строительство новых зданий и оснащение вновь образующихся научно-исследовательских подразделений современным научным оборудованием. Половину рабочего дня М. В. Якутович отводил проблемам строительства, другую — научным и техническим идеям, которые впоследствии развивал институт.

Начиная с 1964 года, профессор Якутович руководил созданием ядерного ракетного двигателя. При нем в кооперации с другими организациями начинается активная разработка тепловыделяющих сборок ядерных реактивных двигателей и твэлов различных ядерно-энергетических установок космического назначения.

В 1966 году ПНИТИ был подготовлен эскизный проект исследовательского высокотемпературного газоохлаждаемого реактора ИВГ-1, в котором в качестве рабочего тела использовался водород при температуре свыше 3000 град. К.

Для испытаний элементов активных зон и реакторов ядерных ракетных двигателей (ЯРД) институту передали экспериментальную базу на Семипалатинском полигоне (объединенная экспедиция Семипалатинск-21). Здесь в марте 1975 года был проведен энергетический пуск реактора ИВГ-1.

В 1964 году в сотрудничестве с Институтом атомной энергии им. И. В. Курчатова и ЦКБМ (г. Ленинград) НИИтвэл приступил к созданию новой ядерно-энергетической установки («Енисей») с непосредственным преобразованием тепловой энергии деления ядерного топлива в электрическую. Её основу составлял малогабаритный ядерный реактор со встроенными термоэмиссионными электрогенерирующими каналами.

При М. В. Якутовиче были заложены основы реализованной в будущем работы по матричной композиции ядерного топлива (1965 г.), предназначенного для использования в высокотемпературных реакторах. В качестве топлива в них использовались дисперсионные уран-графитовые твэлы, в которых в графитовой матрице размещались сферические топливные частицы.

В 1965 году под руководством М. В. Якутовича в институте был создан Научно-технический совет, Ученый совет и аспирантура. За время существования Ученого совета было выпущено свыше 250 кандидатов наук и 50 докторов наук. Он сам подготовил более 20 кандидатов и докторов наук, получил ряд авторских свидетельств на технические усовершенствования и изобретения в области создания приборов по исследованию механических свойств металлов, является автором более 200 печатных работ.

Михаил Васильевич внёс огромный вклад в методику измерения малых деформаций в различных сооружениях, исследования пластической деформации, разрушения и механизма рекристаллизации; разработку и совершенствование газодиффузионного метода разделения изотопов урана; исследование свойств материалов, используемых в космической ядерной энергетике, при высоких температурах.

М. В. Якутович руководит ПНИТИ до 1969 года, став затем заместителем директора (до 1975 г.). После этого он два года работает начальником лаборатории, а в 1977-1987 гг. — научным консультантом.

Коллеги М. В. Якутовича отмечают, что он был замечательным и интеллигентным собеседником. Уважение, вежливость, ни тени превосходства, мгновенное схватывание сути, четкая логика — вот что отличало его от других. Каждый человек был ему интересен. Его знали и уважали не только в Подольске, но и в других научных сообществах. Вне работы М. В. Якутович любил бывать на природе, был человеком жизнерадостным, любил кататься на лыжах и коньках, купался в проруби.

Обладая огромным научным потенциалом, он был щедр на советы и с удовольствием вникал в проблемы тех, кто его спрашивал. Острый ум не изменял ему до последних дней жизни.

Заслуги Михаила Васильевича Якутовича, помимо Сталинских и Ленинской премий, были отмечены орденами Ленина (1951 г. и 1954 г.), Трудового Красного Знамени (1953 г. и 1954 г.) и «Знак Почета» (1945 г., 1962 г. и 1971 г.).

М. В. Якутович умер 20 июня 1988 года в г. Подольске Московской области.

В 2015 году на главном здании предприятия ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» (бывший ПНИТИ) открыли памятную доску Михаилу Васильевичу Якутовичу.

Библиография6

Фотогалерея10