Биография

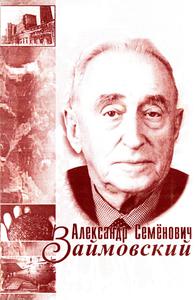

Александр Семенович Займовский родился 26 сентября (9 октября) 1905 года в Одессе в семье писателя и переводчика С. Г. Займовского.

В 1923 году А. С. Займовский поступил в Горную академию, где прошел школу известных ученых Н. П. Чижевского, М. А. Павлова, А. П. Минкевича, В. Е. Грум-Гржимайло, В. В. Старка. Здесь началась и его научная деятельность.

Исследовательский талант А. С. Займовского проявился очень рано. Уже через два года после окончания Московской Горной академии в 1928 году А. С. Займовский создает и возглавляет лабораторию магнитных, проводниковых и контактных материалов во Всесоюзном электротехническом институте им. В. И. Ленина (ВЭИ) в Москве. Будучи специалистом, в области металловедения и термообработки и обладая блестящими организаторскими способностями, А. С. Займовский наладил в лаборатории исследования технологии создания постоянных магнитов, трансформаторной и специальных магнитных сталей. На основе этих работ при научном руководстве А. С. Займовского впервые в СССР было организовано промышленное производство постоянных магнитов и усовершенствованы технологические процессы производства электротехнических сталей и различных сплавов. Им был разработан новый сплав для постоянных магнитов — магнико, свойства которого оставались непревзойденными в течение многих лет.

В 1937 году А. С. Займовскому присуждена ученая степень кандидата технических наук без защиты диссертации, а в 1941 году он защитил докторскую диссертацию на тему: «Исследование ферромагнитных сплавов с высокой проницаемостью в слабых полях». В 1942 году А. С. Займовский утвержден в ученом звании профессора. Разработанные под его руководством в довоенные годы специальные магнитные материалы широко использовались в высокочастотной аппаратуре и способствовали повышению боеспособности отечественной военной техники в годы Великой Отечественной войны.

После 1943 года А. С. Займовский работает заведующим лабораторией и главным металлургом НИИ-627, а затем начальником специального КБ № 627 Министерства электротехнической промышленности. За это время Александр Семенович со своими учениками добился значительных успехов в создании и внедрении в отечественную промышленность постоянных магнитов, более качественных трансформаторных сталей, пермаллоя и ряда других новых материалов.

А. С. Займовский по праву входит в ряды основателей отечественной школы материаловедения электротехнических сталей и магнитных сплавов. Его книга «Металлы и сплавы в электротехнике» выдержала 3 издания в СССР и была переведена во многих странах. Классические труды Г. Таммана, К. Обергоффера, Э. Гудремона стали доступны широким кругам специалистов благодаря инициативе и усилиям А. С. Займовского, осуществившего и перевод, и научное редактирование этих книг.

В 1947 году А. С. Займовский на базе своей магнитной лаборатории во НИИ-627 создает СКБ-627 магнитных материалов (на правах научно-исследовательского института) и становится его начальником.

С 1946 года профессор А. С. Займовский подключается к работам по Атомному проекту на Заводе № 12 ПГУ (г. Электросталь), на котором должны были получать особо чистый уран для изготовления специальных изделий — урановых блочков для загрузки в первый промышленный уран-графитовый реактор, который строился на плутониевом комбинате в Челябинске-40. По предложению А. С. Займовского на заводе № 12 были установлены высококачественные печи АЯКС для промышленного рафинирования металла.

Вместе с академиками А. А. Бочваром, И. И. Черняевым и профессором А. Н. Вольским А. С. Займовский стоял у истоков получения на Южном Урале (завод «В» Комбината № 817, ПО «Маяк») первого металлического плутония и изделий из его сплава для отечественной ядерной бомбы. А. С. Займовский возглавил две группы специалистов — металловедов и технологов по обработке спецметаллов. Именно здесь, на Комбинате № 817, был выведен на проектную мощность первый промышленный ядерный реактор по наработке плутония, а через год получен первый промышленный микрослиток плутония массой 8,7 грамма.

С декабря 1947 года А. С. Займовский в связи с решением Правительства, оставив огромный научный задел, переводится начальником лаборатории № 13 в НИИ-9 (ВНИИНМ), на научной базе которой впоследствии сформировались металловедческое, технологическое и твэльное направления.

Вся дальнейшая трудовая жизнь А. С. Займовского связана с НИИ-9 (ВНИИНМ, Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара). С конца 1952 года он возглавлял отдел металловедения и металлообработки, длительное время работал заместителем директора института.

Высокий, худощавый, благожелательный, чуть рыжеватый, со светлыми глазами, весь в движении, мгновенно реагирующий на неординарную удачную мысль... С первых его слов становилось ясно, что это интеллигент, образованнейший и талантливый человек, с практической сметкой и собственным мнением. За глаза его называли «инженером человеческих дум». Он относился к людям, растапливающим прохладу, отчужденность и натянутость в отношениях между людьми, зовущим к обмену мнениями, впечатлениями, интересными мыслями.

В 1958 году А. С. Займовский был избран членом-корреспондентом АН СССР. В это время он активно занимался проблемами «мирного атома». Под его руководством во ВНИИНМ велись исследования в области материаловедения и термической обработки конструкционных и топливных материалов для ядерной техники, разработки твэлов энергетических ядерных реакторов типа РБМК, ВВЭР и БН, а также исследования магнитных и сверхпроводящих материалов.

В 1962 году выходит его книга «Тепловыделяющие элементы атомных реакторов», написанная в соавторстве с В. В. Калашниковым и И. С. Головниным.

В течение последующего ряда лет А. С. Займовский занимался исследованиями и разработкой сплавов на основе циркония для ядерной энергетики. Вклад А. С. Займовского в становление этого направления был столь существенен, что предопределил лидирующие позиции страны в технологии циркониевых сплавов на десятилетия вперед. А. С. Займовский сыграл большую роль и в создании промышленного производства изделий из циркония на Чепецком механическом заводе (ЧМЗ).

В 1981 году вышла в свет его книга «Циркониевые сплавы в атомной энергетике», написанная в соавторстве с А. В. Никулиной и Н. Г. Решетниковым. А. С. Займовский длительное время возглавлял Координационный отраслевой совет по цирконию.

Разработанные под его руководством конструкционные и магнитные материалы, технология получения тепловыделяющих элементов для атомных реакторов, его вклад в металловедение урана, плутония, циркония, их сплавов и соединений определили ведущую роль А. С. Займовского в становлении и развитии материалов со специальными свойствами.

В 1977 году, в возрасте 72 лет А. С. Займовский ушел с должности заместителя директора института и возглавил одну из ведущих лабораторий института — лабораторию по разработке и изучению сплавов циркония и изделий из них для атомной энергетики. Он успешно руководил лабораторией до своего выхода на заслуженный отдых.

За долгие годы работы А.С.Займовский способствовал не только созданию научных школ, но и воспитанию ученых и инженеров. Он преподавал в МИСиС, МГУ, МИФИ. С ним, как с научным руководителем, было очень легко работать. Касались ли вопросы выбора методик исследований или технологии изготовления изделий — у него всегда находились необходимые решения.

За свою научную деятельность член-корреспондент АН СССР Александр Семенович Займовский награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и двумя орденами Знак Почета, удостоен Ленинской и четырех Государственных премий СССР.

А. С. Займовский умер 29 ноября 1990 года. Похоронен в Москве на Донском кладбище.

Библиография19

Фотогалерея8